La Fête des cordonniers

Le Petit Journal — 28 octobre 1866

La fête de saint Crépin, patron des cordonniers, a été célébrée jeudi dans les vingt arrondissements de Paris, avec l'éclat usité pour cette solennité patriarcale, dont la tradition s'est pieusement conservée parmi tous les membres de la grande famille des ouvriers en chaussures.

Dans le 2e arrondissement, un cortège de 500 compagnons, tambours et musique en tête, est parti, à onze heures du matin, de la rue du Petit-Carreau, pour se rendre à Montmartre, où une messe solennelle devait être dite dans l'église Saint-Pierre.

Le cortège était précédé de quatre massiers, portant à bras d'hommes la châsse de saint Crépin ; derrière cette châsse s'avançait une voiture dans laquelle était installée Mme Jambois, mère des compagnons. La marche du cortège s'est accomplie dans le plus grand ordre.

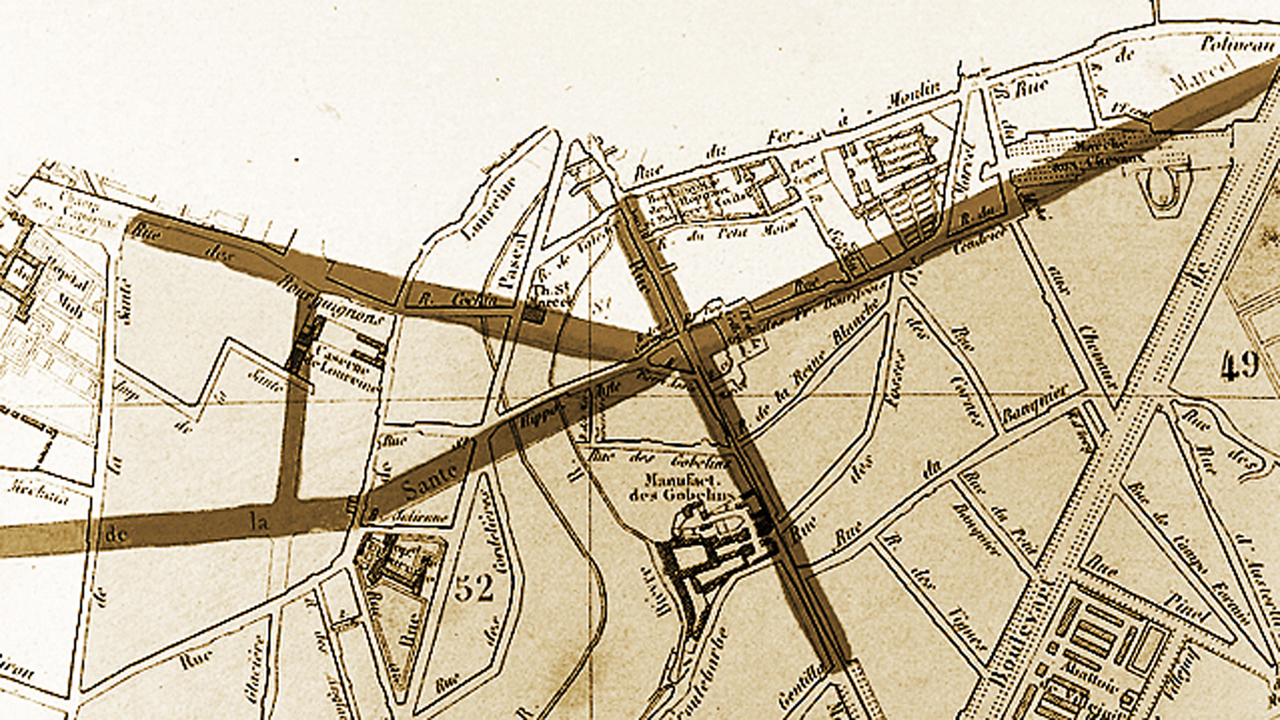

Mais c'est surtout dans le quartier de la Salpêtrière que cette fête a eu un éclat inaccoutumé.

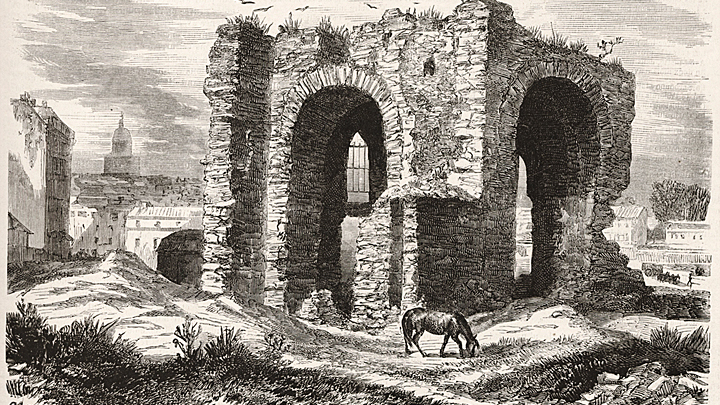

Les ouvriers cordonniers des deux sexes qui, au nombre de 1.500 environ, travaillent pour la maison Savart, s'étaient cotisés en vue d'offrir à leur patron une statue en bronze représentant le saint réputé de leur corporation. La statue, exécutée par M Carpezat, artiste de talent, et sortie des ateliers de M. Graux-Marly a été découverte, à neuf heures du matin, dans la fabrique de M. Savart, en présence des souscripteurs assemblés, puis transportée à l'église Saint-Marcel pour y être bénie. II n'était pas facile de représenter saint Crépin ; on n'a de lui aucun portrait. L'artiste chargé de faire sa statue a vainement cherché à Soissons, où a résidé saint Crépin ; à la Bibliothèque impériale, il n'a rien trouvé. Il y avait bien, à l'église des Quinze-Vingts, un vitrail, mais il était brisé. Force a été de suivre les indications contenues dans la Vie de Saints de Godescar. Saint Crépin est représenté debout d'une main, il tient un tranchet de l'autre main, il évangélise ses compagnons.

Dans une allocution aussi bien pensée que bien dite, M. le curé de Notre-Dame-des-Champs a retracé l'histoire quelque peu ignorée de saint Crépin et a adressé aux auditeurs les exhortations les plus sages, les plus touchantes et qui ont été écoutées au milieu d'un recueillement universel. Après la cérémonie de la bénédiction, et après une messe chantée, la statue a été reportée dans la fabrique de la petite rue du Banquier, où elle restera désormais pour présider la prospérité d'un établissement peut-être unique en son genre, et qui appelle sérieusement l'attention de toutes les personnes qui s'intéressent à l'industrie et au bien-être de la classe ouvrière. Enfin vers une heure, 150 voitures sont venues chercher plus de 700 des assistants, pour les conduire à l'Élysée-Montmartre, où était préparé un magnifique banquet qui devait être suivi d'un bal. La fanfare de M. Gautbereau s'était mise à la disposition des organisateurs de la fête et a exécuté, avec une rare perfection, un grand nombre de morceaux, soit à la fabrique, soit pendant le banquet et le bal.

M. Savart, le fondateur de sa maison, a débuté à Paris il y a plus de vingt ans, comme garçon de magasin ; par son intelligence, son esprit d'ordre et d'économie, il s'est rapidement élevé au rang de patron, et ses affaires ont pris une importance telle, qu'elles atteignent actuellement le chiffre de trois millions.

M. Savart, qui n'a pas oublié son origine, consacre la plus grande partie de ses revenus à faire le bien c'est lui le promoteur, le fondateur même de la société de secours mutuels (autorisée) dite de la Cordonnerie, qui compte près de 1,000 membres et à laquelle il a fait don d'une somme d'argent très considérable.

Sa ville natale lui doit l'achèvement de son église, de son école, et il vient d'y acquérir une ancienne abbaye qu'il a transformée en un orphelinat où pourront être admises gratuitement et être instruites dans une profession environ 300 jeunes filles.

L'organisation de la maison de M. Savart est toute particulière ; il a intéressé tout son personnel dans ses bénéfices; il a fondé une caisse pour recevoir les économies de chacun elle contient en ce moment près de 200,000 fr., et il accorde des primes d'encouragement à ceux qui font le plus preuve d'esprit d'ordre et de prévoyance !... En un mot, M. Savart se préoccupe sans cesse d'améliorer la condition de ses ouvriers et de ses ouvrières, tant au point de vue moral qu'au point de vue matériel.

Aussi est-il l'objet de tout leur attachement et de toute leur reconnaissance. Le discours que l’un de ses ouvriers lui a adressé au moment où la statue de saint Crépin a été découverte, ainsi que l'ovation qui lui a été faite au banquet, témoignaient assez les excellents sentiments qui animent le personnel qu'il emploie.

La fête a été présidée par M. Lévy, maire du onzième arrondissement, par la raison que la Société de secours mutuels de la cordonnerie, dont M. Lévy est l'un des meilleurs soutiens, a son siège dans le bâtiment municipal de la place du Prince-Eugène.

M. le maire du onzième arrondissement a prononcé un discours, dans lequel il fait ressortir les avantages qu'offre aux cordonniers la société de secours mutuels qui réunit leur corporation.

Puis notre collaborateur Timothée Trimm a pris la parole dans une improvisation sans prétention, il a retracé rapidement l'histoire légendaire de la chaussure, depuis la pantoufle de Cendrillon, celle gracieuse allégorie de la jeunesse et de la beauté, jusqu'à la mule du pape, qui est la chaussure sainte de la chrétienté depuis les bottes de sept lieues, cette exagération de la force d'impulsion, jusqu'au soulier de Noël, dont Timothée Trimm a fait l'image de la charité et de la fraternité.

Ces deux discours ont été vivement applaudis.