L’histoire des quartiers de Paris

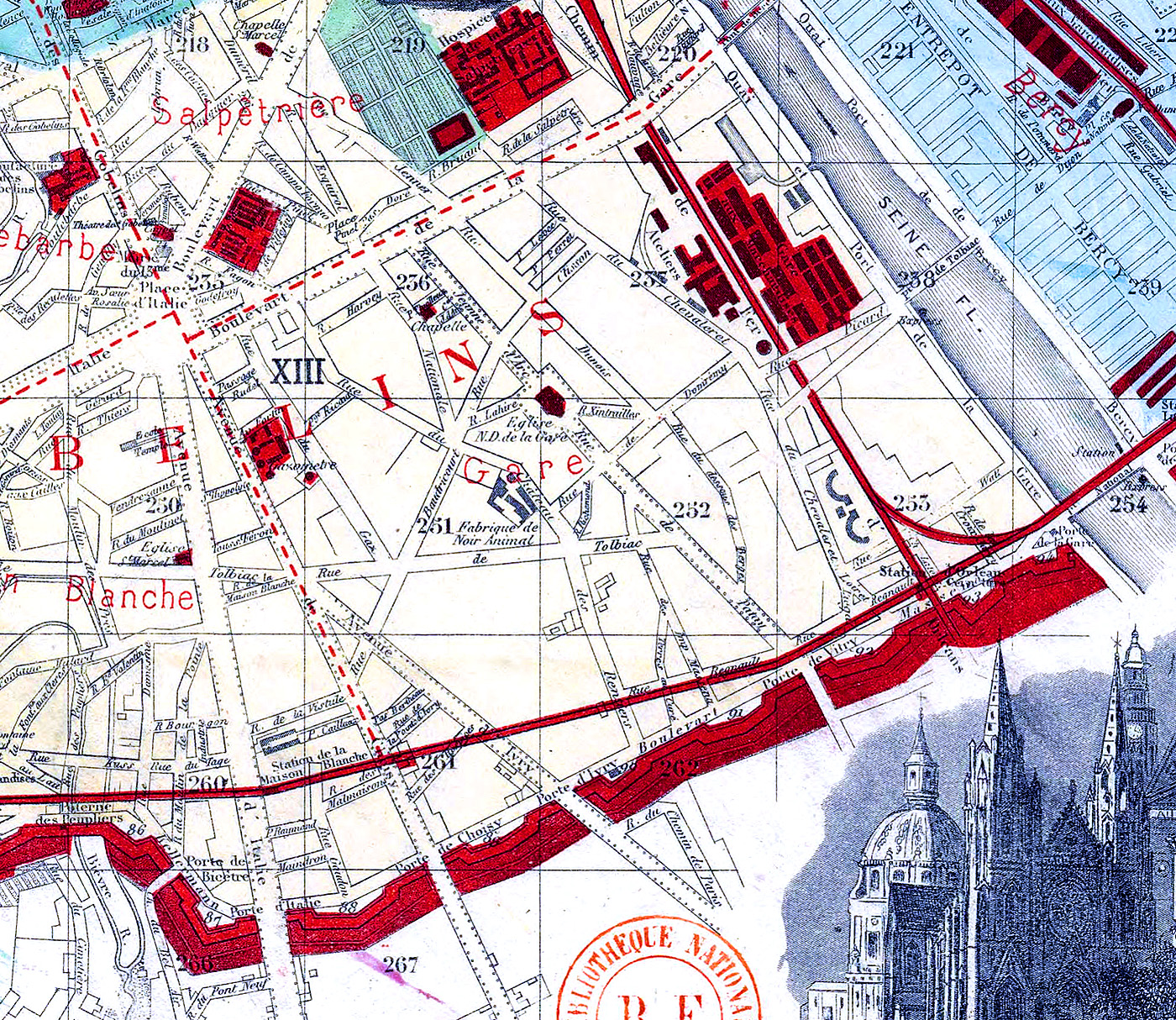

L — Quartier de la Gare

Le quartier de la Gare occupe une superficie de 263 hectares ; sa population est de 35.920 habitants, ce qui représente une moyenne de 138 habitants par hectare.

En 1861, lorsque ces terrains venaient d’être réunis à Paris, on n'y comptait encore que 13,542 habitants, ce qui faisait à peine 52 par hectare. On voit donc que l'accroissement dans le chiffre de la population a été très rapide dans les vingt-cinq dernières années.

Le quartier de la Gare, avec ses 262 hectares, se trouve être le plus vaste de Paris ; les deux plus grands après lui n’atteignent, celui d’Auteuil, que 249hectares ; le quartier Saint-Lambert, que 239.

La comparaison sera plus saisissante encore si l'on remarque que parmi les six premiers arrondissements, comprenant chacun quatre quartiers, aucun n’atteint les dimensions du quartier de la Gare.

Il est même à lui seul près de trois fois aussi étendu que le deuxième arrondissement, celui de la Bourse, qui occupe seulement 97 hectares et demi, et où un quartier occupe moins de 20 hectares ; on ferait tenir dans le quartier de la Gare quatorze quartiers comme le quartier Gaillon, qui était pourtant presque désert au début du dix-huitième siècle.

Dans le treizième arrondissement, d’ailleurs, les quartiers excentriques et récemment annexée l’emportent beaucoup sur les plus anciens par l’étendue et le chiffre de la population.

Le nom du quartier de la Gare semble au premier abord facile à expliquer.

Ce quartier est flanqué d’un côté par le boulevard de la Gare qui coupe les bâtiments de la gare d’Orléans, de l’autre par le quai de la Gare qui le longe.

Enfin, il renferme la vaste gare aux marchandises du chemin de fer d'Orléans. Il semble donc évident que son nom lui vient de cette gare de chemin de fer.

Rien n’est cependant moins exact, et le quai de la Gare, le boulevard même, étaient ainsi désignés bien avant qu'on n’eût inventé les chemins de fer.

On eut au dix-huitième siècle le projet de tailler dans cette berge, en face de Bercy, une vaste gare fluviale pour la batellerie de la Seine.

Le projet fut dressé en 1769 ; on voulait surtout mettre les bateaux à l’abri des glaces.

Nous voyons ce projet de gare se dessiner sur les plans à partir de 1770, nous retrouvons encore sur l'admirable plan géométral de Verniquet, dressé au moment de la Révolution, sous cet énoncé ancien projet de gare.

Cette gare fluviale devait se développer en un vaste demi-cercle, à l’endroit même où ce projet a été partiellement réalisé depuis par la construction du bassin, situé entre la gare aux marchandises du chemin de fer d’Orléans et la Seine.

Ainsi s’expliquent les noms de quai de la Gare, de barrière de la Gare, que nous trouvons sur ces vieux plans et celui du quartier lui-même.

À l’époque à laquelle nous sommes remontés, il y a moins de cent ans, tout le quartier actuel de la Salpêtrière était, occupé par des champs et des prés, derrière lesquels s’étendait le vignoble d’Ivry.

La rue Mouffetard montait jusqu’à la place d'Italie d’où partait le chemin de Vitry et de Choisy ; de celui-ci se détachait à gauche le chemin d’Ivry. Ces avenues sont donc les plus anciennes voies publiques du quartier.

Il faisait partie de la commune d’Ivry, en a été coupé par les fortifications et définitivement détaché quand en 1859, on décida d’étendre les limites de Paris jusqu’à ses murailles fortifiées.

Le quai de la Gare est une ancienne route nationale dont le point de départ a été reculé ; elle longeait le fleuve.

Le pont de Tolbiac, un des plus récemment achevés commémore la victoire remportée en 496 par Clovis sur les Alamans.

L’ancien chemin de la Croix-Jarry doit cette désignation à une croix, depuis longtemps disparue, qui avait été plantée pour rappeler le meurtre d’un nommé Jarry.

La plus grande partie de cette rue a servi à former la rue Watt, ainsi nommée en l’honneur de James Watt, ingénieur écossais, inventeur de la machine à vapeur ; ce nom s’explique par le voisinage du chemin de fer.

La rue Picard fut ouverte en 1837 sur les terrains de M. Picard, ancien maire de la commune d’Ivry.

La rue Régnault, précédemment Chemin latéral au chemin de fer de ceinture, conserve le souvenir non du grand physicien ni du grand peintre, son fils, mais d’un peintre oublié, né en 1753, mort en 1829.

La rue Chevaleret conserve le vieux nom du terrain où ou la traça ; elle s’appela jadis tout entière chemin du Liégeat, nom qui n'a été conservé qu’à un petit tronçon du côté des fortifications.

La rue du Loiret fut ainsi baptisée à cause de la proximité du chemin de fer d’Orléans ; Orléans est le chef-lieu du département du Loiret.

L’impasse Levé a reçu le nom de son propriétaire.

L’ancienne rue et la place de l’Église (de ce coin d'Ivry) ont reçu, en 1864, le nom de Jeanne d’Arc, l’héroïne qui délivra Orléans des Anglais et prépara leur expulsion.

Cette rue renferme la sinistre cité Jeanne d’Arc, l'effroi des hygiénistes.

La rue de Patay est l’ancien boulevard de Vitry, son nom actuel rappelle la victoire que Jeanne d’Arc remporta en 1429 sur les Anglais commandés par Talbot.

La rue de Domrémy est l'ancienne rue de la Croix-Rouge ; c’est à Domrémy, en Lorraine (département actuel des Vosges) que naquit Jeanne d’Arc.

Sauf la rue du Dessous-des-Berges, ancien sentier auquel on a laissé son nom, toutes les rues d’alentour ont reçu le nom des hommes de guerre qui sauvèrent la France de la domination anglaise.

Le chemin du Bac devint rue de Clisson ; Olivier de Clisson connétable de France après Duguesclin est né en 1332, mort en 1407.

La rue des Trois-Ormes garde maintenant le nom de Jean comte de Dunois, bâtard d’Orléans, compagnon d'armes de Jeanne d'Arc, né en 1403, mort en 1468.

Etienne de Vignolles dit Lahire, autre compagnon d’armes de l’héroïne, mort en 1443, a donné son nom à une rue voisine, quelque temps désignée seulement par la lettre "B".

La rue "A" est devenue rue Xaintrailles, en l’honneur du maréchal de France Poton de Xaintrailles, autre ami de Jeanne d’Arc né en 1890, mort en 1461.

La fin de la rue de la Croix-Rouge a été attribuée à Richemont ; Arthur III de Bretagne, comte de Richemont, fut connétable de France sous Charles VII ; né en 1393, il mourut en 1456.

La fin du chemin a formé la rue Baudricourt ; c’est Robert de Baudricourt, gouverneur de Vaucouleurs qui, sur sa demande, envoya Jeanne d’Arc au roi Charles VII.

La rue Nationale a reçu ce nom après la révolution de février 1848.

Le passage Thuilleux porte le nom de son propriétaire.

La rue Harvey, ancienne rue de l’Hôpital, doit au voisinage de la Salpêtrière d’avoir reçu le nom du grand physiologiste anglais William Harvey, (né en 1578, mort en 1657) qui découvrit la circulation du sang.

La longue rue du Château des Rentiers, conserve un vieux nom local.

De même la rue des Terres au Curé, de son vrai nom chemin de la Coupe des Terres au Curé.

Nous touchons au boulevard qui longe les fortifications ; celui-ci porte le nom de l’immortel Masséna, qui sauva la France en écrasant autour de Zurich les Austro-Russes.

La rue de Tolbiac, une des plus longues de Paris, rappelle comme le pont le souvenir de la victoire des Francs sur les Alamans.

La rue de la Pointe d'Ivry doit ce nom à la pointe formée par les deux avenues voisines.

La rue des Hospices fut ouverte en 1857 sur des terrains appartenant à l'Assistance publique.

Le passage Bertheau garde le nom de son propriétaire, comme les passages Rivaut et Rudel et l’avenue Fortin.

La rue du Gaz, précédemment rue et sentier de Tripière, doit son nom actuel au voisinage d'un gazomètre.

Ernest Rousselle (1836-1896) -C'est lui ! - et son fils Henri (1866-1925) étaient négociants en vins.

Ernest Rousselle (1836-1896) -C'est lui ! - et son fils Henri (1866-1925) étaient négociants en vins.