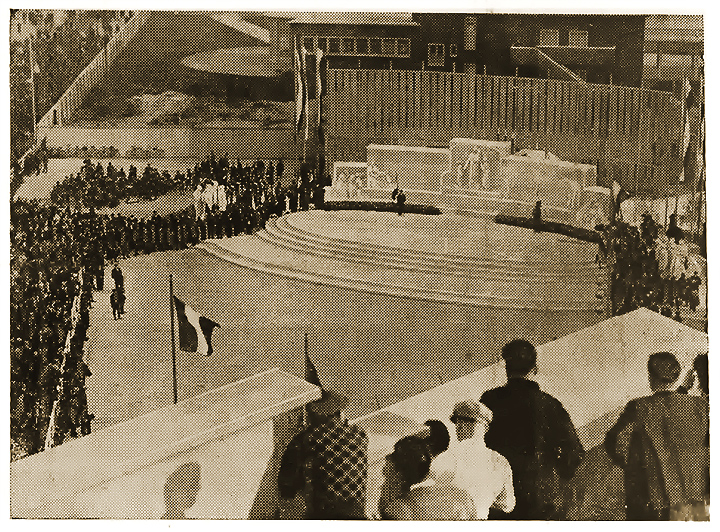

M. Marc Rucart en présence de M. et Mme Lebrun a exalté hier l'héroïsme maternel à l'occasion de l'inauguration du monument à la glorification des mères françaises

Excelsior — 24 octobre 1938

En présence de M. et Mme Albert Lebrun a été inauguré hier, boulevard Kellermann, près de la porte d’Italie, le monument élevé à la gloire des mères françaises, œuvre des sculpteurs Bouchard et Dalcatone et des architectes Greber et Bigot.

Ce monument exalte la modestie et la grandeur de la mère, sacrifiant son sang, sa pensée, sa vie à ses enfants. Il porte deux inscriptions, dont l’une reproduit une phrase de M. Albert Lebrun :

« Je pense que le dévouement et l’abnégation des mères françaises qui se sacrifient pour leurs enfants et particulièrement celles qui, de condition modeste, se privent et travaillent pour que leurs fils puissent s’élever aux destinées des grands serviteurs de la collectivité, ne sauraient plus longtemps rester soustraits à la reconnaissance nationale. »

L'idée de ce monument, lancée en août 1935, avait recueilli l'adhésion de tous les Français qui s'unirent dans un même sentiment de piété humaine et de respectueuse reconnaissance. Tour à tour, le président de la République, les ministres de l’Éducation nationale, et du Travail, les présidents du Conseil municipal de Paris et du Conseil général de la Seine, M. Luc, directeur de l'enseignement technique, le cardinal Verdier, le grand rabbin Julien Weill, le pasteur Marc Boegner président de la Fédération protestante de France, y donnèrent leur approbation.

Pour réaliser cette œuvre, on ne voulut pas faire appel aux deniers publics ni à une souscription. M. Edmond Labbé, commissaire général de l'Exposition 1937, assuma la présidence du comité d'organisation dont Mme Lebrun accepta présidence d'honneur.

Au nom du comité d'assistance des régions libérées. M. Labbé offrit les deux millions nécessaires à l'érection du monument, et la Ville de Paris fit de même.

Lorsque, accompagné du capitaine de vaisseau Krantz, de la maison militaire, M. et Mme Albert Lebrun arrivent boulevard Kellermann, ils sont accueillis par de nombreuses personnalités, au premier rang desquelles on remarque MM, Marc Rucart, ministre de la Santé publique ; Le Provost de Launay, président du Conseil municipal ; Villey, préfet de la Seine ; Langeron, préfet de police ; Labbé, président du comité d'organisation ; Mgr Chaptal, représentant le cardinal Verdier ; MM. Julien Weill, grand rabbin ; Max Bœgner, président de la fédération protestante de France ; le maréchal Pétain les généraux Billotte, gouverneur militaire de Paris ; Nollet, grand chancelier de la Légion d’Honneur. Gouraud, etc.

Le discours de M. Edmond Labbé

Le premier, M. Edmond Labbé prend la parole pour expliquer la signification de ce monument. Il remercie ensuite M. Lebrun de sa présence à cette cérémonie, lui qui a pratiqué « six fois l’art d’être grand-père » et a accepté de donner son parrainage pour la 2078e fois depuis le début de son septennat.

M. Labbé, en hommage à la douleur de tant de mères, demande alors une minute de silence au milieu de l’émotion générale.

Puis, MM. Villey, préfet de la Seine ; Le Provost de Launay, président du conseil municipal, surent exprimer combien l’hommage rendu aux mères, était un hommage rendu au mérite et, en même temps, à d’inébranlables espérances.

M. Marc Rucart exalte l'héroïsme maternel

Ayant exprimé son émotion et exalté l’amour maternel qui a su inspirer poètes et écrivains, M. Marc Rucart, ministre de la santé publique, énumère les titres que se sont acquis les mères. Il définit ce qu’il appelle « l’héroïsme maternel » et poursuit :

— Nous devons honorer et protéger les mères françaises. Elles sont la sauvegarde du pays qui repose sur la faille et sur l’enfant. Elles sont les gardiennes du patrimoine de la nation assurant avec la transmission de la vie, le maintien de nos forces sociales. Elles sont un gage de paix, et concorde et de fraternité.

Ensuite, les délégations des anciens combattants, les enfants des écoles et de nombreuses associations ont défilé devant le monument.

Sur le monument aux Mères Françaises

- Les mères sublimes, par M. Edmond Labbé, commissaire général de l'Exposition internationale de 1937 (1935)

- Les mères sublimes, seront honorées (1936)

- Le monument aux mères françaises est présenté la presse (Le Matin, 14 octobre 1938)

- Le compte-rendu de l'inauguration par l'Ouest-Éclair (1938)

- L'inauguration du monument aux mères dans Excelsior (1938)