La Bièvre

Gazette Nationale ou le Moniteur universel — 29 juin 1877

Voici une petite rivière qui fait beaucoup parler d’elle depuis quelque temps ; et remarquer que faire parler de soi se prend toujours en mauvaise part, au féminin ; exemple : cette dame fait parler d’elle, ce qui veut dire que sa réputation a subi quelques accrocs. Par contre, faire parler de soi, au masculin, ne se prend que dans la bonne acception : écrivain, ce savant, ce général, a fait parler de lui. Conclusion : le rôle de la femme est modeste ; sa vie doit s’écouler dans le calme et l’obscurité ; on doit ignorer au dehors, tandis que le bruit, la renommée, les dehors retentissants sont faits pour l’homme. — Tout cela à propos de la Bièvre.

Qu’a donc fait ce pauvre petit cours d'eau pour mériter qu’on s’en occupe d’une façon malveillante ? Hélas ! la Bièvre a de gros méfaits sur la conscience : elle a perdu sa candeur et sa pureté primitives ; elle s’est souillée au contact de notre civilisation ; ses eaux, limpides d’abord comme le cœur des Parisiens et des Parisiennes d’autrefois, sont devenues fangeuses comme nos mœurs modernes. Elle exhalait jadis le parfum de la violette et du muguet qui croissaient sur ses bords fleuris, comme nos arrière-grand ’pères répandaient autour d’eux la bonne odeur de leurs vertus ; elle ne répand plus aujourd’hui que des miasmes infects sur ses deux rives :

Comment en un plomb vil l’or pur s’est-il changé ?

*

* *

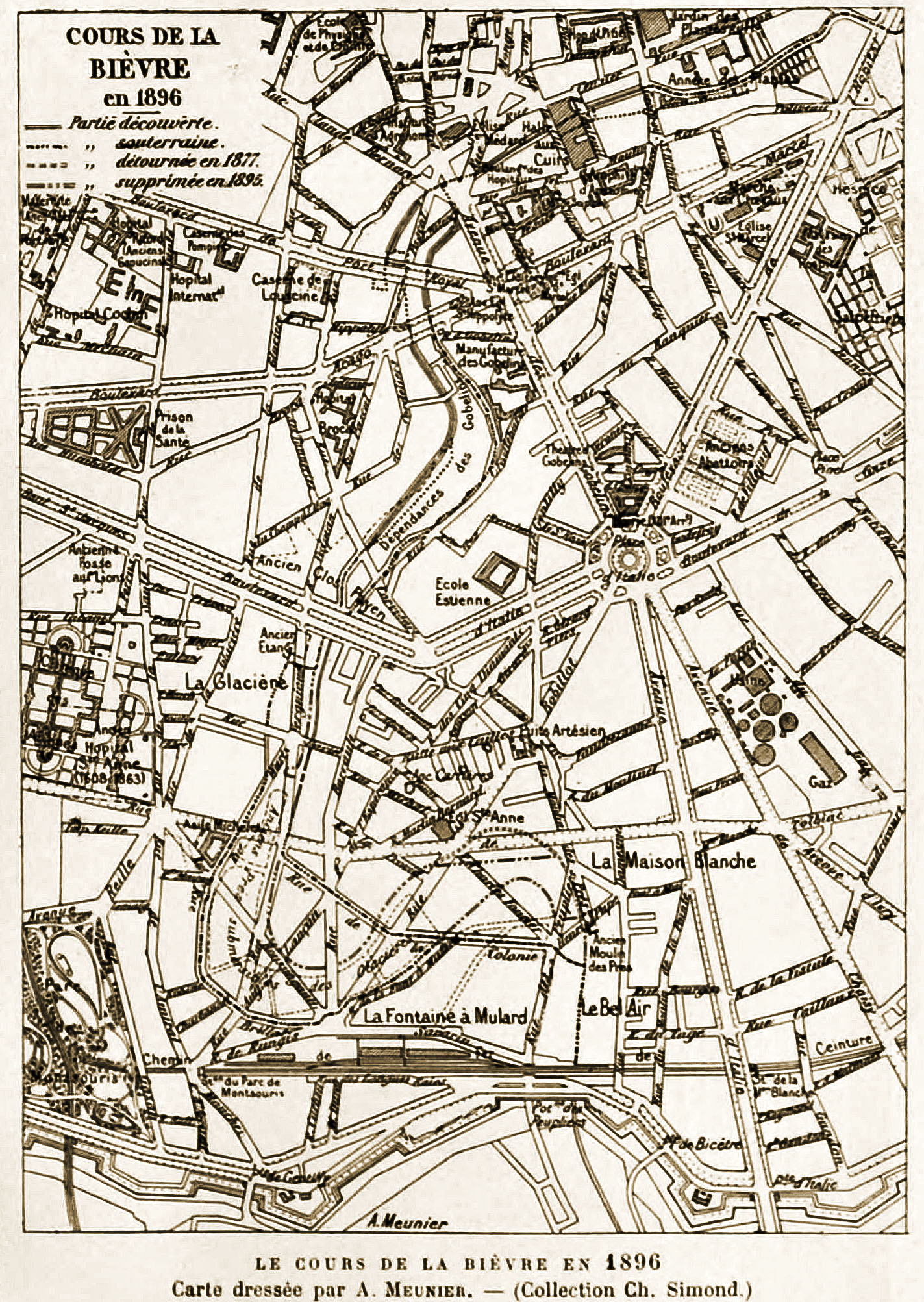

La Bièvre est, à son origine, un charmant cours d’eau, aussi frais, aussi poétique que le fameux Lignon de l’Astrée ou le Gardon d’Estelle et Némorin. Elle sort des étangs de Trappes, de Saint-Quentin, de Satory, qui forment des réservoirs naturels sur les plateaux situés à l’est de Versailles, passe à Buc, traverse le pays de Josas, et s’engage dans la haute vallée qui porte son nom.

Après avoir baptisé un joli village, elle arrose Jouy, Verrière, Berny, Antony, Bourg-la-Reine, le territoire de L’Hay, Cachan, Arcueil, Gentilly, et pénètre, par deux bras, dans l'enceinte fortifiée, entre les bastions 85 et 86, dans le voisinage de la porte de Bicêtre et de la forteresse des Peupliers.

Là

elle décrit une courbe très-sensible pour contourner la Butte-aux-Cailles, les

plateaux de la Maison-Blanche et les hauteurs de la Fontaine-à-Mulard ;

puis, après avoir coulé vers l’ouest, dans la direction de Montsouris, et inondé

les prairies submersibles de la Glacière, elle franchit l’ancien boulevard extérieur,

aujourd’hui boulevard d’Italie, la rue Corvisart (ci- devant rue du Champ-de-l’Alouette),

et circonscrit, dans ses deux bras, dont l’un longe la rue Croulebarbe, les

jardins de la manufacture nationale des Gobelins.

Là

elle décrit une courbe très-sensible pour contourner la Butte-aux-Cailles, les

plateaux de la Maison-Blanche et les hauteurs de la Fontaine-à-Mulard ;

puis, après avoir coulé vers l’ouest, dans la direction de Montsouris, et inondé

les prairies submersibles de la Glacière, elle franchit l’ancien boulevard extérieur,

aujourd’hui boulevard d’Italie, la rue Corvisart (ci- devant rue du Champ-de-l’Alouette),

et circonscrit, dans ses deux bras, dont l’un longe la rue Croulebarbe, les

jardins de la manufacture nationale des Gobelins.

C’est à partir de ce point que ces deux fossés fangeux, déjà passés depuis longtemps à l’état d’égout, s’industrialisent davantage et se souillent de plus en plus. Les tanneries, les peausseries, les mégisseries, les dépôts de chiffons, les brasseries, les fabriques de produits chimiques, échelonnées le long des rues des Cordelières, Saint-Hippolyte et des Gobelins, y déversent tous leurs résidus. Mêmes déjections au-delà des boulevards Arago et de Port-Royal, pour les usines similaires des rues de Valence, de Lourcine, Censier, du Fer-à-Moulin, de Poliveau, de Buffon et Geoffroy-Saint-Hilaire.

Arrivée là, la masse bourbeuse réunie en un seul lit est absorbée en partie par le grand collecteur de la rive gauche, qui la conduit au siphon du pont de l’Alma, par les rues Linné, des Écoles, les boulevards Saint-Germain, Saint-Michel et les quais. Une faible partie de ces eaux souillées baigne l’annexe du Jardin des Plantes, passe sous le boulevard de l'Hôpital, sous les bâtiments de la gare d’Orléans, et vient déboucher en Seine, un peu en avant du pont d'Austerlitz.

*

* *

Tel n’était pas jadis le cours de la Bièvre. Après avoir roulés ses eaux fraîches et limpides jusqu'au pied de la « butte Copeau » représentée aujourd’hui par le monticule du Belvédère au Jardin des Plantes, elle pénétrait dans l’enclos du monastère de Saint-Victor. Grâce à un canal de dérivation creusé par les moines, elle faisait tourner des moulins, arrosait des prairies, irriguait le jardin du couvent en balayant les immondices et venait se jeter dans la Seine à la hauteur de la place Maubert. Une vieille rue, étroite et sombre, débouchant presque en face du pont de l’Archevêché, a conservé le nom de la rivière et le souvenir de cet ancien confluent.

Plus tard, avec le développement des constructions sur ce point, on sentit le besoin de rejeter un peu plus loin l'embouchure de la Bièvre. Lors de la construction de l'enceinte de Philippe Auguste, on ne lui permit pas de franchir la muraille, et on la dériva brusquement vers la Seine, au sortir de l’enclos Saint-Victor. Les vieux plans de Paris, celui de la Tapisserie en particulier, et quantité d’anciennes vues nous la montrent sortant des jardin du monastère sous une arcade, coulant dans les prairies dont l’Entrepôt des vins occupe aujourd’hui l'emplacement, — parallèlement au ru de l'enceinte représenté par la rue des Fossés-Saint Bernard,— passant sous une passerelle de bois qui faisait suite au pont-dormant de la porte Saint-Bernard, et débouchant en Seine à 100 mètres environ en amont du pont de la Tournelle.

En remaniant le quai et le bas-port, à l’occasion de la construction des ponts Sully, on a retrouvé, il y a trois ans, les couches de vase marquant le point précis où avait lieu cette embouchure, et l’on a pu jalonner cet ancien lit dans la direction indiquée par les vieux plans.

*

* *

Jusqu’au 17e siècle, la Bièvre paraît n’avoir rendu aucun service industriel à ses riverains. Elle arrosait leurs terres, faisait tourner quelques « casse-noisettes », nettoyait les habitations et permettait d’établir les lavoirs et abreuvoirs nécessaires aux gens et aux bêtes.

Elle faisait payer quelquefois ces services un peu cher : les historiens de Paris nous ont conservé, en effet, le souvenir de débordements et d’inondations qui causèrent de grands ravages. Le journal de l'Estoile raconte que « en mars 1579, les pluies firent tellement grossir la Bièvre, qu’elle crust à la haulteur de quinze piés et monta jusques au maistre-autel des Cordeliers du faux bourg Sainct-Marcel, ce qui dura trente heures ; laquelle inondation soudaine et impréveue causa la perte de moult gens noiés en leurs licts et de bestial, sans compter les maisons, moulins et aultres, ruynes par les eaues. On l’appela communément le desluge de Sainct-Marcel. »

Vers le milieu du 16e siècle seulement, on eût la pensée d’utiliser la Bièvre pour l’approvisionnement de Paris au bois de chauffage : Un sieur Deffroisy « natif de Rouen et aïant forges en Nyvernois, » vint, le 18 juillet 1556, exposer au bureau de la Ville que « si la rivière de Bièvre estoit navigable, ce seroit le plus grant bien que on sauroit estimer pour la ville de Paris, pour ce que le long d’icelle rivière y a quantité de boys qui est prest a floter et faire venir a bon marché ; ne reste que d’avoir argent pour le fraiz. »

Deffroisy demandait à la Ville une subvention de deux mille écus pour faire les travaux nécessaires et s’engageait à rendre la rivière navigable ou flottable jusqu’à Paris, afin d’assurer l’exploitation des bois de Buc, de Jouy, de Verrières, et de les écouler vers la capitale. Le prévôt des marchands, les échevins et les conseillers de ville lui demandèrent un essai de flottage libre, qui ne réussit pas, et subordonnèrent leur concours financier à l’engagement, par Deffroisy, de garantir l'approvisionnement de Paris en bois de chauffage à un prix déterminé (quarante-cinq sous la voie) et ce pendant dix ans. Deffroisy n'ayant pas cru pouvoir soumissionner à ces conditions, l’affaire n’eut pas de suite.

Un siècle plus tard, l’embouchure de la Bièvre était utilisée pour l’établissement d’un port de décharge, en vertu de lettres-patentes données le 11 août 1663. Il s’agissait de créer, sous le nom de port de Pertuis, « entre les fossés de l'enceinte et l’arche où passe la rivière des Gobelins, un port pour y vendre et descharger les grains, bois quarrés et autres marchandises et denrées. » Telle fut l'origine des chantiers, hangars et magasins qui subsistèrent en cet endroit jusqu’à la fin du siècle dernier et donnèrent l’idée d’y construire un entrepôt définitif.

*

* *

Ramenée en amont du pont d’Austerlitz, comme elle l’avait été en amont du pont de la Tournelle, chassée de partout à cause de l’infection toujours croissante de ses eaux, la malheureuse rivière reste depuis lors à l’état de problème permanent pour les ingénieurs. Profondément altérée depuis Jouy par les résidus de la manufacture de toiles peintes établie en cet endroit il y a plus d’un demi-siècle, par les blanchisseries qui se sont échelonnées sur ses bords, et par les usines de toute nature qui ont besoin tout à la fois d’y puiser ne l'eau et d'y projeter leurs détritus, la Bièvre est considérée par la science comme un égout à ciel ouvert.

Parmi les nombreux systèmes de désinfection mis en avant, figure le projet de création d’écluses de chasse, analogues à celles qu’on établit dans les ports de mer pour les désensabler et aux embouchures de certains fleuves vaseux pour en désobstruer le chenal.

On aurait retenu les eaux des étangs du plateau de Satory et créé un flot, procédé bien connu dans le Morvan, dans les Vosges et autres pays de flottage. Ce flot, au lieu de mettre en mouvement des trains de bois ou des milliers de bûches perdues, comme le proposait Deffroisy et comme l’a pratiqué Jean Bouvet, aurait entraîné les immondices en les chassant devant lui jusqu’à la Seine ; mais, les mêmes causes produisant toujours les mêmes effets, c’eût été à recommencer de semaine on semaine ou du mois en mois, dans le cas où les usines établies tout le long de la Bièvre auraient continué à y jeter toutes leurs déjections.

*

* *

La solution à laquelle le conseil municipal vient de s’arrêter est radicale : enfermer la Bièvre dans une voûte, depuis son entrée à Paris jusqu’à son engouffrement dans un collecteur, c’est la traiter en égout ; c'est la supprimer comme rivière. Les industries établies sur son parcours et habituées à utiliser ses eaux auront sans doute des prises, des regards, des puisards, des pompes, etc. La Bièvre existera encore pour les fabricants, et il n’est pas douteux que l’administration n’ait songé à sauvegarder leurs légitimes intérêts ; mais le côté pittoresque disparait complètement.

Ou ne verra plus désormais ailleurs que dans les photographies et dans certaines eaux-fortes, les berges des deux bras de la rivière intra-muros, ces eaux stagnantes, plombées, sur la surface desquelles les détritus des tanneries formaient une croûte d’écume rougeâtre ; ces bains de lavage, ces baquets où s'élaboraient tant de produits innommés. La Bièvre de la rue Mouffetard et du vieux faubourg Saint Marceau se transportera à Gentilly, à Arcueil, à Cachan, à Bourg-la-Reine, et les amateurs de pittoresque iront l’y retrouver.

Quant aux amis de la belle nature, des pâquerettes et des cascatelles murmurantes, il leur faudra remonter beaucoup plus haut, presque au berceau de la Naïade parisienne. Il en est de la Bièvre comme de ces natures viciées, dans lesquelles on ne retrouve quelque apparence de candeur qu’en remontant le cours des années, jusqu’à celles de la première enfance.