L'image du jour

Elle a été inaugurée en 1924 soit 20 ans après l'inauguration du puits artésien qui l'alimente lequel a pris 42 ans pour être achevé sachant que les travaux commencés en 1863 furent suspendus pendant 20 ans.

![]()

UNE ÉVOCATION DU

13e ARRONDISSEMENT DE 1860 AUX ANNÉES 30

Promenades

La ruelle des Gobelins. — Le passage Moret.

— Le champ de l'Alouette.

Il est neuf heures du matin et le pâle soleil de décembre n'a pu percer l'enveloppe d'épais brouillards qui encapuchonne Paris c'est une ébauche de ville bleuâtre qui se silhouette imprécise, comme estompée, dans un ciel gris vaguement teinté de rose. Par un temps pareil, les promenades sont difficiles et semblent monotones. Il faut cependant aujourd'hui que nos lecteurs s'arment de courage et chaussent des bottines à double semelle; mais nous n'oserions vraiment engager les gracieuses Parisiennes qui nous font le très grand honneur de nous consulter à tenter semblable promenade, car nous irons en un pays de misère, rempli de vieux souvenirs, mais aussi de mauvaises odeurs; les ruelles y sont étroites et glissantes, les autos n'y pénètrent pas c'est boueux, c'est gluant. Mais par contre, je ne sais rien de plus pittoresque, de plus impressionnant que ce vieux quartier de Bièvre que nous allons parcourir ce matin. Le brouillard même, ce brouillard qui décolore les plus beaux paysages parisiens, prend ici sa revanche il atténue des hideurs, dissimule des misères, jette ses voiles mauves sur des tristesses et revêt d'un grand caractère tragique ce décor de pauvreté et de dur labeur. À quelques mètres de la Manufacture des Gobelins, au numéro 15 du boulevard Arago, s'ouvre la rue des Marmousets suivons-la et quelques pas plus loin nous tombons dans une ruelle étonnante, une des pi us étranges de cet étrange quartier, la ruelle des Gobelins étranglée entre un mur lépreux, crevassé et un quai semé d'ordures, la Bièvre y voit le jour pour la dernière fois avant de disparaître tout près de là, dans de nauséabonds trous noirs.

La malheureuse rivière, qui depuis son entrée à Paris n'a cessé d'être condamnée aux plus répugnantes besognes, est hideuse à voir. Teinte de tous les tons, jaune, verte, rouge, elle charrie d'immondes détritus traquée, asservie, exploitée sans trêve par tous les corroyeurs, les teinturiers, les mégissiers, les peaussiers qui depuis des siècles peuplent ce quartier, la Bièvre a successivement actionné de lourdes roues, lavé des peaux sanglantes, nettoyé d'écœurants résidus tous les acides, toutes les scories, toutes les écumes de la cuisine chimique qui s'élabore dans ces usines, sont venus s'y déverser et la rivière déshonorée s'engloutit dans cette ruelle des Gobelins sous une entrée de voûte sombre, coupée de barreaux de fer. Au numéro 19, une porte étroite s'ouvre dans un mur sale c'est l'entrée du passage Moret.

Engageons-nous dans ce dédale de bicoques, de resserres à cuir, de marchands de vin minables, dont l'un arbore cette enseigne alléchante « Au caveau de l'île des Singes » là-bas, au bout, derrière une barrière de bois, coule le second bras de la Bièvre; « coule » est un mot, je n'ose dire impropre, dans un tel milieu, le vrai, c'est que la Bièvre s'étale là, stagnante, presque sans reflet sous le ciel, moirée de tâches rondes et huileuses; des paquets d'écume en émergent comme de larges feuilles de nénufar putréfiées. De grosses bulles viennent crever au ras de cette eau qui semble empoisonnée; dans l'air, c'est un relent d'ammoniaque, de barège et de tan.

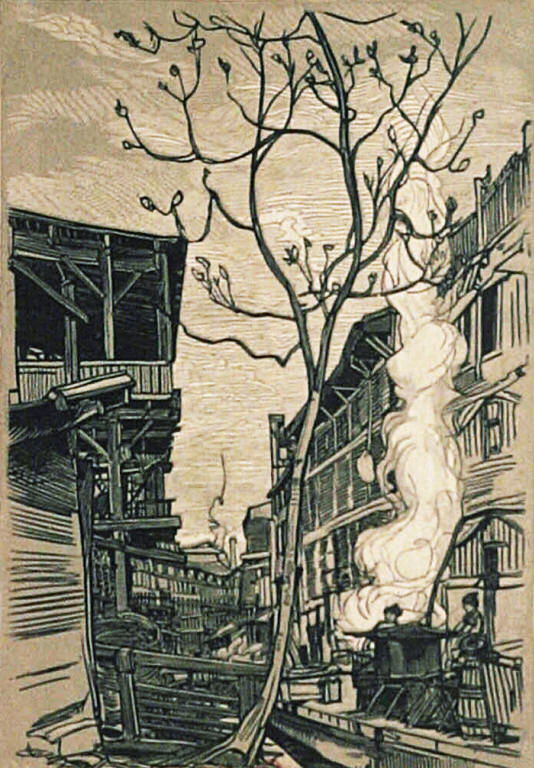

À droite, à gauche, entre la rivière et les murs d'usines, dans des chaudières cabossées cuisent des peaux de bêtes, qui ensuite iront macérer tout près, dans des cuves de tan, rouges comme des cuves de sang, et des pistons projettent des jets horizontaux de vapeur qui paraissent surgir de la muraille nitreuse. Au fond, de hautes maisons de bois, aux, toits plats, aux carcasses ajourées, ouvertes à tous les vents, dressent leurs tristes silhouettes; là sont suspendues dans l'air des milliers de peaux de lapin, racornies, séchées et qui s'entre-choquent avec des claquements de bois; puis, étonnante antithèse, à quelques pas, au numéro 7 delà ruelle des Gobelins, derrière une haute porte charretière, s'érigent à demi enterrées dans les remblais et les gravois les ruines sculptées d'un pavillon dont M. de Julienne, l'ami de Watteau, avait fait un rendez-vous de chasse ou quelque galant vide-bouteille, et c'est une délicieuse impression que de retrouver, tout ruinés qu'ils soient, ce rappel de beauté, cette fleur de pierre au milieu de hideurs sur lesquelles les cheminées d'usine crachent des paquets de fumées noires.

Depuis des siècles, la Bièvre, que Huysmans a magnifiée dans des pages admirables, a subi bien des transformations, et je ne parle même pas du temps merveilleux que cite Rabelais, au chapitre xxn du Pantagruel, où il raconte l'origine étonnante de « celui ruisseau qui de présent passe à Saint-Victor, auquel Gobelin teinct l'écarlate. », mais sous Louis-Philippe c'était encore, paraît-il, un endroit charmant. Alfred Delvau nous montre tout ce quartier « formant une sorte de petite Suisse en miniature, une vallée verdoyante où coulait la Bièvre entre deux bordures de saules ». Jules César, assurait-on, avait apprécié le vin savoureux des vignes du clos Croulebarbe. — D'ailleurs, depuis le dix-huitième siècle jusqu'en 1830 les violons avaient grincé dans les guinguettes voisines « la Belle Moissonneuse », « le Grand Vainqueur », « les Deux Edmond », et l'on y dansait au son des crincrins.

Dans la Femme de trente ans, Balzac avait célébré «la vallée profonde, peuplée de fabriques à demi villageoises, clairsemée de verdure, arrosée par les eaux brunes de la Bièvre ou des Gobelins », et, dans les Misérables, Hugo avait dépeint « ce seul endroit où Ruysdael serait tenté de s'asseoir, un pré vert traversé de cordes tendues où des loques sèchent au vent des palissades délabrées, un peu d'eau entre des peupliers, des femmes, des rires, des voix; à l'horizon, le Panthéon, le Val-de-Grâce, noir, trapu, fantasque, amusant, magnifique, et au fond le sévère faîte carré des tours de Notre-Dame. C'est le champ de l'Alouette, c'est ici qu'Ulbach tua la bergère d'Ivry »

*

* *

C'est en effet dans cette plaine immense, glaiseuse, dénudée, inculte, sous laquelle aujourd'hui coule la Bièvre en un canal souterrain, plus loin que les jardins des Gobelins, derrière les palissades de la rue Croulebarbe, que se déroula, le 25 mai 1827, un crime passionnel qui révolutionna Paris. Un pauvre diable, à peu-près fou, Honoré Ulbach, y poignarda par jalousie une jeune fille, Aimée Millot. La petite Aimée était « modeste et sage », chacun l'aimait dans le quartier où on la voyait, un grand chapeau de paille sur la tête et un livre à la main, garder sous les ormes du boulevard d'Italie les chèvres de sa maîtresse, Mme Detrouville, femme à principes, et qui ne badinait pas sur « les choses de la vertu ». On appelait Aimée « la bergère d'Ivry ». En 1827, il y avait encore à Paris des bergères, et elles étaient vertueuses — Ils s'aimaient cette humble idylle fit jaser, Mme Detrouville, avertie, ordonna à sa bergère de rompre toutes relations avec Ulbach et de lui restituer les pauvres cadeaux qu'elle en avait reçus « deux oranges, une demi-bouteille de cassis et un joli fichu rosé », expliquant que « toute jeune fille qui reçoit des présents des hommes doit les payer de sa vertu ». Aimée avait obéi. — Le 25 mai à dix heures du matin, Ulbach, fou de colère et de jalousie, après avoir acheté, rue Descartes, près de l'Ecole polytechnique, chez un brocanteur « un couteau qui ne ployait pas », s'était caché derrière les arbres du boulevard pour y attendre la pauvre petite bergère. Elle arrive avec ses chèvres et repousse Ulbach qui, affolé de rage, la frappe de cinq coups de couteau, s'enfuit et va se terrer dans un ignoble garni de la rue du Chantre, près du Palais-Royal la police le recherchait vainement lorsqu'il vint, de lui-même, se livrer au commissaire « C'est moi qui ai fait l'assassin !... » Il avait la veille écrit une lettre folle à Mme Detrouville « Femme acariâtre, vous mettez entrave à notre félicité. Songez à bien faire ce que je vous prescris de faire je vous envoie cinq francs, rendez-vous de suite à l'église d'Ivry et faites-lui dire une messe en l'honneur de ses malheurs et des miens !... »

Les journaux épiloguent sur le crime. « Les femmes surtout maudissaient l'assassin, tout en le plaignant peut-être », et la girafe, nouvellement « inaugurée » au Jardin des plantes, fut délaissée pour le drame du champ de l'Alouette. Le 10 septembre 1827, Ulbach expia son forfait à sept heures et demie du matin il fut extrait de la prison de Bicêtre, et à quatre heures du soir le sinistre cortège partit de la Conciergerie pour la place de Grève où Ulbach monta sur l'échafaud.

Les arbres de la rue Croulebarbe sont abattus, la Bièvre coule sous terre, les herbages où paissaient les chèvres de la bergère d'Ivry sont remplacés par des couches de mâchefer qui forment sous le pied une boue fétide et noire; seul un souvenir subsiste de ce décor dramatique: une ancienne folie du dix-huitième siècle, construite en 1762 par un financier, Le Prêtre de Neufbourg. Lamentable, crevassée, ouverte aux pluies du ciel, elle achève de s'effondrer au bout de la rue Croulebarbe, à l'angle du boulevard d'Italie — aujourd'hui boulevard Auguste-Blanqui — et de la rue Edmond Gondinet (les hasards des baptêmes de rues offrent de ces amusants contrastes). Malgré son délabrement, cette « folie Le Prêtre » garde encore une jolie silhouette et c'est comme un fantôme oublié de la gaieté d'autrefois qui reviendrait secouer des grelots vides et jeter des fleurs fanées sur ce coin de désolation, d'horreur et de pauvreté.

Georges Cain (1856-1919) fut conservateur du musée Carnavalet. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages de promenades à travers Paris.

A lire également

Autour de la Bièvre (Georges Cain - 1907)

Un coin du vieux Paris victime de la guerre (Georges Cain - 1917)

La Bergère d'Ivry

Saviez-vous que... ?

La rue Edmond Gondinet fut ouverte en 1898 et reçut, en 1899, le nom de ce trop méconnu auteur de comédies qui est aussi l'un des coauteurs du livret de Lakmé, opéra-comique en trois actes créé en 1883, musique de Léo Delibes.

La rue Edmond Gondinet fut ouverte en 1898 et reçut, en 1899, le nom de ce trop méconnu auteur de comédies qui est aussi l'un des coauteurs du livret de Lakmé, opéra-comique en trois actes créé en 1883, musique de Léo Delibes.

*

* *

En 1929, il y avait encore une maison de tolérance au n°9 du boulevard Auguste-Blanqui. D'après des répertoires plus anciens, il y en avait une autre dans l'immeuble voisin. Ces maisons étaient considérées comme beaucoup plus fréquentables que celles, nombreuses et misérables de la rue Harvey dans le quartier de la Gare.

*

* *

Le 4 octobre 1923, par suite d'un dérapage, un camion-auto, chargé de caisses vides, renversait un candélabre en face le numéro 41 de la rue de Tolbiac.

*

* *

En décembre 1926, dans une chambre, 61, rue de la Colonie, on découvrit, à moitié dévoré par les rats, le cadavre de M. Charlemagne Verstraeten, 59 ans, sans profession. L'enquête de M. Fauvel, commissaire de police, révèla qu'il s'agissait d'une mort naturelle remontant plusieurs jours et due à la maladie et aux privations.

Elle a été inaugurée en 1924 soit 20 ans après l'inauguration du puits artésien qui l'alimente lequel a pris 42 ans pour être achevé sachant que les travaux commencés en 1863 furent suspendus pendant 20 ans.