Autour de la Bièvre

Le logis de la Reine Blanche — L’ile aux singes

Le Figaro — 6 janvier 1907

Au numéro 15 du boulevard Arago, à quelques mètres de la Manufacture des Gobelins, s'ouvre une petite rue, la rue des Marmousets. Un café d'un côté, une blanchisserie de l'autre, puis des palissades toutes fleuries d'affiches multicolores et spirituelles signées Albert Guillaume ou Cappiello et, en quelques pas, nous, joignons la rue des Gobelins. À notre gauche, au numéro 17, au fond d'une cour, se dresse une évocatrice silhouette d'ancien palais, si imprévue dans-ce quartier populeux peuplé de maisonnettes basses et modestes qu'on se croit vraiment le jouet d'une apparition fantastique !

Cette antique demeure, dont l’élégante beauté contraste étrangement avec les tristesses avoisinantes, est, comme presque toutes les maisons du quartier, vouée au commerce des « cuirs et peaux ». Elle abrita jadis plus élégante compagnie. Ce fut à cette place, très probablement, que s'élevait le palais somptueux de la reine Blanche de Castille, mère de Saint-Louis. Elle y porta, vêtue de blanc – d'où le nom « logis de la reine Blanche » — le deuil de son époux Louis VIII. Plus tard, en 1392, la reine Isabeau de Bavière, femme du pauvre roi Charles VI y donna un bal en l'honneur « d'une de ses dames allemandes déjà veuve et qui se remariait ».

Les noces des veuves servaient alors de prétextes à « des charivaris, à des fêtes folles où l'on disait et faisait tout ». Le Roi, déjà malade, désireux de se bien divertir, résolu, comme l'y engageaient ses courtisans, « à ne chercher d'autre remède que les fêtes et les amusements et à guérir la folie par la folie », s'y rendit déguisé en satyre, accompagné par cinq de ses chevaliers revêtus du même accoutrement d' « hommes sauvages enchainés, tout velus comme des boucs ; leurs costumes, faits de lin et d'étoupes, étaient attachés avec de la poix résine ». Les imprudents vinrent, ainsi travestis, danser dans la salle de bal qu'éclairaient des torches « largement allumées ». Un brandon de paille enflamma l'un des costumes d'étoupe. En quelques secondes les malheureux brulèrent « comme flambeaux ardents », et ce fut une chose horrible de voir courir ces « flammes vivantes et hurlantes ». La jeune duchesse de Berry eut heureusement l'idée d'envelopper le Roi de son lourd manteau, si bien qu'aucune étincelle ne tomba sur lui ; les autres brulèrent une demi-heure et mirent trois, jours à mourir.

À la suite de cet horrible évènement, connu sous le nom de « Bal des ardents », il fut ordonné que l'hôtel « où advinrent les choses susdites serait abattu et démoli ».

On obéit et au dix-septième siècle seulement, on édifia la demeure dont nous admirons aujourd'hui les restes charmants. Ce nouvel hôtel subit à son tour bien des avatars sous Louis XV, la Manufacture, royale des Gobelins y installa ses bureaux, puis la Révolution en fit une brasserie où dès 1790 se réunissaient quelques terribles clubistes jacobins, préparant le « grand schisme » qui devait bouleverser la France et « séparer le bon grain de l'ivraie ». Au quartier des Gobelins, le commandant Alexandre dirigeait l'opinion et le boucher Legendre venait à la Reine-Blanche lui apporter le mot d'ordre. Sous ses poutres vénérables, autour de quelques bouteilles de bière, on lisait et commentait le Père Duchesne du citoyen Hébert, alors dans sa nouveauté, l’Alambic ou le Distillateur patriote, le Journal de la Râpée ou le Ça ira, ça ira, le Au voleur! au voleur! le On nié Va dit ou le Dernier Aristocrate et d'autres feuilles aussi innombrables qu'éphémères, pendant que les « feuillantistes », plus modérés, récitaient en chœur les. Commandements de la Patrie ou le Décalogue de la Garde nationale, qui se terminaient ainsi :

Tous les ans renouvèleras

Ton patriotique serment.

Vivre libre ou ne vivre pas

Sera ton cri de ralliement.

Cette rue retirée semble d'ailleurs merveilleusement choisie pour y assigner de mystérieux rendez-vous et l'on raconte que c'est dans une des masures avoisinant la Reine-Blanche qu'en 1858, Orsini, l'audacieux organisateur du complot de l'Opéra, donna rendez-vous à plusieurs de ses complices, Pieri, Rudio et Gomez, pour leur démontrer le mécanisme et les effets terrifiants des bombes au fulminate de mercure, dont il avait trouvé le modèle en un musée de Belgique. Ces bombes, lorsqu'elles furent lancées, le 14 janvier 1858, sur Napoléon III se rendant à l'Opéra de la rue Le Pelletier, firent en explosant. de nombreuses victimes, et Orsini expliquait, pendant le procès, avec quelle difficulté il les chargea dans sa chambre de la rue du Mont-Thabor, après avoir fait sécher la poudre, thermomètre et montre en main, devant le feu. « Si une étincelle avait volé dessus, ajoutait-il, j'aurais sauté en l'air avec toute la maison!... »

Et ce sont tous ces pittoresques souvenirs qui nous reviennent en tète tandis que nous regardons de robustes mégissiers empiler sur de larges camions les « cuirs forts », les « vaches corroyées » et les « paquets de chevreaux mats ou glacés » sortant des magasins occupant l'ancienne demeure de la reine Blanche.

*

* *

Malgré l'horrible temps que nous subissons, à cause même de cette tristesse de janvier qui fait plus tragique encore ce lugubre décor, c'est un inoubliable spectacle que présente aujourd'hui la Bièvre.

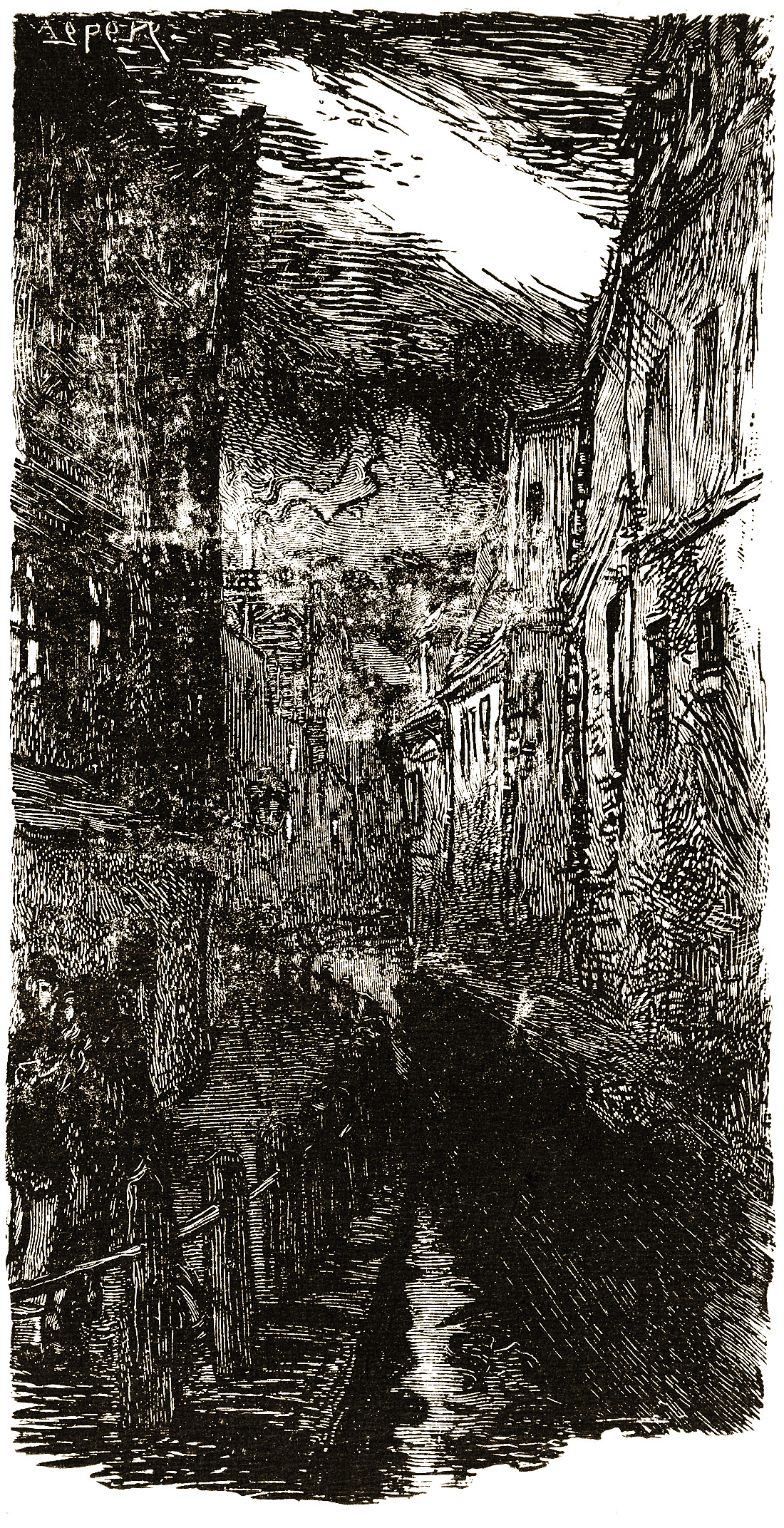

Le maitre graveur A. Lepère, que nous avons la joie d'avoir pour compagnon, s'émerveille devant cette vision, nouvelle pour lui, d'un paysage pourtant familier et qu'il a traduit maintes fois en d'admirables eaux-fortes.

Nous longeons la ruelle des Gobelins, que le prestigieux écrivain Huysmans a magnifiée en des pages inoubliables.

Au numéro 19 s'ouvre une porte étroite l'entrée du passage Moret. Un cabaret peint en rouge-brique, « Au caveau de l'île des Singes », évoque le nom folâtre de l'endroit. Nous sommes en effet dans l'île des Singes (et singe ici veut dire « patron », suivant les formules du dictionnaire argotique), une bande de terre comprise entre les deux bras de la Bièvre, dont l'un, presque entièrement couvert, suit la ruelle des Gobelins, pendant que l'autre coule parallèlement à la rue des Cordelières. Au numéro 5 nous poussons une barrière de bois la maison est vide, sinistre et sombre après avoir franchi une sorte d'étable obscure, nous voici devant la Bièvre resserrée entre deux talus de scories et de boue noirâtre.

La malheureuse rivière coule à nos pieds, gluante, comme immobile, sans reflets sous le ciel gris, nauséabonde et d'un ton de sang caillé d'énormes paquets d'écume verdâtre y glissent lentement. La neige tombe sans arrêt un pâle rayon de soleil; filtrant au travers des fumées rousses et de jets de vapeur bleue crachés par les cheminées et les pistons, allume des lueurs d'arc-en-ciel dans ces nuages empestés.

Devant nous, d'étonnantes carcasses d'usines se dressent toutes blanches, comme duvetées par les raclures de peaux qui depuis des années et des années sont venues s'y agglomérer. Sur la berge, en un énorme chaudron rouillé par le bas, jaune de tartre, emplâtré de chaux par le haut, cuit en bouillonnant quelque invraisemblable mixture et, coupant l'arête d'une palissade en dents de scie, s'emmêlant avec un réverbère à pétrole oscillant à un bout de corde; le squelette noir d'un arbre tordu met une note fantastique en ce décor de drame. Au fond, se profilant sur le ciel, suspendues à des claies sous des toits ajourés, des milliers de peaux de lapin racornies par le temps s'entrechoquent avec des claquements de bois.

Les fenêtres, ou mieux les ouvertures des masures qui nous entourent sont obturées avec de vieux chiffons rougis de tan, — ce tan dont l'odeur forte s'impose en âcres relents, ce tan dont le rouge sombre teint le sol, les murs, les persiennes disloquées et vermoulues, comme il a teint la pauvre Bièvre qui paraît tout ensanglantée — et ces logis éventrés aux fenêtres barricadées, semblent des tanières de révolte où des insurgés se seraient fait canonner sous les plis d'un drapeau noir. Sur les toits voisins la neige fait de larges plaques rondes dont le blanc cru rend plus sombres ces sombres masures; de temps en temps de lourds paquets de glace glissent et s'écrasent dans la boue avec un bruit mat, recouvrant les ferrailles rouillées, les vieux tessons, les touries crevées qui partout jonchent le sol. Les écuries que nous traversons s'éclairent d'elles-mêmes d'étrange façon; c'est l'effet du contrejour reflété par la neige sur les énormes poutres soutenant le plafond bas.

Trois imprévus compagnons sont venus se joindre à nous : un vieux chien affamé dont les côtes saillent comme les cercles d'un tonneau et deux pauvres petites fillettes vêtues de loques, traînant des pieds nus dans des bottines d'homme. Ravies de nous faire les honneurs de « leur patelin », elles poussent des portes vermoulues, se hissent sur des bornes pour faire jouer d'invisibles loquets, renversent des bassines rouillées recouvrant des familles de chats, et, les yeux rieurs, la tignasse ébouriffée, elles nous demandent de les « tirer en cartes postales » ! Familières de ces ruelles zigzaguantes que balaye la bise, elles savent où pendent, au bout de tuyaux rébarbatifs, les plus éclatantes stalactites et connaissent les resserres à cuir où « dansent les gros rats »... Pauvres enfants, si joyeuses à la vue du polichinelle doré que nous nous faisons, un devoir de leur offrir!...

Abandonnant cet étonnant quartier, nous regagnons les larges boulevards où siffle un vent glacial : la neige étouffe les bruits ; les rares passants se hâtent de regagner leurs logis et les voitures dont les chevaux glissent passent silencieusement.

Paris est recueilli comme une basilique ;

À peine

un roulement de fiacre, par moment,

Un chien perdu qui pleure, ou le long

sifflement

D'une locomotive au loin mélancolique.

Remplaçons « locomotive » par « automobile » agrémenté d'une épithète métrique, et les vers mélancoliques d'Albert Samain peindront mieux que je ne le saurais faire ce paysage désolé de janvier.

Georges Cain.

Georges Cain semble prendre pour argent comptant, la légende selon laquelle le Bal des ardents se serait déroulé dans le faubourg Saint-Marceau. Cette opinion très minoritaire n'est plus guère soutenue aujourd'hui et l'on admet généralement que le bal eu lieu à l'hôtel Saint-Pol, sur la rive droite de la Seine, dans le quartier du Marais.

A lire également

Le long de la Bièvre (Georges Cain - 1905)

Un coin du vieux Paris victime de la guerre (Georges Cain - 1917)