PARIS QUI S'EN VA

La Bièvre

La Ville de Paris et l'hygiène. — La couverture de la Bièvre. — Propriétaires récalcitrants — Coins de paysages.

Le Journal —15 mars 1903

La Ville de Paris lutte présentement contre les derniers mégissiers qui veulent garder quand même quelques tronçons, dont ils sont propriétaires, de la rivière putride mais illustre. La Ville de Paris lutte au nom de l'hygiène, veut la couverture totale de la Bièvre, sa transformation en égout ; les mégissiers luttent au nom également « sacré » de la propriété, et ne veulent être dépossédés que si on consent à leur allouer une indemnité « raisonnable ». La question est en ceci : que l’on ne s’entend pas sur le chiffre à fixer. Aujourd'hui, toutes les commissions et sous-commissions en sont pour leurs frais de réunion. Pourtant, que les amoureux du pittoresque ne se réjouissant pas outre mesure : il est certain que l'entente se fera, un trop prochain jour.

Bientôt, oui, la petite rivière — qui n'engendra aucune épidémie — sera recouverte, cachée. Où la Ville a eu gain de cause, les ingénieurs ont été vite en besogne. Rue Croulebarbe, déjà, rue d'extrême province restée à peu près telle, la Bièvre est à peu près voûtée.

On ne la voit plus pustuleuse et rouge, baignant les pierres disjointes des vieux murs ; et elle manque au grand verger qu'elle longeait, à ce paysage d'usines, de magasins et d'estaminets. Tous les gosses de ce quartier qui, abondamment enfante, se réjouissaient de jouer aux billes sur son étroite berge ; quelquefois même, de vieilles femmes se hasardaient à tremper du linge dans ce purin ; et c'était, cette Bièvre, la rivière aimée du quartier. On ne sait où aller maintenant, et il vient, tout à coup, des scrupules de propreté et d'hygiène : on lave et on blanchit les bâtisses ; on met des persiennes là où des toiles pendaient tout l'an, à la pluie, au soleil.

Mais l'odeur forte des cuirs, le ronflement des machines, c'est la vie d'hier continuée, ruelle des Gobelins et passage Moret. La Bièvre reparaît là, honteuse et puante ; des peaux macèrent dans un jus de vendanges souillées ; des êtres, coiffés de bonnets, secouent des poussières blanches, une neige perpétuelle ; et les masures bombent et chancellent, tandis qu'au bout de longues perches des cuirs se balancent et pendent comme des oriflammes.

Ici, vraiment, l'odeur n'est point louable ! On comprend que des quartiers voisins geignent contre la Bièvre et réclament sa fin. C'est de l'écume rougie de plomb, de la puanteur de charnier. Et ce qui émerveille, c'est de voir des cottages installés là de mégissiers, des pavillons pimpants, ornés de fleurs, pavoisés d’arbres. On se dit qu'ils sont étonnants ces gens qui font industrie de moutons mégissés et d'agneaux de couleurs et qui peuvent vivre et aimer dans de si pestilentiels relents.

D'avoir si peu d'odorat, les mégissiers en avaient bien profité en la captant, résolument, la Bièvre. Mais, quoi qu'il en soit, comme je l'ai avancé, ses derniers jours et leurs derniers jours sont également comptés. Ils ne l'auront plus rue Barrault et jusqu'à la porte de Gentilly.

Sur tout ce parcours, la couverture de la Bièvre est faite ; on a remblayé, on a tracé des rues.

Le bon, voyage d'autrefois à refaire pourtant, bien que l'on sache à quoi s'en tenir ! le voyage tout le long de cette extraordinaire rue Barrault toute bordée de jardinets ; la rue d'où l'on voit la ville ; la rue des frondaisons aperçues du parc de Montsouris ; la rue d'où l'Observatoire mauresque du parc complète là-bas le bouffon décor d'un invraisemblable Alger !

Mais des esprits factieux ont aussi changé le nom des rues : la rue du Pot-au-Lait s’appellee maintenant la rue Brillat-Savarin ; heureusement, je retrouve intactes les ruelles de la Fontaine-à-Mulard et des Peupliers.

Autrefois, la Bièvre fluait là, un peu moins putride, un peu moins lasse. Des peupliers, des floraisons de jardinets l'égayaient et des saules bordaient ses rives. C’était aussi, tout autour d'elle, et au-dessus d'elle, le va-et-vient des trains ; et, avant d'être accaparée par les négociants, elle s'attardait au tapage des lavandières. Les jardinets, seuls, maintenant demeurent, tressautant au sifflet des locomotives, et harcelés, bêchés, ratissés sans trêve pour hâter la gloire des soleils et des courges.

Beaucoup ont dessiné ces aspects ; mais, le plus souvent, c'est une suite de croquis enfantins et niais. Heureusement, il demeure de vieux plans curieux et naïfs, de charmantes eaux-fortes de Sylvestre, des précises et divertissantes « vues » de Zeeman.

De 1828 à 1889, les graveurs et dessinateurs Schroeder, Deroy, Péquégnot, Chauvel, Tanguy, Trémolet ont représenté la Bièvre. Ils l'ont fait sans talent, sans entente surtout des sites. Les eaux-fortes et lithographies de Schroeder et de Leroy sont peut-être à la rigueur, curieuses d'un poncif vieillot et plaisant, mais les réalisations des Chauvet et des Tanguy sont tout bonnement vaines.

Ils ont fait ceux-là des croquis à la Ciceri qui déconcertent Ce sont des mines de plomb rehaussées de gouaches minutieuses et « ratissées ». Je veux croire que ces deux exécutants pour demoiselles ne virent jamais la Bièvre, qu'ils présentèrent comme la petite rivière jolie d'un paysage propret. Heureusement, Martial Potémont et Léon Jacques, ces deux aquafortistes avisés ont accompli, de leur côté, meilleure besogne ; car si le caractère essentiel de la Bièvre leur a échappé, du moins ont-ils rendu en partie la couleur et l'éclat véridiques de ses haillons de bâtisses et d’usines ; et leurs planches seules peuvent s'associer aux très rares dessins qu'exécuta le maître tout désigné de ces choses, J. F. Raffaelli, dont une Rue Barrault, en ce moment sous mes yeux, me conte éloquemment la triste et charmante rivière qui fut là, la couleur de son purin et de ses cuves et les physionomies guetteuses, sournoises, des gens que l'on y voyait, tripotant des peaux ou poussant des charrettes le long de cabanes usées, défoncées et crevées par d'implacables destins.

Gustave Coquiot.

Gustave Coquiot est un écrivain et critique d'art français né à Puits (Côte-d'Or)

le 24 septembre 1865 et mort à Paris le 6 juin 1926. On lui doit un ouvrage "La vrai J. K. Huysmans"

consacré à l'auteur de "La Bièvre" et paru en 1912. Il fut également secrétaire d'Auguste Rodin.

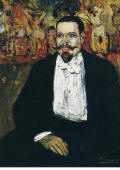

Le portait ci-contre a été exécuté par Picasso (NdE)

Dans le présent article, G. Coquiot

ne fait pas preuve d'originalité puisqu'il se sert largement d'un de ses précédents textes paru

en 1900 dans Gil-Blas.

A lire également de Gustave Coquiot

C'est le 14 juillet 1863 que le premier coup de pioche, — car les premières dizaines de mètres ont été creusés à la pioche par des puisatiers et non par un forage — du puits artésien de la Butte-aux-Cailles a été donné.

C'est le 14 juillet 1863 que le premier coup de pioche, — car les premières dizaines de mètres ont été creusés à la pioche par des puisatiers et non par un forage — du puits artésien de la Butte-aux-Cailles a été donné.