La disparition de la Bièvre

Le Petit-Journal — 23 février 1894

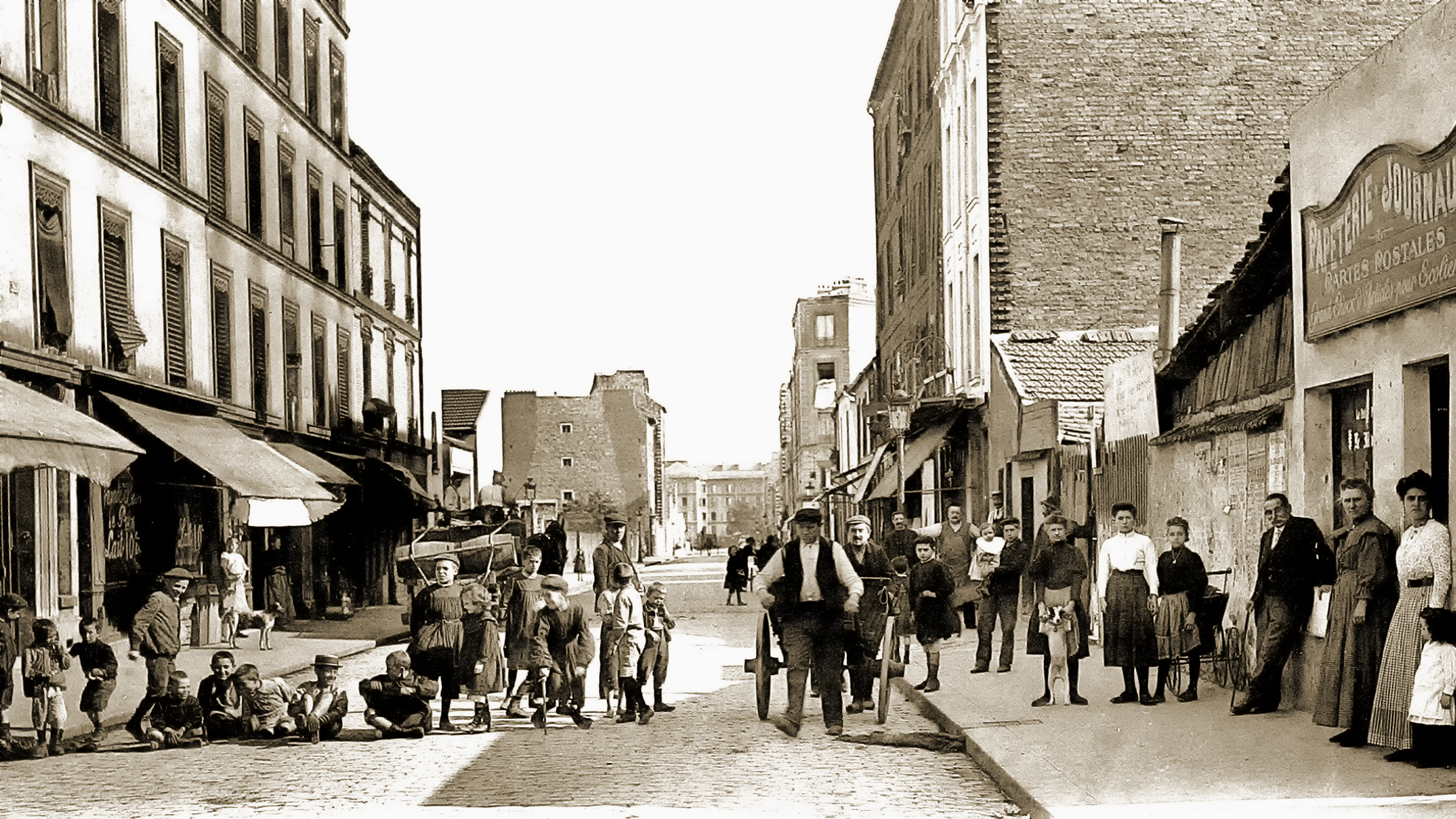

Les Parisiens qui ignorent la Bièvre et le coin pittoresque où elle coule feront bien de se hâter. Parmi les grands travaux qui doivent être prochainement exécutés dans Paris, figure la canalisation de nouveaux tronçons de cette rivière déjà voûtée sur la plus grande partie de son parcours. Elle sera couverte, à l'angle de la rue de Valence et de l'avenue des Gobelins, sur l'espace qui s'étend du boulevard d'Italie à la rue de Tolbiac et entre la rue Croulebarbe et la ruelle des Gobelins.

Les grands travaux de viabilité ont successivement nécessité la canalisation de ce ruisseau noirâtre, qui, entre le boulevard d'Italie et la rue de Tolbiac, coule péniblement dans un terrain vague et pelé, répandant par les soirs de chaleur, une abominable haleine dont souffrent les habitants des quartiers Croulebarbe et des Gobelins.

Pourtant, depuis dix ans, la rivière condamnée n'a été l'objet d'aucune plainte ; les dernières remontent à 1878, et on est obligé de constater que les ouvriers tanneurs qui travaillent sur ses bords se portent bien. Ce qui n'empêche que l'achèvement de sa canalisation est ardemment souhaité.

Il n'y aura bientôt plus d'objections sérieuses à la réalisation de ces vœux ; le nombre des usines et ateliers qui exploitent son cours a progressivement diminué, à ce point que, depuis 1884, les propriétaires riverains ne participent plus aux frais de son entretien.

Aussi, le jour où tous les intérêts qu'elle dessert auront disparu, la Bièvre sera rendue complètement souterraine ; en ce moment elle ne va plus, comme primitivement, jusqu'en amont du pont d'Austerlitz, ainsi que beaucoup de personnes le croient encore ; son eau corrompue tombe rue Geoffroy-Saint- Hilaire, dans l’égout collecteur de la rive gauche. Bientôt, irrévocablement condamnée, la Bièvre sera enterrée au fond de sa vallée nivelée.