Victor Hugo à Gentilly en 1822

Journal des débats politiques et littéraires — 20 mai 1906

Le chemin de fer de Ceinture, presque constamment en tranchée ou souterrains sur la rive gauche de la Seine, offre cependant une agréable éclaircie. C'est lorsqu'il franchit la vallée de la Bièvre. À gauche, du côté de Paris, s'aperçoivent au loin les principaux monuments de la région Sud : l'Observatoire, le Val-de-Grâce, le Panthéon, et plus près, le pittoresque fouillis de la Butte-aux-Cailles et sa jeune église Sainte-Anne ; de l'autre côté, sur la hauteur, la sombre architecture du château de Bicêtre dominant la vallée que l'on devine derrière les fortifications, au niveau desquelles apparaît seulement le coq d'un clocher, qui est le clocher de Gentilly.

Le très ancien bourg qui porte ce nom, est groupé au pied de ce clocher dans une sorte de ravin où l'on accède par des pentes roides que seuls peuvent attaquer les tramways électriques. Quant aux voitures ordinaires, elles préfèrent allonger leur parcours et contourner la colline par la route de Fontainebleau et celle d'Arcueil qui, sous le nom de rue Frileuse, est la voie du pays. Le territoire de Gentilly était bien plus vaste autrefois ; mais Paris lui a pris, en 1860, les quartiers de la Glacière et de la Maison-Blanche ; puis, en 1897, le Kremlin-Bicêtre a été émancipé en commune, gardant pour lui toute la rive droite de la Bièvre.

La population appartient presque exclusivement à la classe laborieuse : artisans de toutes professions occupés à Paris et blanchisseurs, car cette industrie ne craint pas d'utiliser la Bièvre, malgré les impuretés qu'elle apporte déjà d'Antony et d'Arcueil, si bien qu'au sortir de Gentilly elle n'est plus bonne qu'à faire un égout. Les rues sont quelconques ; les édifices publics, — sauf l'église qui, datant en partie du quinzième siècle, a du caractère, — témoignent de la banalité ordinaire aux constructions administratives ; une grande plaine, pelée, lépreuse où s'accrochent quelques masures, monte jusqu'aux talus de Bicêtre, laissant un espace désolé entre les deux agglomérations.

Quel changement en deux cents ans ! Sous Louis XIV, pour ne pas remonter plus haut, Gentilly avait la réputation d'être un des plus séduisants villages des environs de Paris. La seigneurie appartenait à la trop célèbre Mme de Beauvais ; tout autour de son château, s'étendant de la mairie actuelle jusqu'au sommet de la côte, s'élevaient des propriétés vastes et pleines d'ombrages. Naudé, bibliothécaire de Mazarin, l'élégant Benserade y eurent leurs maisons de campagne ; le collège Louis-le-Grand et plus tard Sainte-Barbe, leurs maisons des champs ; le graveur Cochin passait là tous ses étés. Les chroniqueurs, les historiens des environs de Paris décrivent tous le charme du lieu, et sans se mettre en frais d'érudition, les étymologistes déclaraient que Gentilly devait son nom à la gentillesse du site.

La Révolution, les invasions de la fin du premier Empire troublèrent à peine cette paix champêtre. En 1821, l'abbé Detruissart, curé de Gentilly, poète et prosateur, publia sous le titre : Promenades au centre du grand Gentilly, un curieux petit volume où il célèbre la beauté de sa paroisse : tous les dimanches, dit-il, les bords de la Bièvre et la prairie voisine « sont le plus souvent couverts de jeunes époux qui, assis sur le gazon, participent aux jeux folâtres auxquels se livrent leurs enfants ». Et au temps des gelées, une « ardente jeunesse » vient s'ébattre sur les étangs de la Glacière et parcourt, « un fer étroit sous les pieds, de longs espaces avec la rapidité de l'éclair ou en dessinant avec grâce des figures extrêmement difficiles à exécuter ». Il y est question aussi des Naïades, et « d'un groupe de vieux enfants de la terre, qui, pendant le printemps, forment par leur réunion un bouquet admirable... On les nomme marronniers des Indes ».

Au printemps de l'année 1822, la famille Foucher loua pour les deux mois d'avril et de mai un logement à Gentilly. Avait-elle été séduite par l'emphatique description du bon curé, nous l'ignorons ? on sait seulement qu'elle avait coutume chaque année, de faire une villégiature d'été aux environs de Paris. Cette année-là un grand événement venait de se produire dans la famille : Victor Hugo avait enfin été agréé comme fiancé de Mlle Adèle et autorisé à lui faire sa cour, à la condition expresse de ne jamais rester seul avec elle — clause rigoureuse qui fut sans doute observée ; du moins les Lettres à la fiancée prouvent que la correspondance n'avait pas été interdite, et grâce à elle les jeunes gens purent échanger les plus tendres propos d'amour. De ces lettres, la plupart furent écrites ou reçues à Gentilly mais ce n'est pas elles qu'il faut interroger pour avoir quelque indication sur ce fortuné séjour ; le jeune poète était trop ardemment épris du tableau pour parler du cadre ; à vingt ans, il n'est rien que d'aimer ; c'est plus tard que l'on se plait à redire, après Boileau :

Voici les lieux charmants où mon âme ravie…

Tous les renseignements désirables sur la maison de campagne de Gentilly, on les trouve dans le Victor Hugo raconté par un témoin de sa vie et ici, peu importe que le livre soit d'elle ou de lui tous deux, dans l'espèce, ont même qualité, même autorité.

« Victor, pendant que son livre paraissait (les Odes), était à Gentilly, où Mme Foucher avait loué, cette année-là. Il avait obtenu de passer l'été près de sa fiancée. Mme Foucher occupait un étage d'un ancien presbytère où il n'avait pas trouvé de chambre libre, mais la maison rebâtie et toute moderne avait laissé debout une vieille tourelle de l'ancienne construction où il y avait une chambre, vrai nid d'oiseau ou de poète. Quatre fenêtres, percées aux quatre points cardinaux, recevaient le soleil à toute heure. »

Les locataires avaient un vaste terrain bordé à droite et à gauche de deux avenues de peupliers d'une hauteur et d'une épaisseur remarquables. Une partie de ce terrain, livrée à la culture, avait l'aspect joyeux de la pleine campagne ; le reste était en fleurs. Une des plantations de peupliers était longée par la Bièvre qui séparait l'ancien presbytère de l'église. De l'autre, on voyait la vallée, gaie et verte... »

Puis, ce sont des détails sur la vieille propriétaire, sur les fous de Bicêtre qui venaient arroser et sarcler le jardin, sur les projets d'avenir des deux fiancés, sur la mauvaise plaisanterie que fit un jour Victor en apportant à Mlle Foucher un papier qui paraissait contenir une fleur et d'où s'échappa une chauve-souris ; il est vrai que le papier portait aussi la pièce de vers assez sombre et sinistre, conçue dans le silence de la tourelle et intitulée la Chauve-Souris, que le poète a recueillie avec sa date (avril .1822) au cinquième livre des Odes.

Un souvenir plus gai est celui de la visite que recevaient de temps en temps les hôtes de Gentilly : un camarade de collège du jeune Foucher, âgé de douze ans ; ce camarade était un « gentil garçon à la taille déliée, aux cheveux d'un blond de lin, au regard ferme et clair, aux narines dilatées, aux lèvres vermillonnées et béantes. Sa figure colorée, ovale et un peu chevaline, était bizarre en ce qu'elle avait, en place de sourcils, un cercle sanguin. Il se nommait Alfred de Musset. Il égaya une après-dîner d'une bouffonnerie dans laquelle il imitait un ivrogne avec une facilité et une vérité extraordinaires. » Si bien qu'à ce souvenir gai le cœur se serre...

Au commencement de juin, la famille Foucher laissa la place à d'autres locataires et c'est à Paris que les fiancés se marièrent. Hugo n'oublia pas Gentilly et Bicêtre : dans le Dernier jour d'un Condamné et dans les Misérables, il a décrit le sinistre cortège des galériens partant de Bicêtre enchaînés deux à deux ; dans les Misérables encore, il a fait un tableau charmant des bords de la Bièvre, au champ de l'Alouette. Lui qui jusqu'à son dernier jour fut un infatigable promeneur, peut-être revint-il un jour de sa vieillesse, à Gentilly de l'année 1822, l'année la plus radieuse de jeunesse ; il dut y trouver bien du changement !

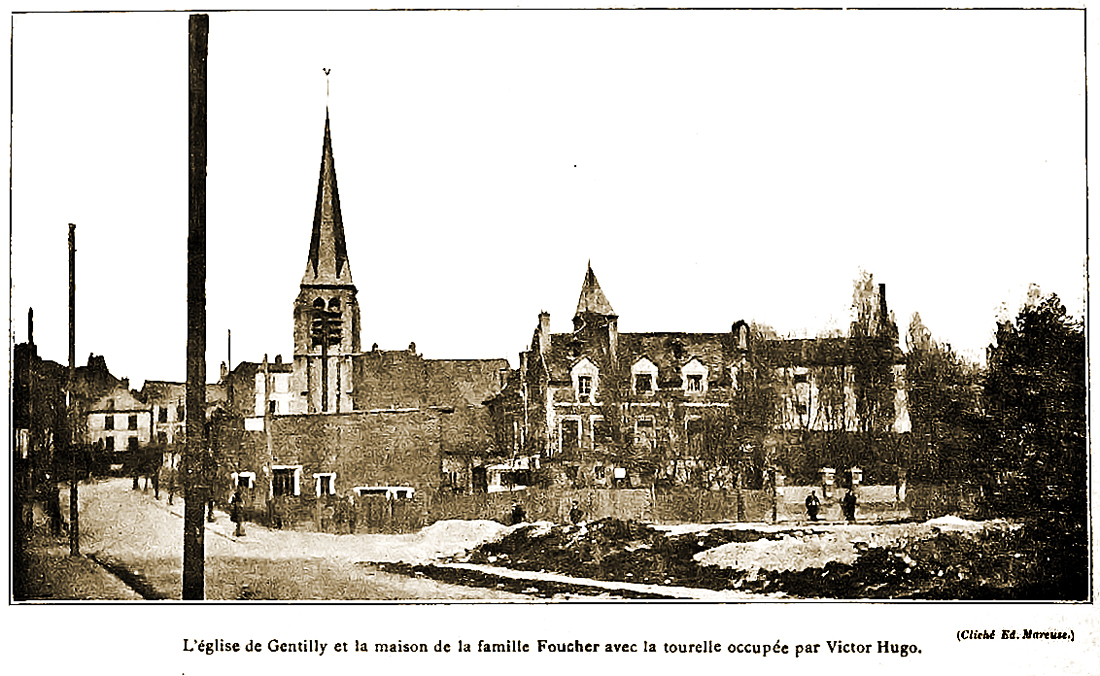

La maison existe toujours, cependant, et nous n'avons pas eu de peine à la découvrir, grâce à la tourelle qui est restée debout aussi, mais que l'on a casquée de zinc, alors qu'elle était recouverte d'ardoises ; elle a quatre-vingt-quatre années de plus et les supporte gaillardement. Pour bien la voir, il faut pénétrer derrière l'église, dans une impasse qui donne accès à la cour de l'immeuble, dont le rez-de-chaussée est occupé aujourd'hui par l'industrie ; à gauche de la tour, s'offre la façade principale de la maison, dont l'aspect n'a pas dû beaucoup changer non plus : une bonne habitation bourgeoise du temps de Louis XV. L'autre façade ouvre sur l'avenue Raspail, de l'autre côté de la Bièvre et au sud de l'église ; elle a conservé son perron de pierre à deux rampes, d'un fort joli ouvrage, et est précédée d'un jardin bien restreint au regard de ce qu'il était jadis. Deux ou trois peupliers seulement ont résisté au temps et à la cognée ; quant à la prairie, verte et gaie, qui montait jusqu'à Bicêtre, c'est maintenant une plaine affreusement dénudée.

Le séjour de Victor Hugo à Gentilly était à peu près ignoré ; une rue porte son nom depuis peu, mais simplement parce qu'il faut une rue Victor-Hugo dans chaque localité qui compte plus de deux ou trois rues. La commune a appris avec enthousiasme qu'elle avait donné asile à un poète autrement grand que Benserade à qui elle voulait édifier un monument. À tout le moins, une inscription commémorative s'impose sur la maison où le maître connut des jours si heureux ; déjà le Comité des inscriptions parisiennes en a accepté le vœu ; il le réalisera, nous l'espérons, cette année même.

Fernand Bournon.

A lire également

La maison des fiançailles était là... - Lucien Descaves (1927)

De Fernand Bournon : La place Paul Verlaine (1905)

Sur les communes limitrophes du XIIIe

Gentilly

- Promenade au centre du Grand-Gentilly, près de Paris par l'abbé Thomas Dutruissard (1820)

- Victor Hugo à Gentilly en 1822

- La maison de Victor Hugo à Gentilly (Georges Montorgueil, 1926)

- La maison des fiançailles était là... (Lucien Descaves, 1927)