Le Décor de la vie

Bicêtre

Le Temps — 12 février 1936

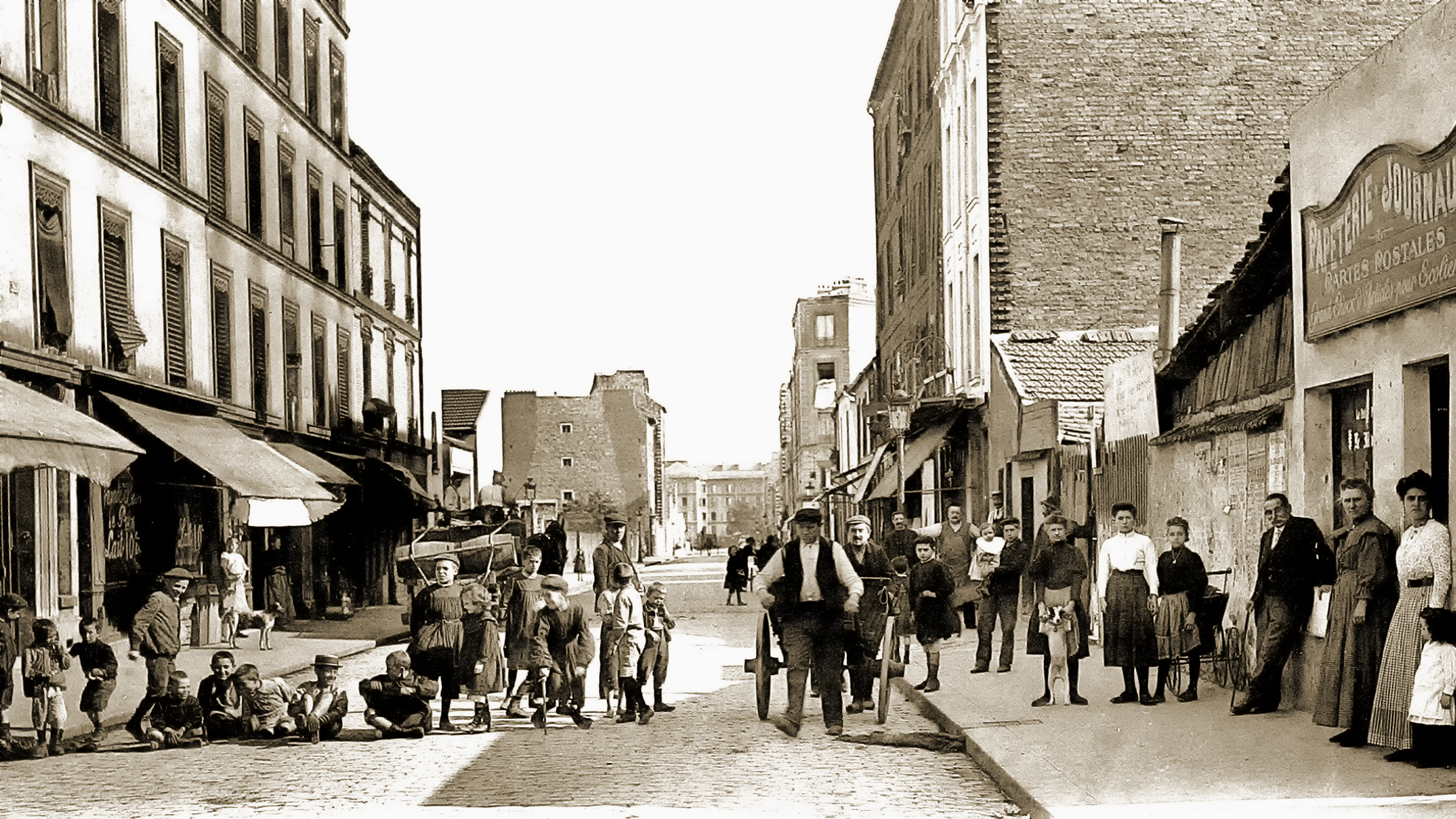

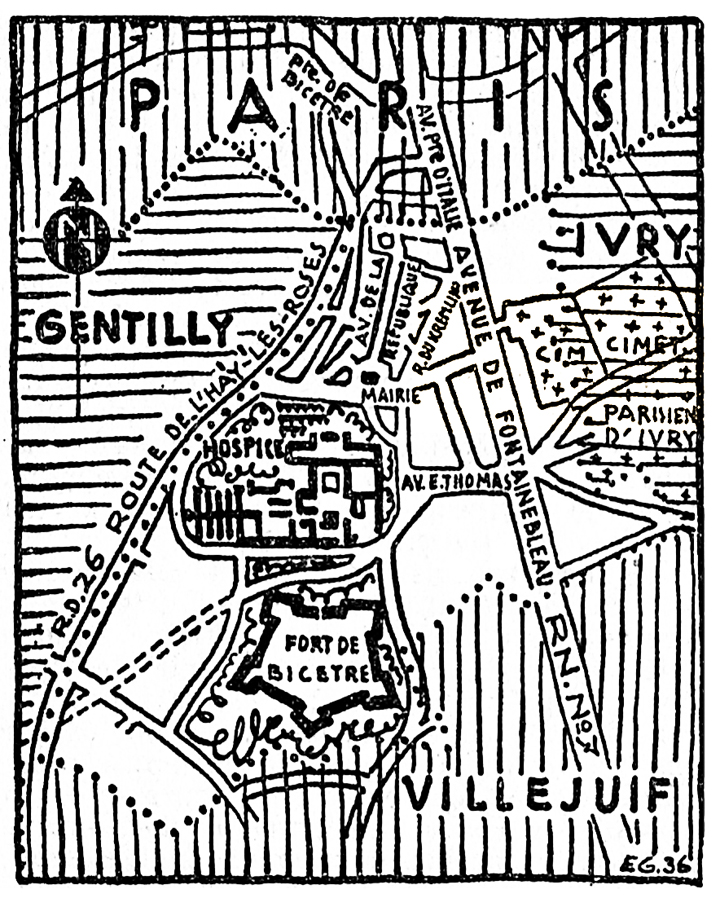

Sortez de Paris par la porte d'Italie. Suivez quelque temps la route de Fontainebleau. À main droite, une avenue plantée d'arbres, l'avenue Eugène-Thomas s'en détache. Ce nom évoque celui d'un ancien maire de Kremlin-Bicêtre. Ce farouche anticlérical, ce pur entre les purs, rendit célèbre, vers 1897, la commune qu'il administrait en promulguant deux arrêtés l'un interdisait les processions sur la voie publique ; l'autre, les chants, les instruments de musique et insignes religieux en usage pour les convois funèbres ; sur de territoire communal, le clergé ne pouvait accompagner un convoi de ce genre, soit à l'église, soit au cimetière, qu'en voiture fermée. Trois ans plus tard, en 1900, nouvel arrêté, qui interdisait le port de la soutane, « considérant que si le costume spécial dont s'affublent les religieux peut favoriser leur autorité sur une certaine partie de la société, il les rend ridicules aux yeux de tous les hommes raisonnables etc. ». Effervescence, annulation de l'arrêté, nouvel arrêté. Tout, cela fit grand bruit à l'époque, puis on pensa à autre chose. Le nom demeure, symbolisant une conception politique dont les résultats se lisent assez clairement à l'anarchie crapuleuse de la banlieue.

L'hospice de Bicêtre présente à la perspective de l'avenue Eugène-Thomas le motif majestueux, grandiose de son portail louis-quatorzième. Tout l'effet se concentre sur l'écusson royal qui orne le tympan et porte ces simples mots « Hospice de Bicêtre » ; de part et d'autre se développent de larges volutes. Le vide de la porte paraît plus haut et plus vaste encore à côté des murailles pleines qui la flanquent et la calent. Elle s'ouvre sur de vastes cours rectangulaires, bordées de bâtiments réguliers qui ont bien le caractère de l'architecture hospitalière du dix-septième siècle, non sans analogie avec l'architecture militaire d'alors et rappelant par le système de leurs étages percés de fenêtres l'hôpital Saint-Louis, la Pitié, la Salpêtrière.

La chapelle qui gardait le souvenir de saint Vincent de Paul a été démolie un peu avant 1927, date de la visite faite à l'hospice par la commission du Vieux-Paris. Il parait qu'elle dépérissait de vieillesse abandonnée. C'est le cas de ce décor non sans grandeur, mais si triste, si poignant de la souffrance humaine. On a remplacé la chapelle par une salle de spectacle d'une médiocrité sans pareille, comme tout ce que notre temps a ajouté ici aux édifices du passé. Comment prétendre distraire les demi-vivants qui se pressent ici de leur misère ? Les propos qu'on entend à chaque pas, les êtres humains que l'on croise, l'uniforme bleu des vieillards, une femme qui passe courbée sur un bâton, des aveugles tâtant le pavé de leur canne blanche, des béquilles, des fronts bandés, des bras en écharpe, quelque phrase démente, s'inscrivent dans la régularité de ces bâtiments et des arbres taillés à la française. Une bise aigre, en ce jour de février, souffle sur le plateau dressé entre la Bièvre et la Seine.

A lire également

Bicêtre, sépulcre des vivants

Bicêtre vu par Élie Richard dans La Tournée (Paris-Soir, 1930)

Les bâtisses démesurément développées en longueur, mais trouées par des portiques dans la sens de l'axe principal, datent en partie du dix-septième siècle, en partie du dix-huitième, en partie de 1858 ; les unes et les autres relèvent à peu près du même style et se coiffent de grands toits. On montre encore une porte ancienne timbrée à la date de 1668 ; bien que murée et hors de service, elle donne, grâce à ses chasse-roues épaufrés, une sensation plus vivante que les immenses et pompeux bâtiments qui l'avoisinent. On montre aussi le puits creusé à 56 mètres de profondeur sur les plans de Boffrand, Il fut d'abord actionné par des chevaux, puis par des hommes, jusqu'en 1858. 72 prisonniers, pris parmi les plus robustes, manœuvraient ce puits moyennant un léger supplément de nourriture.

Le lieu n'eut jamais bonne réputation. Un certain Pierre le Queux, autrement dit le cuisinier, y possédait, au milieu du treizième siècle, une grange pour abriter ses récoltes d'où le nom de Grange-aux-Queux. La rue Gît-le-Cœur, à Paris, a une origine analogue et s'appelait primitivement Gît-le-Queux. Saint Louis s'en rendit acquéreur et y installa le couvent des Chartreux. Ceux-ci s'étant établis près du jardin du Luxembourg, vendirent la Grange-aux-Queux à l'ambassadeur du roi d'Angleterre à la cour de France, Jean de Pontis, évoque de Winchester, dont la prononciation populaire a-fait Binchestre, puis Bicêtre, par une corruption fréquente du V en B.

Philippe le Bel déposséda l'évêque de Winchester de son bien pour le donner à son chambellan, Jean de Milly, puis le lui rendit plus tard. Le logis, l’ostel, appartint ensuite aux comtes de Savoie, qui le cédèrent à Philippe d'Orléans, fils de Philippe VI, roi de France.

Les incursions anglaises le dévastèrent. Philippe d'Orléans étant mort sans héritier, Bicêtre revint à la couronne de France. Charles V y signa un traité d'alliance avec le roi de Castille. Jean, duc de Berry, prince artiste, et épris d'architecture, en fit un château de style militaire, avec une porte d'entrée flanquée de deux hautes tours. Les chroniqueurs s'accordent à dire, qu'à l'abri de ces murailles épaisses et percées de fenêtres étroites, le due avait collectionné les plus belles œuvres de la peinture, de la sculpture, de la mosaïque et de la verrerie. En 1411, la guerre civile anéantit tout cela, ne laissant debout que les gros murs. Aussi le duc de Berry les donna-t-il sans difficulté au chapitre de la cathédrale de Paris moyennant quelques prières.

Quand François Ier résolut de construire à la Charité un hôpital pour les pestiférés, il ordonna qu'on se servît des ruines de Bicêtre comme d'une carrière. Puis il changea d'avis et les ruines du château demeurèrent debout, formant une silhouette étrange qui a beaucoup impressionné les écrivains. On en trouve, le témoignage dans les vers fort, bien tournés d'un poète du dix-septième siècle, Auguste le Petit.

Revenons dans ce lieu champêtre

Qui nous rit en éloignement :

Votre

valet, sans compliment !

Auguste château de Bisscetre,

Les lutins et les

loups garous

Reviennent-ils toujours chez vous

Faire, la nuit, leurs

diableries ?

Et les sorciers, de suif graissés,

N'y traînent-ils plus les

voiries

Des pendus et des trépassés !

Ils n'ont garde, les pauvres diables

D'y revenir fourrer leur nez ;

Depuis que vous emprisonnez

Les caimands et

les misérables.

Depuis qu'on vous nomme hôpital,

Il n'en est point d'assez

brutal

Qui l'ait osé choisir pour giste.

O merveilleuse nouveauté !

Ce qu'on

n'a pu par l'eau bénite

On l'a fait par la pauvreté.

Henri IV avait en effet installé en 1597, rue de Lourcine, un asile pour les soldats blessés à la guerre. Louis XIII, voulant développer l'institution de son père, fit raser en 1632 les ruines de Bicêtre, afin de construire sur leur emplacement une maison vaste et grandiose. Une estampe qui représente le vieux logis sur le point de disparaître porte en légende ces beaux vers de Scudéry, qui signifient l'effroi inspiré par ce lieu :

Vieux château de Bissestre, objet épouvantable br>Où règnent les lutins, le

silence- et l'effroy,

Où les tristes hiboux, par un cri lamentable

Font

trembler l'âme du coupable,

Vous servez de matière à. la bonté du roy.

……………………………………

Grands bâtiments détruits, vous rendez témoignage

Que l'État le plus

ferme et bien mal assuré ;

Mais pour vaincre le temps qui vous a fait

outrage

Lintlaër dans un si bel ouvrage

Vous sera plus durer que vous n'avez

duré.

C'est, en vous relevant que ce monarque auguste

Signale, les effets de sa

tendre amitié :

Dans vous le soldat faible autant qu'il fut robuste

Connaistra que, son prince est juste

Et qu'il a vu, ses maux d'un regard de

pitié.

À peine un corps de bâtiment fut-il achevé que M. Vincent, ainsi appelait-on alors saint Vincent de Paul, obtint d'y installer les enfants trouvés. Mais le climat lui ayant paru trop vif il eut les ramener à Paris. On eut la même crainte pour les vieux soldats et Louis XIV conçut à leur intention l'hôtel des Invalides. En 1656, Bicêtre fut réuni aux domaines de l'Hôpital général, l'Assistance publique de cette époque. Elle acheva le monument que l'on a sous les yeux présentement.

Les pensionnaires, mendiants, fous, prisonniers n'y étaient pas très bien traités, si l'on en croit le récit du personnage qui a tant fait parler de lui, sous le nom de Latude. Le Moniteur du 12 décembre 1789 s'insurge contre la sévérité du régime. Les protestations humanitaires se traduisent par les démarches des hommes politiques. Bailly, maire de Paris, relâche les malheureux qui avaient été enfermés là par une, lettre de cachet. En 1792, une bande d'hommes armés envahit la maison, prétendant mettre en liberté les prisonniers ; mais, sans doute pour mieux les affranchir de la souffrance, ces soi-disant libérateurs, complètement ivres, tuent 172 d'entre ces captifs. En 1796, Bicêtre devient par surcroît le dépôt des galériens. Dans les cours se forme la chaîne qui rive deux à deux les misérables, avant de leur faire traverser la France. On y emprisonne les condamnés à mort qu'on exécute à la barrière Saint-Jacques, jusqu'au, jour où on les internera et les guillotinera à la Roquette.

Léandre Vaillat.

Sur les communes limitrophes du XIIIe

Gentilly

- Promenade au centre du Grand-Gentilly, près de Paris par l'abbé Thomas Dutruissard (1820)

- Victor Hugo à Gentilly en 1822

- La maison de Victor Hugo à Gentilly (Georges Montorgueil, 1926)

- La maison des fiançailles était là... (Lucien Descaves, 1927)