Le Décor de la vie

Ivry-sur-Seine

Le Temps — 4 décembre 1935

II

Ma plus grande ambition, en écrivant ces pages sur la banlieue parisienne, est de décider mon lecteur à s'y promener. Afin de lui faciliter sa tâche et de le guider dans l'imbroglio d'Ivry, je me permets de lui indiquer un itinéraire. Qu'il sorte de Paris par la rive droite — je dis bien, rive droite — et qu'il suive le quai de Bercy avec le recul du fleuve, il aura une vue d'ensemble sur le quartier industriel qui s'est établi entre le chemin de fer de Paris à Orléans et la Seine. Qu'après avoir franchi, celle-ci sur le pont de Conflans, il erre dans ce quartier : il y reconnaîtra tin semblant d'ordonnance qui indique chez les industriels une plus grande préoccupation du plan pour leurs affaires que pour l'habitation de leurs ouvriers. S'ils avaient transposé sur le plan humain l'ingéniosité et le modernisme dont ils ont fait preuve avec l'installation de leurs machines, la banlieue ne serait certes pas ce qu'elle est.

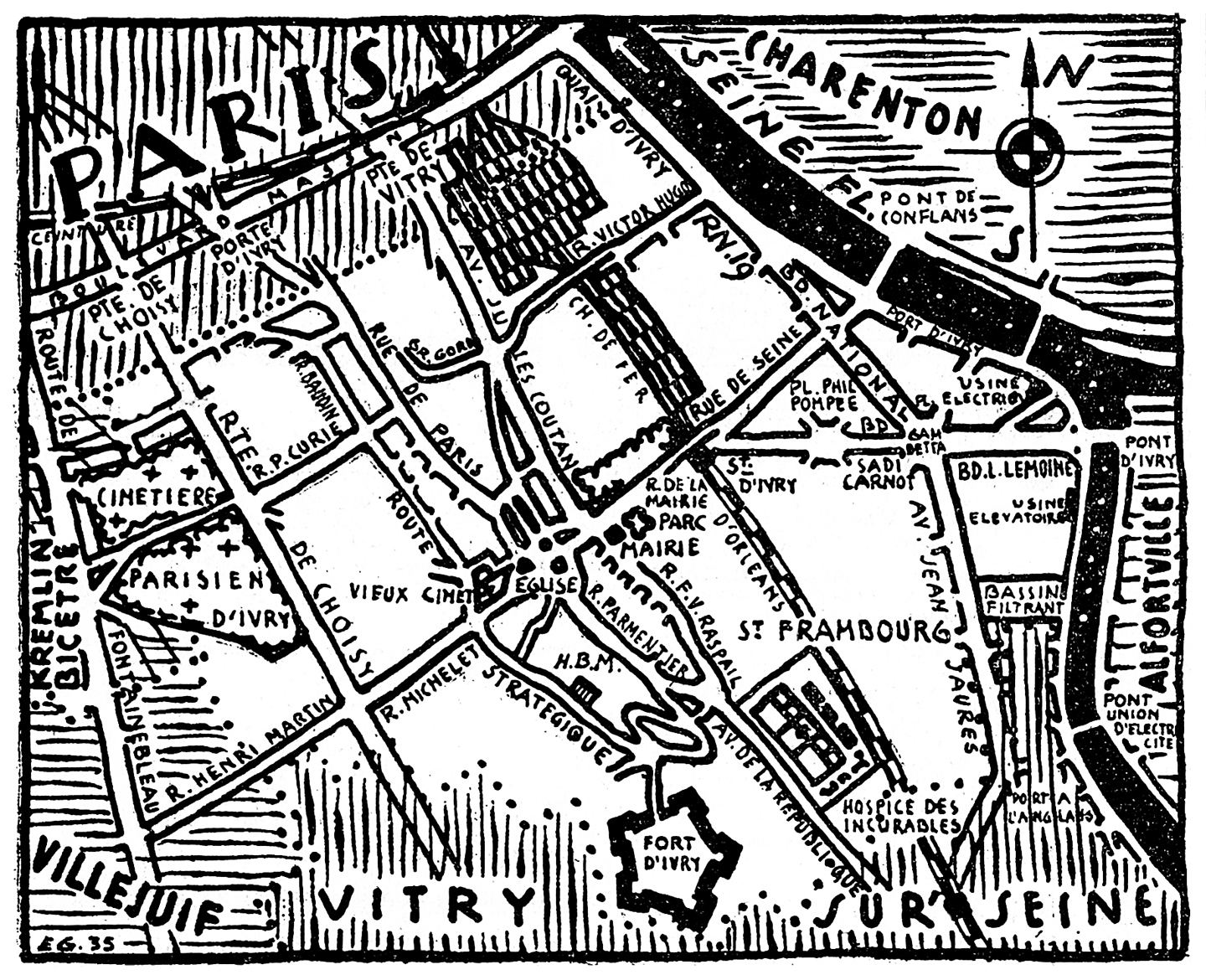

On discerne aisément sur le plan la route nationale numéro 19, de Paris à Bâle par la rive gauche pendant la traversée de la commune, elle prend le nom de quai d'Ivry, puis de boulevard National. À la place Léon-Gambetta, elle rejoint le boulevard Louis-Lemoine, qui aboutit au pont d'Ivry, franchit la Seine pour atteindre, à l'entrée de Maisons-Alfort, le carrefour de, la route nationale numéro 5, de Paris à Genève, et de la route nationale numéro 19, de Paris à Bâle par la rive droite.

Ce boulevard Louis-Lemoine n'est que le prolongement en ligne droite du boulevard Sadi-Carnot, qui vient de la station du chemin de fer d'Ivry et traverse la place Philibert-Pompée, maintenant aménagée en square. À la gare, il débouche sur la rue de Seine, en provenance du pont de Conflans. Rappelons que la construction du pont de Conflans, en 1892, est de beaucoup postérieure à celle du pont d'Ivry, qui date de 1829. Il suffit enfin de regarder la carte pour comprendre la signification du lieudit la Bosse-de-Marne, qui est précisément l'endroit où le pont d'Ivry a été jeté sur la Seine, un peu avant le confluent de la Marne, en un point où le fleuve décrit un coude prononcé pour descendre vers le nord-est.

L'avenue Jean-Jaurès prolonge vers le sud, au delà de la place Gambetta, l'axe que le boulevard National trace au nord, travers le quartier industriel. Elle longe les bassins filtrants d'eau de Seine, dont l'installation par la ville de Paris est un chef-d'œuvre du genre, mais plus agréable au nerf optique qu'au nerf olfactif.

Si l'on veut avoir quelque idée de la succession des courbes de niveau qui s'élèvent d'est en ouest, on suivra depuis le pont de Conflans la rue de Seine. Avec elle, on franchira la voie ferrée de Paris-Orléans, à la hauteur de la station. Presqu'aussitôt, on verra sur la droite un grand parc qui entoure de ses frondaisons une maison de santé. Il a été question d'y bâtir un de ces groupes d'habitation qui sont à bon marché pour les occupants plus que pour les contribuables. Mais l'échéance de ce projet semble heureusement reculée ; puisqu'il en est encore temps, nous demandons qu'on réserve l’espace libre à un parc attenant à celui de l'hôtel de ville : ce sera une manière d'aérer le quartier d'habitation et de le protéger contre les émanations de la zone industrielle. La défense, des espaces libres devrait être l'article fondamental, de la charte d'aménagement de la région parisienne.

Sur la gauche, en bordure de la rue, on ne peut pas ne pas remarquer, tant ils font l'effet de personnages anciens égarés parmi des hommes nouveaux, des bâtiments bas à un étage. Les fenêtres élancées du rez-de-chaussée contrastent avec les croisées moins hautes du premier étage, dont les sépare une doucine. Un beau portail marque l'entrée sur la rue ; la porte aux vantaux de bois s'orne de moulures, profondes et de sculptures taillées dans la masse ; une tête d'angelot, cravatée d'ailés courtes, agrafe le tympan de pierre que flanquent deux paires, de consoles paraissant soutenir une corniche.

Ces murailles vénérables, dans les traits desquelles se lit un reste de beauté juvénile, mais sur lesquelles nos contemporains ont cru bon de poser sans vergogne leur enseigne, c'est tout ce qu'il reste du château édifié au dix-septième siècle par Claude Bosc, où Louise Contât joua la comédie, où mourut la duchesse d'Orléans. Qu'on en fasse donc un musée, afin qu'un peu de ce passé continue à vivre parmi des vivants qui sont déjà presque des morts, puisqu'ils ne comprennent plus rien à rien.

Ce n'est pas l'hôtel de ville construit par Chancel, en 1895, dans le style Renaissance cher à la troisième République comme au Second Empire, qui me fera changer d'avis. On y conserve les plans cadastraux de 1812 et de 1849. Nous y retrouvons l'aspect de l'ancien village ; rien n'y laissait présager la vie moderne. C'est celle-ci que veulent exprimer les bas-reliefs de Camille Lefebvre. On remarque aussi dans le cabinet du maire des tableaux du dix-septième siècle dans la manière du Poussin ; ils proviennent probablement de l'ancien château qui, je l'ai déjà dit, fut occupé à partir de 1863 par l'école Pompée, puis par les services annexes de la mairie.

L'église, placée au cœur du village qui fut le noyau de la commune, au point où le terrain se redresse assez brusquement, propose le motif campagnard de sa tour carrée à la, perspective de la rue de la Mairie, qui fait suite à la rue de Seine. Allons-y en faisant l'école buissonnière, par le lacis des voies anciennes, la rue du Liégat, la rue-Voltaire, la rue de Paris, la rue Sainte-Geneviève. Çà et là subsiste encore une vieille charpente de bois, un portail louis-quatorzième. Leur modestie est bien le préambule qu'il faut aux escaliers qui conduisent à l'église. Écoutez un témoin d'avant la Révolution : « Elle est placée sur le penchant d'un coteau ; autour d'elle est une plate-forme d'allées au nord et en partie au levant. À son midi, sur un plan plus élevé, est son cimetière ; à son nord, est un grand escalier de quarante-six marches divise en cinq repos différents, par lesquels on monte à une de ses portes latérales; des deux côtés s'élèvent deux murs qui ferment des jardins particuliers. Au haut de l'église, à son cinquième repos, est un petit terrain en forme de triangle... La fabrique, maîtresse de ce terrain, l'a donné à son maître d'école ».

Le décor n'a presque pas changé par-dessus les murs, des arbres se penchent ; on gravit les marches usées par les pas, des générations successives. La variété des façades compose un charmant paysage urbain, dans un cadre de vieilles demeures. Le glaive de Saint-Paul et les clefs de Saint-Pierre, sculptés dans la masse du bois, ornent les portes du dix-septième siècle en signifiant les patrons de la paroisse. À l'intérieur, dont le chœur voûté en croisée d'ogive est justement signalé par les livres d'archéologie médiévale, on remarque les sculptures de la chaire et des boiseries offertes en 1750 par le marquis de Beringhen. Aux attributs symboliques s'adjoignent les blasons des seigneurs d'Ivry « d'or à trois chevrons de gueules » et celui de la famille de Béringhen « d'argent à trois pales de gueules, au chef d'azur chargé de deux quintes feuilles d'argent ». On reconnaît aussi le style d'apparat de l'époque au médaillon de saint Frambourg, dont la naïve légende se détaillait rue Saint-Jacques, à l'enseigne de l’Image-Saint-Hilaire.

Un monument aux morts meuble le cimetière ancien dont les terrasses s'élèvent derrière l'église. De palier en palier, par la rue Michelet, on gagne la route de Choisy-le-Roi, qui figure sur la carte des chasses. Elle longe, le cimetière parisien d'Ivry, planté d'arbres, pour aboutir à la porte de Choisy. Par le boulevard Masséna, qui fait partie du boulevard militaire, on revient à la porte dite de Vitry. De là on a vue sur le campanile à l'italienne d'une église, sur des écoles récemment construites dans le style horizontal cher à notre époque, enfin sur les bicoques de la zone, où les néo-romantiques du juste « milieu » ne manqueront pas de découvrir une manière de poétique.

Puis l'avenue Jules-Coûtant nous, ramené aux alentours de la mairie, après avoir, traversé le petit Ivry où quelques maisons basses, quelques bergeries du temps passé se distinguent de l'habitation si justement appelée collective, avec un sens du comique tout à fait involontaire. Par le raidillon qui grimpe derrière l'église, montons à la route stratégique, qui se dirige, vers le fort d'Ivry. Après avoir passé devant une brasserie, elle dessert un groupe d'immeubles en briques rouges, tout en hauteur, étroits, disposés parallèlement sur des terres de remblai apportées là par un entrepreneur que ne préoccupait certes pas l'esthétique du paysage. Que dire des services édilitaires qui, au mépris de toute logique, ont laissé s'édifier cet énorme entassement de six étages, en un point d'où l'on découvre, toute la campagne environnante et d'où, par conséquent, on est découvert par elle. La vue que l'on a d'ici est une des plus étendues qui soient aux environs de Paris. Au delà de la plaine industrielle du premier plan, elle embrasse le bois de Vincennes, les vallées de la Seine et de la Marne jusqu'aux coteaux de Champigny et de Bry. Son amplitude explique assez l'implantation, en ce lieu élevé, du fort d'Ivry, ainsi appelé non parce qu'il se trouve sur le territoire d'Ivry, mais parce qu'il le défend. Des rues, nouvellement percées, éclairées, mais non bâties, encadrent de leur tracé précis le polygone de son glacis et de ses talus verdoyants. Il faut en faire le tour pour avoir un aperçu intelligent des environs. Le terrain se relève à l'ouest jusqu'au plateau de Villejuif, dont le sépare un large palier, occupé par les forceries de lilas. À l'est, il s'abaisse vers la Seine et son hinterland industriel, qui déborde sur le territoire de Choisy-le-Roi.

La difficulté est d'assurer la liaison du nord au sud et surtout de l'est à l'ouest. On voudrait élargir la route nationale de Paris à Bâle par la rive droite, ainsi que la route qui la prolonge vers le sud en direction de Choisy-le-Roi, mais s'arrête à Vitry. Pareillement, on souhaiterait élargir la rue de Paris qui, partant de la porte d'Ivry, se dirige vers l'église et le vieux village, escortée par le tunnel du métropolitain en construction, l'un et l'autre devant être poursuivis jusqu'au fort et jusqu'au centre de Vitry. La route stratégique, qui double la précédente, serait prolongée d'une part jusqu'à la porte d'Ivry et, d'autre part, contournerait le fort d'Ivry. D'est en ouest, on prévoit l'élargissement de la rue de Seine et de la rue de la Mairie, ainsi que leur raccordement au plateau de Villejuif par une voie en lacets contournant le cimetière parisien plus au sud.

Léandre Vaillat

Sur les communes limitrophes du XIIIe

Gentilly

- Promenade au centre du Grand-Gentilly, près de Paris par l'abbé Thomas Dutruissard (1820)

- Victor Hugo à Gentilly en 1822

- La maison de Victor Hugo à Gentilly (Georges Montorgueil, 1926)

- La maison des fiançailles était là... (Lucien Descaves, 1927)

La place Valhubert porte le nom du général Jean-Marie Mellon Roger, plus connu sous le nom de Jean-Marie Valhubert (également orthographié Walhubert) qui fut tué à la bataille d'Austerlitz. Celui-ci a sa statue à Avranches.

La place Valhubert porte le nom du général Jean-Marie Mellon Roger, plus connu sous le nom de Jean-Marie Valhubert (également orthographié Walhubert) qui fut tué à la bataille d'Austerlitz. Celui-ci a sa statue à Avranches.