Au Château-des Rentiers

Comment les « rodants » reviennent, à la vie régulière.

L’Intransigeant — 17 juin 1922

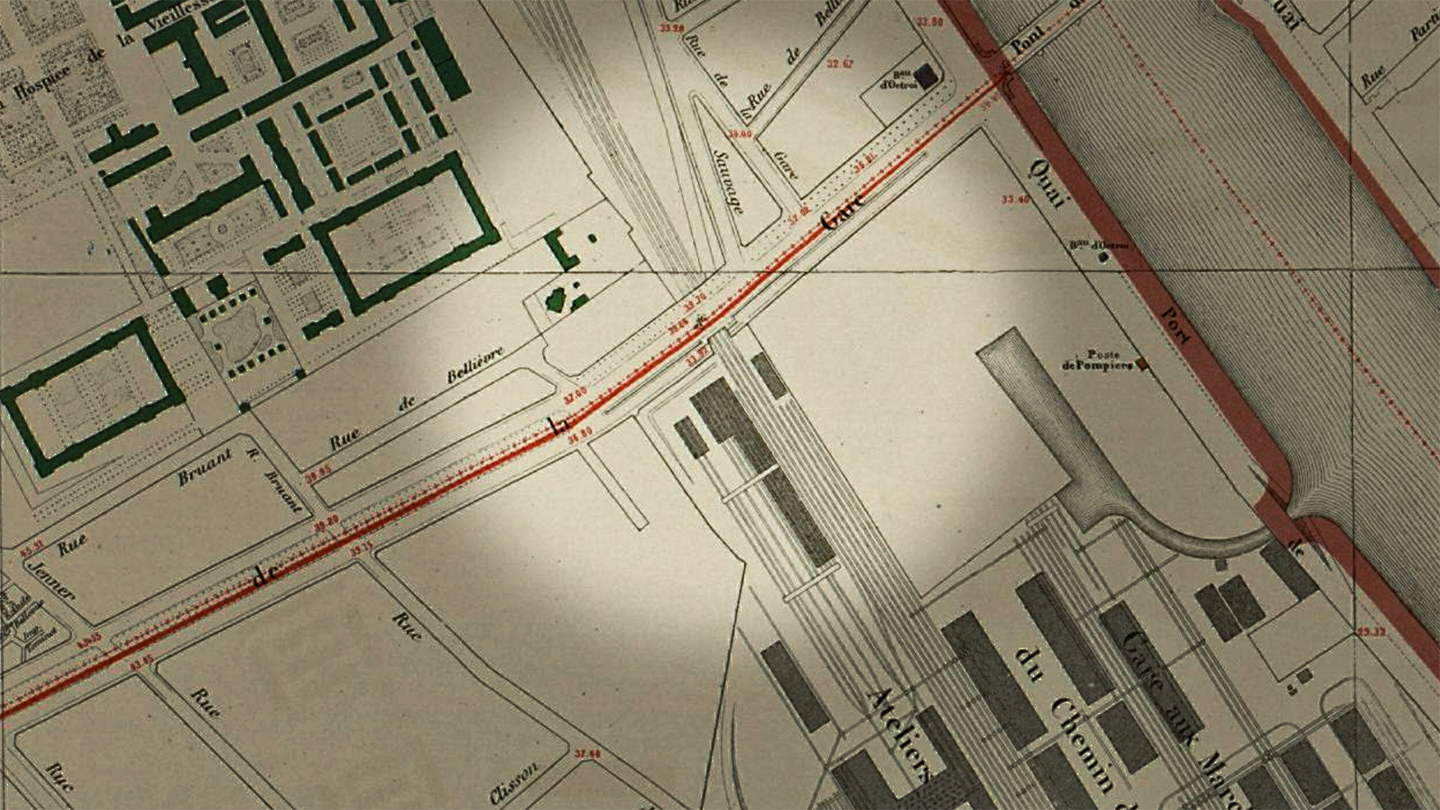

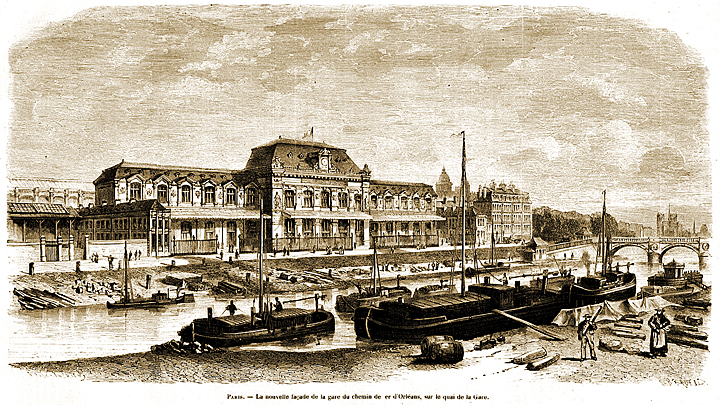

Cela, s’appelle le « Refuge Nicolas Flamel », mais l’établissement est beaucoup plus connu sous le nom du « Château des rentiers », parce que c’est dans la rue de ce nom que fonctionne l’une des deux organisations d’assistance par le travail fondées par la Ville de Paris.

Il est, dans notre société, un certain nombre d’épaves humaines qui semblent avoir pris comme devise le refrain d’un poème de Bruant : « T’es dans la rue, va, t’es chez toi. »

Seulement comme il est des jours où la rue n’est pas maternelle, lesdites épaves recherchent un abri plus confortable, et les asiles où l’on reste trois nuits leurs sont ouverts.

D’autres, enfin, de temps à autre, ont l’idée de travailler. Tout arrive, même, les pensées les plus saugrenues. Et c’est là que l’œuvre des refuges entre en action.

L’homme du pavé, appelé « le rodant » dans l’argot des asiles, qui s’aperçoit soudain que deux-mains doivent servir à autre chose qu’à tenir un verre et une bouteille, peut se présenter soit au « Château des rentiers », soit au refuge du quai de Valmy.

Immédiatement, on s’occupe de le désinfecter et de le vacciner. Évidemment, ce sont ces formalités qui écartent beaucoup de bonnes volontés, mais il faut y passer.

*

* *

J’ai assisté à la vaccination du « Château des rentiers ».

Il y a là une vingtaine. d’individus d’âge indistinct. Des hommes de trente à quarante ans, des vieillards, des jeunes gens même. Ils paraissent résignés au pire.

M. le docteur arrive, c’est un homme souriant et bon, à demi caché derrière une barbe blanche. On croirait qu’il entre dans une clinique mondaine.

— Bonjour, messieurs, dit-il.

Et les rodants, qui sont tous des spécialistes du métier et qui ont passé déjà, presque tous, par ses mains, répondent avec un ensemble respectueux :

— Bonjour, monsieur le docteur.

Il en est qui viennent de prison et qui essaient de se repentir, d’autres qui arrivent d’Afrique. Le-refuge reçoit tout le monde, pourvu que le candidat soit muni de papiers d’identité.

Le docteur s’est aperçu qu’un de « ces messieurs » fumait.

— Votre cigarette !

L’homme jette rapidement son mégot et s’excuse :

— Oh ! pardon, monsieur le 'docteur, j’avais oublié...

J’en aperçois un, assez jeune et robuste, qui baisse la tête et murmure, à intervalles réguliers, une phrase dont je ne perçois pas le sens.

— Que dites-vous donc, demande le docteur, que marmonnez-vous ?

L’homme, sans lever la tête, grogne un peu plus haut.

— Je ne veux pas me laisser charcuter !

Le docteur le regarde, surpris.

— Charcuter !... Mais je ne suis pas charcutier, vous prenez-vous pour un cochon ?

Le public éclate de rire. La cause du docteur est gagnée. L’homme tend son bras.

Que de tatouages : des cœurs, des figures géométriques, des fleurs naïves, des portraits avec légende.

— Ce n’est rien, me dit le docteur, j’en ai connu un qui portait sur son corps l’historique complet de l’affaire Dreyfus. Tous les personnages y figuraient, depuis les témoins jusqu’à un gardien de l’île du Diable.

L’art a vraiment parfois de curieuses manifestations.

*

* *

Les travailleurs, lorsque leurs vêtements ont été passé à l’étuve, sont dirigés vers les ateliers. On y fait un peu de tout : des lingots de bûchettes pour les établissements de la Ville de Paris, de la reliure, de la menuiserie (on répare les tables des écoles), de la serrurerie, de la désinfection, de la lingerie.

La « première » de l’atelier de lingerie est un petit vieillard qui semble assis sur ses jambes recroquevillées. C’est un exemple rare que l’on cite comme modèle. Il est entré là voilà une dizaine d’années et n’en est plus sorti. Le cas ne s’est pas renouvelé.

Les travailleurs peuvent, en effet, rester là autant qu’ils le désirent, mais ils sont vite en proie à la nostalgie du pavé. Un jour, ils demandent leur pécule et ayant calculé combien cela représente de demi-setiers, s’en vont pour revenir un jour.

Il y vient aussi des mutilés de guerre, mais ce sont d’anciens rodants qui le sont redevenus, ils n’invectivent pas contre la société et trouvent leur sort enviable puisqu’on plus de l’abri, ils ont une pension.

Un marchand de balais y amena même un jour son fils, âgé de douze ans.

Comme on lui faisait remarquer que ce n’était guère une position pour un jeune homme, il répliqua :

— Pourtant, il ne peut pas toujours couper des branches dans les forêts, il lui faut un métier à c’t’enfant.

Mais, depuis la guerre, les asiles et les refuges ont perdu de leur clientèle. Il y a 250 lits au « Château des rentiers » et tous ne sont pas occupés. Les vieux habitués sont maintenant dans les asiles définitifs de Nanterre où d’ailleurs, ou malades dans les hospices (car on ne soigne pas dans les refuges). Et beaucoup de jeunes ont acquis l’habitude du travail régulier et des repas plus confortables. La soupe de « M. Haps », le personnage de Max Maurey, semble insuffisante à certains.

BOISYVON

Sur l'asile Nicolas-Flamel

- Le 14 juillet des miséreux (1896)

- Le bon refuge (1901)

- L'assistance par le travail (1904)

- Au Château-des-Rentiers (Comment les « rodants » reviennent, à la vie régulière - 1922)

- Hôtel particulier rue du Château-des-Rentiers (1924)

- Ce sont les clochards qui assurent le chauffage des écoliers parisiens (1942)