Les sinistrés de la rue Charles-Bertheau attendent en vain un logement et des secours

Paris-Soir ― 17 novembre 1937

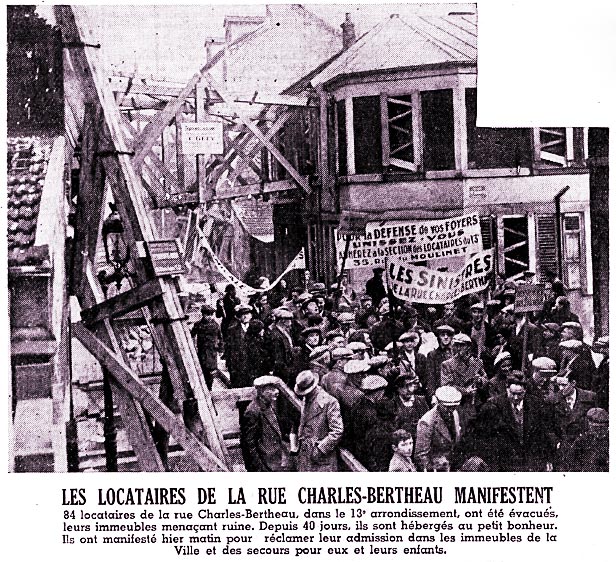

Les 84 sinistrés de la rue Charles-Bertheau ont manifesté pour obtenir de la ville de Paris des logements ou un secours suffisant.

Rappelons brièvement les faits. Il y a sept ou huit ans, des infiltrations dues aux égouts se produisaient, menaçant les immeubles et le sol de la « voie privée Charles-Bertheau ». On fit aussitôt des réparations, mais insuffisantes puisqu'il y a eu d'autres alertes.

Aucune vie ne fut sérieusement menacée, jusqu'au 7 novembre dernier, où des affaissements de terrains provoquèrent une panique générale. Des immeubles, subitement, se lézardèrent. Les habitants se réfugièrent avec leurs enfants dans des hôtels ou chez des amis.

Le lendemain, l'émotion s'apaisait un peu au vu des travaux qui furent aussitôt entrepris. Des madriers énormes barrant la rue se dressèrent entre les façades, soutenant les murs défaillants, bouchant portes et fenêtres. En même temps de profondes tranchées crevèrent le sol.

Il ne reste de la rue Charles-Bertheau qu'un étrange chaos d'étais et de poutres, à travers lequel court une mince piste de bois. Cette piste est la seule voie d'accès des locataires. La nuit cet apocalyptique paysage s'éclaire de trois lanternes rouges clignotantes.

Le drame d'une rue

Les 22 propriétaires des immeubles modestes, mais dont certains sont récents, se sont adressés à la ville de Paris, sollicitant des avances de fonds.

La réponse de l'Hôtel de Ville fut assez catégorique : « Vous aurez de l'argent à 5 % pour les réparations de la rue, mais rien pour les immeubles. » Le litige s'accentua, et depuis plus de cinq semaines rien n'a été fait.

Évidemment on s'est arrangé comme on a pu. Les uns à l'hôtel, les autres chez des parents ou des amis, les vieux à l'hôpital. Cependant cela ne peut durer. Les locataires sinistrés de la rue Charles-Bertheau sont de modestes travailleurs et, pour beaucoup, les conditions d'existence sont des plus dramatiques.

— L'hôtel, nous dit-on, coûte un minimum de 50 francs par semaines, et il est impossible d'y prendre les repas. Si bien que les frais de restaurant s'ajoutent à ceux de l'hôtel.

Certains cas sont particulièrement émouvants : tel celui de Mme Culoz qui, mariée depuis quatre ans, n'a pas droit à un secours parce que son mari est étranger, bien qu'il réside depuis plus de dix ans en France. D'autres cas de sinistrés qui ont des enfants et qui connaissent le chômage sont lamentables. Mais il y a pire. Des secours ont été refusé à une femme qui a des enfants, parce qu'elle habite depuis moins de deux ans dans la rue.

Des secours insuffisants

Des secours ont cependant été versés par l'Assistance publique : 9.000 francs en tout pour 84 personnes, plus les enfants. Et cela pour plus de cinq semaines ! Alors que la plupart de ceux qui vivent à l'hôtel ont dépensé hebdomadairement un minimum de 250 francs depuis le 7 octobre.

A l'Hôtel de Ville on fait observer que la loi ne prévoit aucun secours et que le placement des sinistrés dans de nouveaux logements est extrêmement difficile.

Quoi qu'il en soit, depuis le 7 octobre, 84 personnes vivent dans des conditions d'hygiène désastreuses.

Qui donnera le million qui assurerait aux habitants de la rue Charles-Bertheau la paix et la sécurité dans des immeubles convenables ?

H.-F. Pottecher.

A lire également

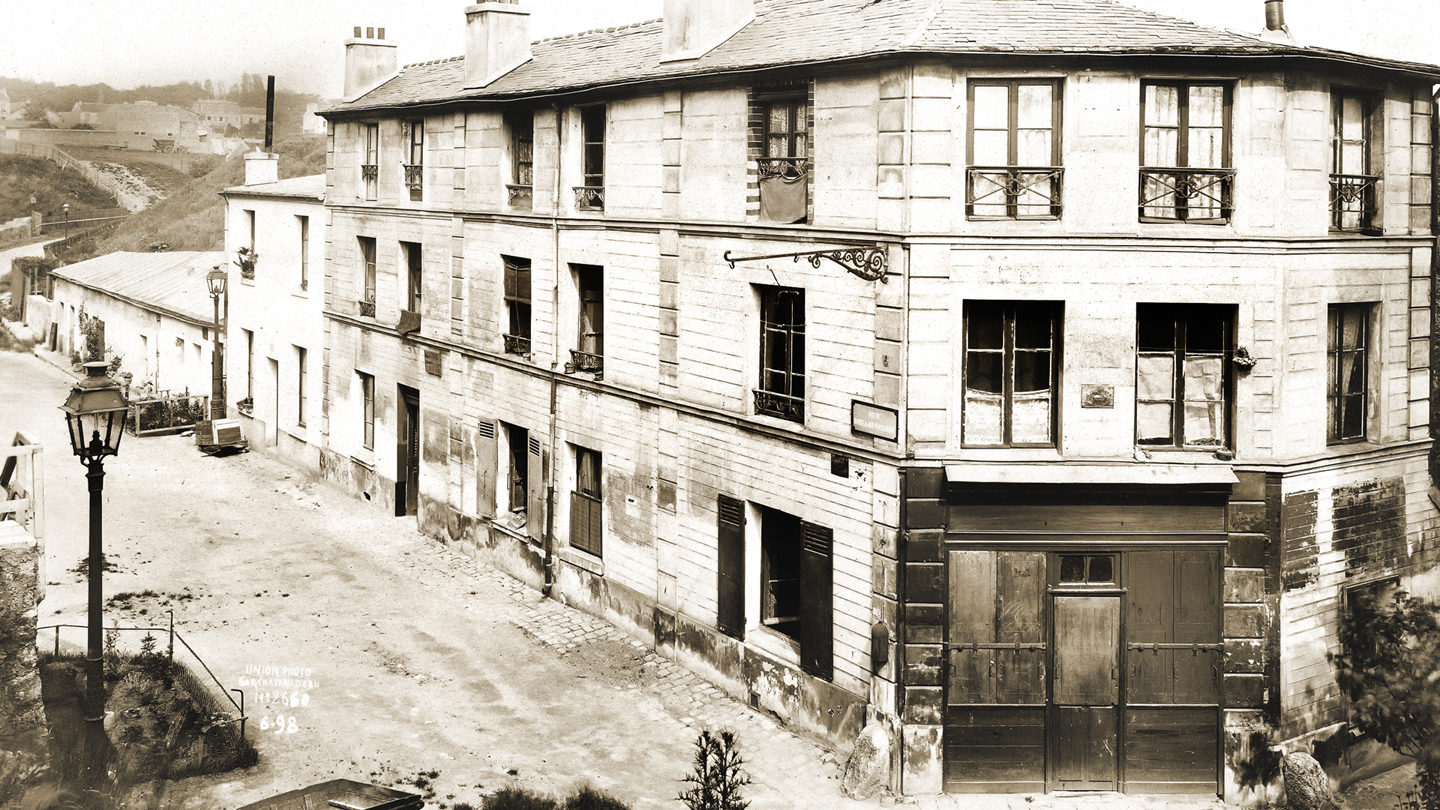

Rue Charles-Bertheau plusieurs immeubles menacent maintenant de s'effondrer (1929)