De septembre 1890 à mars 1891, l'éphémère quotidien socialiste L'Égalité publia, quasi

quotidiennement, sous la signature d'Auguste Lagarde († 1890), une série d'articles intitulée "Cabarets, bouges et assommoirs"

répartie en plusieurs groupes dont "Cabarets modernes ayant cessé d’exister

Cabarets, bouges et assommoirs

Cabarets existant

L’Assommoir des Deux-Moulins

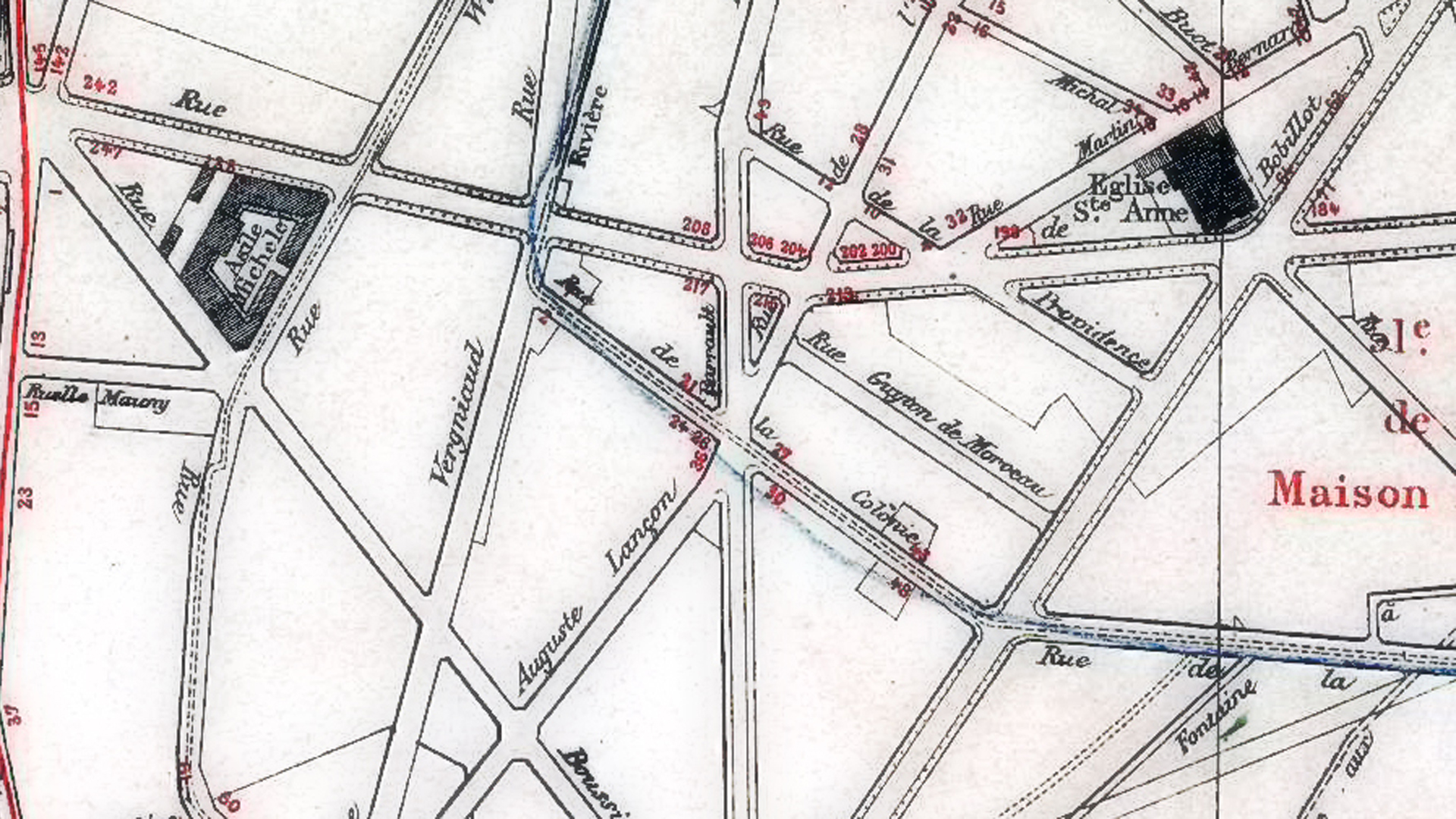

Cela commence mal ! Vérification faite, c'est au 145 qu'était situé l'établissement en question. Par ailleurs, il n'a encore été trouvé aucune autre référence à cette rue des Champs-fleuris qui apparait parfois comme rue des Deux-Moulins de la commune d'Ivry sur les plans antérieurs à 1860 et qui est, de ce fait, à ne pas confondre avec la rue des Deux-Moulins de Paris devenue la rue Jenner.

Il est situé dans le XIIIe arrondissement, au n° 165 du boulevard de la Gare, à l’angle de la rue Nationale, autrefois rue des Champs-Fleuris.

Cette dénomination des Deux-Moulins rappelle un bourg de ce nom qui, il n’y a pas plus de trente ans, faisait encore partie de la commune d’Ivry : sur le territoire de ce hameau s’élevaient au dix-septième siècle plusieurs moulins à vent, dont deux, voisins l’un de l’autre, avaient une grande renommée.

La Gare était un autre bourg contigu aux Deux-Moulins et dépendant aussi d’Ivry. Ces deux bourgs ont été englobés dans Paris, et il serait difficile aujourd’hui d’indiquer exactement quelles étaient leurs délimitations.

Dans son livre des Environs de Paris, qui ne date que de 1856, Adolphe Joanne dit : « La Gare, les Deux Moulins et Austerlitz sont depuis longtemps le refuge d'une foule d’établissement réputés insalubres. C’est la campagne du chiffonnier, de l’équarrisseur et du débardeur, non du débardeur de Gavarni et des bals masqués, mais du vrai débardeur de la Seine. Aussi les agglomérations de masures, de cabarets, d'usines, qui composent ces hameaux ont-elles un aspect singulièrement repoussant, qui, toutefois, ne manque pas de pittoresque. Leurs cuisines en plein vent aux senteurs graisseuses et nauséabondes ; leurs masures lézardées et vermoulues ; leurs rues fangeuses en hiver, poudreuses en été, et leur population étrangement mêlée, sont plus faites pour tenter le crayon d’un Collot que la curiosité d’un honnête citadin. »

Dans l'annuaire Firmin Didot et Bottin réunis pour 1890, Le Bois tordu, hôtel et vins, figure au 112 du boulevard de la Gare exploité par une personne dénommée Briot ; Puech, vins et hôtel Garibaldi, au 96 ; Faccini, hôtel Garibaldi au 98 ; au 145, Erhard, épiceries et salaisons ; au 147, Erhard (X.),vins et restaurant. Les autres établissements cités n'apparaissent pas en tant que tels.

Ce tableau est encore exact aujourd’hui, ou peu s’en faut. Le boulevard de la Gare, notamment, est parmi les grandes voies de circulation une des plus tristes et des plus misérables. Les établissements insalubres et les cuisines en plein vent ont disparu, mais les habitations ne valent guère mieux que les masures d’il y a trente ans. Que dis-je ? Presque partout ce sont les mêmes : des maisons basses, irrégulières, rachitiques, avec des boutiques aux portes étranglées, aux vitres crasseuses, qu’occupent des industriels de petite catégorie en harmonie avec les besoins de la population ; marchands de ferrailles, débitants de pommes de terre frites, raccommodeurs de souliers, loueurs de voitures à bras, étameurs, brocanteurs, fripiers, tripiers et crémiers. Quant aux cabarets, bars, cafés, brasseries, buvettes et caboulots de toutes sortes, ils n’ont fait que croître et enlaidir. On en rencontre à chaque pas. Voici le Bar du Petit-Noir, où tout est à deux sous ; le Bois tordu, qui mérite un article spécial ; le Rendez-vous des licheurs, les Hirondelles, la Trattoria italiana (auberge italienne) et Garibaldi, au n° 98, bouchon-garni, tenu par l’Italien Faccini. Sur la façade de ce cabaret s’étale, comme complément d’enseigne, un portrait d'enseigne un portrait à l’huile du célèbre général dû au pinceau de Battista, un artiste italien (tous Italien) très connu, paraît-il, à Nogent-sur-Marne. Aux côtés de Garibaldi se tient une femme aux traits épanouis, aux robustes appâts.

Est-ce la sœur, la fille ou l’épouse du grand Italien ? — Eh ! non ; c'est l’image de la République française. Une idée de Battista.

Garibaldi, la Trattoria et aussi la Cantina italiana, située du même côté, sont des cabarets tenus par des Italiens et exclusivement fréquentés par des Italiens ; ce qui prouve que les sujets du roi Humbert sont très nombreux dans ce quartier. Mentionnons encore, à cause de l’originalité de leurs enseignes : la Friture nationale, faisant concurrence à la Friture Bordelaise, le Concert de la Libre-Pensée, fermé depuis quelque temps qui occupait le local du fameux restaurant du High-life à trois sous la portion, et enfin l'Assommoir des-Deux-Moulins, connu dans tout le XIIIe arrondissement !

L'existence de tant d'établissements publics est toute naturelle dans un quartier ou les ateliers, les fabriques, les usines sont en grand nombre. Ainsi, pour citer un exempte, la raffinerie de sucre de M. Henri Say, dont les bâtiments sont en bordure du boulevard, occupe à elle seule deux mille ouvriers ! Une description de cet immense établissement offrirait des particularités curieuses, mais cela vraiment nous éloignerait trop de notre sujet.

On peut se figurer l'aspect que doit présenter le boulevard de la Gare aux heures des repas. C'est une véritable fourmilière humaine, se répandant tumultueusement dans toutes les boites où l’on mange. Les gargotes les plus dédaignées regorgent de monde. L’Assommoir des Deux-Moulins lui-même, quoiqu’on n'y serve pas à manger, profite largement de cette exubérance de consommateurs. Un établissement heureux entre tous, que ce cabaret des Moulins, et quel relief ! quelle couleur ! Ce n’est qu'aux abords de la place Maubert qu’on pourrait trouver quelque bouge à lui comparer, et encore !

Et il a été fondé en 1870 par les frères Erhard, qui bientôt après se séparèrent. Le fataliste La Fontaine a indiqué les causes de cette rupture :

Deux coqs vivaient en paix.

Une poule survint...

Vous savez le reste. C’est toujours la même histoire, parce que les passions de d’homme sont toujours les mêmes.

Donc, l’union des deux frères fut rompue à cause d'une femme. L'un garda l’Assommoir, l’autre ouvrit aussitôt vis-à-vis un établissement similaire ; celui-là au n° 165, celui-ci au n° 167. Ils ne sont séparés que par la rue Nationale, dont ils occupent les deux angles, Seulement, dans le premier on ne débite que des liquides, tandis que dans le second on sert à boire et à manger.

Depuis quelque temps, l’Assommoir des Deux Moulins a subi une véritable transformation. La grande salle, toute remplie de tables en bois et d’escabeaux boiteux, a été convertie en un magasin d’épicerie, et les buveurs ont été relégués dans une sorte d’étroit corridor qu’une trentaine de personnes suffisent à remplir. Cette salle pourtant avait fait le succède ce bouge.

Pendant la saison rigoureuse, elle était, dès avant le jour, chauffée par un énorme poêle, et les chiffonniers allant à la besogne, les ouvriers transis de froid, les malheureux sans logis qui vivaient passé la nuit sous les ponts, pouvaient s’approcher de ce foyer-omnibus et s’y dégourdir les membres sans être astreints à la moindre dépense. Ils pouvaient y rester une heure, deux heures même, sans qu’un garçon de salle allât lui dire : « Que faut-il vous servir. » C’était une sorte d’asile hospitalier du matin, unique dans Paris, et il contribua, autant que le bon marché des boissons, à la fortune de ce débit.

Un autre élément de réussite fut la goutte traditionnelle. La goutte des Deux Moulins ne coûtait que deux sous, et quelle goutte, ô mon Dieu ! une choppe d’eau-de-vie ! La quantité et le bon marché. Tous les jours, à l’aube naissante, été comme hiver, on se pressait devant le comptoir pour obtenir une ration de ce nectar suspect. Cette goutte des Deux-Moulins est connue dans tout le quartier. Aucun autre mastroquet n’a pu la dégoter.

Le poêle gratuit et humanitaire existe toujours seulement on n’a plus aujourd’hui qu’un tout petit poêle approprié à l’exiguïté du corridor, une sorte de choubersky in-32 ne brûlant que le jour de sorte qu’on a été obligé, à cause du manque de place d’être plus difficile pour les pauvres sans le sou. Maintenant pour se chauffer, il faut boire. Quant à la fameuse goutte, il nous a semblé quelle elle était moins abondante depuis l’installation du laboratoire municipal. Tout se gâte.

Les changements opérés aux Deux Moulins lui ont fait perdre une partie de son aspect pittoresque. L’épicerie a presque tué l’assommoir ; naguère encore il offrait des côtés saillants qu’on aurait vainement cherché ailleurs. Par ordre de la police, on fermait les portes a dix heures de soir pendant la semaine et à neuf heures et demie les dimanches et fêtes. C’était le seul cabaret de Paris qui fût soumis à une règle aussi sévère. Quand l’heure de la fermeture sonnait, tous les consommateurs sortaient ensemble, par troupes comme on sort d’un théâtre où le spectacle est fini, et presque toujours des ivrognes, incapables de marcher, allaient s’abattre sur les bancs du boulevard ou roulaient sur la chaussée. Des groupes de curieux stationnent généralement aux abords de l’Assommoir pour contempler cette dégradation de l’espèce humaine.

Les chiffonniers, très nombreux dans ce quartier à cause du voisinage de la cité des Kroumirs et de celle de Jeanne-d’Arc, fréquentent exclusivement ce bouge, ou peu s’en fut. Les boissons ne coûtent que dix centimes le verre. Bière ou vin, absinthe ou cognac, cidre ou eau-de-vie de marc, peu importe. Tout est tarifé au même prix comme dans les bazars. Nous avons dit qu’on n’y servait pas à manger, mais il n’est pas défendu d’en porter dans ses poches. Aussi les chiffonniers, mettant à profit la permission, y étalent des provisions de bouche incompréhensibles ; fragments de homards, têtes de lapins, gueuses de harengs, manches de gigots où adhérent encore des bribes de viande, débris de pieds de cochons, morceaux d’artichauts cuits, carcasses de volaille, trognons de choux, tripes froides, os de côtelettes, restes de sardines à l’huile, etc., le tout enveloppé dans du papier terreux trouvé dans la rue. Ces ramassis d’aliments disparates donnent même lieu à un petit commerce pour lequel il n’est payé aucune patente. Ils sont apportés par des mendiants privilégiés (toujours les privilèges) qui les reçoivent le matin aux portes de certaines maisons bourgeoises ; ils les rendent ensuite aux chiffonniers, à raison de deux et trois sous le tas, cela dépend de la composition du tas. De cette façon, tout le monde est satisfait. Le mendiant retire quelques centimes des détritus qu'on lui a donnés, et le chiffonnier réalise une notable économie, car un arlequin acheté au marché des Patriarches lui eût coûté plus cher.

Ces victuailles variées sont dévorées sans fourchettes ni plat ; on n’en fournit pas aux Deux-Moulins : on mange avec les doigts ; de vieux journaux remplacent les assiettes et, le repas fini, on fait tomber à terre, du revers de la main, les résidus du festin.

C’est aux Deux Moulins que l’Ogre, après sa suppression, se réfugia pour y continuer son trafic. Mais d’abord qu’était-ce que l’Ogre ? L’Ogre était le chiffonnier en gros qui achetait à bas prix, à la hotte, les marchandises ramassées par le philosophe du crochet. L’Ogre était la plaie du métier. Avec lui, le malheureux chiffonnier ne pouvait pas gagner au delà de deux francs cinquante par jour. C’était l’exploitation du travail par l’infâme capital, car l’Ogre était un capitaliste dans son genre. Un grand nombre de chiffonniers, pour se débarrasser de ce parasite, formèrent une association dont le siège directorial était avenue d’Italie. C’est là qu’on centralisait toutes les récoltes de la nuit. Le chef de ces docks du chiffonnage faisait à chacun des associés les avances dont il avait besoin pour attendre le jour de la vente qui avait lieu tous les samedis. Ce jour-là, on partageait, au prorata, le contenu de la caisse.

Mais de nombreux chiffonniers, soit par indolence, soit par ennui de tout changement, restèrent fidèles au vieil état de choses et continuèrent à subir le ruineux intermédiaire de l’Ogre. Ce dernier, chose assez singulière, fit même des affaires plus brillantes qu’avant sa déchéance, et voici pourquoi : Aux Diogènes de la lanterne opérant en dehors de l’association allaient se joindre très fréquemment des camarades indélicats qui, ayant reçu des avances du grand maître, comme ils l’appelaient, trouvaient plus fructueux de ne plus y retourner et d'avoir encore recours à l’Ogre. Ces transfuges étaient fortement rançonnés, ce qui augmentait d’autant le bénéfice de l'exploiteur. Un de ceux-là, comme nous venons de le dire, avait établi aux Deux Moulins le centre de ses opérations. C'est de là que tous les matins, vers dix heures, partait une charrette emportant au domicile de notre homme, rue du Château-des-Rentiers, les chiffons qu'il venait d'acheter. La grande salle, à ce moment-là, était bondée de monde, et les garçons de service avaient peine à circuler au milieu ces hottes adossées contre les tables, les unes encore pleines, les autres qu’on venait de vider dans la charrette de l’Ogre. Chaque marché se terminait invariablement par une tournée. Cette foire aux chiffons faisait couler tous les jours des torrents de liquides. C’était le beau temps de l’Assommoir, et on ne songeait guère alors à l'amoindrir au profit d’un comptoir d’épiceries. Il n’a pas fallu vingt ans pour amener ce changement. Si une autre transformation se produit dans un laps de temps à peu près semblable, au commencement du siècle prochain les Deux Moulins auront cessé d’exister, comme l’Assommoir. Ainsi soit-il.

Auguste Lagarde

Bals de Paris, bals de barrière, cabarets, bouges et assommoirs

De par sa position géographique, le 13e arrondissement était une terre propice au développement à son voisinnage des établissements vendant des produits soumis à l'octroi. La naissance du secteur des Deux-moulins tient là son origine. Marchands de vins, salles de bal et autres s'installèrent face à Paris avant de devenir parisiens en 1860. Après la sociologie propre au 13e arrondissement a fait le reste.

Promenade à tous les bals publics de Paris, barrières et guinguettes de cette capitale (1830)

Physiologie des barrières et des musiciens de Paris par E. Destouches (1842)

Paris qui danse par Louis Bloch et Sagari (1889).

Les articles de L'Égalité (1889-1891)

Durant sa courte existence, l'éphémère quotidien socialiste L'Égalité (958 numéros entre février 1889 et octobre 1891) s'intéressa à plusieurs reprises aux bals publics de Paris et aux débits de boissons. Il republia des séries d'articles (qui y reprenait, parfois avec moins de détails des textes parus en 1885 et 1886) sous les signatures d'Emmanuel Patrick et d'Auguste Lagarde (en fait Louis-Auguste Lagarde, décédé en 1890, qui utilisait ces pseudonymes), qui entrainèrent les lecteur dans tous les coins de Paris y compris les plus infâmes du 13e arrondissement.

Les bals de Paris par Emmanuel Patrick

"Les bals publics de Paris se divisent en deux-catégories : les bals proprement dits avec orchestre, et les musettes, où il n'y a pas d'orchestre. Mais par suite de l'extension arbitraire donnée au mot musette on comprend sous cette dénomination tous les petits bals n'ayant qu'un instrument de musique, violon, harpe ou piano. Ceux même qui ont à la fois un violon et un autre instrument sont rangés également parmi les musettes ; — cette classification est absurde, mais elle est généralement adoptée, à cause peut-être de sa flagrante absurdité.

Comme nous faisons une monographie des bals et que nous n'avons pas la secrète ambition de réformer le langage, ce qui d'ailleurs serait une entreprise au-dessus de nos moyens, nous allons adopter tranquillement la classification idiote dont on se sert partout, c'est-à-dire que les petits bals de marchands de vins, qu'ils aient un violon ou un orgue de Barbarie, seront appelés musettes. Voilà le lecteur averti."

Louis-Auguste Lagarde

- Le bal du Siècle - L'Égalité — 4 juin 1889

- Le bal Giraldon - L'Égalité — 4 juin 1889

- Les bals-musettes - L'Égalité — 12 juin 1889

Cabarets, bouges et assommoirs par Auguste Lagarde

Cabarets modernes ayant cessé d’exister

Cabarets existant

- L’Assommoir des Deux-Moulins - L'Égalité — 16 janvier 1891

- Le Bois tordu du boulevard de la Gare / Les Deux Moulins du boulevard de l’Hôpital - L'Égalité — 17-18 janvier 1891

Les bals de Paris - Deuxième partie par Auguste Lagarde

Bals disparus

- Avant-propos - L'Égalité — 12 mars 1891

- Le bal Figeac, 93 boulevard de la Gare - L'Égalité — 23 avril 1891

Autres lieux

Le cabaret de la Mère Marie, barrière des Deux-Moulins

- Le cabaret de la mère Marie vu par Alfred Delvau (1859, version courte)

- Le cabaret de la mère Marie vu par Alfred Delvau (1860, version longue)

- Le cabaret de la mère Marie vue par La Chronique illustrée (1869)

- Le cabaret de la mère Marie vu par Charles Virmaître (1887)

La Belle Moissonneuse

Le bal de la Belle Moissonneuse, fondé en 1823, était installé 31 rue Nationale (ancienne numérotation).

Et encore...

- Le cabaret du Pot-d'étain (1864)

- Un bal anonyme aux Deux-Moulins - Maxime du Camp (1875)

- Le cabaret des Peupliers - J.-K. Huysmans (1880)

D'autres établissements du 13e arrondissement eurent des renommées furtives ne consistant qu'à les citer sans entrer dans les détails. Si d'aventure, des éléments d'information étaient découverts, nul doute qu'ils auraient alors leur page. C'était le cas pour :

- Le bal des Fleurs ;

- Le bal Arnold dit le "bal des Boches", fermé en 1886, 161 boulevard de la Gare ;

- Le bal Péru ;

- Le bal des Troubadours, 73 boulevard d'Italie (Auguste-Blanqui) ;

- Le bal Bern, 127 boulevard d'Italie (Auguste-Blanqui).

Le bal du Progrès, 36 boulevard de l'Hôpital, souvent rattaché au 13e arrondissement, était en fait dans le 5e.