Le puits de la Butte-aux-Cailles

Le Soleil — 8 janvier 1892

À la suite de notre article sur le puits artésien de la place Hébert, nous avons été informé de divers côtés qu’un autre puits artésien était en souffrance, et cela depuis vingt ans environ. Nos édiles ne doivent pas ignorer cette situation, ils doivent savoir qu’un petit million est enfoui dans la Butte aux Cailles et qu’un léger effort suffirait pour le rendre productif. Au moment où la question du tout à l’égout est posée, il est intéressant de mettre en lumière les ressources dont dispose la Ville pour augmenter son volume d’eau, et cela presque sans bourse délier.

À la Butte-aux-Cailles

Nous nous sommes rendu à la Butte-aux-Cailles pour visiter le puits inachevé, nous renseigner sur place sur ce qui était fait et restait à faire. Un mot, tout d’abord, sur la butte ainsi perforée : elle est située dans une partie des plus pittoresques du Paris qui se transforme, à proximité de la place d’Italie, dans le quartier dit de la Maison-Blanche. Elle a emprunté son nom aux savoureux volatiles qui y stationnaient, lors de leurs migrations, et que le bon roi Henri y venait chasser avec toute sa cour. Nous tenons cette étymologie d’habitants du quartier, mais il est une autre version : il fut un temps où le nom de caille et de caillette était donné à un gibier moins farouche que le petit gallinacé, et qui a troqué son nom contre celui d’un autre oiseau de passage. Il aurait simplement changé de butte aujourd’hui, se portant vers le septentrion parisien.

Au pied du versant méridional passait la Bièvre, détournée depuis de son cours naturel; sur ce point, la vallée se comble peu à peu, au grand désespoir de ses habitants. Il y a là, en effet, comme un petit village intramuros jouissant d’une température très douce, une petite oasis de verdure en cette saison.

Les travaux exécutés

C’est en 1866 que furent commencés les travaux du puits de la Buttes-aux-Cailles ; en 1871, les fédérés brûlèrent les baraquements, mais le matériel resta intact et tout fut remis en état. C’est en 1872 que les travaux furent suspendus, l’entrepreneur avant achevé sa tâche.

La Ville, en effet, s’était chargée de la perforation fies premières couches de terrain, celles qui offrent le plus de résistance, mais dont la traversée ne nécessite qu’un matériel restreint. Le travail fut conduit par elle jusqu’à cent mètres environ de profondeur et nous pouvons ajouter que rien ne fut ménagé : un des ouvriers commis à l’entretien du matériel ayant jeté dans le puits un paquet de papiers enflammés, cette torche improvisée, dans sa descente rapide, nous a montré les parois soigneusement cimentées d’une cavité de deux mètres de diamètre. À une profondeur inappréciable, les flammes s’éteignent dans l’eau de la couche qui alimente les puits ordinaires. Cette luxueuse maçonnerie a dû coûter des sommes folles.

— Ce qui est certain, nous dit notre guide, c'est qu’elle a coûté la vie à plusieurs hommes, qui ont succombé à la suite d’accidents, de chutes ou d’asphyxie.

Et il nous montre la pompe à air qui fonctionna tant que durèrent les travaux.

Un entrepreneur prit la suite de la Ville et s’engagea à perforer un nombre de mètres déterminé, quatre cents nous dit-on. Toujours est-il que le puits atteint actuellement 540 mètres de profondeur.

Les travaux à exécuter

— Quelle est l’épaisseur approximative des couches de terrain restant à perforer, demandons-nous.

— Il est facile de l’apprécier et nous savons très exactement qu’il reste à peine 100 mètres à creuser.

— Pourquoi les travaux en sont-ils restés là ?

— Parce que l’achèvement du puits incombe à la Ville.

— Sans doute on redoute des difficultés imprévues, semblables à celles qui se sont produites au puits de la Chapelle.

— Elles ne sont pas à craindre ici, nous affirme notre interlocuteur. On a mis sur le compte d’un tremblement de terre un accident qui avait de tout autres causes. Voici comment la chute du tuyautage s'est produite au puits de La Chapelle : à un moment donné, on traversa une excavation. Le cuvelage n’étant plus soutenu latéralement, la colonne se rompit par le milieu, et la partie supérieure glissa contre la partie inférieure. Ce fut un travail énorme pour ramener les choses à leur état normal ; si je dis que pareil accident ne peut se produire ici, c’est que les terrains crayeux, dans lesquels se produisent les glissements et les excavations sont aujourd’hui traversés. Il ne faudrait qu'un effort peu coûteux pour mener l’œuvre à bonne fin.

— Quelle est la quantité d’eau qu’on obtiendrait ainsi ?

— En raison du diamètre de ce puits, très supérieur à celui de Grenelle, de l’importance de la prise d’eau, on pourrait compter sur une production quotidienne de 5,000 mètres cubes.

Conclusion

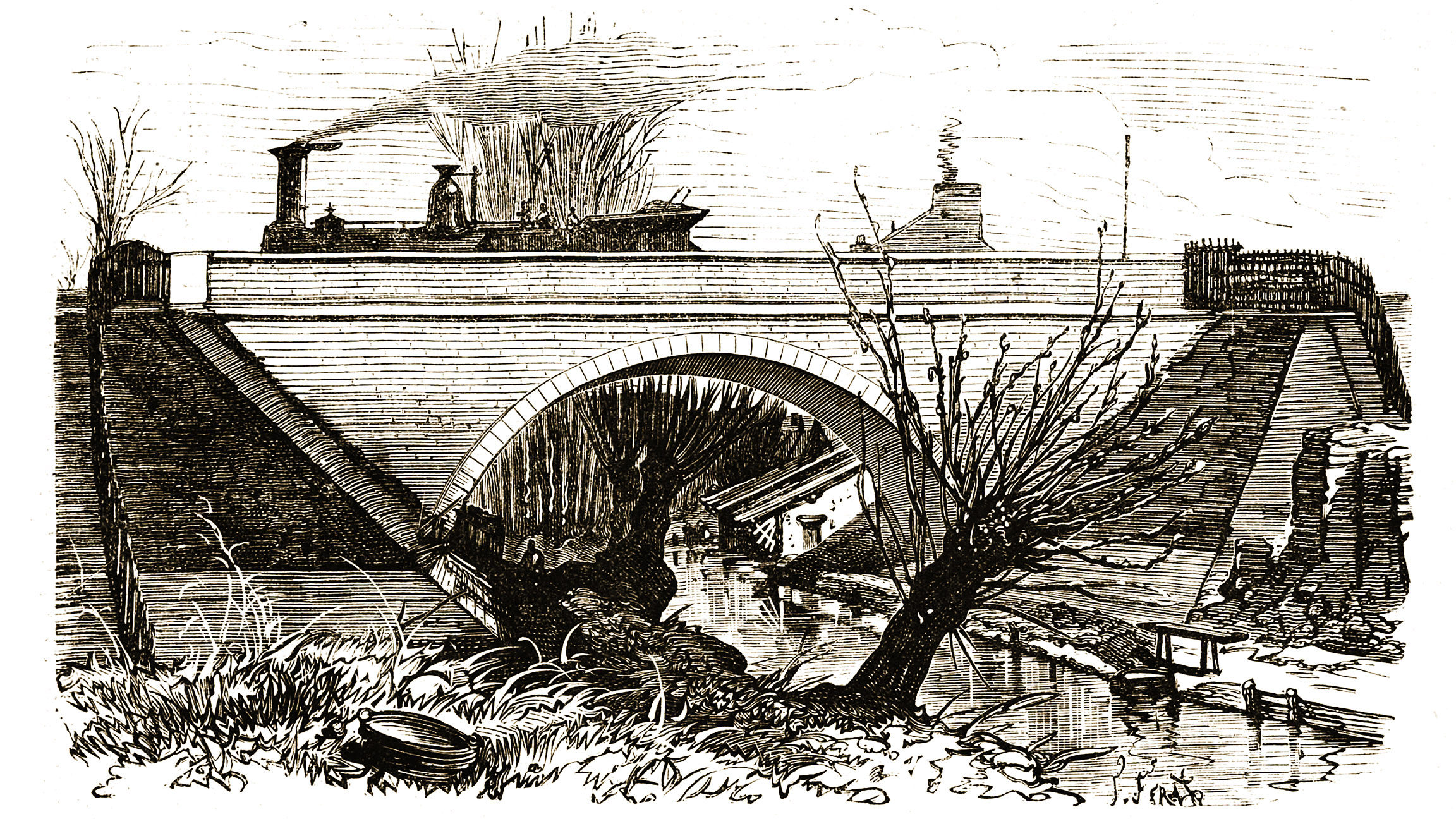

À la vue des engins qui sont allés creuser le roc et le sol à une profondeur de 540 mètres, on se rend compte de l’importance du travail accompli. On nous montre le trépan, un bloc de fer à lames énormes pesant plusieurs milliers de kilos, oui a morcelé le roc ; les cuillers à sable, cylindres à fond s’ouvrant à l’intérieur sous la poussée du sable dans lequel il enfonce et se refermant sous la pression du contenu; les cylindres en forme de tire-bouchons pour les terres grasses et crayeuses. Ces puissants outils, soutenus par une tige métallique d’un poids considérable, étaient manœuvrés par une énorme poutre dont le jeu de bascule les enlevait et les laissait retomber : une force motrice de 60 chevaux était nécessaire mettre le tout en mouvement.

Pourquoi donc ce travail est-il resté inachevé ? Comment les conseillers de l’arrondissement ne se sont-ils pas préoccupés de cette situation. Qu’on se décide donc à achever ce puits ou qu’on le comble : la Ville tirera au moins quelque profit de la vente du terrain. Mais si un appoint quotidien de 5 millions de litres d’eau ne devait coûter comme l'achèvement du puits de La Chapelle, qu’une centaine de mille francs, ce ne serait pas cher au prix que coûtent les dérivations et captations de rivières et de sources.

Marcel Briard.

L'auteur de l'article commet au moins deux erreurs : l'une sur l'origine du nom de la Butte-aux-Cailles qui n'a rien à voir avec des oiseaux mais était le nom des propriétaires des lieux, l'autre sur la date de commencement des travaux de creusement du puits. (NdE)

Sur le puits artésien de la Butte-aux-Cailles

Les travaux de creusement du puits artésien de la Butte-aux-Cailles durèrent globalement près de 40 ans dont 20 durant lesquels ils furent totalement à l'arrêt. Les travaux proprement dits commencèrent en avril 1863 et rencontrèrent de multiples difficultés qui ne permirent pas d'avancer significativement. La Commune de Paris n'épargna pas le puits et les communards incendièrent les installations. Après la Commune, les travaux reprirent mais s'interrompirent dès 1872 ou 1873 faute pour la ville de trouver un accord financier avec l'entrepreneur pour les travaux restant à accomplir mais aussi dans l'attente des résultats définitifs du creusement d'un autre puits artésien, place Hébert.

Première époque (1863-1872)

- Des nouvelle du puits artésien de la Butte-aux-Cailles (Le Siècle - 26 avril 1864)

- Le puits artésien de la Butte aux Cailles (Le Siècle - 27 aout 1865)

- Le puits artésien de la Butte aux Cailles (Le Journal des débats politiques et littéraires ― 18 septembre 1868)

Deuxième époque : le puits oublié (1872-1892)

Une fois les travaux interrompu, le puits artésien de la Butte-aux-Cailles tombe dans l'oubli.

Il faut dire que sa nécessité n'est plus évidente. Paris avait fait face à ses besoins en eaux et l'idée de base du

puits, avoir un jaillissement d'eau en un point haut de la capitale, n'est plus la seule réponse aux problèmes d'alimentation

en eau.

En 1889, le journal Le Figaro pose la question du devenir du puits sans susciter d'écho. En janvier 1892, c'est

le quotidien le Soleil, sous la signature de Marcel Briard, qui pose à nouveau la question mais cette fois,

une réaction semble s'enclencher.

Ernest Rousselle, conseiller municipal du quartier Maison-Blanche, se saisit de l'affaire et finallement, en juillet

1892, le préfet de la Seine décide de relancer les travaux et présente au conseil municipal de Paris un mémoire tendant

à la reprise des travaux interrompus depuis près de 20 ans.

- Le puits artésien de la Butte aux Cailles (Le Figaro - 12 septembre 1889)

- Le puits de la Butte aux Cailles (Le Soleil - 8 janvier 1892)

Troisième époque : reprise des travaux et l'inauguration du puits (1893-1904)

Les travaux reprirent donc début 1893 et dans les premiers jours d'août 1897, l'eau tant recherchée,

enfin, jaillit. Cependant, l'histoire n'était pas terminée car ce n'est pas encore la nappe d'eau visée par les géologues

qui a été atteinte. Il faut encore creuser. La presse se montre de plus en plus critique ou sacarstique à l'égard du

chantier car il est clair que le puits artésien, 35 ans après son lancement, ne répond plus à aucune nécessité. Tout

au plus, sont évoqués un usage pour améliorer le flux des égouts voire l'idée d'une piscine gratuite pour les habitants

du quartier.

Le 16 septembre 1898, la nappe recherchée est atteinte. Les espoirs sont vite déçus, le débit s'avère faible mais suffisant

pour la piscine projetée. En attendant, l'eau, à 28°, s'écoulait dans une vasque à disposition des parisiens à raison

de 600 litres à la minute avant d'aller se perdre dans les égouts. Le puisatier mourut. Deux ans après, sous la direction

du fils du puisatier, on se remit à creuser. Le 19 novembre 1903, une nouvelle nappe était atteinte à la cote 582,40

mètres. Cette fois, on décida d'arrêter les frais. L'inauguration officielle du puits eu lieu le jeudi 7 avril 1904

à 2 heures.

- Reprise des travaux à la Butte-aux-Cailles (Le Soleil - 19 janvier 1893)

- Un travail cyclopéen (Le Soleil - 27 janvier 1896)

- Le puits artésien de la Butte aux Cailles (Le Temps - 11 août 1897)

- Un travail cyclopéen (2) (Le Soleil - 24 août 1897)

- 1898, les travaux ne sont toujours pas terminés (Le Monde illustré – 1er octobre 1898)

- Le puits artésien de la Butte aux Cailles (Le Petit-Parisien - 22 octobre 1898)

- Pour prendre un bain (Le Temps - 24 juillet 1901)

- Un puits artésien (Le Français — 24 septembre 1902)

- Les eaux thermales de la Butte-aux-Cailles. (La Presse — 23 novembre 1903)

- Le puits artésien de la Butte aux Cailles (Le Petit-Journal - 22 décembre 1903)

- Inauguration - Discours de M. de Pontich, directeur administratif des Travaux de Paris, représentant le préfet de la Seine

- Inauguration - Discours de M. Henri Rousselle, conseiller municipal du quartier de la Maison-Blanche

- A propos de l'inauguration du puits artésien de la Butte-aux-Cailles (Le Voleur — 24 avril 1904)

La statue de Jeanne d'Arc située boulevard Saint-Marcel est due au sculteur Émile-François Chatrousse renommé pour être représentatif de l'art du Second Empire.

La statue de Jeanne d'Arc située boulevard Saint-Marcel est due au sculteur Émile-François Chatrousse renommé pour être représentatif de l'art du Second Empire.