Une nouvelle Cour des Miracles

Les maisons sans toit du passage Moret

Paris-Soir — 31 aout 1925

Vous ne connaissez pas le passage Moret, cela n'est pas surprenant, car, sauf ses malheureux habitants, leur conseiller municipal qui se débat comme un diable pour les secourir, chacun à l'envi les oublie. Chaque fois que les représentants de l'administration se souviennent de ce restant de l'Ile des Singes, c'est pour lui causer un dommage nouveau.

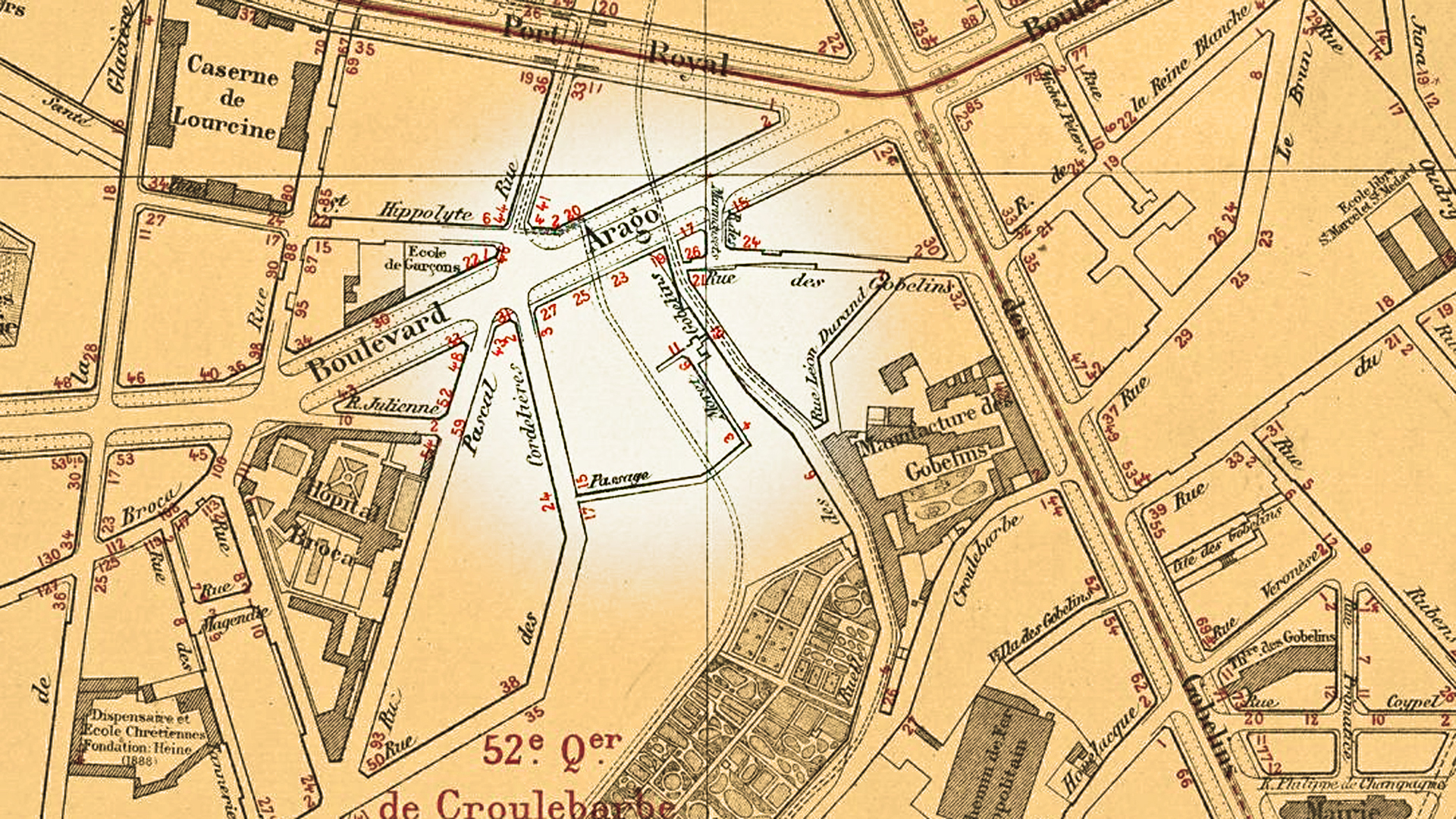

Le passage Moret est une petite voie privée du quartier des Gobelins.

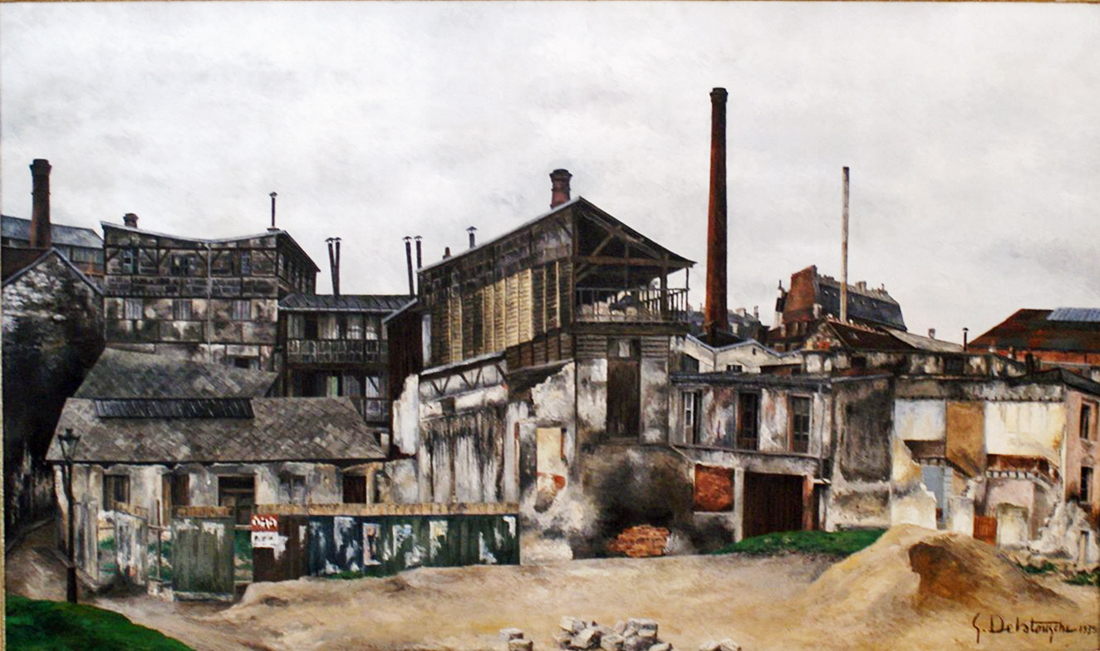

Le passage a 230 mètres de longueur, et, en certains endroits, 3 mètres de largeur ; il y a des cours, des placettes, des masures en torchis et en lattis, des appentis croulants, des auvents mal assurés protégeant des escaliers aux marches caduques et mal jointes, aussi mal jointes que les ouvertures fenêtres et portes : un tableau de Cour des Miracles, aussi pittoresque que peint par un décorateur moyenâgeux.

Le malheur est que, dans ce pittoresque affreusement misérable, vivent une centaine de personnes.

Le Conseil municipal avait, il y a longtemps condamné cet îlot comme trop insalubre ; mais, l'argent manquant, la démolition n'a pu être encore effectuée et les immeubles condamnés continuent à être habités.

Ces maisons étant destinées à être démolies ne sont plus entretenues. Elles étaient dans un état lamentable, on est arrivé à en exagérer la cruauté.

L'une d'elles, le numéro 11, possession de la Ville, n'avait plus de toiture. On a remplacé le zinc par du carton bitumé qui ne résista pas aux derniers orages. Les chambres s'emplirent d'eau par le haut, comme autrefois elles s'emplissaient de l'eau de la Bièvre par le bas. Et ces pauvres gens sont plus malheureux et plus maltraités dans leurs réduits que lorsqu'ils n'étaient pas sous la protection tutélaire de l'Assainissement et de l'Hygiène publique.

On imagine facilement la vie de ces malheureux dont les meubles, les lits sont inondés à chaque averse et sur qui souffle chaque nuit l'orage ou la tempête.

Pourtant ces locataires paient un loyer ! La Ville touche ses termes avec exactitude : soi disant, elle les loge ! On voit comment cette clause du contrat est suivie dans la pratique passage Moret.

Et comme chaque fois que l’on approche de près ou de loin l'administration, nous trouvons dans cette sinistre aventure un côté burlesque.

Un des locataires, en règle pour son terme, en attendant l'opération principale de la réfection du toit, avait demandé que son logement, qui en avait besoin, fut peint à neuf. On accéda à cette demande légitime.

Les cataractes du ciel, bouleversant la plaque de carton bitumé ont eu vivement raison de cette mise en couleur fraîche.

On a fait repeindre des murs croulants, mais où ne couvre pas la maison !

Pourquoi ces malheureux locataires du passage Moret restent-ils en ces taudis ? demandera-t-on.

C'est que, si mal logés qu'ils soient, ils le sont. Donc, ils partiraient volontiers, à la condition qu'un nouveau logement, habitable, leur soit attribué. Quand pourrait-il l'être ?

Le problème devient angoissant.

L. M.

Sur le passage Moret

L'ilot insalubre

- Les cloaques de Paris : une visite dans le XIIIe (1909)

- Des masures à l’impasse Moret (1911)

- Les mensonges des patrons mégissiers (1911)

- Des Maisons qu’il faut détruire (1911)

- Trois ilots à détruire d'urgence (1923)

- Une nouvelle Cour des Miracles (1925)

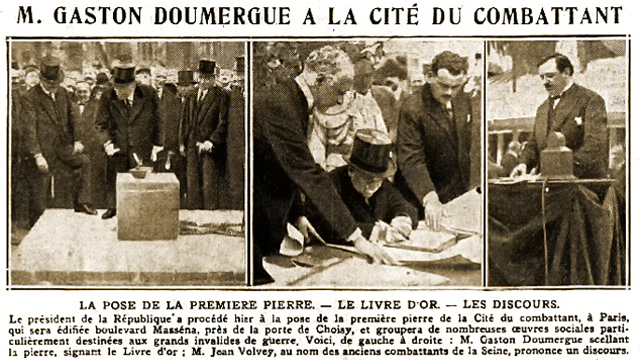

La fin du passage Moret

- Les habitants du passage Moret vont être « clos et couverts » (1925)

- L'immeuble du 9 passage Moret vendu à ses locataires (1926)

- L'expulsion des locataires du 11 passage Moret (1926-1927)

- La Ville de Paris est parvenue à faire expulser les locataires (1927)

- Dans le passage Moret où règne la misère (1927)

La Tournée d'Elie Richard (Paris-Soir 1930)

Faits-divers

La statue de Jeanne d'Arc, dûe au sculpteur Emile-François Chatrousse (1829-1896), installée boulevard Saint-Marcel n'est pas unique. Un second tirage est installé à la Maison de la Légion d'Honneur à Saint-Denis.

La statue de Jeanne d'Arc, dûe au sculpteur Emile-François Chatrousse (1829-1896), installée boulevard Saint-Marcel n'est pas unique. Un second tirage est installé à la Maison de la Légion d'Honneur à Saint-Denis.