Un rendez-vous de chasse du Vieux Paris

Le Petit–Journal — 12 septembre 1906

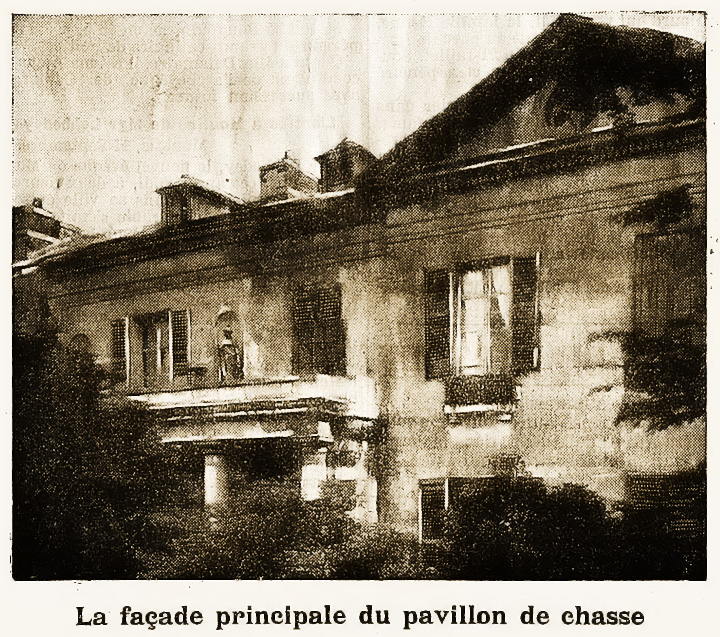

Près de l'ancienne porte de Fontainebleau. — Propriété en ruines. — L'ancien pavillon de chasse-de Napoléon Ier. — La mère Camille. — L'affaire de la Bergère d'Ivry.

Non loin de l'endroit où se trouvait avant 1860 la barrière de Fontainebleau, une des portes de l'enceinte de Paris par laquelle Napoléon Ier, revenant de l'île d'Elbe, rentra dans sa capitale le 20 mars 1815, une maison vieille de deux siècles au moins perdue au milieu d'un immense, jardin envahi par les herbes folles, subsiste encore, formant contraste avec les nouvelles constructions élevées dans ce quartier depuis une dizaine d'années.

C'est à l'angle de la rue Edgar-Quinet et du boulevard Auguste-Blanqui, en face du, viaduc du Métropolitain que les passants peuvent voir derrière une longue grille aux barreaux rouillés, les murs ou plutôt les ruines de ce pavillon centenaire qui disparaissent sous un épais rideau de lierre et de mousse.

La mélancolique demeure est close par la grille d'entrée qui s'ouvre sur le boulevard par une grande porte cochère dont la peinture blanche est complètement éraillée depuis de longues années.

Du côté de la rue Edgar-Quinet, rue qui n'existe plus depuis quelques années et sous laquelle coulent les eaux de la Bièvre, on dut abattre, il y a dix ans, le pavillon formant l'aile gauche du bâtiment principal ; pour séparer le jardin de la rue on éleva provisoirement une barricade en bois qui est restée depuis.

Un mur de pierre de taille haut d'un mètre cinquante forme la clôture sur la rue Corvisart, derrière le bâtiment qui servait de « communs »; lorsque la maison était habitée par ses premiers propriétaires.

Photo Eugène Druet (1868-1916) (C) RMN-Grand Palais

Cette propriété, vouée infailliblement à la pioche du démolisseur puisqu'un large écriteau de bois indique que le terrain est à vendre, comprend un corps de logis principal, qui était relié à la maison des « communs» par deux ailes perpendiculaires dont l’une est disparue.

Le bâtiment principal, ainsi .que l'aile droite et les communs, n'a qu'un étage surmonté de mansardes.

Cette maison est du genre des pavillons ou rendez-vous de chasse qu'on construisait vers la fin du dix-septième siècle et pendant le dix-huitième.

Au centre de la façade s'élève un grand portique dorique au-dessus duquel deux statues de nymphes sont encore placées dans des niches pratiquées dans le mur.

Les deux grandes fenêtres du premier étage de l'aile droite sont surmontées par un fronton percé d'un œil de bœuf. Le pavillon disparu était naturellement, symétrique à celui qui subsiste aujourd'hui.

Un vaste escalier de pierre qui commence à l'entrée d'une grande porte vitrée s'ouvrant sur le côté du pavillon droit permet d'accéder au premier étage où dans de larges et hautes chambres, on distingue encore la dorure des lambris que le temps et l'humidité n'ont pu encore complètement effacée.

Dans la cour rectangulaire qui autrefois formait le centre de l'ensemble des bâtiments, on peut encore apercevoir la margelle d'un puits qui devait être d'une relative utilité puisque à l'époque où la maison était habitée, la Bièvre coulait à ciel ouvert au bord de la propriété.

Ce n'est pas sans une sorte de crainte respectueuse que les habitants du quartier parlent de cette maison en ruines, confiée à la garde de deux anciens sergents de ville dont l'accueil un peu rude n'est pas fait pour encourager les visiteurs ! Une sorte de légende enveloppe les origines de la propriété que quelques-uns disent avoir été habitée par Robespierre et prétendent même que les sous-sols sont pleins d'oubliettes.

D'autres déclarent que c'est un ancien rendez-vous de chasse de l’empereur Napoléon Ier, qui jusqu’en 1812 y vint très souvent.

Cette dernière version est assez vraisemblable car le pavillon avait incontestablement été construit dans ce but à l’époque où le « Champ de l'Alouette », c'est ainsi; qu'on désignait cet endroit, était situé en dehors de l'ancienne enceinte des Fermiers Généraux. Depuis la construction « de ce mur qui rendit Paris murmurant » la propriété fut enclavée à l'intérieur de la barrière, mais son isolement et sa-situation près de la banlieue en faisaient encore une villégiature très agréable et loin du bruit de la ville.

Le dernier locataire de cette mystérieuse habitation fut une blanchisseuse morte il-y a, quarante ans environ, à l'âge de quatre-vingt-dix ans et qui était très connue dans le quartier, sous le nom de la « Mère Camille ». Cette brave femme avait installé sa blanchisserie un peu avant la Restauration.

Un ouvrier qui connut la « Mère Camille » et à qui nous demandions des renseignements sur cette lavandière nonagénaire illustre dans les fastes du battoir, nous affirma que la maison avait été donnée par Napoléon Ier, lui-même, à la blanchisseuse qui, depuis, fit de brillantes affaires et, occupa. Jusqu’à quatre-vingts ouvrières.

La blanchisserie se trouvait dans le bâtiment principal tandis que la buanderie avait été installée dans les « communs ».

La « Mère Camille » blanchissait le linge: des hôpitaux et des établissements de l'État, mais -la prospérité de son commerce, jointe à la faveur impériale que lui continua Napoléon III, ne la rendit pas fière; à tel point qu'elle allait chaque jour, avec-une brouette sur le mur d'enceinte, pour y chercher du sable qu'elle jetait ensuite, dans les allées de son jardin.

Il manque déjà la partie gauche du batiment démoli pour faire place à la rue Gondinet.

Une des causes criminelles les plus célèbres du siècle dernier se rattache à l'histoire de la maison, du boulevard Auguste-Blanqui.

C'est contre le mur de la rue Corvisart que périt de si tragique façon la fameuse « Bergère d’Ivry », de son vrai nom Aimée Millot. Cette jeune fille, âgée de dix-neuf ans, qui gardait les chèvres d'une petite rentière d'Ivry, avait repoussé les assiduités d'un jeune homme, Honoré Ulbach, garçon de salle dans un cabaret de la barrière, connu sous le nom : « Aux nouveaux Deux-Moulins ».

Ulbach, furieux de se voir préférer un rival, attendit la Bergère pendant une nuit d'orage, le 18 mai 1827, la frappa de cinq coups de couteau, et s'enfuit en laissant son arme plantée dans la poitrine de sa victime.

Aimée Millot mourut à l'endroit où elle avait été frappée, la tête appuyée contre le mur de la blanchisserie de la « Mère Camille ».

Quant à son meurtrier, il se constitua prisonnier quelques mois plus tard et périt sur l'échafaud.

La légende et la chanson s'emparèrent de cette navrante histoire ; sur le mur, à l'endroit où tomba la Bergère d'Ivry, on grava l'inscription suivante :

Innocente victime,

au printemps de son âge,

Le fer que conduisait une perfide rage

A

terminé ses jours !

Toi qui viens en ces lieux,

Frémis sur ce crime odieux !

Cette inscription n'existe plus aujourd'hui ; les caractères sont presque entièrement effacés, et sur la pierre encastrée dans le mur de la rue Corvisart, on tenterait vainement de lire l'inscription qui n'était autre que le refrain d'une complainte populaire.

Cet article contient beaucoup d'approximations (notamment cette référence à une rue Edgard Quinet)

et passe sous silence le fait que Rodin établit son atelier dans le batiment pendant quelques années et que Camille

Claudel l'y rejoignit entre 1887 et 1891. Les références à l'affaire de la bergère d'Ivry sont, aussi, en partie fausses.Cependant,

il reflète bien l'intérêt, tout à fait exotique, que l'on portait à ce coin du XIIIe. Pour preuve, cet extrait d'un

petit texte de 1904 :

"« Mais je vous jure que je n'ai jamais mis les pieds aux Gobelins, Comme tout vrai Parisien,

je connais mal Paris. Je serais aussi dépaysé aux Gobelins que dans l'Arkansas.» ...

(LIRE)

A lire également

Une version postérieure de ce même article parue dans La Croix en 1933

Sur la "Folie Neubourg"

Le récit

- Le Clos Payen (1891)

- Le Château de Napoléon (1904)

- Un rendez-vous de chasse du Vieux Paris (1906)

- La « Folie » Neubourg (1929)

- Le Champ de l'Alouette (1933)

La Folie Neubourg, atelier d'Auguste Rodin

La Folie Neubourg dans la littérature

La Bergère d'Ivry

Les faits rapportés par la presse

Le procès d'Honoré Ulbach - 27 juillet 1827

- Accusation d'assassinat contre le sieur Ulbach. - Le Constitutionnel du 11 juillet 1827 reproduisant la Gazette des Tribunaux

- L'acte d'accusation- Journal des débats politiques et littéraires - 27 juillet 1827

- Le procès d'Honoré Ulbach - Journal des débats politiques et littéraires - 28 juillet 1827

- Le procès d'Honoré Ulbach - Le Constitutionnel - 28 juillet 1827

- Ulbach se pourvoit finalement en cassation - Le Constitutionnel - 30 juillet 1827

L'exécution d'Honoré Ulbach

- Exécution d'Ulbach - Journal des débats politiques et littéraires - 11 septembre 1827

- Les derniers moments d’Ulbach - La Quotidienne du 12 septembre 1827 reproduisant La Gazette des Tribunaux

Récits d'historiens et autres auteurs

- Alfred Delvau : Barrière Croulebarbe (1865)

- Revue des Théâtres : "La Bergère d'Ivry" - Le Siècle du 9 juillet 1866

- Les exécutions en place de Grève : Ulbach (La Lanterne - 1890)

- Le Rappel : La bergère d'Ivry (A propos de la cavalcade du Petit-Ivry - 1891)

- Georges Cain : Le long de la Bièvre (1905)

- Martial de Pradel de Lamase : Un rendez-vous de chasse du Vieux Paris (1906)

- Martial de Pradel de Lamase : Le champ de l'Alouette (1933)