L'oasis et le cloaque

Par Lucien DESCAVES

Le Journal — 9 mai 1934

Il y a des quartiers de Paris qui n'ont vraiment pas de chance !

Le quartier de la Gare, dans le treizième arrondissement, par exemple.

Si vous habitiez ce quartier et que l'on vous demandât ce qu'il faut, sans délai, faire disparaître, de l'oasis ou du cloaque qui lui sont départis, vous n'hésiteriez pas, j'en suis sûr, à répondre : le cloaque.

Eh bien ! j'aime autant vous dire tout de suite que vous n'auriez pas gain de cause : c'est l'oasis qu'on supprimerait et le cloaque dont on vous laisserait la jouissance.

Et je n'ai pas du tout, oh ! mais pas du tout, l'intention de plaisanter en disant cela, car c'est exactement ce qui va se passer dans le treizième arrondissement : les jardins verdoyants des Gobelins vont être détruits de fond en comble et la cité Jeanne-d'Arc, dont on n'a jamais cessé, depuis trente ans et plus, de réclamer la démolition, reste toujours debout !

Au lendemain de la nuit tragique du 1er mai dernier, M. Louis Gélis, conseiller municipal, a insisté auprès du préfet de la Seine, pour que la vue et le voisinage de cette ordure ne fussent pas infligés plus longtemps à la population saine du quartier.

M. Gélis se fait-il beaucoup d'illusions sur l'effet de son intervention ? Très peu pour moi.

Une autre ancienne cité de chiffonniers, la cité Doré, toute proche, a été condamnée à mort, elle aussi, il y a belle lurette. On en a entrepris l'exécution et on ne l'a jamais achevée ! La tête est tombée, mais le corps est toujours là, vidé de sang, sinon de plâtre, au milieu d'un champ de gravats !

Alors, laissez-moi rire quand j'entends parier du sort qui attend la cité Jeanne-d'Arc !

Si elle n'avait pas été dernièrement le théâtre d'une tentative d'émeute que j'ai prévue le mois passé, soyez bien persuadés qu'on n'aurait rien fait pour la mettre hors d'état de nuire.

Je dis que j'avais prévu le signe de vie — et de mort, qu'elle a encore donné l'autre nuit, — parce que j'ai célébré modestement, le mois dernier, le centenaire d'une affaire célèbre, celle de la rue Transnonain, immortalisée par le crayon de Daumier. J'avais rappelé ce qu'était cette rue Transnonain dans le quartier Saint-Merri, lorsqu'une ébauche d'insurrection avait provoqué le massacre de douze personnes qui habitaient le numéro 12 de la rue.

Un coup de feu était parti d'une fenêtre, sur la troupe envoyée pour enlever la barricade élevée là.

Toute cette partie du quartier se composait d'un lacis de rues étroites propres à la construction et à la défense des barricades, alpha et oméga des révolutions en ce temps-là. Je pensais, en l'évoquant, à l'image qui en subsiste, à Paris, dans des sentines pareilles à la cité Jeanne-d'Arc, que j'avais justement visitée quelques jours auparavant ; mais je ne m'attendais pas à ce que l'événement justifiât si vite mes appréhensions.

Nous n'y pouvons rien ! gardons le cloaque et résignons-nous à la perte de l'oasis. C'est, par anticipation, la preuve que l'Exposition de 1937 va coûter cher aux Parisiens. On ne nous a pas encore dit (nous ne le saurons que beaucoup plus tard) à combien de millions s'élèvera la dépense nécessitée par le transfert du Garde-meuble aux Gobelins,

Car on fera les choses grandement, sans compter.

Il était possible, du moment que l'opération, parait-il, s'impose, d'en réduire les frais et le dommage, en construisant le nouveau monument à l'autre extrémité des jardins, avec entrée par la rue Corvisart. Mais c'était trop simple. Mieux vaut réserver l'endroit à un square pour les enfants du peuple, suprême espoir et suprême pensée Le square, c'est le miroir aux alouettes ! On en a disposé quelques-uns sur l'emplacement des anciennes fortifications. Ils poussent entre les immeubles de rapport comme l'herbe entre les pavés.

On avait promis aux Parisiens des espaces libres… et le mur que constituaient en profondeur les fortifs, nous l'avons en hauteur, voilà tout.

Le Mobilier national projeté va être, pour les Gobelins, un immeuble de plus et un peu là, je vous prie de le croire, à vingt-cinq mètres de la Manufacture et de ses ateliers privés de lumière.

Notez que la Commission du Vieux-Paris s'est déclarée, à l'unanimité, hostile à l'aliénation du terrain faute duquel l'Exposition de 1937 serait compromise ! Ah ! le bon billet ! Le bon billet de loterie !

Quant aux jardins ouvriers, je remercie ceux de mes confrères qui ont joint leur protestation à la mienne, touchant la tondaison de ce champ auquel est attaché un personnel qui l'a reçu de ses parents et qui l'aime comme ses petits boyaux !

Mais qu'est-ce que cela fait ?

Meure l'oasis plutôt que le cloaque !

Lucien Descaves (1861-1949)

A propos de la Cité Jeanne d'Arc

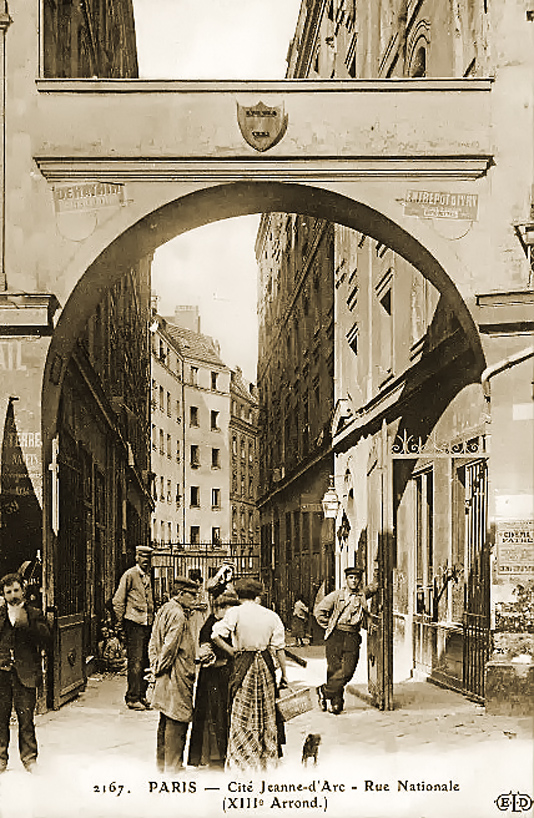

La cité Jeanne d'Arc fut construite entre 1869 et 1874 par un nommé Thuilleux, architecte et propriétaire de son état (49 rue Peyronnet à Neuilly) qui laissa son nom à un passage aujourd'hui disparu (et épisodiquement son nom à la cité), et fut démolie à partir de 1939 après une longue période d'évacuation. Entre temps, la cité fut un foyer de misère et de pauvreté autant qu'un lieu sordide et nauséabond à éviter. Avec la cité Doré, la cité Jeanne d'Arc est l'un des lieux du 13e sur lequel on trouve le plus d'écrits et de témoignages. On ne saurait donc ici proposer qu'une sélection.

Le nommé Thuilleux ne brillait pas particulièrement sur le plan de la philanthropie, ce n'était vraisemblablement pas son but.

Le Dr Olivier du Mesnil, dont il sera question plus loin, rapporte dans son ouvrage L'Hygiène à Paris (1890) que "la commission d'hygiène du XIIIe arrondissement s'est émue lorsqu'elle a vu s'élever cette immense bâtisse où se montre à la fois l'inexpérience du constructeur et son mépris absolu des règles de l'hygiène." Il ajoute que "la commission du XIIIe arrondissement ne s'est malheureusement préoccupée que de la question de sécurité ; il est dit en effet dans son procès-verbal du 28 mars 1870 que M. X. [Thuilleux] fait construire rue Jeanne-d'Arc des habitations extrêmement vastes qui ont donné des craintes au point de vue de la solidité, mais qu'après examen la commission, tout en constatant l'extrême légèreté des constructions, déclare qu'elles ne paraissent pas présenter quant à présent de causes d'insalubrité."

Les taudis que constituait la cité Jeanne d'Arc dès l'origine, attirèrent donc rapidement l'attention de la ville de Paris après une épidémie de variole et une inspection sévère se traduisit dans un rapport établi par le Dr du Mesnil à destination de la commission des logements insalubres. La ville prescrivit ensuite des mesures d'assainissement que Thuilleux s'empressa de contester devant le conseil de préfecture de la Seine (le Tribunal administratif d'aujourd'hui, jugement du 28 juillet 1881), lequel donna largement raison à la Ville, puis devant le Conseil d'État (arrêt du 1er aout 1884), lequel rejeta le recours introduit au motif que "les diverses causes d'insalubrité signalées par la commission des logements insalubres dans les maisons appartenant au sieur Thuilleux et formant la cité Jeanne d'Arc sont inhérentes à ces immeubles et proviennent de leur installation vicieuse..."

Des améliorations finirent pas être réalisées mais ne sortirent pas la cité de sa fange.

Thuilleux et ses successeurs profitèrent encore 30 ans de la manne que représentaient les loyers de la cité Jeanne d'Arc avant de la céder, en 1912, pour 800.000 francs à l'Assistance Publique qui sous la conduite de M. Mesureur, envisageait de réaliser une grande opération de création de logements à bon marché dans le secteur. Au moment de la cession, le ou les propriétaires de la cité tiraient un revenu net de 85.000 francs des 2500 locataires de la cité selon Le Matin du 2 novembre 1912.

Le projet de l'Assistance Publique ne se concrétisa pas notamment eu égard à refus des locataires de quitter les lieux et fut gelé par la guerre. La cité changea de mains en 1925 lorsque l'Assistance Publique renonça à ses activités dans le domaine de habitations à bon marché devenu celui des communes via leurs offices de gestion.

Devenue foyer d'agitation et enjeu politique, la démolition de la cité Jeanne d'Arc est une fois de plus décidée à la fin de l'année 1933 dans le cadre de la lutte contre les îlots insalubres. La mise en œuvre de cette décision prit du temps surtout après les évènements du 1er mai 1934 et l'organisation de la résistance aux expulsions par le PCF.

Les premiers temps

- Le Bazar Jeanne-Darc (1874)

- Paris Lugubre : la Cité Jeanne-d’Arc et la cité Doré (1879)

- Conseil de préfecture de la Seine - 28 juillet 1881

- La Cité Jeanne-d’Arc (La Presse, 11 aout 1881)

- La cité Jeanne-d’Arc - Extrait de Paris horrible et Paris original (1882)

La période "Assistance Publique"

- Neuf cents chiffonniers déménagent (Le Matin, 2 novembre 1912)

- La cité Jeanne d’Arc vu par le Gaulois (Le Gaulois, 17 novembre 1912)

- Un Meeting des Locataires de la Cité Jeanne-d’Arc (1912)

- Trois ilots à détruire d'urgence (1923)

Dix ans de blocage

- Une injustice à réparer - Lucien Descaves, L’Intransigeant — 29 juin 1924

- La Ville de Paris va-t-elle enfin s'occuper de la cité Jeanne-d'Arc ? (1931)

- L'assainissement de la cité Jeanne-d'Arc (Le Temps, 17 janvier 1934)

- On va démolir la cité Jeanne-d’Arc (La Liberté, 21 janvier 1934)

Sur les évènements du 1er mai 1934

- Le « Fort Chabrol » de la cité Jeanne d’Arc (Excelsior, 2 mai 1934)

- La cité Jeanne d’Arc transformée en fort Chabrol, récit du Petit-Parisien

- Treize émeutiers de la Cité Jeanne-d’Arc ont été arrêtés hier matin, récit du Figaro

- La tentative d'émeute cette nuit rue Nationale, récit du Journal

- Les assiégés de la cité Jeanne-d'Arc se sont rendus ce matin, récit de Paris-Soir

La fin de la Cité Jeanne d'Arc

- Ventres vides, poings levés ! (L’Humanité — 3 juin 1934)

- André Marty aux côtés des locataires de la cité Jeanne-d'Arc contre l’entrepreneur Gervy (L’Humanité — 9 mai 1935)

- La cité Jeanne-d'Arc a été nettoyée de ses indésirables (Paris-Soir, 24 septembre 1935)

- Cité Jeanne-d'Arc - Les agents protègent les ouvriers démolisseurs des taudis (1935)

- Sous la protection de la police, des ouvriers ont entrepris la démolition de la trop fameuse cité Jeanne-d'Arc (Le Matin - 1935)

- Une rafle dans la cité Jeanne-d’Arc, repère de la misère et du crime (1937)

- Les ilots de la misère par Jacques Audiberti (1937)

Faits divers

- Un Drame du Terme (1902)

- Une cartomancienne assassine son ami (1921)

- La police devra-t-elle assiéger dans la cité Jeanne-d'Arc Henri Odoux qui blessa sa voisine ? (1935)

- L'ivrogne qui avait blessé sa voisine est arrêté. (Le Journal - 1935)

Autres textes de Lucien Descaves

La cité Jeanne d'Arc dans la littérature

- La Cité Jeanne-d'arc - Extrait de Paysages et coins de rues par Jean Richepin (1900)

- La Cité Jeanne d'Arc dans "Les mémoires de Rossignol" (1894)

- Extraits de "Un gosse" (1927) d'Auguste Brepson: