Promenade à travers Paris

Là où jadis coulait la Bièvre

Le Matin — 12 juin 1929

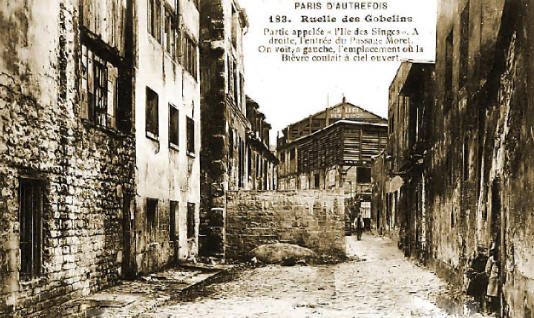

Jadis, la Bièvre coulait librement sur la totalité de son parcours. Venant de l'étang de Saint-Quentin, où elle prend sa source, après avoir couru à travers champs et prairies, elle longeait le couvent des Cordelières, se séparait en deux bras enserrant l'Ile des Singes (emplacement de l'actuelle ruelle des Gobelins) traversait la grande rue Saint-Marceau, étendait ses sinuosités dans l'enclos Saint-Victor, puis, courant encore parmi les vergers et les bois, elle achevait son voyage en se jetant dans la Seine, près de la porte de la Tournelle.

Au moyen âge, quand Paris connut l'invasion anglaise, c'est sur les rives de la Bièvre que furent installées les premières brasseries. Les Anglais importèrent chez eux le vin de France et nous laissèrent leur « good ale ». Par déformation, le peuple appela « godale » ou « godaille » cette boisson et donna le surnom de « godailleux » aux buveurs de bière.

Plus tard, sous le règne de Louis XV le Bien-Aimé. M. de Julienne, ami de Watteau, fit construire un pavillon de chasse sur la rive gauche de la Bièvre. Gentilhommes et dames de la cour se donnaient rendez-vous en cet endroit pour s'en aller ensuite chasser le lièvre à la Butte-aux-Cailles…

Il y a une trentaine d'années, la Bièvre coulait encore dans ces parages et Huysmans, dans un ouvrage que tous les amoureux du vieux Paris ont dans leur bibliothèque, consacra à la petite rivière et à ses environs d'inoubliables pages pleines de poésie et de mélancolie.

Cependant, la Bièvre n'était plus à cette époque le virginal ruisseau serpentant à travers plaines et forêts. « Globulée de crachats, épaissie de craie, délayée de suie, écrivait Huysmans, elle roule des amas de feuilles mortes et d'indescriptibles résidus lui la glacent, ainsi qu'un plomb qui bout, de pellicules.»

Hélas Aujourd'hui, il ne nous est plus loisible de contempler, — même souillée — la petite rivière dans Paris et il nous faut aller bien loin en dehors de la ville pour retrouver sa trace…

Ces « deux petites berges si attrayantes, celle qui court le long du verger et celle réservée aux lavandières » ne sont plus que des souvenirs…

La Bièvre, cachée à tous les regards, coule maintenant souterraine et ignorée et ses eaux se mêlent à celles de l'égout collecteur…

De ce quartier des Gobelins, si minutieusement décrit par Huysmans, il ne reste plus que quelques vieilles maisons et deux ou trois ruelles pleines de souvenirs… Plus de trace de l'amas de bouges signalé par l'écrivain et de la pègre qui les fréquentait… Le calme règne maintenant dans ces parages.

Dans l'ancienne rue de Bièvre (rue des Gobelins depuis 1859), un immeuble neuf s'élève au 3, sur l'emplacement de l'ancien hôtel de Mascarini.

Un peu plus loin, derrière une fabrique récemment construite, dans le fond d'une cour, le castel de la reine Blanche dresse son toit pointu et on peut apercevoir de ce bâtiment les larges fenêtres coupées de croisillons, la vieille horloge ainsi qu'une voûte.

Ce castel fut construit sur l'emplacement de l'ancien logis de la reine Blanche, dans lequel eut lieu le fameux bal des Ardents, où le roi Charles VI acheva de perdre une raison déjà fortement ébranlée par l'incident de la forêt du Mans.

La nuit tragique de la reine Blanche

C'est dans la nuit du 24 janvier 1394 qu'eut lieu ce bal des Ardents. Le roi Charles VI et cinq jeunes seigneurs s'y étaient rendus, déguisés en sauvages…

On y devait procéder à la cérémonie du mariage de Blanche de Navarre, veuve de Philippe VI de Valois, et, quand il s'agissait du remariage d'une femme veuve, la cérémonie religieuse avait lieu à la nuit.

Au cours de la fête qui suivit, le duc d'Orléans, ayant approché un flambeau du groupe entourant le roi, mit le feu aux vêtements d'un jeune seigneur. Torche vivante, le malheureux communiqua le feu à ceux qui l'entouraient et dont les habits étaient formés de toile enduite de poix, sur laquelle on avait collé de la laine et des étoupes.

La jeune duchesse de Berry, ayant eu la présence d'esprit d'envelopper la- roi avec la traine de sa robe, Charles VI évita le trépas. Mais il n'en fut pas de même pour ses suivants.

Nantouillet se jeta dans une cuve pleine d'eau et ce fut le seul des, jeunes seigneurs qui ne périt point, Hugonin de Grisay et Aimery de Poitiers succombèrent sur place, carbonisés. Le bâtard de Foix et le comte de Joigny furent transportés à leur hôtel et moururent deux jours après dans des souffrances atroces.

Après cette nuit tragique, le logis de la reine Blanche fut abandonné. Le 20 mai 1404, Charles VI en fit don aux « manans et habitants de Saint-Marcel pour y tenir deux foires et un marché tous les lundis ».

La ruelle des Gobelins

C'est vers 1450 que Gilles Gobelins vint établir sa teinturerie d'écarlate sur les bords de la Bièvre. Deux siècles plus tard, le dernier survivant de la famille Antoine Gobelins épousait la marquise de Brinvilliers dont le nom est resté célèbre dans les annales du crime.

Il y a vingt ans, on accédait à la ruelle des Gobelins par une sombre voûte. Aujourd'hui, la voûte a disparu et l'on pénètre dans la ruelle en descendant une légère pente pavée.

De vieilles maisons ont été récemment démolies à l'entrée du passage Moret ; par contre, l'ancien pavillon de chasse de Julienne a été restauré. Mais c'est en vain que l'on chercherait la trace des frontures.et des macarons qui l'enjolivaient. D'ailleurs, le pavillon sert maintenant d'habitation au gardien d'une fabrique des environs.

Plus loin, sur le côté gauche, seuls vestiges, ou à peu près, du passé, on remarque la façade postérieure de la manufacture ornementée de deux plaques commémoratives et faisant saillie, l'abside de l'ancienne chapelle. Malgré toutes ses transformations, ce quartier a conservé un certain pittoresque qui ne peut laisser indifférent l'ami du passé qui sait évoquer les souvenirs que nous venons d'esquisser.

Si symphatique qu'il soit cet article contient des erreurs s'agissant du bal des ardents. D'une part, la date de ce bal était, en fait, le 28 janvier 1393 et non le 23 janvier 1394 comme mentionné. D'autre part, ce bal n'eut nullement lieu dans le faubourg Saint-Marceau mais à l'hôtel Saint-Pol dans le Marais. Ce localisation du bal des ardents au chateau de la reine Blanche, que l'auteur de l'article n'a pas été seul à commettre, est une légende urbaine encore véhiculée aujourdhui. (NdE)