Le roman de la Bièvre

Elie Richard (1922)

Chapitre VI

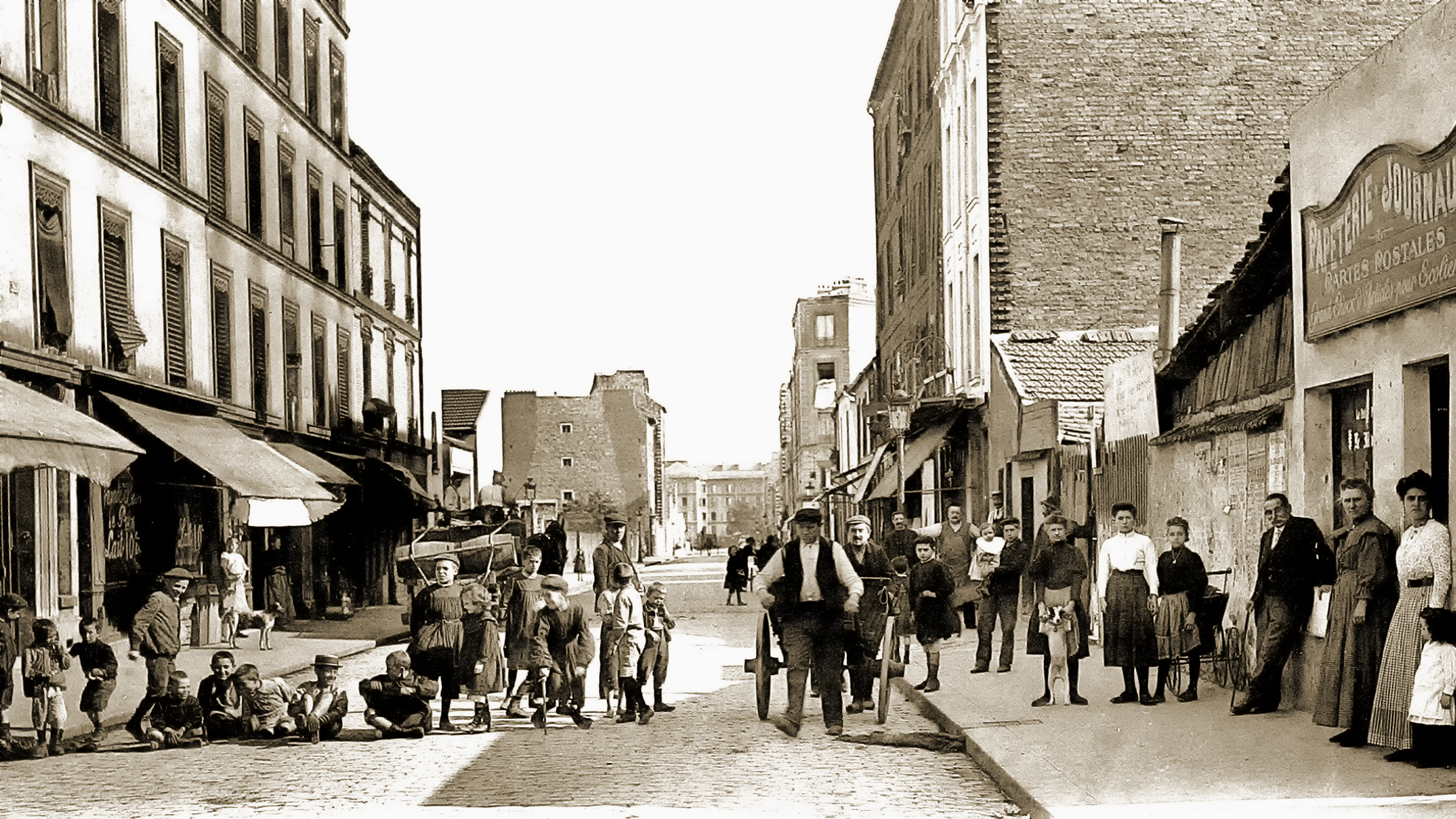

L'histoire du faubourg Saint-Marceau est mouvementée, colorée plus qu'une autre. La croissance de Paris de ce côté est chaotique et saccadée.

Par-delà les murs de l'abbaye Sainte-Geneviève, sur le penchant de la vallée de la Bièvre, Saint Médard égaya d'abord quelques maisons. La rivière y tourna à une meule. L'Église appela des fidèles. Le hameau devint bourg. Il fut riche-bourg.

Quand on a passé l'eau, on commençait de monter le Mont Cétard (Mons Cetardus) qui fit Mouffetard s'élevait au sud, couverts de vignes, de champs, de taillis. Les Romains eurent là un champ de sépulture.

Comme Marcel, évêque de Paris, avait été enterré sur cette hauteur en 436, un sanctuaire y florit, qui portait son nom. On en vint à dire : la hauteur de Saint Marcel. Ce fut le point d'attraction de la petite agglomération. Le bourg Saint Marcel fut naturellement razzié par les Normands, par toutes les hordes de qui ne pouvant entrer dans Paris défendu s'acharnaient sur ses confins ; il ne fut jamais important, alors. Ce n'est que XIIe siècle, lorsque la protection fut efficace qu'une population importante s'y établit et y bâtit. Elle n'était d'ailleurs que de pauvres gens attachés à des huttes misérables, des clients du fief de Saint-Marcel dont l’église jouissait de privilèges octroyés par Charles V et Charles VI.

Le bourg Saint-Médard s'organisa dès le XIIe siècle, entre Sainte-Geneviève et le Mont-Cétard ; c'est alors qu'on le qualifie de riche-bourg. Uni à la ville Saint-Marcel, au XVe siè cle, il fut déclaré faubourg de Paris.

Si Saint-Médard était riche, Saint-Marcel était adonné à la truanderie. Les descriptions du temps parlent de ruelles misérables où se réfugiaient les jongleurs et les tire-laine. Les ouvriers du cuir des rives de la Bièvre, les ouvriers du bois dont les chantiers allaient depuis le Mont-Cétard jusqu'aux forêts qui enveloppaient l'horizon de Paris, les filles d'amour qui couraient l'aventure, de l'abreuvoir Mâcon aux confins des bois, formaient sa population.

C'était le faubourg souffrant, selon l'expression du temps.

Ce pays, voué aux labeurs sales, aux misères, était le refuge des vaincus de ce Paris grandissant. Il n'a guère changé, depuis le Moyen-âge jusqu'au XIXe siècle. C'est étonnant comme la civilisation est lente et pour ainsi dire inefficace contre ces affections de la Société, la prostitution, les labeurs forcés, la misère. Mercier, à la veille de la Révolution, peint encore de Saint Marceau des tableaux d'un pittoresque médiéval. Delvau, vers 1850, notait : « La plupart « des adorables maîtresses dont ils (les hommes riches du Paris bourgeois, du centre), ornent leur côté... sortent du faubourg Saint-Marceau. » Les filles de Théâtre de 1830, à son dire, avaient fait les premières armes dans les filatures et les fabriques du faubourg souffrant.

L'église Saint-Marcel fut démolie en 1804. Les transformations haussmanniennes eurent moins de peine ici où les quartiers n'avaient pas la densité du centre, du quartier latin, de la rive droite. Mais, suivons les annales.

La Bièvre arrosait d'abord les jardins de l'Abbaye des Cordelières, que Marguerite de Provence, veuve de Saint-Louis, avait fondée en 1284. On y gardait, en relique, le manteau du royal lépreux.

C'était un beau domaine qui, du champ de l'Alouette (il demeure une rue de ce nom) venait jusqu’environ Lourcine.

Les Gobelins avec les Cordelières se partageaient les services de la Bièvre qui tournait leurs moulins, abreuvait leurs fosses, fécondait leurs potagers.

Les troupes d'Henri IV campèrent à l'Abbaye des Cordelières. Ces gens d'armes eurent toujours une forte propension à fréquenter les nonnains. Je ne sais si, usant comme à Montmartre des mâles séductions, ils firent aux béguines, la guerre d'amour ; ce qu'il est d'assuré, c'est la démolition et la pillerie qu'ils perpétrèrent, si bien qu'il ne demeura aux bords de la rivière des Gobelins, que des ruines.

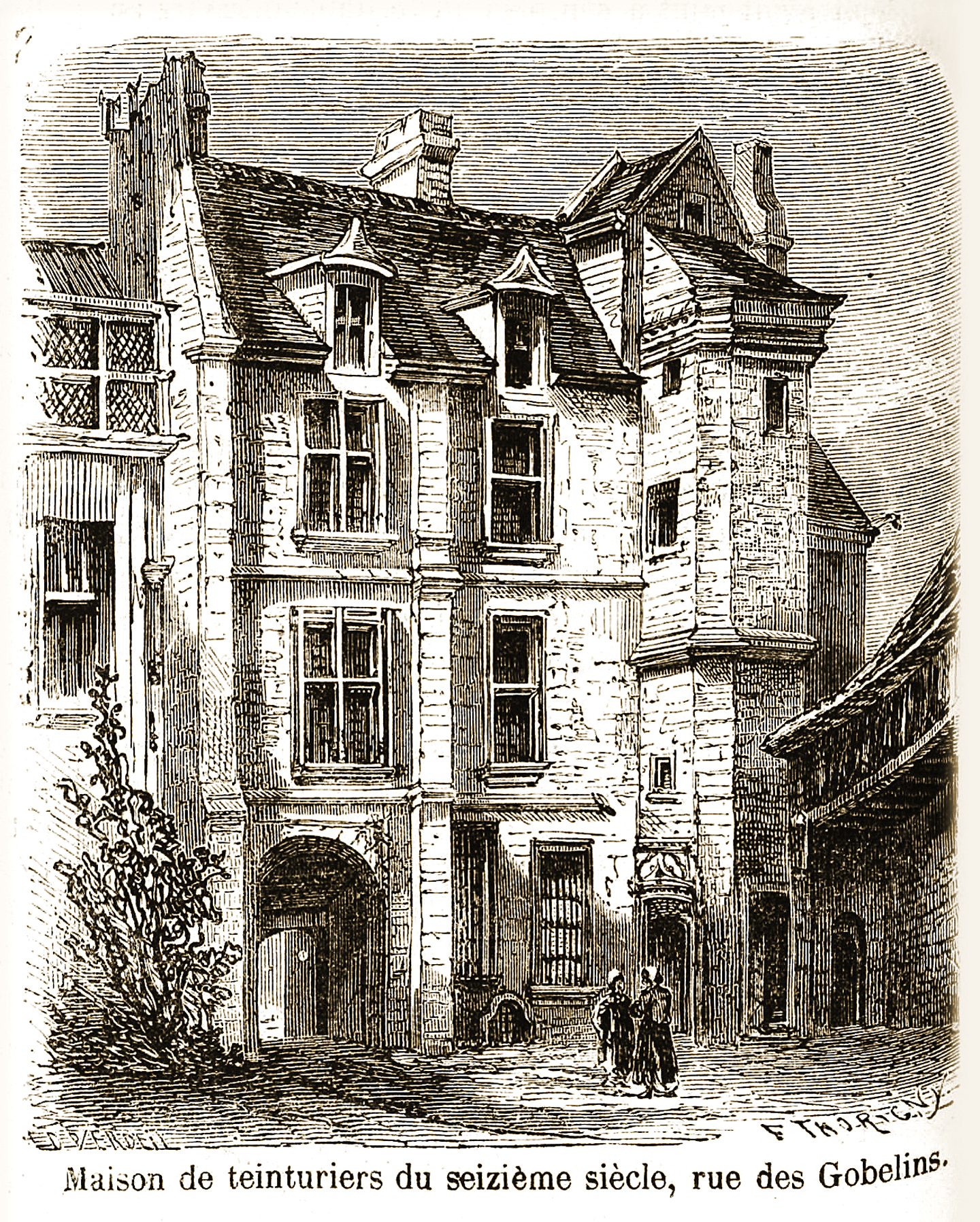

Vers 1450, Jean Gobelin, marchand teinturier en écarlate, était venu s'établir au flanc du Mont Cétard et au bord de la Bièvre. Philippe Gobelin lui succéda. Il prospéra, s'accrut, donna son nom au cours d'eau et au faubourg. Une légende douait de propriétés favorables à la teinturerie, ces eaux encore bocagères. Les Gobelins salirent bien un peu le courant. En outre, ils attirèrent malencontreusement de nouveaux riverains. Les frères Canaye adjoignirent une manufacture de tapis à la teinturerie. Le Hollandais Gluck et le Flamand Jean Liausen leur succédèrent. Marc de Comans et François de la Planche, tapissiers flamands, sur la prière d'Henri IV, s'installèrent à leur tour, en Avril 1503, dans le voisinage.

M. Jean de Julienne, un Gobelin, teinturier, aussi, était l'ami de Watteau qui dessina un Moulin sur Bièvre. Il est à la Bibliothèque Nationale. En 1700 Phélypeaux, Intendant Général de Paris, rapportait au roi : « Les eaux de la Bièvre servent à faire aux Gobelins, les belles teintures d'écarlate qui sont eu réputation par toute l'Europe. Ou en porte en Asie même, jusque dans la Chine et ces belles étoffes sont en admiration partout. »

Dès 1662, Colbert proposait au roi, de réunir là tous les artistes royaux, et en 1667 fut promulgué l'édit qui instituât la Manufacture Royale des Meubles de la Couronne. L'établissement, acheté par Colbert, eut pour directeur, Lebrun, le peintre fameux, puis Mignard. Une vraie école des beaux-arts était fondée.

La rivière des Gobelins fut à jamais fameuse,

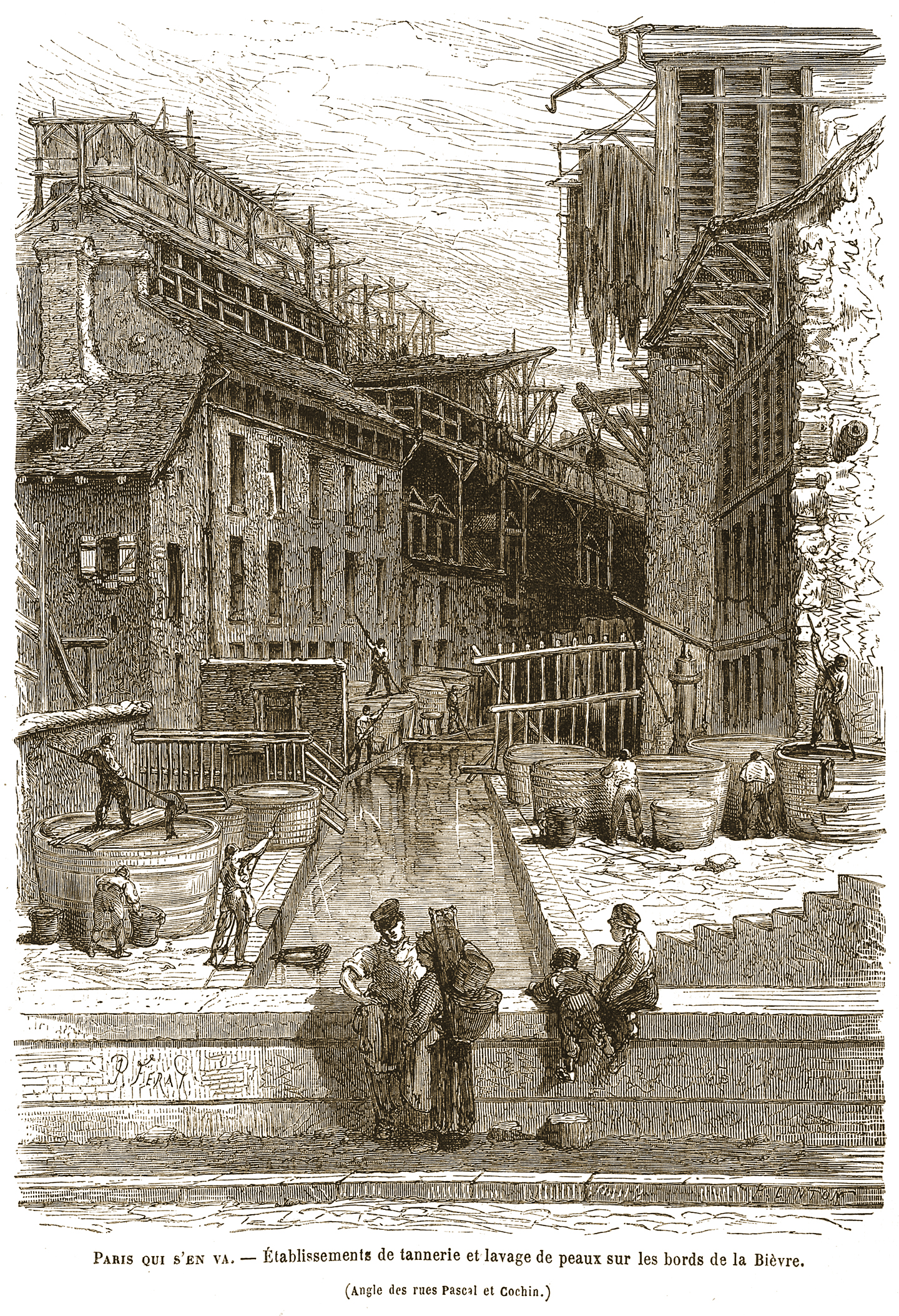

Cependant, ses avatars ne faisaient que de commencer. Tout d'abord, les tanneurs chassés du centre de la Ville, en 1673, la vinrent souiller à leur façon, de leurs pestilences.

Le faubourg Saint-Marcel logeait les ouvriers et artisans de ces draperies, tapisseries, teintureries et tanneries. Il y eut des guinguettes pour les petits, des folies pour les riches artisans, les ennoblis, quelques seigneurs.

La famille des Gobelins, entrée dans la noblesse, sa célébrité fut d'un autre ali Le marquis de Brinvillers était Gobelin. Il épousa l'empoisonneuse qu'on brûla en 1676.

La Butte-Coupeaux, Jardin des Plantes, aurait été une « voirie » commencée avec les démolitions du mur de Philippe Auguste, elle porta des moulins à vent, et aussi des canons, en 1525 quand on attendait les Espagnols.

Déjà les moulins pullulaient sur la Bièvre. Pour alimenter de farine la ville qui grandissait, on les multipliait, sur les moindres hauteurs pour tenter les moindres souffles, sur la rivière de Paris qui pût être asservie à ce labeur. Il serait plaisant d'additionner et de chiffrer la force produite par les nombreux moulins qu'on recense. Charles de Lamberville a compté les grains de ce chapelet. Ils étaient vingt-quatre en 1626. Mithouard a fait la liste que voici : Moulin d'Arcueil, Moulin de la Roche, de Gentilly, de Jantevil, de Croulebarbe, de Saint-Marcel, de la Tournelle, des Coppeaux, (ce n'était pas celui de la Butte Coupeaux) (1), celui d'Alais, celui de Recouvrance.

En 1822, ajoute le président Mithouard, le moulin Croulebarbe, était une tréfilerie ; le moulin Fidel, pulvérisait du charbon animal ; le moulin Copeau (sic) s'occupait de vermicelle ; celui du Ponceau, traitait du papier.

La rivière des Gobelins était forte. Elle poussait à la roue de toutes ces meules et nourrissait d'innombrables fosses de tanneries. Mais où elle brillait, c'est par ses inondations. Elle y fut terriblement experte. L'Estoile et d' autres ont recensé ses exploits.

En 1526, elle inonde et atteint le 2e étage des maisons. Elle demeure paisible pendant cinquante-sept ans, puis elle s'agite brusquement, sort de son lit, renverse des murs, emporte des ponts. En 1618, , elle chasse les bénédictines du Val Profond. Anne d'Autriche les installe plus haut, dans le faubourg Saint-Jacques, à l'actuel Val-de-Grâce.

Six ans après, nouvelle incursion dans les quartiers riverains Saint-Médard, l'Église des Cordelières sont dépavés par les eaux. C'est le Déluge Saint-Médard, dont parle Sauval. Il dure trente heures, trente heures de désolation, de ruines, de noyades. La ville a des maisons ravagées, la campagne est submergée, les moulins détruits.

1626 : la nuit de la Pentecôte, voit une nouvelle ruée des eaux de la Bièvre. Des murailles sont mises par terre ; l'eau d'un coup, atteint le premier étage des maisons. Sous la date de 1665, Guy-Patin note que : « Les victimes sont nombreuses. Quarante-deux corps qui avaient été repêchés sans ceux que l'on ne sait pas. »

Mlle Capitan, qui a patiemment noté ses périodiques humeurs, ajoute que la Bièvre, le 29 mai 1901, fit encore d'importants dégâts.

Au XVIIe siècle, le faubourg Saint-Marcel célait en ses rues sinuantes, des cabarets que les littérateurs, grotesques et même classiques, ne dédaignèrent pas. La Rose Rouge, Le Lion d'Or, le Mouton Blanc, les Cabarets du Dauphin, du Juste, sont les plus connus. Ils étaient fréquentés par les lurons des tanneries, les baguenaudiers et des compagnons que Saint-Amand congratulait, après Villon, avant Verlaine.

La Bièvre coulait parmi ce quartier saur boueux, pestilent banlieusien :

« Est-ce de la suie ou de L'encre ? »

chantait car elle a toujours tenté les écrivains — sur son flageolet, en 1668, Claude Lepetit, qui composait son Paris ridicule et burlesque.

« Si la Bièvre puait un peu, écrit Delvau, deux siècles après, on la supportait encore. » Après la rue Pascal, elle se contournait en vue de Saint-Médard, où il y avait un pont, passait entre les rues Censier et du Fer-à-Moulin. Elle bifurquait là au Moyen-Âge. Un bras détourné courait vers la place Maubert. Mais son vrai lit longeait le Jardin des Plantes. Un beau pont, le pont Livault (d’où la rue Poliveau), la passait encore.

Delvaux a vu, de ses yeux vu, une fontaine à cet endroit obombrée maigrement de peupliers (1830-1850 ? ).

Jusqu'à la Seine, elle allait au milieu de prés, d'enclos, de tanneries surtout, coupait le beau séjour d'Orléans, et ses jardins vastes, (plus anciennement). Sur ces jardins, la rue Censier fut tendue. Cornille elle n'avait pas de nom, dit Lavallée, on l'appela la rue sans chef... Cela fit : rue Censier. Je le veux !...

Ce dont on peut être sûr, c'est que les rues Censier et du Fer-à-Moulin étaient habitées par les richards de la tannerie. La Halle-aux cuirs y est née et y meurt. (C'est une façon de dire), L'hôtel du banquier Sardini, homme fort riche, mais plus célèbre par les grâces de sa femme que par celles de sa fortune, s'élevait dans ce quartier. C'est à présent la boulangerie de l'Assistance Publique.

Ce coin de Paris garde une étampe, un hâle, un aspect du XVIIe siècle authentique.

Il y avait un hospice, rue Censier, qu'on appelait les Cent Filles. Fondé en 1624, pour cent orphelines, il devait se transformer d'une façon qu'il est bon de rapporter et qui confirmera bien ce qui a été dit plus haut ; il devint simplement une de ces fabriques dont les filles ont rendu Saint-Marceau famé, aux éphémérides du monde galant.

La Bièvre venait jeter dans la Seine ses eaux, sirupeuses chargées des teintures des Gobelins, du tan des fosses d’écrouissages, des ordures d'un pays de misère, au bas du boulevard de l'Hôpital, un peu en amont, au beau milieu de la gare d'Orléans.

A lire également d'Elie Richard

Le roman de la Bièvre - Chapitre IV

Le roman de la Bièvre - Chapitre V

En février 1893, le conseil municipal de Paris, sous la conduite de M. Ernest Rousselle, décidait ce qui suit pour le 13ème arrondissement : Ouverture de la rue Bobillot, entre la place d'Italie et la rue du Moulin-des-Prés ; ouverture de la rue Caillaux ; mise en état de viabilité de la rue Croulebarbe ; ouverture d'une voie nouvelle, de la rue de Tolbiac à la gare d'Orléans-Ceinture ; prolongement de la rue Jeanne-d'Arc ; achèvement de la rue Pascal ; ouverture de la rue des Messageries ; mise à l'alignement de la ruelle des Gobelins.

En février 1893, le conseil municipal de Paris, sous la conduite de M. Ernest Rousselle, décidait ce qui suit pour le 13ème arrondissement : Ouverture de la rue Bobillot, entre la place d'Italie et la rue du Moulin-des-Prés ; ouverture de la rue Caillaux ; mise en état de viabilité de la rue Croulebarbe ; ouverture d'une voie nouvelle, de la rue de Tolbiac à la gare d'Orléans-Ceinture ; prolongement de la rue Jeanne-d'Arc ; achèvement de la rue Pascal ; ouverture de la rue des Messageries ; mise à l'alignement de la ruelle des Gobelins.