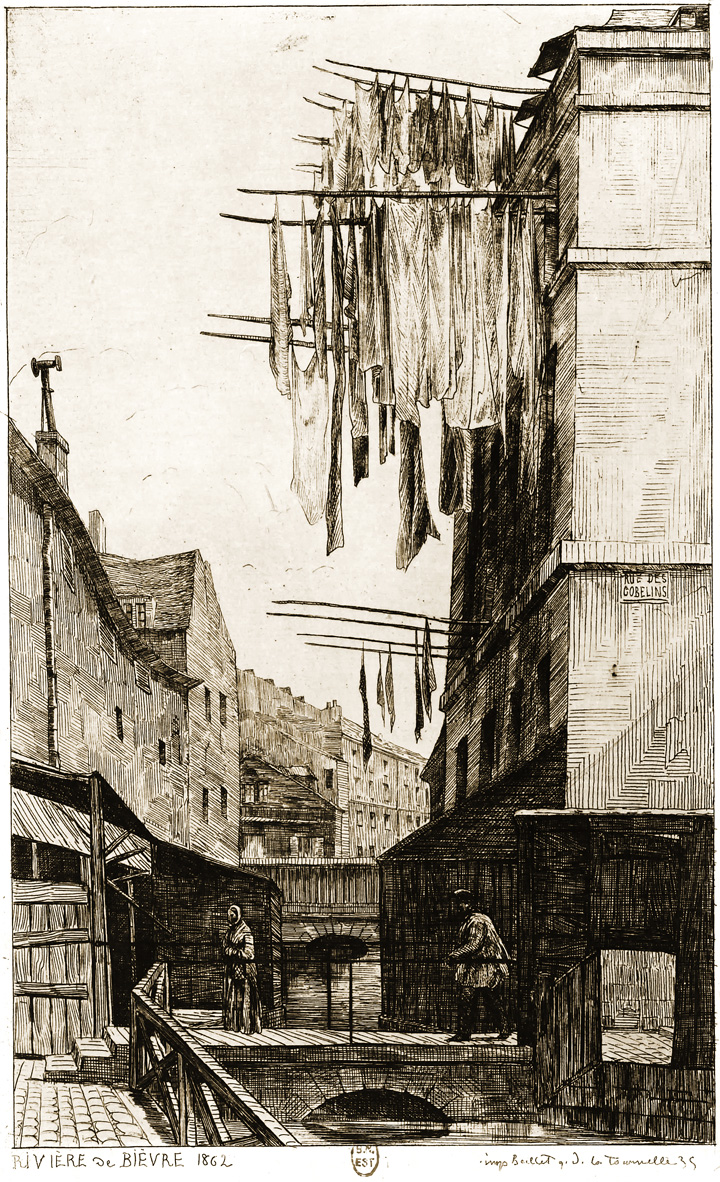

Les eaux de la Bièvre.

Académie de médecine

Séance du 30 novembre 1875

Le Temps — 7 décembre 1875

Depuis plus d'un siècle, l'État et l'administration parisienne s'occupent à l'envi du problème hygiénique posé par l'infection des eaux du ruisseau qui se jette dans la, Seine à la hauteur du Jardin des Plantes.

L'infection est manifeste dans les chaleurs de l'été les bulles gazeuses et fétides qui se dégagent de cette eau fangeuse feraient croire qu’elle est en ébullition. La putridité commence à la hauteur du village d'Antony elle va croissant jusqu'au point où, non loin de la rue de Buffon, la Bièvre se déverse dans le fleuve. La cause de l'infection est bien connue ; elle est dans les résidus des usines et principalement des 4 ou 500 blanchisseries installées dans les villages d'Arcueil, de Cachan et de Gentilly ; elle est dans les eaux ménagères des 13e et 14e arrondissements ; elle est enfin dans les déchets des tanneries de l'ancien faubourg Saint-Marceau.

Source : Gallica-BNF

Le conseil de salubrité de la Seine, désireux d'en finir avec cette question et de tarir la source des plaintes légitimes des riverains de la Bièvre, a chargé, une commission d'étudier l'état des choses et de lui proposer les moyens propres à le faire cesser. La commission se compose de MM. Boudet, Delpech et Poggiale. Son travail est terminé ses propositions sont formulées dans un rapport de M. Poggiale, dont les plus importants passages ont été communiqués à l'Académie.

Nous n'insisterons pas sur le tableau auquel a donné lieu dans le rapport l'infection des eaux de la Bièvre. Des analyses chimiques, faites par M. Gail, ont démontré l'accroissement de la putridité depuis Antony jusqu'à la Seine dans tout ce trajet on ne trouve plus ni plantes vertes ni poissons, l'oxygène de l'eau disparaît graduellement, indice de la fermentation active qui s'établit au soin du ruisseau à la hauteur de la rue de Buffon, l'eau de la Bièvre, sur 100 grammes, contient 283 milligrammes de matières organiques et 17 milligrammes d'ammoniaque elle renferme 6 0/0 d'acide sulfhydrique. La commission pense que cet égout, le plus infect de tous les égouts de Paris, n'est pas seulement incommode à cause des odeurs qu'il répand, il doit, en certains cas, favoriser la production ou l'extension de maladies endémiques.

Le curage, opéré une fois l'an, sans enlèvement complet et rapide des boues, est un remède tout à fait insuffisant. La commission estime d'ailleurs que les règlements actuellement en vigueur, fussent-ils appuyés de nouvelles dispositions législatives sur les résidus industriels, ne feront pas disparaître cet état de choses. Voici le remède qu'elle propose :

Il faudrait canaliser la rivière depuis Antony jusque dans l'intérieur de l'enceinte, c'est-à-dire lui construire un lit maçonné, formant cuvette imperméable ; couvrir ce canal depuis l'enceinte, et puisqu'il est, en réalité, un égout, le traiter comme tel enfin, organiser en amont d'Antony de puissantes écluses de chasse qui permettraient de balayer, quand besoin serait, cette tranchée aujourd'hui malsaine et puante, qui serait ainsi rendue à sa véritable destination. La dépense est évaluée à un peu plus d'un million. Le conseil de salubrité a approuvé le rapport et ses conclusions.

M. Depaul a demandé si le drainage, dont le rapport ne dit rien, ne serait pas un moyen efficace bon à imposer aux industriels pour opérer la désinfection de leurs résidus. Le moyen est bon, réplique M. Poggiale, mais, outre qu'il serait difficile d’en surveiller l'application, il arrive souvent que, faute de terrains, il est impraticable.

A lire également