La Bièvre

Une rivière au fond, des bois sur les deux pentes ;

Là, des

ormeaux brodés de cent vignes grimpantes,

Des prés où le faucheur brunit

son bras nerveux ;

Là des saules pensifs, qui pleurent sur la rive,

Et,

comme une baigneuse indolente et naïve,

Laissent tremper dans l'eau le bout

de leurs cheveux.

Comme nous descendions, l'autre jour, les ruelles tortueuses qui ravinent les pentes de la Butte-aux- Cailles, nous souvenant de ces vers des Feuilles d'automne, à l'adresse de la Bièvre, nous comparions, chemin faisant, aux frais paysages qu'ils célèbrent, le tableau assurément moins poétique qui se déroulait à nos pieds.

C'est que la Bièvre, à son entrée dans les étangs de la Glacière, ne ressemble guère à la Bièvre à sa sortie des étangs de Saint-Quentin. Là-bas, derrière les collines boisées de Sèvres et de Meudon qui se lèvent par inflexions onduleuses dans la lumière pâle et dorée de cette après-midi d'octobre, vers Buc, vers Amblainvilliers, au bas des futaies de Chaville, la rivière limpide et rocheuse serpente à travers d'ombreuses vallées toutes retentissantes du bruit mouillé des écluses et du tapage des moulins.

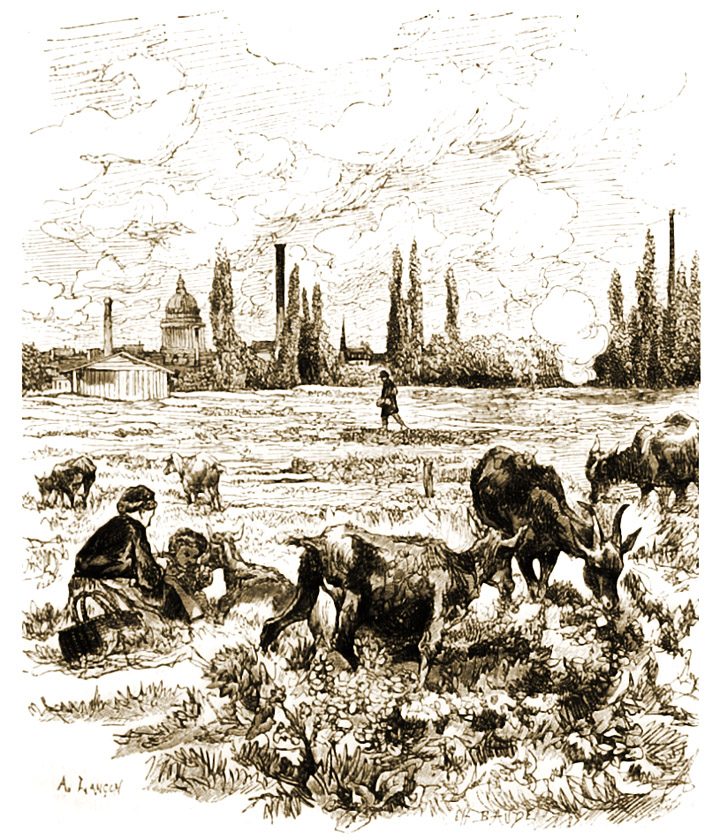

Ici, sous le village de Gentilly, dont le clocher d'ardoises pointe au-dessus des lignes froides et géométrales des fortifications, la Bièvre, déjà fatiguée par le travail des fabriques, se glisse obscurément sous la voûte grillée de la muraille, et noire, muette, fangeuse, s'allonge dans Paris comme une coulée d'encre. Elle se traîne alors, divisée en deux bras, au milieu de vastes terrains mouvementés, rayés de longs murs blanchis à la chaux, mamelonnés de monticules crayeux, tatoués de marais et d'étangs où se reflètent les hauts séchoirs des tanneries et les toits tumultueux échelonnés sur l'horizon.

Paris a poussé ses maisons neuves et ses cheminées d'usines jusque sur les hauteurs dominantes de Montsouris et de la Butte-aux-Cailles, mais elles s'y sont arrêtées comme si elles avaient hésité à descendre dans cet étrange pays, qui jouit, du reste, d'une réputation qui n'a rien de bien encourageant.

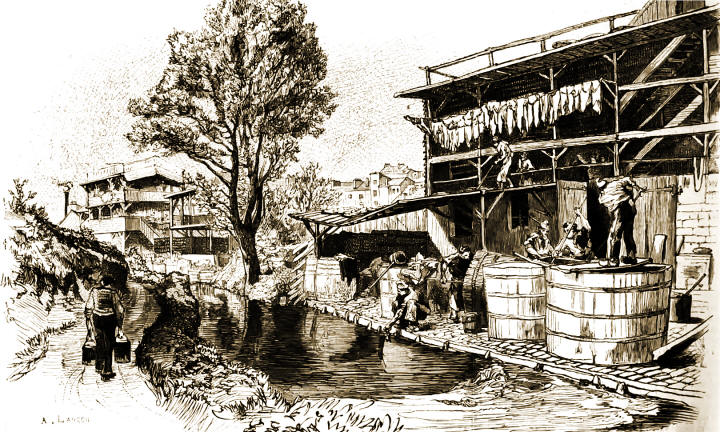

C'est cette contrée, où des travaux d'assainissement et de canalisation sont commencés et dont, par suite, la physionomie va bientôt disparaitre, qui a fourni à notre ami et collaborateur Lançon les différents motifs de dessins dont nous commençons aujourd'hui la publication, et qui s'ouvre par une entrée de la Bièvre dans Paris.

Elle semble, en effet, placée là tout exprès pour tenter le crayon de l'artiste, cette vieille masure sans fenêtres, avec sa porte unique au linteau lézardé, ses contre-forts verdis et déchaussés faisant épaule à des murailles hors d'aplomb et sur lesquelles s'affaisse et s'écroule une toiture en briques disjointes, d'où s'échappe un tuyau de cheminée campé de travers comme un chapeau sur la tête d'un homme ivre. Le feuillage arrondi d'un noyer jette son ombre mobile sur cette ruine ; sur cette ruine ; deux laveuses agenouillées au bord de l'eau battent et tordent un linge bariolé qu'elles empilent dans de vieilles barriques défoncées plantées debout à côté d'elles, et la rivière bleuie et savonneuse s'enfonce sous l'arche assombrie du chemin de fer de ceinture dans une perspective ensoleillée, pleine de détails changeants et des plus pittoresques.

Une poutre vermoulue et jetée en travers du Bras-Mort de la Bièvre lui fait un pont que nous ne franchissons qu'en hésitant. Nous descendons la rivière en suivant un sentier humide et gluant, pavé de quartiers de savates et de morceaux de vieux chapeaux, bordé, à droite, par de vigoureuses touffes d'orties aux feuilles vénéneuses et dentelées, à gauche, par une haute levée de terre où se dessèchent quelques pâles graminées. L'odeur âcre et forte qui nous prend aux narines nous indique suffisamment l'approche d'une mégisserie. Des peaux à tambour, chevillées sur des herses et tendues à crever, vibrent au soleil, rangées contre un mur de craie. Sous des hangars, des ouvriers robustes, les bras nus, étirent t plongent dans des cuves baveuses et pleines d'une eau jaunâtre des peaux fraîches et toutes rouges encore du sang des abattoirs. La rivière plaquée de vert, lourde, épaisse, décomposée, charrie lentement un tas de choses horribles, tandis que le vent remue dans les hauts séchoirs de longues files de peaux tannées qui pendent flasquement comme des lambeaux de linge sale.

C'est immédiatement en aval de cette tannerie, située au bas de la rue du Pot-au-Lait, que passera le nouveau boulevard de Tolbiac.

De même qu'un grand artiste imprime à chaque objet qu'il interprète la marque originale et distinctive de son tempérament et de son caractère, de même Paris semble imprimer aux moindres productions sensibles de la nature ou des arts renfermées dans son milieu une originalité d'aspect, de relief et de couleur que l'on demanderait en vain à ces mêmes productions placées en dehors du cercle de son rayonnement. C'est ainsi que l'œil est arrêté presqu'à chaque pas par quelque scène inattendue, par quelque construction incohérente et bizarre, au milieu de ces terrains vagues et incultes, mouchetés de végétations arides, sillonnés d'étroits chemins embrouillés, où l'on se trouve parfois face à face avec certains visages dont le regard clignotant semble moins familier avec la lumière du jour qu'avec celle de la nuit.

Gustave Geffroy (1855-1926), administrateur de la manufacture nationale des Gobelins, était aussi l'un des dix membres fondateurs de l'Académie Goncourt.

Gustave Geffroy (1855-1926), administrateur de la manufacture nationale des Gobelins, était aussi l'un des dix membres fondateurs de l'Académie Goncourt.