La disparition de la Bièvre

Le Journal des débats politiques et littéraires — 28 aout 1893

Nous avons donné, au mois de mars, l'énumération des grands travaux de voirie qui seront prochainement exécutés dans Paris. Parmi les opérations projetées sur la rive gauche, il faut signaler tout particulièrement la canalisation prochaine de nouveaux tronçons de la Bièvre, déjà voûtée sur la plus grande partie de son parcours dans Paris. Elle sera, couverte, en effet, à l'angle, de la rue de Valence et de l'avenue des Gobelins, sur l'espace qui s'étend du boulevard d'Italie à la rue de Tolbiac et entre la rue Croulebarbe et la ruelle des Gobelins.

Ces travaux, qui vont totalement modifier quelques vieux « coins » parisiens, reportent la pensée sur la physionomie qu'ils ont gardée des vieux âges. Mais ce sont, en même temps, les bords de la Bièvre que l'esprit se plaît à évoquer. On aime à se représenter la petite rivière « filant à travers prés, sous des saules », faisant tourner des moulins, baignant des parcs et de petites châtellenies, là même où ont été tracés nos avenues et nos boulevards toutefois, seul l'emplacement occupé aujourd'hui par le boulevard d'Italie possédait autrefois moulins et gentilhommières. Plus bas, le « ruisseau limpide » recevait, dès le douzième siècle, les déjections industrielles et ménagères de la grande ville. Les « tueries et écorcheries », refoulées au-delà de l'enceinte de Philippe-Auguste, s'étaient installées en grand nombre sur ses rives. Les tanneries et mégisseries leur succédèrent, et tel était leur nombre, que le peuple ne tarda pas à croire que l'eau de la Bièvre avait des propriétés merveilleuses pour le lavage et la teinture des peaux.

Aussi, dès cette époque, les émanations de la Bièvre, à partir des Gobelins jusqu'à son confluent, près du pont de la Tournelle, n'étaient-elles rien moins qu'agréables. Et M. Joris-Karl Huysmans, dans les pages colorées qu'il a consacrées à la petite rivière, la voit-il peut-être un peu trop à travers le prisme trompeur de l'illusion romantique, lorsqu'il nous la montre, au moyen âge, vierge de pollutions, longeant, « ecclésiastique et suzeraine », le couvent des Cordelières. En vérité, c'était une eau fangeuse qui baignait les pieds du cloître. Et les moines de l'abbaye de Saint-Victor n'eurent pas à se louer d'en avoir dérivé une partie vers leur enclos.

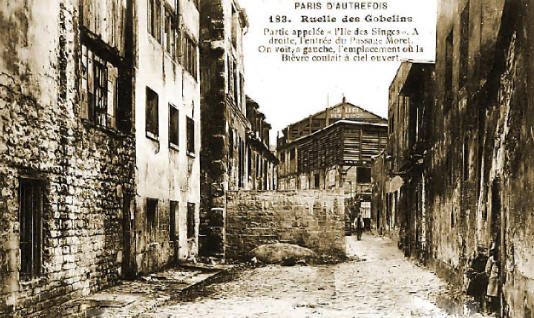

C'était surtout dans ce dédale de la ruelle des Reculettes, des Gobelins, du passage Moret et de la rue Croulebarbe que la Bièvre souillée exhalait ses fétides émanations qui pénétraient, rue des Gobelins, jusque dans l’hôtel seigneurial du marquis de Mascarini, où se trouve aujourd'hui la crèche municipale du quartier Croulebarbe. C'est qu'à cette époque on ne s'occupait guère de curer le lit de la rivière. Et, cependant, il n'en résultait pas seulement de mauvaises odeurs, mais aussi des inondations, au moment des grandes pluies. On en cite quelques-unes, aux quatorzième, quinzième et seizième siècles, qui détruisirent des maisons et noyèrent des gens.

Ce fut au cours de ce siècle que l'on tenta en régularisant le niveau de la pauvre Bièvre devenue stagnante, vaseuse et méphitique, de lui rendre un courant rapide et des eaux claires. On voulut d'abord mettre à contribution les étangs de Versailles. François Arago donna ensuite l'idée de percer dans le lit de la rivière des puits artésiens, mais le rendement de ces puits s'épuisa rapidement.

Cependant, les grands travaux de viabilité allaient successivement nécessiter la canalisation souterraine de la Bièvre. Aujourd'hui, après la rue Croulebarbe, la Bièvre n'est plus entrevue qu'au « bief Pascal », rue de Valence et rue Censier.

Delà, elle ne va plus, comme primitivement, jusqu'en amont du pont d'Austerlitz, ainsi que beaucoup de personnes le croient encore. Son eau corrompue tombe, rue Geoffroy-Saint-Hilaire, dans l'égout collecteur de la rive gauche.

Dirons-nous que, vers 1882, un géomètre soumit à l'administration un projet tendant à rendre la Bièvre flottable et navigable ? Le projet parut un peu fantaisiste et ne sembla pas devoir répondre, en cas de réussite, par de sérieux avantages aux frais qu'eût nécessités son exécution.

Et c'est ainsi que la Bièvre, irrévocablement, sera enterrée au fond de sa vallée nivelée.

Entre le boulevard d'Italie et la rue de Tolbiac, ruisseau noirâtre, la Bièvre coule dans un terrain vague et pelé, à l'herbe maigre, semé de jardinets aux pousses souffreteuses.

Si, contournant la Butte-aux-Cailles, l'on s'engage dans la rue de la Fontaine-à-Mulard, parmi de pauvres horizons de banlieue, on tombe sur le chemin des Peupliers. Franchissant la poterne des Peupliers, près de la porte de la Maison-Blanche, on aperçoit, sortant de terre, le ruisseau noir de la Bièvre, en face de Gentilly.

Parallèlement au cours de la Bièvre, dans les communes suburbaines, existe un égout, qui reçoit, à Arcueil, une partie des matières du dépotoir d'une Société de vidanges. Le dimanche, principalement, la besogne se faisant probablement plus tôt, c'est à partir de cinq heures de l'après-midi que l'odeur s'en répand.

C'est au point que les douaniers de la poterne sont obligés de calfeutrer les bouches de l'égout, sans parvenir pourtant à s'épargner le supplice de cette infection dont les égoutiers savent aussi quelque chose. Il y a encore, à quelques pas, une fabrique de produits chimiques dont les odeurs enchérissent sur celles de l'égout.

« C'est pourquoi, nous disait-on, si la Bièvre sent quelque chose, ici ça ne se sent pas, au milieu du reste. »

Les habitants des quartiers Croulebarbe et des Gobelins n'en sauraient dire autant. Par les soirs de chaleur, la Bièvre y répand une abominable haleine.

Afin de savoir si cet état de choses n'était point préjudiciable à la santé publique, nous nous sommes rendu à la préfecture de police, aux bureaux du Conseil d'hygiène. Nous y avons constaté que la Bièvre n'y a été l'objet d'aucun « rapport » depuis plus de dix ans. Les dernières plaintes dont la rivière a été l'objet remontent à 1878.

Des cas de fièvre typhoïde se présentèrent dans le quartier de la Maison-Blanche ; ils semblaient dus à l'endiguement partiel des eaux de la rivière, par suite des fermentations qui en résultaient. Cet endiguement, nécessité par des travaux de viabilité, ne fut, d'ailleurs, que momentané.

En général, tous les ouvriers tanneurs qui travaillent sur le bord de la Bièvre se portent bien, et nous ne savons pas que, de son fait, des épidémies se soient déclarées dans les quartiers qu'elle visite. Ce qui ne veut point dire que son eau n'est pas un fameux « bouillon de culture ». Aussi, l'achèvement de sa canalisation souterraine ne peut-elle être qu'ardemment souhaitée.

Nous tenons, .de M. Bechmann, ingénieur en chef du service de l'assainissement, que les travaux qui doivent être exécutés dans ce but seront entrepris au cours de l'an prochain.

Le nombre des usines et ateliers des bords de la Bièvre a, peu à peu, progressivement diminué, à ce point que, depuis 1884, les industriels riverains ne participent plus aux frais de son entretien.

Le jour où tous les intérêts qu'elle dessert auront disparu, la Bièvre sera complètement rendue souterraine. Et l'on n'apercevra plus qu'à travers des grilles d'égout cette charmante rivière d'autrefois, qui, d'après nos historiens, servit de ligne de défense aux Gaulois, lors du premier siège de Lutèce par les Romains.

Petit détail des pêcheurs nous ont affirmé qu'on y pouvait encore pêcher des goujons, en remontant du côté de Versailles, il est vrai.

Mais où est l'époque où l'on y pêchait des écrevisses pour la table de Mme de Maintenon ?

A lire également