La Bièvre

L’Intransigeant — 2 avril 1895

Histoire de la Bièvre. — Un véritable égout à ciel ouvert. —Question de salubrité publique. — Le bief de Buffon.

Nous avons enregistré le vote du Conseil municipal concernant le bief Buffon

La couverture de la Bièvre est toujours à l’ordre du jour.

Les améliorations obtenues depuis plusieurs années sont loin de donner satisfaction aux habitants des quartiers qu’arrose et infeste la Bièvre.

Ces habitants réclament, avec juste raison, au nom de la salubrité publique, de la santé de leurs enfants. Pour se convaincre que les réclamations sont fondées, il suffit, à différents moments de l’année, de se promener dans certains quartiers des cinquième et treizième arrondissements : l’odeur que répand la Bièvre est si nauséabonde que les ouvriers sont obligés de tenir leurs fenêtres fermées, alors que leurs logements trop exigus ont tant besoin d’air pur.

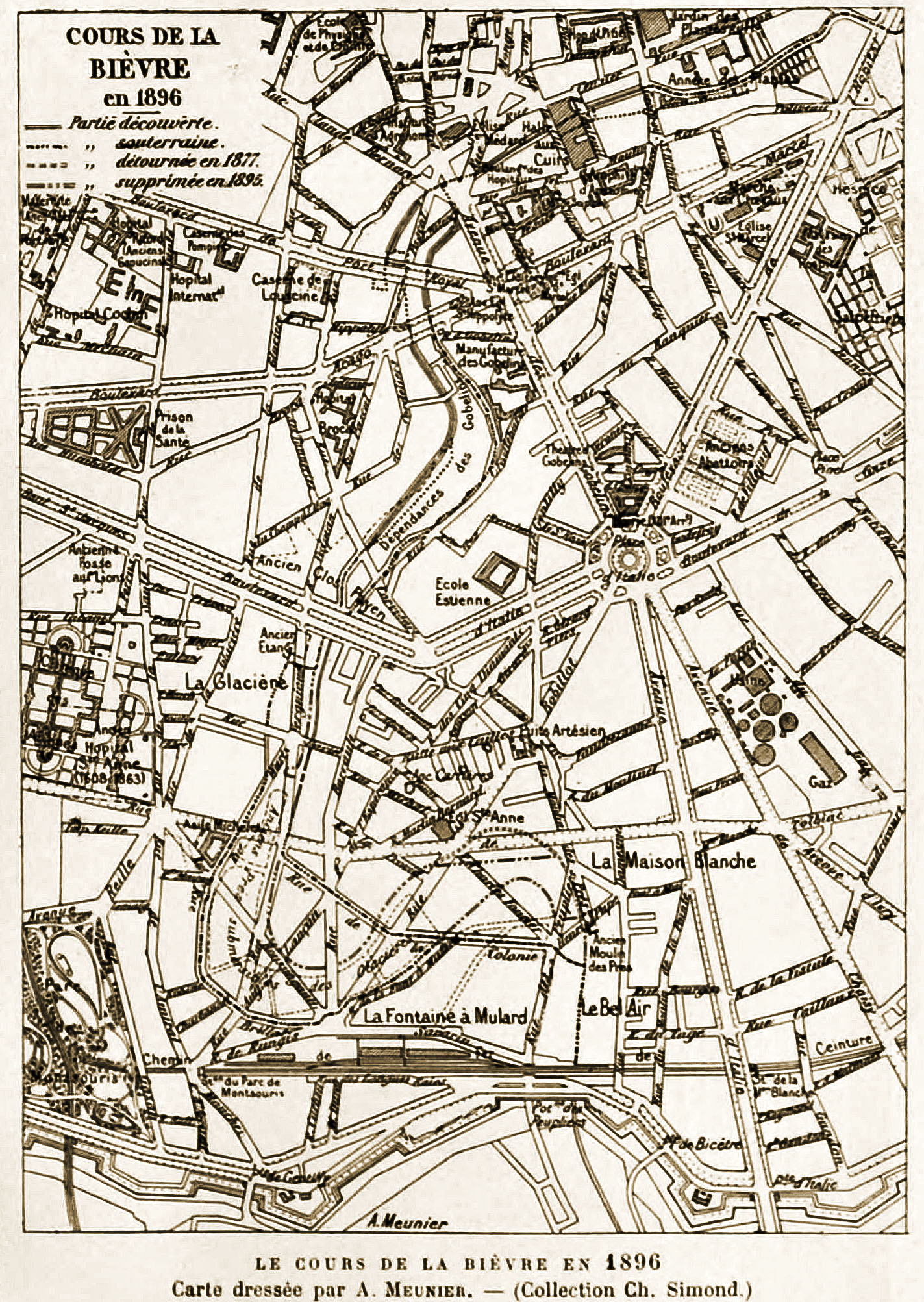

La Bièvre se divisait autrefois, avant d’entrer dans Paris, en deux bras, la Bièvre morte et la Bièvre vive. Le premier était le lit naturel de la rivière, le second une dérivation, creusée de main d’homme pour l’alimentation des moulins des Prés, Croulebarbe et Saint-Marcel et Saint-Hippolyte, et connue sous le nom de rigole des Gobelins.

Ces deux bras, après avoir décrit des courbes sinueuses entre l’enceinte fortifiée et les anciens boulevards extérieurs, venaient se réunir non loin de l’église Saint-Médard en un cours unique qui se prolongeait à peu près parallèlement aux rues Censier et de Buffon jusqu’à l’hospice de la Salpêtrière, non loin duquel il allait se terminer en Seine à l’amont du pont d’Austerlitz.

En vertu d’une ordonnance de 1860, la Ville, après avoir acquis les terrains nécessaires à cet effet, avait canalisé, les deux bras, en construisant pour l’un comme pour l’autre un lit maçonné, composé d’un radier légèrement concave et de deux piédroits verticaux.

D’autre part, elle était devenue acquéreur à diverses époques des trois moulins, avec la majeure partie des biefs artificiels correspondants.

Au moment où Belgrand entreprit l'établissement d’un réseau de collecteurs, la Bièvre était déjà tellement infectée par l'usage que l’industrie avait fait de ses eaux, elle était si bien considérée dès lors comme un véritable égout à ciel ouvert, qu’un des premiers soins du directeur des Eaux et Égouts fut de jeter tout le débit de la rivière dans le nouveau collecteur général de la rive gauche, auquel il donna même le nom caractéristique de collecteur de la Bièvre.

Depuis 1838, ce grand collecteur reçoit les eaux de la rivière de Bièvre à la rue Geoffroy-Saint-Hilaire, et, la détournant de son ancien cours, la mène au siphon de l’Alma pour gagner ensuite le débouché de Clichy par le collecteur Marceau.

Dès lors, le bief inférieur, entre le boulevard de l’Hôpital et la Seine, commandé à l'amont par une vanne, ne remplit plus que le rôle d’un déversoir d’orage appelé à livrer seulement passage aux crues exceptionnelles, tandis que celui immédiatement contigu, entre la rue Geoffroy-Saint-Hilaire et le boulevard de l’Hôpital, recevait une alimentation artificielle rendue nécessaire par l’existence d’assez nombreuses industries encore florissantes à cette époque.

À partir de ce moment, la suppression méthodique des divers biefs de la Bièvre, décidée en principe, a été peu à peu réalisée par tronçons, soit que le lit fût simplement recouvert d’une voûte, soit qu’un égout fût appelé à le remplacer.

C’est ainsi, par exemple, qu’en 1877-1880, un égout spécial de grand type a été construit, depuis la poterne des Peupliers jusqu’à l’extrémité amont du collecteur général de la rive gauche, pour recevoir dès son entrée dans Paris la Bièvre morte, qui, dans son parcours hors de l’enceinte, venait d’être remplacée par un égout départemental.

Désormais la Bièvre vive se trouva seule employée à l’alimentation des deux bras dans l’intérieur de Paris et à la desserte des industries riveraines.

C’est ainsi également qu’on exécuta en 1880-1885 le collecteur, dit de la Colonie, sous la rue de ce nom, et qui, recoupant les deux bras sinueux de la Bièvre entre la rue des Peupliers et la rue de Tolbiac, a permis de les supprimer complètement sur une longueur considérable.

En 1889, ou a entrepris, pour le continuer ensuite systématiquement, le prolongement de ce collecteur par les-rues Vergniaud, Pascal et Censier jusqu’au collecteur général. Ce travail très important n’a pu être exécuté que par tronçons partiels successivement raccordés et il n’est pas encore entièrement terminé, mais ce qui reste à faire est relativement peu de chose, le crédit est disponible et l’on n’attend plus que l’assouplissement des formalités de l’expropriation de deux immeubles.

La mise en service de ce collecteur dit collecteur Pascal, que complètent d’ailleurs les égouts récents des rues du Pot-au-Lait, Wurtz, Paul-Gervais, ainsi que la couverture de la Bièvre vive entreprise le long de la rue Croulebarbe et dans la rue des Gobelins, a déjà permis ou va permettre très prochainement de supprimer le lit des deux Bièvres sur une assez grande longueur, dans le treizième arrondissement.

Quand les opérations en cours ou dotées seront achevées, les seuls biefs découverts qui subsisteront encore seront les suivants :

Bièvre vive : Treizième arrondissement :

De la Poterne des Peupliers à la tête amont du collecteur de la Colonie (bief des Peupliers), 204 mètres. — Entre le boulevard d’Italie et la rue Corvisart (bief Corvisart), 16 m. 50.— Entre les rues Corvisart, et Croulebarbe (bief Croulebarbe), 147m. 50. — Entre les boulevards Arago et de Port-Royal (bief de-Port-Royal), 55 mètres.

Cinquième arrondissement : Entre le boulevard de Port-Royal et l’avenue des Gobelins (bief de Valence), 125 mètres.

Au total environ 550 mètres.

Bièvre morte : Treizième arrondissement :

Rue de la fontaine-à-Mulard (bief Pau), 57mètres 10. — Rue du Pot-au-Lait (bief Lerambert), 33 mètres. — En amont de la rue Saint-François-de-Sales (bief Lartas), U7 ni. 50. — En aval de la rue Saint-François-de-Sales (bief de la Glacière), 57mètres. — Entre la rue Corvisart et le boulevard Arago :(bief des Cordelières), 540 mètres.

Cinquième arrondissement : Entre le boulevard Arago et la rue Claude-Bernard (bief Pascal), alimentation artificielle ; 150 mètres. — Entre la rue Monge et la rue de la Clef (bief de la Photographie), 180 mètres. — Entré les rues Santeuil et Geoffroy-Saint-Hilaire (bief. Santeuil), 135 mètres, — Tronçons divers entre les rues Geoffroy-Saint-Hilaire et le boulevard de l’Hôpital (bief Buffon, alimentation artificielle) 390 mètres.

Au total, environ 1,589 m. 60.

Comme les deux bras de la Bièvre présentaient jadis dans Paris un développement de plus de 8000 mètres, on peut dire que l’œuvre de transformation est déjà fort avancée, puisqu’on est parvenu à en réduire la longueur effective à 2,140 mètres seulement, soit à peine plus du quart. Cette œuvre n’a pour ainsi dire coûter à la Ville que la dépense matérielle des travaux : il n’a pas été versé d’indemnités aux riverains, qui ont été successivement amenés à renoncer dans leur intérêt, même aux droits plus ou moins justifiés dont ils excipaient sur la rivière de Bièvre.

Sur les biefs découverts qui subsistent, il ne manque pas de riverains déjà disposés à en faire autant ; d’autre part, l’industrie tend à se modifier, et l’on peut assurément espérer que, dans un petit nombre d’années par le seul jeu des intérêts privés, la transformation s’achèvera ou peu s’en faut aux mêmes conditions.

A la suite des pétitions couvertes, d’un très grand nombre de signatures, et après une discussion au sein de la sixième commission, il a été décidé que, la commission proposerait au Conseil de comprendre dans le plan de campagne des travaux d’assainissement la couverture d’un des biefs les plus importants — le bief Buffon — ou plutôt sa transformation en égout, car c’est un de ceux où la rivière proprement dite ne coule plus et qui reçoivent une alimentation artificielle.

C’est ce projet qui a été soumis au Conseil et voté sur rapport de M. Deschamps, auquel nous empruntons les intéressants enseignements d’on vient de lire.