De septembre 1890 à mars 1891, l'éphémère quotidien socialiste L'Égalité publia, quasi

quotidiennement, sous la signature d'Auguste Lagarde, une série d'articles intitulée "Cabarets, bouges et assommoirs"

répartie en plusieurs groupes dont "Cabarets modernes ayant cessé d’exister

Cabarets, bouges et assommoirs

Cabarets modernes ayant cessé d’exister

La Morgue — Le Petit-Louvre dit la « Chique morte »

Peu de Parisiens, — à part les fureteurs et les chercheurs, — ont connu un affreux tapis franc de la Cité Doré qui avait pour enseigne : Au rendez-vous des amis mais que l’on appelait communément : À la Morgue.

La Cité Doré, qui se compose de sept ruelles non accessibles aux voitures, sinon aux voitures... à bras, et qui compte une population d’environ huit cents personnes, possède, cela va sans dire, un certain nombre de comptoirs à boissons, mais tous, à peu de chose près, ont la même physionomie banale, et la Morgue a été jusqu’à présent le seul qui ait eu des traits distinctifs nettement accusés,

La Cité Doré est peu connue quoiqu’on en parle bien souvent. Quant à son histoire, elle est absolument ignorée.

Au commencement de ce siècle, il y avait, dans le XIIIe arrondissement d’aujourd’hui, entre le boulevard de la Gare, la rue Jenner et la place Pinel, une sorte de château dégénéré qu’encadraient des cabarets des guinguettes et des bals publies du dernier ordre. On appelait cette habitation le Château de Bellevue.

Quand les limites de la capitale furent reculées jusqu’au boulevard de la Gare, un spéculateur, nommé Stuart, acheta le château et le transforma en débit de chopes. Il devint la Brasserie écossaise, qui n’eut qu’un médiocre succès. En 1831, elle fut achetée à vil prix par M, Cochrane, qui fit de vains et coûteux efforts pour y attirer le public.

Quelque temps après, un fonctionnaire de l’École polytechnique, M. Doré, s’en rendit acquéreur, et y ajouta un grand terrain contigu qu’il fit planter d’arbres et entourer d’un mur en maçonnerie. Le Château de Bellevue cessa d’être une brasserie pour devenir un parc d'agrément d’une assez grande étendue (douze mille mètres carrés environ).

Mais, pendant longtemps, ce terrain avait été l’endroit préféré où les soldats avaient coutume d’aller vider leurs querelles. Ce qu’il y avait eu de duels dans ce Pré-aux-Clercs moderne ne saurait s’imaginer. Le mur de clôture qu’y avait fait élever M. Doré ne changea rien aux habitudes acquises : on ne pouvait plus y pénétrer, cela est vrai, mais on escaladait l’enceinte et cela revenait au même. Peu à peu, on fit ensuite une brèche par où duellistes et maraudeurs passaient à leur aise. M. Doré fit fermer ce trou ; on en fit un autre à quelques pas plus loin. Le public paraissait tenir énormément à la fréquentation gratuite de ce parc, et pour l'en expulser, il eût fallu faire des dépenses relativement considérables. Cependant M. Doré voulait utiliser sa propriété, ce qui n’était pas très aisé. Il essaya de la vendre. Aucun acquéreur ne se présenta. C’est alors qu’il prit le parti de la diviser en petits lots qu’il loua aux ouvriers avec la faculté d’y bâtir, le tout payable par acomptes de trois francs par semaine.

Telle est l’origine de cette agglomération de demeures infimes et malsaines. On lui a conservé le nom de M. Doré. C’est donc la Cité Doré qu’il faut dire, et non la Cité Dorée, comme on l’a imprimé tant de fois. Privât d'Anglemont lui avait donné la dénomination de Villa des Chiffonniers.

© Édouard Desprez / DHAAP

La plus grande partie de la population appartient en effet à la corporation des chiffonniers ; il y a aussi des allumeurs de réverbères, des bouchonniers, des brossiers, des casquettiers, des découpeurs en papier, des polisseurs, des tondeurs, des rempailleurs, des étameurs, etc. Mais les philosophes du crochet y sont les plus nombreux. Ce sont eux qui gouvernaient et régnaient à la Morgue. Ils y avaient même établi — et ce détail a bien son prix — une manière de constitution verbale pour régler leurs rapports sociaux au cabaret. Les biffins s’étaient divisés en trois catégories : la première comprenait ceux qui avaient une hotte en bon état et un crochet en fer luisant : c’étaient les pairs. La seconde était composée des malheureux ne possédant qu’un cabriolet avarié ou un crochet hors d’âge. On les appelait les sénateurs.

Les manants du chiffonnage qui, faute d'un mannequin, en étaient réduits à fourrer leur récolte dans un sac, formaient la troisième catégorie : c’étaient les députés.

Ces trois classes de la chiffonnerie avaient chacune leur place parfaitement délimitée. Les pairs ne devaient pas se mêler aux sénateurs, et réciproquement. Les uns et les autres étaient tenus de se saouler entre eux et de ne pas faire commerce de égigues avec leurs voisins Ce qu’il y a de surprenant, en vérité, c’est que cette charte, bâclée sur un comptoir, au milieu des canons, ne fut jamais violée, ou si peu qu’il ne vaut pas la peine d’en parler. Parfois, en effet, dans les soirs de grande liesse, quelques députés ou sénateurs franchissaient leurs lignes de démarcation, mais ce n’était jamais que pour se flanquer de consciencieuses tripotées, après quoi chacun reprenait son rang. Bien plus, jamais personne ne songea à demander la révision de cette constitution, qui mourut de vieillesse. Quel exemple pour certains hommes politiques de nos jours !

*

* *

On mangeait à la Morgue, où les ragoûts ne coûtaient que quatre ronds, mais personne n’a jamais su à quels animaux de la création étaient empruntées les viandes composant ces fricots. Les assiettes étaient en tôle, les couteaux en plomb, les gobelets en fer-blanc et les ustensiles étaient fixés à la table au moyen de longues chaînettes en fer. On pouvait s’en servir, mais non les emporter. Pour les bouteilles, c’était différent : on les délivrait au comptoir contre un cautionnement de quinze centimes, cautionnement qui était restitué à celui qui rapportait la bouteille. C’était un moyen fort simple pour le cabaretier de n’avoir jamais de discussion avec les clients à propos de casse ; cela le dispensait du même coup d’avoir à s’assurer si quelque sénateur indélicat ou quelque pair distrait n’avait pas mis la bouteille dans sa poche, chose qui se produisit, paraît-il, plusieurs fois par jour, avant l’institution du cautionnement.

Cette mesure cependant avait un mauvais côté, pour le consommateur. Ainsi, il arrivait souvent qu’un pauvre diable, alourdi par l’ivresse avant avoir bu tout son vin, s’assoupissait un instant sur le coin de la table. À son réveil, plus de bouteille, un filou l’avait apporté au comptoir et s’était fait rembourser le dépôt. Ces actes d’indélicatesse donnaient lieu à des querelles sans fin, qui se renouvelaient à chaque instant.

La boisson fantastique portant le nom de vin se tenait sur le comptoir dans un immense chaudron quoi appelait le Moricaud. On y puisait à même avec une écuelle en bois munie d’un long manche.

Le cabaret de la Morgue existait encore en 1869, mais il avait déjà perdu une partie de son originalité. Les chiffonniers, toujours en grand nombre, avait déchiré leur constitution et n’étaient plus parqués par catégories. Il parut du reste que la Morgue, avec ses sénateurs et ses députés, n’avait fait que copier la classification des Deux chiens de faïence, à la barrière de Montparnasse, tapis franc d’il y a quarante ans, où il y avait une chambre des pairs et une chambre des députés. Ces inoffensives plaisanteries ont servi dans deux autres cabarets, disparus depuis longtemps. Le Paris actuel n’offre rien de semblable.

Le petit Louvre

La Cité Doré a possédé un autre cabaret typique plus infime encore que la Morgue, si cela est possible. On l’avait surnommé le Petit-Louvre par antithèse ; on l’appelait aussi A la Chique morte, à cause des singulières primes que l’on délivrait aux consommateurs : tout individu ayant fait une dépense de six sous recevait gratuitement une chique morte, c’est-à-dire une chique qui avait déjà servi ; pour une dépense de cinquante centimes, on avait droit à une chique neuve, en bon et vrai caporal. Quand l’addition s’élevait à un franc, trois chiques neuves ou cinq mortes. La progression n’allait pas plus loin. Nota : Les chiques neuves étaient reprises au comptoir à raison de trois pour un sou.

Le Petit-Louvre n’était pas originaire de la cité Doré. Il avait été créé en 1853 à la Cité des Chasseurs, une sorte de passage boueux, puant et fétide qui débouchait au n°31 du chemin d’Asnières, près du chemin de fer de ceinture. Les deux côtés de cette voie de circulation, avaient pour habitations de misérables huttes en bois, dont les planches vermoulues et disjointes laissaient pénétrer jusque dans l’intérieur le regard des rares passants. Pour toitures, une toile goudronnée recouverte de paille ; pour cheminée, un tuyau de poêle crevé et pour fenêtre un trou ovale deux fois grand comme la main.

Vers le milieu de son parcours, la Cité des Chasseurs s’élargissait un peu, et l’on se heurtait alors à un terre-plein inimaginable, composé d’ordures d’immondices et de détritus de toute espèce. Sur ce terre-plein, changement à vue il y avait plus, pour logis, des huttes en planches mais bien des caisses de voitures de saltimbanques posées tout bonnement sur le fumier. Les roues et les brancards avaient probablement servi à faire du feu. On montait dans ces invraisemblable demeures par des escaliers de quatre à cinq marches formées par des pierres chancelantes. Tout sentait le délabrement le plus absolue, la misère la plus horrible. On sortait de là le cœur serré.

C’est dans cette incomparable cité que nous fûmes conduits en 1866 par les exigences de notre métier de reporter à la Liberté, car le boucher Davinant qui avait assassiné le malheureux Duguet, venait d’y être arrêté et il fallait donner au public les détails les plus précis. Après de longues recherches, l’assassin avait été trouvé dans le cabaret dit du Petit-Louvre, d’où il ne sortait presque pas, s’y croyant à l’abri de toute surprise. C’est à cette occasion que nous vîmes de près cet horrible bouge. Il était placé tout au fond de la cité, près du terre-plein, ou il occupait une cabane d’environ huit mètres de superficie. Son enseigne, tracée à la main, ne manquait pas d’esprit. Elle était conçue ainsi :

AU PLUS PETIT DÉBIT DU MONDE

Vins et liqueurs. — Sans billards

Sa clientèle se composait de balayé purs de rues d’égoutiers et d’une respectable quantité de mendiants et de faux estropiés.

— Et les affaires ? demandâmes-nous au patron ça va-t-il un peu ?

— Pas trop, Monsieur, les temps sont durs et puis, cet homme que l’on a arrêté ici, ça va me faire du tort.

— Bah ! vous n’êtes pas responsables de vos clients.

Après la disparition de la Cité des Chasseurs en 1867, le taudis en question fut transféré à la Cité Doré, dans la même maison qui avait vu naître et mourir la Morgue. Mais celui-ci ne fut pas plus heureux que celui-là, et lorsque la guerre éclata, la Chique morte fut fermée pour ne plus se rouvrir. Son patron, un Belge d’Anvers n’y avait pas fait fortune, malgré son ingénieuse prime des chiques. Il s’enrôla, soldat volontaire dans le régiment des sapeurs-mineurs, qu’il déserta trois semaines après avec armes et bagages.

Auguste Lagarde

Bals de Paris, bals de barrière, cabarets, bouges et assommoirs

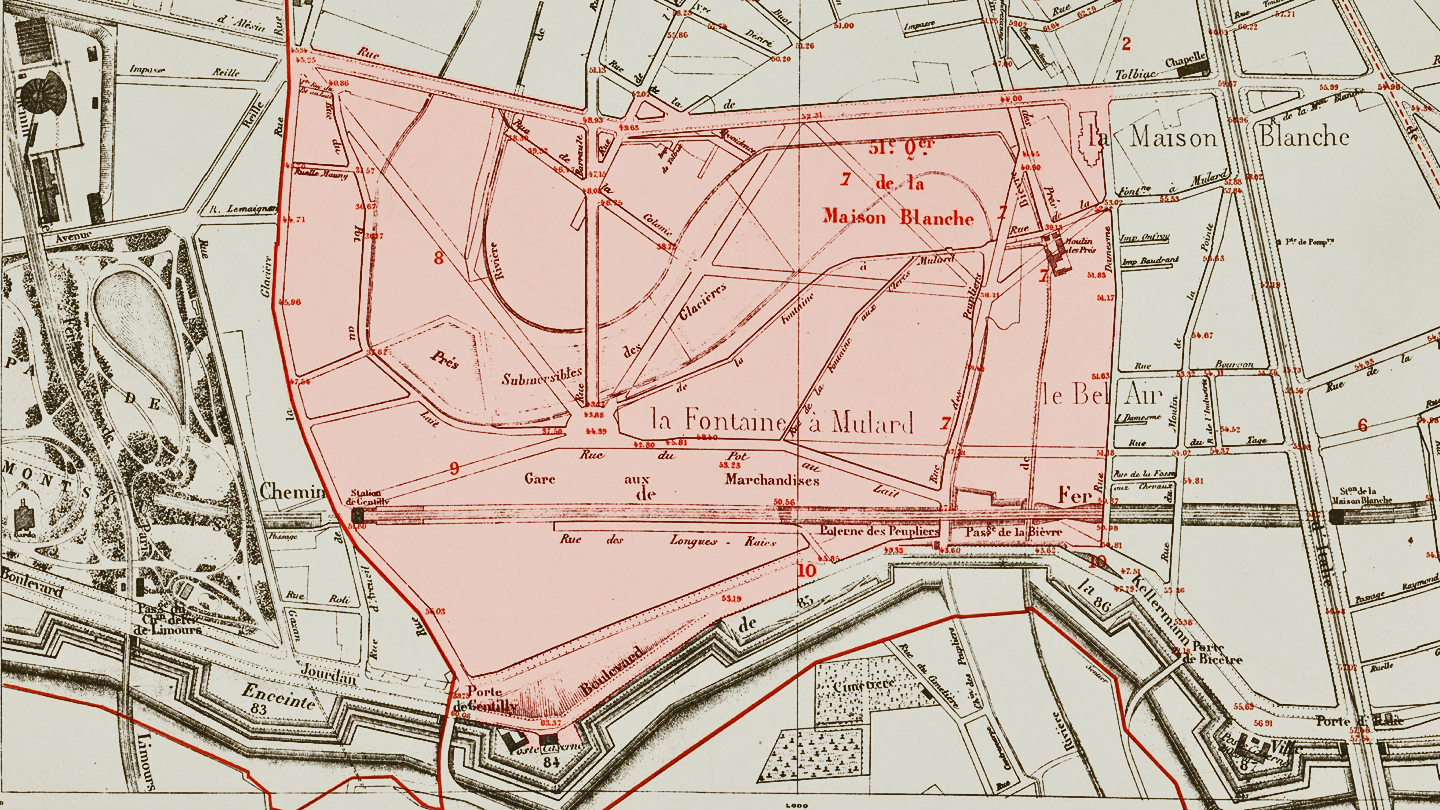

De par sa position géographique, le 13e arrondissement était une terre propice au développement à son voisinnage des établissements vendant des produits soumis à l'octroi. La naissance du secteur des Deux-moulins tient là son origine. Marchands de vins, salles de bal et autres s'installèrent face à Paris avant de devenir parisiens en 1860. Après la sociologie propre au 13e arrondissement a fait le reste.

Promenade à tous les bals publics de Paris, barrières et guinguettes de cette capitale (1830)

Physiologie des barrières et des musiciens de Paris par E. Destouches (1842)

Paris qui danse par Louis Bloch et Sagari (1889).

Les articles de L'Égalité (1889-1891)

Durant sa courte existence, l'éphémère quotidien socialiste L'Égalité (958 numéros entre février 1889 et octobre 1891) s'intéressa à plusieurs reprises aux bals publics de Paris et aux débits de boissons. Il republia des séries d'articles (qui y reprenait, parfois avec moins de détails des textes parus en 1885 et 1886) sous les signatures d'Emmanuel Patrick et d'Auguste Lagarde (en fait Louis-Auguste Lagarde, décédé en 1890, qui utilisait ces pseudonymes), qui entrainèrent les lecteur dans tous les coins de Paris y compris les plus infâmes du 13e arrondissement.

Les bals de Paris par Emmanuel Patrick

"Les bals publics de Paris se divisent en deux-catégories : les bals proprement dits avec orchestre, et les musettes, où il n'y a pas d'orchestre. Mais par suite de l'extension arbitraire donnée au mot musette on comprend sous cette dénomination tous les petits bals n'ayant qu'un instrument de musique, violon, harpe ou piano. Ceux même qui ont à la fois un violon et un autre instrument sont rangés également parmi les musettes ; — cette classification est absurde, mais elle est généralement adoptée, à cause peut-être de sa flagrante absurdité.

Comme nous faisons une monographie des bals et que nous n'avons pas la secrète ambition de réformer le langage, ce qui d'ailleurs serait une entreprise au-dessus de nos moyens, nous allons adopter tranquillement la classification idiote dont on se sert partout, c'est-à-dire que les petits bals de marchands de vins, qu'ils aient un violon ou un orgue de Barbarie, seront appelés musettes. Voilà le lecteur averti."

Louis-Auguste Lagarde

- Le bal du Siècle - L'Égalité — 4 juin 1889

- Le bal Giraldon - L'Égalité — 4 juin 1889

- Les bals-musettes - L'Égalité — 12 juin 1889

Cabarets, bouges et assommoirs par Auguste Lagarde

Cabarets modernes ayant cessé d’exister

Cabarets existant

- L’Assommoir des Deux-Moulins - L'Égalité — 16 janvier 1891

- Le Bois tordu du boulevard de la Gare / Les Deux Moulins du boulevard de l’Hôpital - L'Égalité — 17-18 janvier 1891

Les bals de Paris - Deuxième partie par Auguste Lagarde

Bals disparus

- Avant-propos - L'Égalité — 12 mars 1891

- Le bal Figeac, 93 boulevard de la Gare - L'Égalité — 23 avril 1891

Autres lieux

Le cabaret de la Mère Marie, barrière des Deux-Moulins

- Le cabaret de la mère Marie vu par Alfred Delvau (1859, version courte)

- Le cabaret de la mère Marie vu par Alfred Delvau (1860, version longue)

- Le cabaret de la mère Marie vue par La Chronique illustrée (1869)

- Le cabaret de la mère Marie vu par Charles Virmaître (1887)

La Belle Moissonneuse

Le bal de la Belle Moissonneuse, fondé en 1823, était installé 31 rue Nationale (ancienne numérotation).

Et encore...

- Le cabaret du Pot-d'étain (1864)

- Un bal anonyme aux Deux-Moulins - Maxime du Camp (1875)

- Le cabaret des Peupliers - J.-K. Huysmans (1880)

D'autres établissements du 13e arrondissement eurent des renommées furtives ne consistant qu'à les citer sans entrer dans les détails. Si d'aventure, des éléments d'information étaient découverts, nul doute qu'ils auraient alors leur page. C'était le cas pour :

- Le bal des Fleurs ;

- Le bal Arnold dit le "bal des Boches", fermé en 1886, 161 boulevard de la Gare ;

- Le bal Péru ;

- Le bal des Troubadours, 73 boulevard d'Italie (Auguste-Blanqui) ;

- Le bal Bern, 127 boulevard d'Italie (Auguste-Blanqui).

Le bal du Progrès, 36 boulevard de l'Hôpital, souvent rattaché au 13e arrondissement, était en fait dans le 5e.

Sur la cité Doré

Le récit

Le lieu

- La cité Doré par Alexandre Privât d'Anglemont (1854)

- La Nouvelle Cour des Miracles. - Revue municipale et gazette réunies — 10 septembre 1859

- La Nouvelle Cour des Miracles. - Réponse de M. Doré - Revue municipale et gazette réunies — 1er décembre 1859

- La Nouvelle Cour des Miracles. - Réponse de la Revue municipale et gazette réunies à M. Doré — 10 décembre 1859

- Le cabinet de lecture des chiffonniers par Charles Yriarte (1863)

- Paris Lugubre : la Cité Jeanne-d’Arc et la cité Doré (1879)

- La cité Doré - Journal des débats politiques et littéraires — 22 mai 1882

- La cité Doré par Marcel Edant (Le Petit-Journal - 1887)

- La cité Doré par Jean Soleil (1889)

- Les cabarets de la cité Doré (1890)

- Un coin curieux de Paris (1901)

- La tournée des édiles par Lucien Descaves (1909)

- Trois îlots à détruire d'urgence (1923)

La catastrophe de la Cité Doré

Faits-divers

Sur la cité des Kroumirs

"Qu'on s'imagine un terrain de 30 mètres de largeur et de 150 mètres de longueur environ, en pente vers la rue Jenner, sans issue et sans écoulement d'eau vers cette rue.

Au milieu de ce terrain, un chemin en terre grasse, détrempé par la moindre pluie et rendu infect par les détritus et les déjections de toute espèce qui s'y sont incorporés.

De chaque côté de ce chemin, des abris, plutôt que des baraques, construits en vieux matériaux, en paillassons, en loques, en tout ce que l'ingéniosité de la plus poignante misère peut assembler et coudre pour se préserver de l'intempérie des saisons.

Près de quelques-uns de ces réduits une fosse en terre, quelquefois un tonneau enfoncé dans le sol, sert de cabinet d'aisances. Un peu partout des ordures ménagères, des matières fécales, des débris de toute sorte. On comprendra maintenant pourquoi cette cité a reçu un surnom qui fait image : la cité des Kroumirs."

Dr Olivier du Mesnil - L'Hygiène à Paris (1890)