La mère Marie

Les dessous de Paris / Alfred Delvau (1860)

I.

Avant l'invention du chemin de fer, — ce diabolique successeur du paisible coucou, — les Parisiens songeaient très peu à aller, le dimanche, manger une friture à Asnières, ou une gibelotte à Aulnay, ou une omelette au lard à Montmorency. Ils ignoraient même complétement l'existence des bois ombreux, des prairies verdoyantes, et de tous ces beaux paysages du bon Dieu qui font la gloire des artistes et la fortune des marchands de tableaux. Pour eux, l'univers commençait et finissait Paris ; il tenait tout entier dans cet amas de moellons et de cheminées auquel ces taupinières qu'on appelle Montmartre, Ménilmontant, la Montagne Sainte-Geneviève, servaient en quelque sorte de murailles naturelles, — plus infranchissables que les fameuses murailles de la Chine. Tout venait à eux et ils n'allaient nulle part. Ils ne s'inquiétaient nullement des provenances de leurs objets de consommation, — et on les eût beaucoup étonnés en leur apprenant que les côtelettes sont faites avec des moutons, les roatsbeefs avec des bœufs, les boudins avec du sang de porc, les fromages avec du lait de vache, le cidre avec des pommes, le vin avec du raisin, le pain avec du blé. Sous le prétexte assez spécieux que tout se fait à Paris, ils n'étaient pas éloignés de croire qu'il y avait, rue aux Ours, ou rue Saint-Denis, ou rue Saint-Séverin, des industriels assez ingénieux pour fabriquer des liquides et des comestibles. Et, en y réfléchissant bien, ils n'avaient pas tout fait tort, puisqu’il y a des chimistes assez criminels pour se vanter — à la quatrième page des grands journaux — de fabriquer un excellent vin « dans lequel il n'entre pas un seul grain de raisin ».

C'est égal, ces civilisés-là étaient tout simplement des sauvages.

Je parle, bien entendu ; des Parisiens comme moi ; liés à Paris de père en fils depuis les temps les plus reculés, — et non des Parisiens nés dans le Morvan, dans la Beauce, dans le Gâtinais ou dans le Berry. Les Parisiens d'alors avaient bien le droit d'être ignorants des choses qui se passaient à cinq ou six lieues de la rue Saint-Jacques, puisque, pour aller voir ces choses-là, il fallait des moyens de locomotion expéditifs ou du temps.

Or, ils n'avaient à leur disposition qu'une demi-journée, celle du dimanche, et ils ne pouvaient employer d'autre voiture « que la voiture de leurs jambes. » Faites donc six lieues à pied, avec deux ou trois bambins qui vous tirent dans tous les sens, les uns à dia., les autres à hurhaut, et avec une femme un peu grasse qui s'empourpre et s'essouffle à chaque pas ! Quand vous serez arrivés, vous, votre femme et vos bambins, tout poudreux, en sueur, tirant le pied de fatigue et la langue de soif, il sera nuit et il faudra reprendre la même route pour revenir à Paris, — car le lendemain c'est jour de travail.

Aussi les Parisiens en question ne se donnaient-ils pas la peine d'aller si loin pour si peu de chose.

Ils voulaient profiter des quelques heures de liberté et de soleil que leur offrait le dimanche, et, pour cela faire, ils se répandaient dans les guinguettes qui émaillaient autrefois les faubourgs de Paris, dans les joyeuses courtilles à tonnelles qui illustraient alors les alentours des barrières, chez tous les Ramponneau petits ou grands qui s'essayaient au métier de millionnaires en débitant des tonneaux de vin bleu et des casserolées d'omelettes au lard.

Ah ! les belles et franches lippées qui se faisaient ainsi l'air libre, sous les tonnelles de ces cabarets !

C'est l'éternel chapitre de l'éternel livre de maître François Rabelais :

« Après disner tous allarent pesle mesle la Saulsaye, et là, sus l'herbe drue, dançarent au son des joyeux flageolletz et doulces cornemuses, tant baudement que c'estoit passe temps céleste les veoir ainsi soy rigouller.

« Puis entravent en propos de reciner en propre lieu. Lors, flaccons d'aller, jambons de trotter, goubeletz de voler, breusses de tinter.

« — Tire, baille, tourne, brouille ! —Boute à moy sans eaue... — Fouette moy ce verre gualentement ! Produitz-moi du clairet, voyrve pleurant !... Trèves de soif. Ha ! faulse fiebvre, ne t'en iras-tu pas ?... — Ventre Sainct.Quenet, parlons de boyre... Je ne boy que à mes heures, comme la mule du pape. — Je ne boy qu'en mon bréviaire, comme ung beau, père gardian. — Qui feut premier, soif pu beuverye ? — Soif : car qui eust beu sans soif durant le temps d'innocence ? Beuverye : car privatio presupponit habitum. Je suis clerc. — Je boy pour la soif advenir ! — Je boy éternellement ! — Ce m'est éternité de beuverye et beuverye d'éternité !... — Chantons, buvons ! Un motet : entonnons ! Où est mon entonnouer ?... — Mouillez-vous pour seicher, ou seichez-vous pour mouiller ? — Je n'entends point la théoricque. De la practicque, je m'en ayde quelque peu. — Baste ! je mouille, je humette, je boy ; et tout de paoul de mourir. Beuvez tousjours, vous ne mourrez jamais ! Si je ne boy, je suys à sec, me voylà mort. Mon âme s'enfuyra en quelque grenouillyère. En sec jamais l'âme ne habite. — Sommeliers, ô créateurs de nouvelles formes, rendez-moy de non beuvant, bêuvant ! — J'ai saburré mon stomach, je le laveroys voulentiers. — Si le papier de mes schedules beuvoit aussi bien que je foys, mes créditeurs auroyent bien leur vin quand on viendroit à la formule de exhiber. À boyre Je ne boy en plus. qu'une esponge. — Je boy comme ung templier : et je tanqua sponsus. — Et moy sicut terra sine aqua. — Ung synonyme de jambon ? — C'est un compulsoire de beuyettes, c'est un poulain. Par le poulain on descend le vin en cave ; par le jambon en l'estomach. Or ça, à boyre ! Boyre ça ! … Il n'y a point charge. Respice personam, ponc pro duo : bus non est in usu. — Hume, Guillot, encores y en a-t-il ung pot. — Je me porte pour appelant de soif, comme d'abus. Page, reliève mon appel en forme... — Verse tout plein : la langue me pèle ! — O lachrynta Christi ! C'est de la Devinière : c'est vin pineau ! — O le gentil vin blanc ! Par mon âme, ce n'est que vin de taffetas ! — Mon compaignon, couraigé ! — O les beuveurs ! O les altéréz ! — Page, mon amy, emplis icy et couronne le vin, je te pry. À la Cardinale ! Natura abhorret vacuum. Diriez-vous qu'une mousche y eust beu ? À la mode de Bretaigne ! Net, net, à ce pyot. Avallez, ce sont herbes !... »

Je m'arrête ici : ces citations de maitre François donnent trop soif.

II.

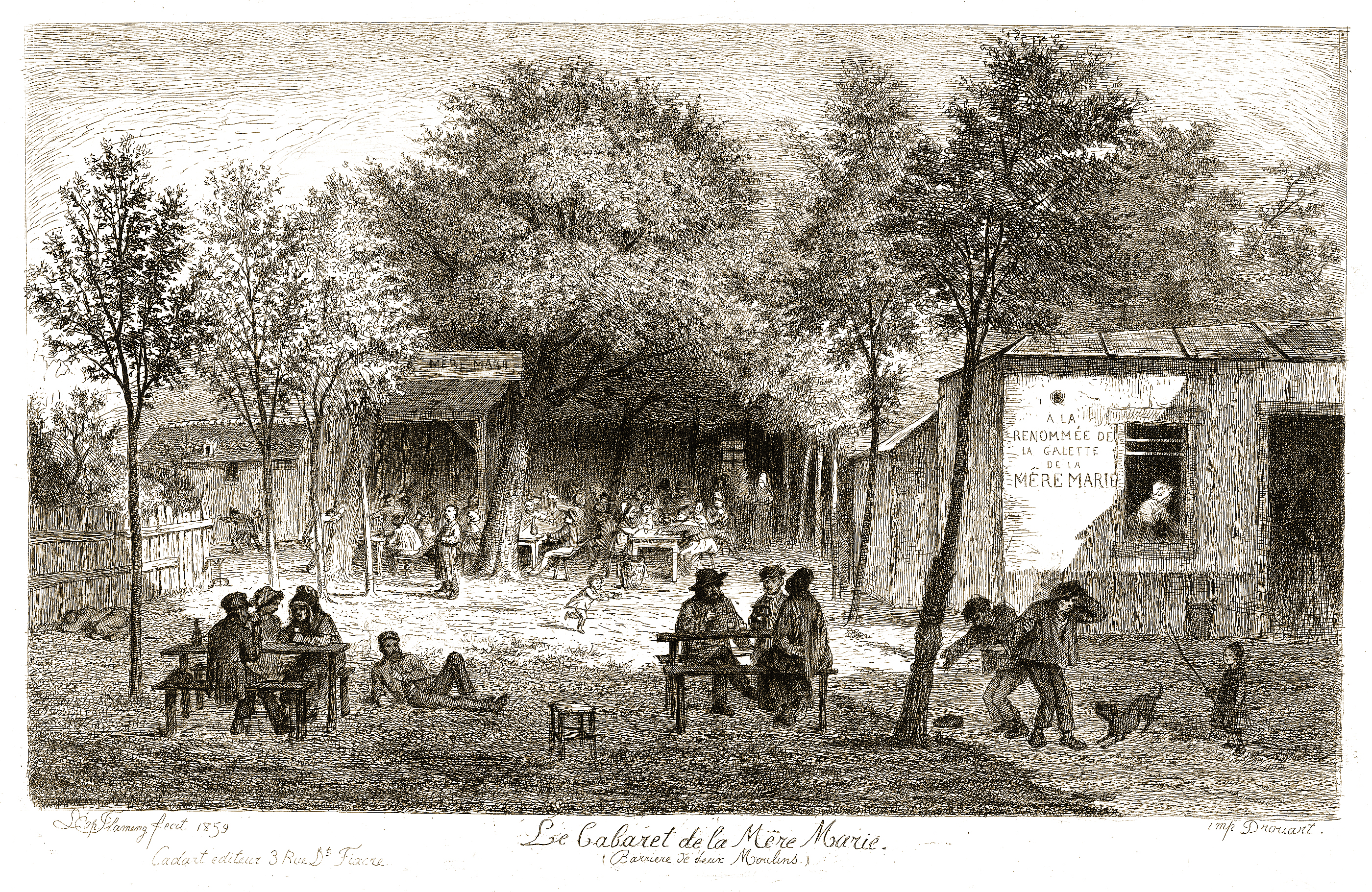

Le Cabaret de la mère Marie était et est encore un peu — un de ces bons cabarets des anciens jours si chers au cœur des vieux qui ont été jeunes et qui aiment à se remembrer.

Le chemin qui y mène, — c'est-à-dire les quelques rues qui partent du boulevard de l'Hôpital et aboutissent à la barrière des Deux-Moulins, — est bordé de maisons basses, bâties comme pour l'amour de Dieu, avec un peu de plâtre et beaucoup de boue. Cela ressemble plus à des huttes de Lapons qu'à des habitations de civilisés : maisons de petites gens, en effet, que ces maisons-là !

Tout ce quartier, d'ailleurs, a une physionomie bien tranchée, — si tranchée même qu'on ne dirait pas qu'il fait partie du Paris de 1859, du Paris élégant, du Paris de la Chaussée-d'Antin, du Paris de Notre-Dame de Lorette, dont il est plus éloigné que Paris lui-même n’est éloigné de Tombouctou. C'est le jour et la nuit, c'est la soie et la bure, l'eau de lavande et l'eau de ruisseau. C’est un pays d’où l’on vient mais où l’on ne va pas et les habitants de ce pays-là ne s'occupent pas des habitants des autres pays, — je veux dire des autres quartiers. Ils ont leurs mœurs à part, leur besogne à part, leurs peines à part, — et aussi leurs plaisirs.

C'est l'ancien village d'Austerlitz, — ou plutôt c'est toujours le village d'Ivry. Il y avait là autrefois deux ou trois rues et une trentaine de ces rabouillères dont je parlais tout à l'heure : maisons dignes des rues, rues dignes des maisons, et habitants dignes des maisons et des rues. C'était — c'est encore — comme une scorie de la grande ville ; et vous savez à quoi cela peut être bon, les scories ?

Je n'ai pas visité l'Irlande ; mais je crois que ce quartier ne déparerait pas les faubourgs de Dublin. Les gens qui vivent là, dans ces huttes décorées du nom ambitieux de maisons, sont de bien pauvres gens, et leur métier un bien pauvre métier, puisqu'il ne leur permet pas de mieux vivre. Ils font ventre de tout, — mais ils ne l'ont pas toujours rempli. Leur estomac est loin d'être afféné et leur cœur loin d'être repu. Voilà des gens que M. Guizot aurait eu du mal à faire entrer dans les rangs des satisfaits !

Leurs femmes sont bien leurs femmes. Ce n'est pas l'amour qui les apparie : l'amour n'a rien à voir dans ces associations-là. Un sentiment aussi délicat mourrait d'asphyxie dans ces masures à la porte desquelles on voit souvent des femmes, accrouées sur leurs talons, tendant leur maigre sein à la bouche décolorée d'un enfant qui ne vivra probablement pas. Ces demeures-là sont plus malpropres et plus nidoreuses que la case d’un nègre. Toutes les odeurs s'y trouvent combinées dans des proportions désastreuses pour l'appareil olfactif d'un chrétien : odeurs humaines, odeurs animales, odeurs végétales, — sans compter les exhalaisons inanalysables qui sont la mort des poumons et qui rendraient phthisique un pécari. On en pourrait dire très justement ce que sainte Thérèse—la belle affolée — dit de l'Enfer : « C'est un endroit où il pue et où l'on n'aime point. »

Les Tsiganes en voyage doivent ressembler un peu à ces gens-là, — bohémiens sédentaires. Les enfants y grouillent pêle-mêle comme autant de petits animaux. Ils sont en loques, à demi nus, eximés, étiolés, rachitiques, noirs de boue, — et, malgré cela, morfiaillant goulûment quelques tartines que la mère a fait semblant de beurrer. Les parents de ces petits animaux-là ne se nourrissent guère mieux. Ils mangent le plus de pain possible, et la viande leur est aussi inconnue que les billets de banque. Aussi les légumes jouent-ils un grand rôle dans la composition de leurs repas, où la pomme de terre remplace avec avantage le roatsbeef. Ajoutons encore qu'ils ont, comme les Égyptiens, une vénération profonde pour les ognons crus. Avec un ognon et une miche de pain, ils iraient au bout du monde, — si toutefois le monde a un bout, ainsi que se l'est demandé plusieurs fois Voltaire.

Je suis né par là, pourtant, — avec bien d'autres. J'y suis né et j'aurais pu y vivre ! Heureusement que je puis dire comme l'ambre : « Je ne suis qu'une terre vile, mais j'ai habité avec la rose. »

III.

Le Cabaret de la mère Marie se trouve au milieu de ces clans d'Irlandais parisiens, où il a poussé, propre, honnête et gai, comme une giroflée sur un fumier.

Quand vient le dimanche, tout le faubourg Marceau, toute cette population de tanneurs et de chiffonniers, de blanchisseuses et de cotonnières, se débarbouille un peu, s'attife, se pomponne, se pimpreloche et se répand dans les guinguettes d'alentour, — chez les brandeviniers de la barrière Fontainebleau et de la barrière des Deux-Moulins.

Les jeunes, mâles et femelles, vont « pincer un rigodon » à la Belle Moissonneuse ; les vieux et les autres s'en vont chopiner chez Aury ou chez Flamery, — les Desnoyers de ces parages. Beaucoup aussi vont chez la Mère Marie, — un marchand de vin qui vit sur une vieille réputation.

Ce cabaret-là est plus engageant que les autres ; il n'a pas, comme ses voisins Aury et Flamery,: des salons de cinq cents couverts ; on n'y fait pas « noces et festins; » mais, ce qui, vaut mieux, on y boit et l'on y mange sous le plafond du bon Dieu, — sous les arbres.

Je me suis assis, au printemps dernier, sur ses bancs de bois, à ce brave cabaret du bon-temps. Je me suis accoudé sur ses tables vermoulues, et, pendant que j'étais là, songeur, les acacias ont neigé sur ma tête, — et, avec les acacias, les souvenirs. Oh ! les bons parfums qu'ils avaient les uns et les autres ! « Les lieux et les livres que je revois me rient toujours d'une fraîche nouvelleté. »

Les gens qui m'entouraient étaient les mêmes gens qu'il y a vingt ans, — le même public. C'étaient des ouvriers et des ouvrières, des soldats et des soldates, de vieux et de jeunes couples, des invalides de la vie et des invalides du sentiment, des passés et des futurs, des existences ébauchées et des existences finies ! Tout cela formait des groupes de beuveurs pittoresques, un tableau mouvant plein d'animation, de couleur et de gaieté. Les brocs se succédaient avec rapidité, les verres s'entrechoquaient avec fracas, les gibelottes s'engloutissaient avec frénésie, les rires des vieux se mêlaient aux pleurnichements des marmots et aux aboiements des caniches, les jurons s'accouplaient aux baisers, la santé trinquait avec la sénilité, — et l'oubli descendait sur toutes ces cervelles, un oubli de quelques heures.

Des enfants vinrent s'asseoir à côté de moi, tenant en leurs mains un pauvre colimaçon qu'ils avaient arraché sa feuille verte, et qu'ils posèrent à deux doigts de mon verre en chantant :

« Colimaçon borgne,

Montre-moi tes cornes !

Je te dirai où est ton père ;

Je te dirai

où est ta mère.

Ils sont dans la fosse,

À cueillir des roses... »

Puis ils s'éloignèrent, laissant là cette pauvre bestiole, — appelés à d'autres amusements par d'autres camarades.

Ah ! cette chanson, je l'avais chantée, moi aussi, à cette même place, sur cette même table peut-être, une vingtaine d'années auparavant !

Ils sont dans la fosse,

À cueillir des roses...

Sont-ils vraiment occupés à cueillir des roses, les êtres chers que j'ai perdus tout le long de ma route depuis ces vingt-cinq ans-là ?

Hélas ! comme le cœur a des occasions de s'ébrécher et de s'émietter ! Les verdoyantes amitiés s'en sont allées avec les années, — et les belles amours aussi ! « Plus tost passons que le vol d'une allouë, » — et cependant, que de morts et de mortes nous avons à enterrer avant de nous enterrer définitivement nous-mêmes ! Le vivre n'est-il pas l'apprentissage du mourir ? Ah ! quand tu viendras me prendre, Vieille, tu seras diantrement volée, — car il y a longtemps que je suis au cimetière, avec les compagnons que tu m'as déjà enlevés !

C'était le printemps alors, — et voici l'automne venu. Le Cabaret de la Mère Marie commence se dépeupler. Les acacias pleuvent sur les tables. Les chants et les rires ont cessé. Ils reprendront au printemps prochain, avec les premiers bourgeons. Et moi, reverdirai-je ?

Mais foin de ces mélancolies « plourardes » et malsaines ! Il n'est pas honnête de porter ainsi son cœur en écharpe ! « A boyre, page, à boyre ! La langue me pèle, faulte d'humidité ! »

« La vie est rude et l'hiver froid :

On devient courbe au lieu de droit,

Quand l'âge pèse.

Au cabaret on

rit de tout,

La gaieté retentit partout,

Là, je suis aise.

Un instant de joie et d'espoir

Me fait voir en rose le noir

Que j'ai dans l'âme...

— Du bruit, du vin et des chansons !

C'est en soufflant sur les tisons

Que sort la flamme !… »

IV.

Je ne donne pas le Cabaret de la Mère Marie comme un exemplaire de l'Eden, —- quoiqu'il y ait là, -comme partout ailleurs, un arbre du bien et du mal. Pauvreté n'est pas vice, sans doute, et les travailleurs du faubourg Marceau qui viennent là le dimanche se désaltérer et s'altérer de nouveau ne sont pas du gibier de cour d'assises et de police correctionnelle. Mais ils n'y viennent pas seuls. Mais, pour quelques groupes heureux, composés du père, de la mère et des « mioches », il y a là aussi — comme dans tous les cabarets du monde — des groupes d'ivrognes endiablés qui viennent noyer leurs soucis dans des flots de vin bleu.

Encore une minute d'attention, et tu vas voir la bestialité dans toute sa candeur, » —dit Méphistophélès à Faust, dans la scène de la taverne, quand les étudiants commencent à se griser. Encore quelques instants et quelques litres, et vous allez assister au naufrage de toutes ces pauvres raisons, — déjà bien chancelantes, car elles font vin de toutes parts. Des querelles vont naître, —sous n'importe quel prétexte. La colère va monter. Les injures et les coups vont s'échanger, — non pas dans le Cabaret de la Mère Marie, mais sur le boulevard extérieur, dans la boue.

Ainsi finira ce dimanche !

Cependant, malgré ces mauvais coucheurs, — c'est-à-dire malgré ces mauvais buveurs, qui sont destinés mourir, un jour ou l'autre, d'une apoplexie de templier, — le Cabaret de la mère Marie, j'aime à le répéter, est un des plus pittoresques et des mieux plaisants de la barrière ; il a une physionomie lui, et des habitués qui ne sont pas ceux des autres.

Aussi les cabarets voisins le jalousent-ils vilainement. Il y a, à droite et gauche, des concurrents qui essaient d'achalander leurs maisons avec des enseignes provoquantes.

L'un, c'est le Cabaret du père Pierre. « Pour boire du bon vin, entrons chez lui. » Ainsi parle son enseigne. L'enseigne de l'autre n'est pas moins engageante : « Ici on assuure contre la soif. » Tous deux prêchent dans le désert : la Mère Marie seule a ses convertis.

Hélas ! ce brave cabaret sera peut-être démoli un de ces quatre matins, — avec le mur d'enceinte.

Comme Flameng a bien fait de faire son portrait !

CC0 Paris Musées / Musée Carnavalet - Histoire de Paris

Bals de Paris, bals de barrière, cabarets, bouges et assommoirs

De par sa position géographique, le 13e arrondissement était une terre propice au développement à son voisinnage des établissements vendant des produits soumis à l'octroi. La naissance du secteur des Deux-moulins tient là son origine. Marchands de vins, salles de bal et autres s'installèrent face à Paris avant de devenir parisiens en 1860. Après la sociologie propre au 13e arrondissement a fait le reste.

Promenade à tous les bals publics de Paris, barrières et guinguettes de cette capitale (1830)

Physiologie des barrières et des musiciens de Paris par E. Destouches (1842)

Paris qui danse par Louis Bloch et Sagari (1889).

Les articles de L'Égalité (1889-1891)

Durant sa courte existence, l'éphémère quotidien socialiste L'Égalité (958 numéros entre février 1889 et octobre 1891) s'intéressa à plusieurs reprises aux bals publics de Paris et aux débits de boissons. Il republia des séries d'articles (qui y reprenait, parfois avec moins de détails des textes parus en 1885 et 1886) sous les signatures d'Emmanuel Patrick et d'Auguste Lagarde (en fait Louis-Auguste Lagarde, décédé en 1890, qui utilisait ces pseudonymes), qui entrainèrent les lecteur dans tous les coins de Paris y compris les plus infâmes du 13e arrondissement.

Les bals de Paris par Emmanuel Patrick

"Les bals publics de Paris se divisent en deux-catégories : les bals proprement dits avec orchestre, et les musettes, où il n'y a pas d'orchestre. Mais par suite de l'extension arbitraire donnée au mot musette on comprend sous cette dénomination tous les petits bals n'ayant qu'un instrument de musique, violon, harpe ou piano. Ceux même qui ont à la fois un violon et un autre instrument sont rangés également parmi les musettes ; — cette classification est absurde, mais elle est généralement adoptée, à cause peut-être de sa flagrante absurdité.

Comme nous faisons une monographie des bals et que nous n'avons pas la secrète ambition de réformer le langage, ce qui d'ailleurs serait une entreprise au-dessus de nos moyens, nous allons adopter tranquillement la classification idiote dont on se sert partout, c'est-à-dire que les petits bals de marchands de vins, qu'ils aient un violon ou un orgue de Barbarie, seront appelés musettes. Voilà le lecteur averti."

Louis-Auguste Lagarde

- Le bal du Siècle - L'Égalité — 4 juin 1889

- Le bal Giraldon - L'Égalité — 4 juin 1889

- Les bals-musettes - L'Égalité — 12 juin 1889

Cabarets, bouges et assommoirs par Auguste Lagarde

Cabarets modernes ayant cessé d’exister

Cabarets existant

- L’Assommoir des Deux-Moulins - L'Égalité — 16 janvier 1891

- Le Bois tordu du boulevard de la Gare / Les Deux Moulins du boulevard de l’Hôpital - L'Égalité — 17-18 janvier 1891

Les bals de Paris - Deuxième partie par Auguste Lagarde

Bals disparus

- Avant-propos - L'Égalité — 12 mars 1891

- Le bal Figeac, 93 boulevard de la Gare - L'Égalité — 23 avril 1891

Autres lieux

Le cabaret de la Mère Marie, barrière des Deux-Moulins

- Le cabaret de la mère Marie vu par Alfred Delvau (1859, version courte)

- Le cabaret de la mère Marie vu par Alfred Delvau (1860, version longue)

- Le cabaret de la mère Marie vue par La Chronique illustrée (1869)

- Le cabaret de la mère Marie vu par Charles Virmaître (1887)

La Belle Moissonneuse

Le bal de la Belle Moissonneuse, fondé en 1823, était installé 31 rue Nationale (ancienne numérotation).

Et encore...

- Le cabaret du Pot-d'étain (1864)

- Un bal anonyme aux Deux-Moulins - Maxime du Camp (1875)

- Le cabaret des Peupliers - J.-K. Huysmans (1880)

D'autres établissements du 13e arrondissement eurent des renommées furtives ne consistant qu'à les citer sans entrer dans les détails. Si d'aventure, des éléments d'information étaient découverts, nul doute qu'ils auraient alors leur page. C'était le cas pour :

- Le bal des Fleurs ;

- Le bal Arnold dit le "bal des Boches", fermé en 1886, 161 boulevard de la Gare ;

- Le bal Péru ;

- Le bal des Troubadours, 73 boulevard d'Italie (Auguste-Blanqui) ;

- Le bal Bern, 127 boulevard d'Italie (Auguste-Blanqui).

Le bal du Progrès, 36 boulevard de l'Hôpital, souvent rattaché au 13e arrondissement, était en fait dans le 5e.