Le dispensaire Émile-Loubet

Une Œuvre mutualiste. — Le Sanatorium de la rue du Château-des-Rentiers. —Inauguration officielle. — Réception à la Mairie du treizième Arrondissement. — Discours et Récompenses.

Le Petit-Parisien — 5 octobre 1905

Le quartier de la Gare était en fête hier, et la population de travailleurs qui l'habite a chaleureusement manifesté au Président de la République les sentiments de gratitude qu'elle nourrit à son égard pour la nouvelle preuve de sollicitude qu'il vient de lui donner en faisant édifier l'établissement philanthropique qui portera désormais son nom.

L'Œuvre et son Origine

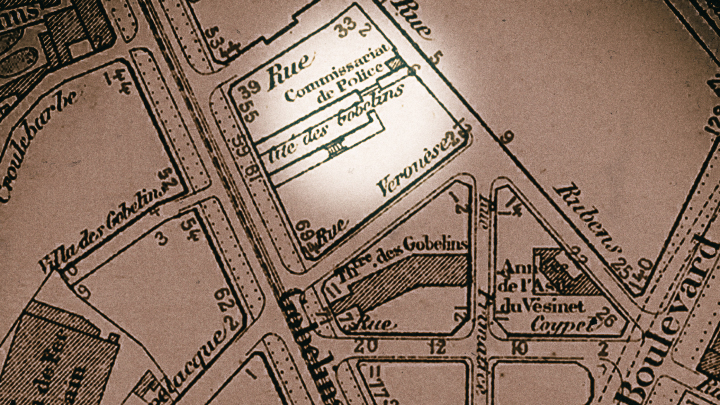

En vérité, l'emplacement pour la fondation d'un dispensaire antituberculeux ne pouvait être mieux choisi que dans cette rue du Château-des-Rentiers, centre d'un arrondissement où tant de malades ne pouvaient espérer de guérison, faute de soins, où tant d'enfants dépérissent chaque jour, sous les yeux de leurs parents, impuissants à leur faire suivre le traitement qui peut leur sauver la vie. Encore quelques jours, indispensables pour l'achèvement des installations, et le sanatorium Émile-Loubet leur ouvrira ses portes. Les petits malades trouveront tout le confort moderne et les médecins appelés à les soigner auront à leur disposition un outillage scientifique dont la perfection ne laissa rien à désirer. Le traitement, est-il besoin de le dire, sera absolument gratuit.

Les médecins attachés à l'établissement se préoccuperont même de savoir si, une fois rentrés chez eux, les enfants se trouvent dans des conditions d'hygiène nécessaires pour que les soins ne soient pas annihilés par des causes secondaires.

Ce dispensaire est l'une des quinze « filiales » de l'Œuvre de la tuberculose humaine, fondée par le docteur Samuel Bernheim. Par sa création même, sa construction et son fonctionnement, il revêt un caractère spécial.

Élevé à une dizaine de mètres en retrait de la rue, ce beau bâtiment est dû à une souscription populaire et individuelle de dix centimes envoyés par 140,000 mutualistes qui, au cours d'une assemblée générale de l'Union nationale des présidents de sociétés de secours mutuels, ont remis l'ensemble de ces dons au Président de la République pour l'employer à l'œuvre humanitaire qu'il jugerait la plus intéressante.

M. Loubet décida de consacrer la somme qui lui avait été confiée à. la fondation d'un dispensaire antituberculeux et manifesta le désir d'y attacher son nom.

Avec un aussi haut protecteur, les affaires marchèrent rondement. La Ville de Paris concéda gracieusement à l'œuvre un vaste terrain qui, sans compter l'emplacement de la construction, ne mesure pas moins de 1.750 mètres, et les ministres de l'Intérieur et de l'Agriculture donnèrent une somme de 100.000 francs sur les fonds du pari mutuel. Cependant, l'argent recueilli n'était pas suffisant. Heureusement, des personnes généreuses, tels que MM. Expert-Bezançon, Cailet, Grammont, Paucher, Lafontaine, Nomblot-Bruneau, Vilmorin-Andrieux, etc., voulurent bien participer à cette entreprise philanthropique, qui put alors être menée à bonne fin.

Visite des Locaux

Le dispensaire des mutualistes, dont les travaux de construction fuient conduits par M. Émile Collin, président de l'Union médicale et pharmaceutique des sociétés de secours mutuels de prévoyance et de retraites du département de la Seine et vice-président de l'Œuvre de la tuberculose humaine, comprend cinq parties :

C'est d'abord un vaste sous-sol très clair et bien aéré, où on trouve une salle de désinfection, un grand laboratoire, une salle d'hydrothérapie et de balnéothérapie, une buanderie, un séchoir et un service de chauffage à basse pression.

C'est ensuite un rez-de-chaussée comprenant, en plus des logements des gardiens et du directeur-comptable, une salle d'attente, trois cabinets de consultation, un pour les hommes, un pour les femmes et un pour les enfants; une salle d'électricité et de radiographie munie des appareils les plus perfectionnés qui soient une salle de pharmacie et une chambre réservée à un interne de garde.

Au premier et unique étage ont été installés: un réfectoire pouvant contenir soixante personnes, la cuisine et l'office, des chambres à coucher pour douze malades, une salle d'opérations, une infirmerie, une salle de bain et la salle du conseil. Partout règnent l'air et la lumière, rendue plus éclatante par la réverbération des murs badigeonnés entièrement à la peinture brillante.

Des crachoirs hydrauliques ont été disposés de tous côtés à profusion. Ils sont fixés dans les encoignures, à environ un mètre cinquante du sol. Il suffit de lever le couvercle qui en ferme l'orifice pour que l'eau jaillisse aussitôt et empêche les déjections de séjourner sur les parois. C'est le système du tout à l'égout appliqué aux crachoirs. Cette innovation, aussi pratique qu'ingénieuse, méritait d'être signalée.

Ce n'est pas la seule. Il en existe une autre qui est également du plus haut intérêt en sortant par le fond du dispensaire, le visiteur est agréablement surpris de trouver un beau jardin que M. Schohn a tracé avec beaucoup de goût et où les convalescents pourront se promener. Enfin, — et c'est là une ingénieuse disposition — l'extrémité de ce jardin se trouve ce que M. Bernheim appelle « une galerie de cure de repos » à trois étages, où 60 malades environ auront la facilite d'aller s'asseoir et où l'interne de service se rendra pour les observer. Exposée au midi, cette galerie recevra directement les rayons solaires qui viendront réchauffer les tuberculeux.

On trouve dans ce dispensaire modèle tons les éléments d'une bonne éducation sanitaire, d'une thérapeutique scientifique et d'une fraternelle assistance.

L'Inauguration

Devant l'établissement, décoré de trophées de drapeaux et de plantes vertes, les habitants du quartier, venus en grand nombre, formaient une triple haie. C'est au milieu des acclamations les plus sympathiques, qu'est arrivé, à trois heures et demie, le Président de la République, accompagné de MM. le général Dubois, chef de la maison militaire du lieutenant-colonel Fraysse et de M. Henry Poulet.

M. Loubet a été salué, à sa descente de voiture, par MM. Etienne, ministre de l’Intérieur ; Clémentel, ministre des Colonies ; Berteaux, ministre de la Guerre ; Ruau, ministre de l'Agriculture ; Paul Brousse, président du conseil municipal ; Charles Prevet, sénateur, président de l'Union nationale des présidents des sociétés de secours mutuels Expert-Besançon, sénateur, maire du treizième arrondissement ; Lépine, préfet de police ; Autrand, secrétaire général de la préfecture de la Seine Mesureur, directeur de l'Assistance publique ; le docteur Samuel Bernheim, président de l’Œuvre de la tuberculose humaine ; Émile Collin, président du dispensaire des mutualistes ; Besnard, secrétaire de l'Union nationale des présidents des sociétés de secours mutuels, et Touny, directeur de la police municipale.

M. Charles Prevet a conduit le Président de la République à l'entrée du jardin, lui a souhaité la bienvenue et lui a exprimé tous ses remerciements pour avoir bien voulu rehausser, par sa présence, l'éclat de cette cérémonie.

M. Paul Brousse s'est ensuite exprimé en ces termes :

La Ville de Paris, au nom de laquelle j'ai le grand honneur de vous saluer ici, a contribué à la création de ce dispensaire en octroyant le terrain sur lequel il est construit.

Avec l'autorité que vous tenez, Monsieur le Président, de votre grand caractère et de votre charge, vous avez indiqué au congrès qui tient ses assises au grand Palais, la part passionnée que vous avez prise à la lutte contre la tuberculose. Ce dispensaire est une œuvre utile que la Ville de Paris entend encourager, heureuse, une fois encore de vous suivre dans la voie humanitaire où l'on est toujours assuré de vous rencontrer.

M. Loubet, avec sa bonhomie familière, a dit combien il était heureux d'assister à l’inauguration de ce dispensaire issu de l'initiative privée.

J'espère, a-t-il ajouté, que l'exemple que vous venez de donner sera suivi, et que nous verrons, dans l'avenir, s'élever dans Paris ou aux environs, des établissements semblables à celui-ci, car c'est notre devoir, à nous autres mutualistes, de soulager ceux qui n'ont pas le moyen de se soulager eux-mêmes.

Après avoir constaté que la mortalité tuberculeuse avait diminué en Angleterre et en Allemagne, M. Loubet s'est plu à annoncer qu'en France nous n'étions pas restés en arrière et que chaque année les décès étaient moins nombreux.

En terminant, il a remercié tous ceux qui avaient contribué à la création de cette œuvre de bien et leur a adressé ses félicitations.

M. Charles Prevet a présenté au Président de la République les membres du bureau, les membres du conseil d'administration, les dames patronnesses de l'Œuvre et les médecins qui assureront le service du dispensaire, après quoi la visite des locaux a commencé aussitôt.

À la Mairie du 13° Arrondissement

Répondant à l'invitation que lui avait adressée M. Expert-Bezançon au nom de ses administrés, le Président de la République s'est rendu, en quittant le dispensaire, à la mairie du treizième arrondissement, où, après avoir répondu au discours que lui a adressé le maire, il a remis les distinctions suivantes :

Officiers d'académie. — Mme Blanche Baudrier, directrice d'école ; M. le docteur Maurice Biard, médecins inspecteur des écoles ; Mme veuve Amélie Carissan, directrice d'école ; M. Henri Lefèvre, bibliothécaire de la mairie du treizième arrondissement ; MM. Alphonse Phelizon, délégué cantonal et Mathis Schulz, directeur d'école.

Chevaliers du Mérite agricole. — MM. Moch, planteur de houblon Goupillon, président, du dispensaire de Saint-Denis ; Rasaart, administrateur du dispensaire du troisième arrondissement.

À cinq heures et demie, M. Loubet, respectueusement salué par les uns, chaudement acclamé par les autres, a quitté le treizième arrondissement et a regagné directement l'Élysée.

Sur la rue du Château-des-Rentiers

La rue du Château-des-Rentiers est une des plus connues du 13e arrondissement sûrement parce que son nom était une antinomie avec la réalité. Elle menait à l'asile de nuit Nicolas-Flamel où "où afflue chaque soir, d'un pas fatigué, la cohue des journaliers et des gens de métier victimes du chômage."

Mais ce n'était pas de ce château là dont la rue conserve la mémoire.

Longtemps courut la légende que le château en question était celui construit, au XVIIIe siècle, par un riche « rentier » d'Ivry, le sieur Vieillard. La chronique du temps, rapportait le Gaulois du 23 septembre 1904, vantait fort la beauté du site dominant la Seine, par delà la rustique barrière des « Deux-Moulins », et s'extasiait sur ses jardins « tout remplis de statues, d'obélisques, de rotondes et de pavillons » de tout ce que nos pères qualifiaient, en un mot, de « fabriques ».

La légende était fausse.

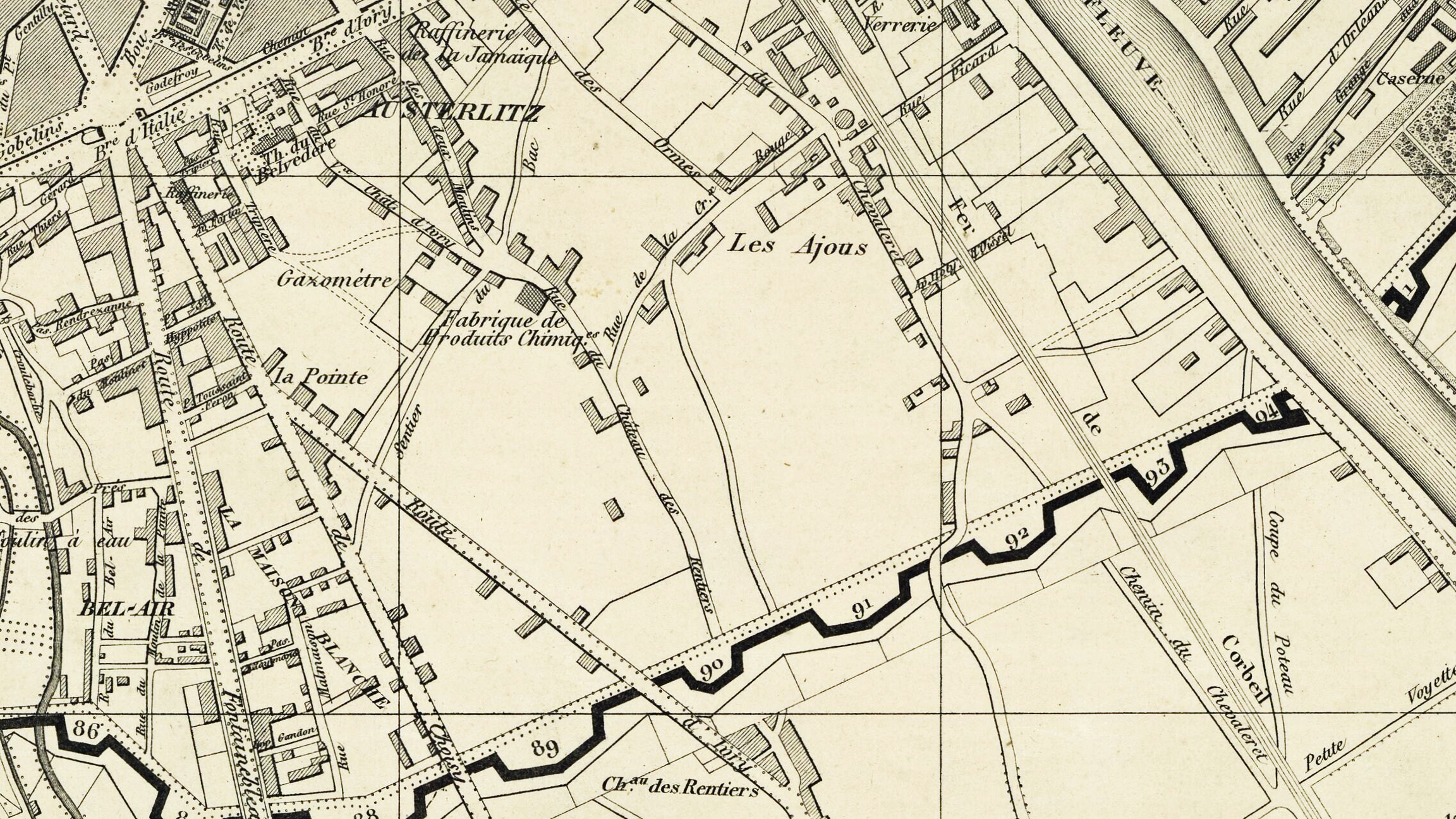

Le "vieux chemin d'Ivry" qui allait de l'ancienne barrière des Gobelins à Ivry prit le nom de "Château-des-Rentiers" pour sa partie parisienne (à Ivry, il est devenu l'avenue Maurice Thorez) à raison de l'existence d'une sorte de pension pour personnes modestes appelée le "petit château des rentiers" sur laquelle une affaire criminelle attira l'attention au moment de son examen par la Cour d'assises de la Seine en août 1823 dont le Journal des débats politiques et littéraires du 26 août rendit compte :

" Le 15 mai dernier, un horrible attentats failli être consommé sur la personne d'un vieillard respectable et infirme, le sieur Antoine Reboul, âge de soixante-sept ans et demi, ancien marchand de draps, retiré à Ivry près Paris, dans une maison qui a été nommée par son propriétaire, à cause de sa destination, le petit château des rentiers. C'est, en effet, une sorte de retraite pour des personnes jouissant d'un revenu modeste, et qui veulent s'arracher au tumulte de la ville.

Un jeune homme qui demeurait dans la même maison, et qu'il honorait de sa bienveillance, a été arrêté comme auteur de ce crime. Déjà ce furieux avait frappé le malheureux vieillard de trois coups de couteau, et l'avait renversé sur son lit, où il s'apprêtait à lui porter le coup mortel. L'arrivée de deux femmes attirées par le bruit l'interrompit à peine, et il frappa encore sa victime de deux autres coups avant de laisser sa proie.

L'accusé, saisi en quelque sorte en flagrant délit, était un jeûne homme de vingt-quatre ans, nommé Alexandre Goujon , lequel, après avoir embrassé sans succès les professions de papetier et d’ébéniste, les avait abandonnées l’une et l'autre , et s'était retiré dans la même maison que Reboul, au château des rentiers, où il prit un logement de cent francs, par an. Il n'y eut aucun moyen, aucun mensonge qu’il n’employât pour capter la confiance de ce vieillard, sans cesse avec lui, il semblait sympathiser à tous ses goûts ; il disait aux voisins que Reboul, espèce de misanthrope, ayant été trompé par tous ceux avec qui il avait eu affaire, et ayant même manqué d'être empoisonné par une de ses maîtresses, ne pouvait vivre qu'avec lui Goujon , et que cela n’était pas étonnant, car il n'aimait que les personnes âgées et prudentes."

En 1840, ce château-des rentiers existait encore. En 1847, compris dans le périmètre des fortifications en construction, notamment du bastion 90, il n'était plus qu'un lieu-dit. Le nom de rue du Château-des-Rentiers est attesté depuis au moins 1844.

Sur l'asile Nicolas-Flamel

Situé au n°71 de la rue du Château-des-Rentiers, sa création fut décidé en 1888 en remplacement de l'asile de la rue de la Bûcherie amené à disparaître lors du prolongement de la rue Monge. Le choix de l'implantation fut fait en raison de la faible valeur des terrains de cette rue (7 francs le mètre) comparé à celle d'un autre terrain disponible avenue d'Ivry (25 francs le mètre).

- Le 14 juillet des miséreux (1896)

- Le bon refuge (1901)

- L'assistance par le travail (1904)

- Hôtel particulier rue du Château-des-Rentiers (1924)

- Ce sont les clochards qui assurent le chauffage des écoliers parisiens (1942)