Malgré l’hiver

Passage Moret, on veut expulser une quinzaine de locataires

L’Humanité — 24 décembre 1926

La Ville de Paris vient de faire procéder à l'expulsion d'une cinquantaine de locataires du passage Morret, dans le 13e arrondissement, à la suite d'une vente de terrains.

Certains locataires ont été logés dans les immeubles dit « à bon marché ».

Mais sept autres ménages, soit une quinzaine de personnes, parmi lesquelles une mère avec quatre enfants cités devant les référés, se sont vu attribuer … une indemnité, et devront avoir quitté les lieux avant le 8 janvier.

Une indemnité par la crise de loyers actuelle !

Les locataires menacés, n'en veulent évidemment pas et exigent qu'on leur trouve un simple logement.

Les mettra-t-on à la rue à l'entrée de l'hiver ?

Le scandale des expulsions

La Ville de Paris osera-t-elle jeter à la rue les locataires du passage Moret ?

L’Humanité — 5 janvier 1927

Nous avons parlé déjà de la situation des locataires du 11 passage Moret, qui habitent un immeuble insalubre de la Ville de Paris. Il y a là six ménages qui sont menacés d'expulsion pour le 7 janvier.

La Ville de Paris, qui loue pour rien les luxueux pavillons du Bois de Boulogne aux jouisseurs et aux parasites, veut expulser de malheureux travailleurs de logements peu confortables certes, mais pour lesquels ils paient un lourd loyer.

Les locataires du passage Moret ne demandent qu'à s'en aller, mais ils veulent, avec raison, que la Ville qui dispose incontestablement de locaux leur procure un logis convenable.

Notre camarade Gélis s'est occupé de cette affaire. Il faut que l'administration dont chacun connaît la désinvolture, sache bien que toute expulsion est impossible, qu'elle ne sera pas tolérée, et que les locataires du 11, passage Moret resteront dans leurs pitoyables logis jusqu'au moment où le préfet de la Seine aura fait, auprès des services compétents, le nécessaire pour que des logements suffisants soient mis à leur disposition.

L'expulsion des locataires du passage Moret est ajournée

La Presse — 8 janvier 1927

Aujourd'hui 7 janvier, expirait le délai consenti aux locataires des immeubles appartenant, passage Morel, à la Ville de Paris.

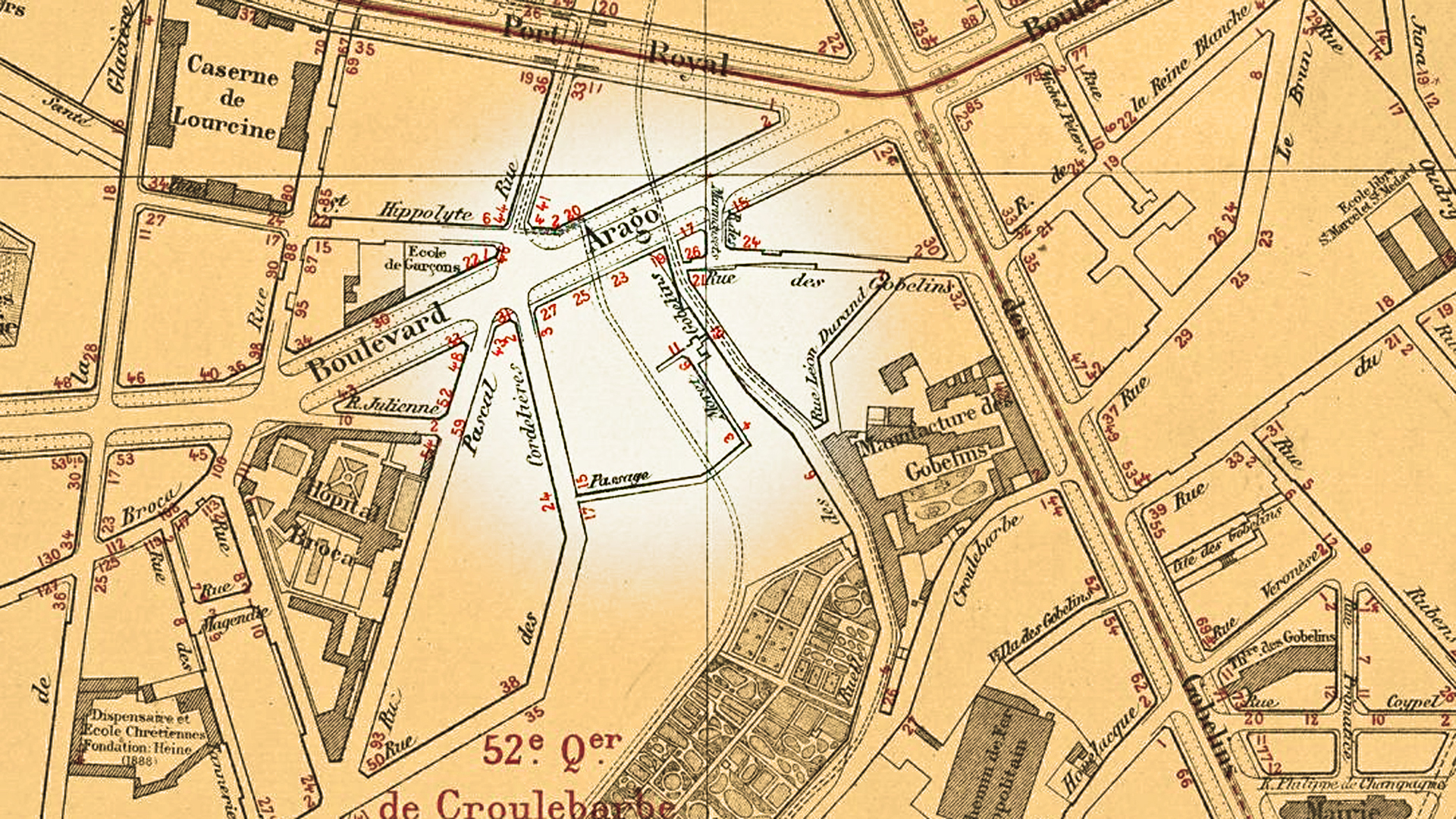

Nous nous sommes rendu ce matin dans ce coin reculé du XIIIe arrondissement. Des groupes nombreux s'étaient formés à la parte des immeubles condamnés. On discute avec véhémence.

Avez-vous déjà reçu la visite du commissaire, demandons-nous à l'un des « expulsables » ?

— Pas encore ! Nous attendons sa visite d'un instant à l'autre...

Et, pour tuer le temps, par souci d'information aussi, nous poursuivons la conversation :

— A quelle date deviez-vous « déguerpir », suivant le Jugement, du 21 décembre, ?

— Vingt jours plus tard !... Pensez-vous qu'on puisse trouver, en-vingt jours, un logement à paris ?

— Avez-vous touché l'indemnité qui vous est allouée ?

— Non : c'est seulement contre la remise des clefs qu'on nous versera les 500 fr. en question.

« Nous demandons qu'on nous laisse encore dix jours de répit puisqu'aussi bien nous avons payé notre terme... »

Les minutes passent, le commissaire ne paraît toujours pas. Nous nous rendons rue Rubens, où se trouvent ses bureaux.

— L'expulsion est ajournée, nous dit-on.

Décidément, le commissaire est vraiment bon enfant.

Photographie de Charles Lansiaux, 30 juillet 1921 (détail)

Département Histoire de l'Architecture et Archéologie de Paris.

Sur le passage Moret

L'ilot insalubre

- Les cloaques de Paris : une visite dans le XIIIe (1909)

- Des masures à l’impasse Moret (1911)

- Les mensonges des patrons mégissiers (1911)

- Des Maisons qu’il faut détruire (1911)

- Trois ilots à détruire d'urgence (1923)

- Une nouvelle Cour des Miracles (1925)

La fin du passage Moret

- Les habitants du passage Moret vont être « clos et couverts » (1925)

- L'immeuble du 9 passage Moret vendu à ses locataires (1926)

- L'expulsion des locataires du 11 passage Moret (1926-1927)

- La Ville de Paris est parvenue à faire expulser les locataires (1927)

- Dans le passage Moret où règne la misère (1927)

La Tournée d'Elie Richard (Paris-Soir 1930)

Faits-divers