Les pauvres gens

« Les mamans ne devraient pas mourir »

répète en tremblant Mme Fournet mère radieuse et ancienne clocharde

Le froid, la faim, la maladie s’installe dans sa maison qui devrait être celle du bonheur

Par Alexis Danan

Paris- Soir — 2 mars 1937

La misère avec le sourire ? La misère, presque allègre, qui s'excuse de devoir dire son nom ? Mais si, ça existe. Je reviens de cette lumineuse cité-jardin d'Arcueil, où la pluie de janvier elle-même ne sait pas être triste. Mme Journet, gaie à l'unisson de tout, m'a reçu comme un ami qu'on est tout disposé à fêter.

La maison est joyeuse, avec ses tuiles roses, ses volets vert tendre, son petit jardin à l'entrée, sa fenêtre large sur la rue qui monte, bordée d'autres pavillons joyeux. Le rire de la jeune hôtesse ne manquait pas à cette maison riante. On avait l'impression d'être seulement arrivé un peu tôt, avant qu'on eût eu le temps de dresser la table, avec sa nappe brodée et ses fleurs.

Mais la vérité, c'est que les Journet n'ont pas de quoi soutenir, à l'intérieur, l'accueil gracieux de leur maison. Ni nappe, ni fleurs. Hélas ! pas même de feu, quand la pluie, dehors, est de la neige fondue. Il y a seulement le sourire de Mme Journet, dans un visage un peu bien bouffi et pâle pour un visage de trente ans.

La faim, encore.

Elle est toute confuse, la petite Mme Journet. Elle n'est plus sûre du tout, maintenant, que sa détresse valait la peine que je me dérange. Pas de travail ? Pas de pain ? Des créanciers qui menacent ? Des enfants qui toussent ? Eh bien, quoi ? En voilà des affaires. Déjà, cette appréhension de me décevoir s'attestait dans sa lettre : « Depuis longtemps, monsieur, j'avais bien envie de vous écrire. Mais j'ai eu tellement peur que mon cas ne vous intéresse pas, que ma lettre ne puisse pas vous faire comprendre combien je puis souffrir d'être obligée de me plaindre. Pourtant, monsieur, si vous saviez comme nous sommes malheureux. »

— Il y a plus pauvres que nous, n'est-ce pas, monsieur ?

Certes. Il y a toujours plus pauvre qu'un pauvre. Mais rien n'est plus désolant que la détresse qui est une rechute. On se croyait tiré d'affaire. On avait le sentiment d'avoir mérité cent fois sa maison luisante comme un chalet suisse, son appareil de T. S. F., la considération des fournisseurs. Et puis, toute cette paix, pouce à pouce gagnée, la voici qui danse sur ses bases. La société de gérance a commandé l'huissier. La boite à musique a pris, comme le reste, le chemin du mont-de-piété. Il faut, de nouveau, faire un détour, en rentrant, pour éviter le trottoir du boulanger. Et, quand les gosses toussent, voici revenues les vieilles ruses, qui font se dire que le sirop jaune, après tout, n'est pas tellement efficace.

A qui n'a jamais cessé de vivre dans ces difficultés et ces compromis, la misère est un mal supportable, car il est bien vrai que la longue habitude durcit. Mais il n'y a rien de pis, ayant parlé de la faim comme d'un moment de sa vie parfaitement détaché de soi, de voir se nouer peu à peu une fatalité au bout de laquelle la faim va redevenir possible. Encore est-ce une chose d'avoir faim à quatorze ans, seule sur le pavé de Paris, et une chose toute autre de manquer de pain avec un mari malade et trois enfants blonds à ses trousses, fragiles et jolis, qu'on couchait le soir dans des pyjamas bleus ou roses, à cause de l'air d'anges éblouis que ça leur donnait.

La mort d'une maman

La faim, la noire faim de Paris, la « cloche », pour tout dire, ça la connaît, cette petite bourgeoise aujourd'hui si insolemment à son aise dans sa chatoyante maison à jardin. En vérité, quand une enfance fut à ce point maltraitée, on verrait très bien l'adulte exigeant de l'ordre social des réparations. Mais c'est l'ordre social qui se montre intraitable. C'est lui qui, à l'occasion, tire argument contre l'adulte des tribulations de son enfance désespérée.

— Papa était peintre en bâtiment, raconte Mme Journet. Nous étions trois filles. Quand maman est morte, j'avais neuf ans. Ça commence toujours comme ça, vous savez bien, monsieur.

Les mamans ne devraient jamais mourir. Les parents ne devraient jamais divorcer. Nous autres, donc, papa nous a mises à l'Assistance, en attendant. Il ne pouvait pas faire autrement, le pauvre, puisqu'il était à la guerre. Quand il est rentré, j'avais treize ans. Il m'a reprise. On s'entendait bien. Je faisais le ménage, la cuisine ; tout. On aurait pu être heureux tout le temps. Mais ça lui a pris, cet homme, de se remarier. C'était bien naturel, dites. J'étais toute prête à l'aimer, elle, je vous assure. Pour elle, ce n'était pas la même chose. Elle m'a fait placer en apprentissage, pour la lingerie, puis chez un boulanger. Je me levais à cinq heures, j'allais porter le pain jusqu'à neuf heures. Puis, je récurais, je lavais, je faisais la lessive. Le soir, je tombais de fatigue dans mon lit. J'avais quatorze ans.

» Des sorties ? Des distractions ? Pensez-vous. Papa touchait ma paie jusqu'au dernier sou. Le mardi, j'avais trois heures, l'après-midi, pour aller embrasser mon père. Trois heures, voyage compris. La boulangerie était rue Vieille-du-Temple, mes parents habitaient aux Gobelins. D'ailleurs, dès que j'arrivais à la maison, on me renvoyait.

»

Naturellement, j'étais vêtue à la quatre-six-deux. Un mardi, au moment d'aller

chez nous, je m'aperçois que je n'ai plus de bas. J'ai perdu la tête. J'ai volé

une paire de bas à ma patronne, de vieux bas, je vous jure, monsieur, pleins

de trous ; c'est bien simple : j'ai passé plus d'une heure à les repriser.

Comme j'allais sortir, la patronne me voit. J'étais toute rouge de honte. Elle

reconnaît ses bas, me traite de voleuse, parle d'avertir le commissaire. Je

pense aujourd'hui qu'elle voulait seulement me faire peur. Mais moi, je me suis

affolée, j'ai vite quitté les bas, et je suis partie, laissant là mon manteau,

mon linge, tout. Mon idée était de rentrer chez nous, d'aller au-devant de la

raclée paternelle. Mais j'étais partie sans un sou. Impossible de prendre le

métro. Je me suis égarée dans Paris.

»

Naturellement, j'étais vêtue à la quatre-six-deux. Un mardi, au moment d'aller

chez nous, je m'aperçois que je n'ai plus de bas. J'ai perdu la tête. J'ai volé

une paire de bas à ma patronne, de vieux bas, je vous jure, monsieur, pleins

de trous ; c'est bien simple : j'ai passé plus d'une heure à les repriser.

Comme j'allais sortir, la patronne me voit. J'étais toute rouge de honte. Elle

reconnaît ses bas, me traite de voleuse, parle d'avertir le commissaire. Je

pense aujourd'hui qu'elle voulait seulement me faire peur. Mais moi, je me suis

affolée, j'ai vite quitté les bas, et je suis partie, laissant là mon manteau,

mon linge, tout. Mon idée était de rentrer chez nous, d'aller au-devant de la

raclée paternelle. Mais j'étais partie sans un sou. Impossible de prendre le

métro. Je me suis égarée dans Paris.

» J'ai été arrêtée pour vagabondage. Mon père, averti, a refusé de me recevoir. Alors, on m'a conduite au Dépôt, puis à Fresnes. J'ai fait des fleurs dans ma cellule, pendant quatre mois. Tout ça, au fond, parce que maman était morte.

« Mon Dieu, ne me faites pas mourir... »

» Après quatre mois, j'ai comparu devant le tribunal des enfants, entre deux agents. Il y avait là le juge Rollet. « J'ai convoqué le père, qu'il dit, il ne s'est pas dérangé. Il m'a écrit pour me demander l'internement de sa fille dans une maison de redressement jusqu'à sa majorité. » Mais le juge trouvait que c'était excessif. Il a interrogé les dames patronnesses qui étaient là, si elles voulaient bien se charger de moi. Toutes ont dit oui. Alors, il m'a confiée à l'Armée du Salut.

» C'était à Asnières, à la Villa Florence. On n'était pas mal. Il fallait prier tout le temps. Moi, vous allez dire que j'étais bête, je pensais toujours à chez nous. J'ai écrit à papa, pour lui demander pardon. Il ne m'a pas répondu. Un jour, l'idée m'est venue d'aller l'embrasser, lui expliquer. Il y avait six mois que j'étais enfermée, pour cette malheureuse paire de bas. Je me suis sauvée et j'ai couru avenue des Gobelins. Papa n'était pas là. C'est ma belle-mère qui m'a reçue. Quand je dis qu'elle m'a reçue. Elle m'a saisie par le bras et, sans explications, m'a jetée à la porte. »

— Vous êtes rentrée à la Villa Florence ?

— J'aurais dû. Je n'ai pas osé. Je me suis assise sur un banc, place d'Italie. J'avais faim. Un agent m'a vue, il devait être onze heures du soir. Il m'a demandé si je comptais rester longtemps sur ce banc. Je lui ai tout raconté. C'était un bon vieux, je le revois encore. Il a dit comme ça, dans sa moustache : « Ah ! là, là, sacrée misère ». Il m'a donné quarante sous, pour acheter du pain, et puis il m'a dit : « Faut pas rester là, mon petit. Si les « bourgeois » te voient, ils te ramèneront au poste, t'y coupe pas ». Il m'a indiqué les couloirs de la cité Jeanne-d'Arc.

C'était, en ce temps-là — 26, 27 — le refuge de toute la « cloche » qui n'avait pas de quoi se payer un café pour la nuit, chez Dupont, place Maubert.

» J'ai dormi là cette nuit, et puis toutes les autres après. Dormi, c'est une façon de parler. On était là, tout un troupeau de pauvres types, des jeunes, des vieux, des hommes, des femmes, des Français, des étrangers, des Algériens, des nègres. On se tenait debout, toute la nuit, dans les couloirs, les uns contre les autres. Il fallait déguerpir, le matin, avant le jour. On revenait le soir, et tout le temps comme ça.

— Ce n'est pas du repos, de se tenir debout.

— On se reposait de ce repos-là le jour, sur un banc, ou sur les fortifications. L'embêtant, c'est que le grand air donnait faim. À midi, et le soir, on allait avec une vieille boite de conserve aux forts de la porte d'Italie, boulevard Kellermann. Les soldats nous distribuaient leurs restes de soupe. Ceux d'entre nous qui avaient gagné quelques sous aux Halles, dans la journée, achetaient du pain, partageaient avec les autres, en frères. Ah ! monsieur, la valeur du pain, c'est là qu'on la connaît. Le reste, c'était de l'extra, de l'imprévu. Le fond de la nourriture des clochards, c'est le pain. Manger, ça veut toujours dire : « Manger du pain ».

» Cette vie a duré trois mois. Quand je pense à ce temps-là et que je regarde mes enfants, je lève les yeux au ciel et je crie : « Mon Dieu, mon Dieu, ne me faites pas mourir ».

Un jour, les « mœurs » ont passé sur les fortifications

— Ça s'est terminé comment ?

— Un jour, « les mœurs » ont passé sur les fortifications. On était en train de manger tranquillement la soupe. Il y a eu une rafle. Vous pensez si je pouvais passer au travers, moi, avec mon uniforme de l'Armée du Salut. Encore le Dépôt. Encore Fresnes. Récidive de vagabondage : rien à dire. Au tribunal, les dames patronnesses ne voulaient plus de moi, malgré l'insistance du juge, qui disait, je me rappelle, que je méritais moins la cellule que mon père le bagne. Mon père, cette fois encore, ne s'était pas dérangé. Il s'était contenté d'écrire, pour m'enfoncer. Il l'a bien regretté depuis, allez.

» Ça ne venait pas de lui. Je vous le redis : les mamans ne devraient jamais mourir.

— On vous a rendue à la Villa Florence ?

— Et la récidive, qu'est-ce que vous en faites ? Et l'évasion ?

On m'a envoyée en correction, à Clermont, pour quatre ans. Oui, oui, tout ce que vous savez : le cachot, le pain sec, le bat-flanc, la soupe tous les deux jours, à, dix-sept ans, la camisole de force ficelée par les maris des surveillantes. Je vous demande pardon, monsieur. Ne faites pas attention. Quand je reparle de ces choses, c'est plus fort que moi…

Mais son visage humide tout à coup s'illumine. Elle tend l'index :

— Vous entendez ?

— Quoi donc, madame ?

— De petits pas, dans l'escalier. C'est Marinette qui descend.

Marinette, en pyjama bleu, me tend une main longue d'infante.

— Qu'elle est jolie, madame !

— N'est-ce pas, monsieur ? Et encore, vous la trouvez un peu grippée.

— Vous avez vu le médecin pour cette toux rauque ? Cela peut n'être rien, notez. Vous devez avoir l'assistance médicale ?

— En cette saison de grippe, les médecins n'aiment pas se déranger pour l'assistance gratuite, vous savez. Ils disent : « Allez au dispensaire ». On aimerait mieux payer, c'est sûr.

» Alors, parce qu'on ne peut pas payer et qu'on n'aime pas les réflexions, on laisse s'aggraver les toux. Quand la toux est assez grave, le médecin gratuit n'ose pas trop bougonner.

Mme Journet veut vivre

Ce n'est pas qu'elle déteste la misère pour l'inconfort qui en résulte. Mme Journet veut vivre afin que ses filles n'aient pas de belle-mère qui les chasse du foyer. Or, elle sait que la misère attaque la vie. Depuis que son mari chôme, et qu'elle mange moins, elle a bien vu que le lait de Jeannot s'est tari en elle. Une privation commande l'autre. On ne sait jamais où peut s'arrêter la cascade.

Son mari est infirmier à l'Assistance publique, à titre temporaire. Quand il travaille, il gagne trente francs par jour. Quand on n'a pas besoin de lui, il n'est pas payé. Il n'est jamais régulièrement chômeur. C'est un travailleur en disponibilité. Pas de secours pour les malchanceux de sa catégorie.

Il vient de rester six mois sans salaire. Vous voyez d'ici le désastre : six mois de loyer en retard à 143 francs, 600 francs de dettes à la Coopérative, le gaz a été coupé pour 83 fr.05. La Compagnie des Eaux vient d'envoyer son dernier avis : « Vous êtes invité à payer sous quinzaine au plus tard si vous voulez éviter la fermeture de votre branchement. Un trimestre : 15,35.

On a paré au plus pressé. Le boulanger a été payé. Ce n'est pas seulement chez les clochards que le pain est l'aliment essentiel.

Mais on affecte de ne pas entendre la mauvaise toux de Marinette, parce que ça pourrait très bien s'arranger sans spécialités.

Mme Journet veut me reconduire sur un trait qui m'amuse :

— Hier, figurez-vous, Marinette s'est réveillée en me disant : « Maman, aujourd'hui, je mangerais bien une petite escalope. »

Elle rit à pleines dents :

— Une escalope, dites. Rien que ça. J'avais dix-sept sous dans la poche.

Alexis Danan

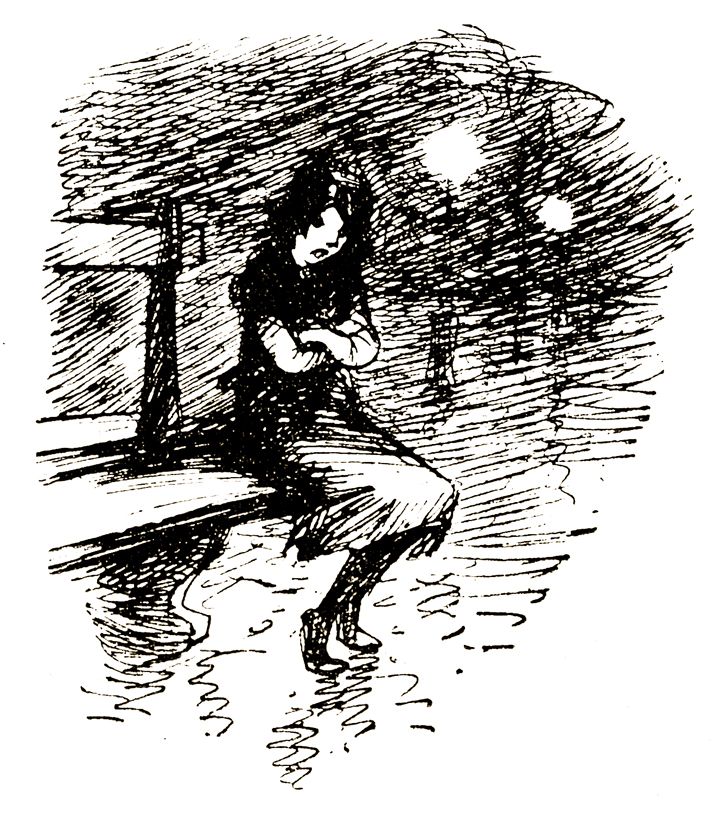

Dessin de Poulbot

Alexis Danan (1890-1879) était un journaliste engagé dans la défense des droits des enfants. Il donna plusieurs séries de textes à Paris-Soir dont celui reproduit ci-dessus. Il mit notamment la lumière sur les « bagnes d’enfants ». Son œuvre et son action perdurent encore aujourd’hui au travers de comités régionaux portant son nom et regroupés au sein d’une fédération nationale.

A lire également

Extrait de Paysages et coins de rues par Jean Richepin (1900)

Extraits de "Un gosse" (1927) d'Auguste Brepson:

A propos de la Cité Jeanne d'Arc

La cité Jeanne d'Arc fut construite entre 1869 et 1874 par un nommé Thuilleux, architecte et propriétaire de son état (49 rue Peyronnet à Neuilly) qui laissa son nom à un passage aujourd'hui disparu (et épisodiquement son nom à la cité), et fut démolie à partir de 1939 après une longue période d'évacuation. Entre temps, la cité fut un foyer de misère et de pauvreté autant qu'un lieu sordide et nauséabond à éviter. Avec la cité Doré, la cité Jeanne d'Arc est l'un des lieux du 13e sur lequel on trouve le plus d'écrits et de témoignages. On ne saurait donc ici proposer qu'une sélection.

Le nommé Thuilleux ne brillait pas particulièrement sur le plan de la philanthropie, ce n'était vraisemblablement pas son but.

Le Dr Olivier du Mesnil, dont il sera question plus loin, rapporte dans son ouvrage L'Hygiène à Paris (1890) que "la commission d'hygiène du XIIIe arrondissement s'est émue lorsqu'elle a vu s'élever cette immense bâtisse où se montre à la fois l'inexpérience du constructeur et son mépris absolu des règles de l'hygiène." Il ajoute que "la commission du XIIIe arrondissement ne s'est malheureusement préoccupée que de la question de sécurité ; il est dit en effet dans son procès-verbal du 28 mars 1870 que M. X. [Thuilleux] fait construire rue Jeanne-d'Arc des habitations extrêmement vastes qui ont donné des craintes au point de vue de la solidité, mais qu'après examen la commission, tout en constatant l'extrême légèreté des constructions, déclare qu'elles ne paraissent pas présenter quant à présent de causes d'insalubrité."

Les taudis que constituait la cité Jeanne d'Arc dès l'origine, attirèrent donc rapidement l'attention de la ville de Paris après une épidémie de variole et une inspection sévère se traduisit dans un rapport établi par le Dr du Mesnil à destination de la commission des logements insalubres. La ville prescrivit ensuite des mesures d'assainissement que Thuilleux s'empressa de contester devant le conseil de préfecture de la Seine (le Tribunal administratif d'aujourd'hui, jugement du 28 juillet 1881), lequel donna largement raison à la Ville, puis devant le Conseil d'État (arrêt du 1er aout 1884), lequel rejeta le recours introduit au motif que "les diverses causes d'insalubrité signalées par la commission des logements insalubres dans les maisons appartenant au sieur Thuilleux et formant la cité Jeanne d'Arc sont inhérentes à ces immeubles et proviennent de leur installation vicieuse..."

Des améliorations finirent pas être réalisées mais ne sortirent pas la cité de sa fange.

Thuilleux et ses successeurs profitèrent encore 30 ans de la manne que représentaient les loyers de la cité Jeanne d'Arc avant de la céder, en 1912, pour 800.000 francs à l'Assistance Publique qui sous la conduite de M. Mesureur, envisageait de réaliser une grande opération de création de logements à bon marché dans le secteur. Au moment de la cession, le ou les propriétaires de la cité tiraient un revenu net de 85.000 francs des 2500 locataires de la cité selon Le Matin du 2 novembre 1912.

Le projet de l'Assistance Publique ne se concrétisa pas notamment eu égard à refus des locataires de quitter les lieux et fut gelé par la guerre. La cité changea de mains en 1925 lorsque l'Assistance Publique renonça à ses activités dans le domaine de habitations à bon marché devenu celui des communes via leurs offices de gestion.

Devenue foyer d'agitation et enjeu politique, la démolition de la cité Jeanne d'Arc est une fois de plus décidée à la fin de l'année 1933 dans le cadre de la lutte contre les îlots insalubres. La mise en œuvre de cette décision prit du temps surtout après les évènements du 1er mai 1934 et l'organisation de la résistance aux expulsions par le PCF.

Les premiers temps

- Le Bazar Jeanne-Darc (1874)

- Paris Lugubre : la Cité Jeanne-d’Arc et la cité Doré (1879)

- Conseil de préfecture de la Seine - 28 juillet 1881

- La Cité Jeanne-d’Arc (La Presse, 11 aout 1881)

- La cité Jeanne-d’Arc - Extrait de Paris horrible et Paris original (1882)

La période "Assistance Publique"

- Neuf cents chiffonniers déménagent (Le Matin, 2 novembre 1912)

- La cité Jeanne d’Arc vu par le Gaulois (Le Gaulois, 17 novembre 1912)

- Un Meeting des Locataires de la Cité Jeanne-d’Arc (1912)

- Trois ilots à détruire d'urgence (1923)

Dix ans de blocage

- Une injustice à réparer - Lucien Descaves, L’Intransigeant — 29 juin 1924

- La Ville de Paris va-t-elle enfin s'occuper de la cité Jeanne-d'Arc ? (1931)

- L'assainissement de la cité Jeanne-d'Arc (Le Temps, 17 janvier 1934)

- On va démolir la cité Jeanne-d’Arc (La Liberté, 21 janvier 1934)

Sur les évènements du 1er mai 1934

- Le « Fort Chabrol » de la cité Jeanne d’Arc (Excelsior, 2 mai 1934)

- La cité Jeanne d’Arc transformée en fort Chabrol, récit du Petit-Parisien

- Treize émeutiers de la Cité Jeanne-d’Arc ont été arrêtés hier matin, récit du Figaro

- La tentative d'émeute cette nuit rue Nationale, récit du Journal

- Les assiégés de la cité Jeanne-d'Arc se sont rendus ce matin, récit de Paris-Soir

La fin de la Cité Jeanne d'Arc

- Ventres vides, poings levés ! (L’Humanité — 3 juin 1934)

- André Marty aux côtés des locataires de la cité Jeanne-d'Arc contre l’entrepreneur Gervy (L’Humanité — 9 mai 1935)

- La cité Jeanne-d'Arc a été nettoyée de ses indésirables (Paris-Soir, 24 septembre 1935)

- Cité Jeanne-d'Arc - Les agents protègent les ouvriers démolisseurs des taudis (1935)

- Sous la protection de la police, des ouvriers ont entrepris la démolition de la trop fameuse cité Jeanne-d'Arc (Le Matin - 1935)

- Une rafle dans la cité Jeanne-d’Arc, repère de la misère et du crime (1937)

- Les ilots de la misère par Jacques Audiberti (1937)

Faits divers

- Un Drame du Terme (1902)

- Une cartomancienne assassine son ami (1921)

- La police devra-t-elle assiéger dans la cité Jeanne-d'Arc Henri Odoux qui blessa sa voisine ? (1935)

- L'ivrogne qui avait blessé sa voisine est arrêté. (Le Journal - 1935)

Autres textes de Lucien Descaves

La cité Jeanne d'Arc dans la littérature

- La Cité Jeanne-d'arc - Extrait de Paysages et coins de rues par Jean Richepin (1900)

- La Cité Jeanne d'Arc dans "Les mémoires de Rossignol" (1894)

- Extraits de "Un gosse" (1927) d'Auguste Brepson: