LA CRISE DU LOGEMENT, PÉRIL NATIONAL

Trois îlots à détruire d'urgence

La Santé de Paris est en jeu.

La Presse — 29 octobre 1923

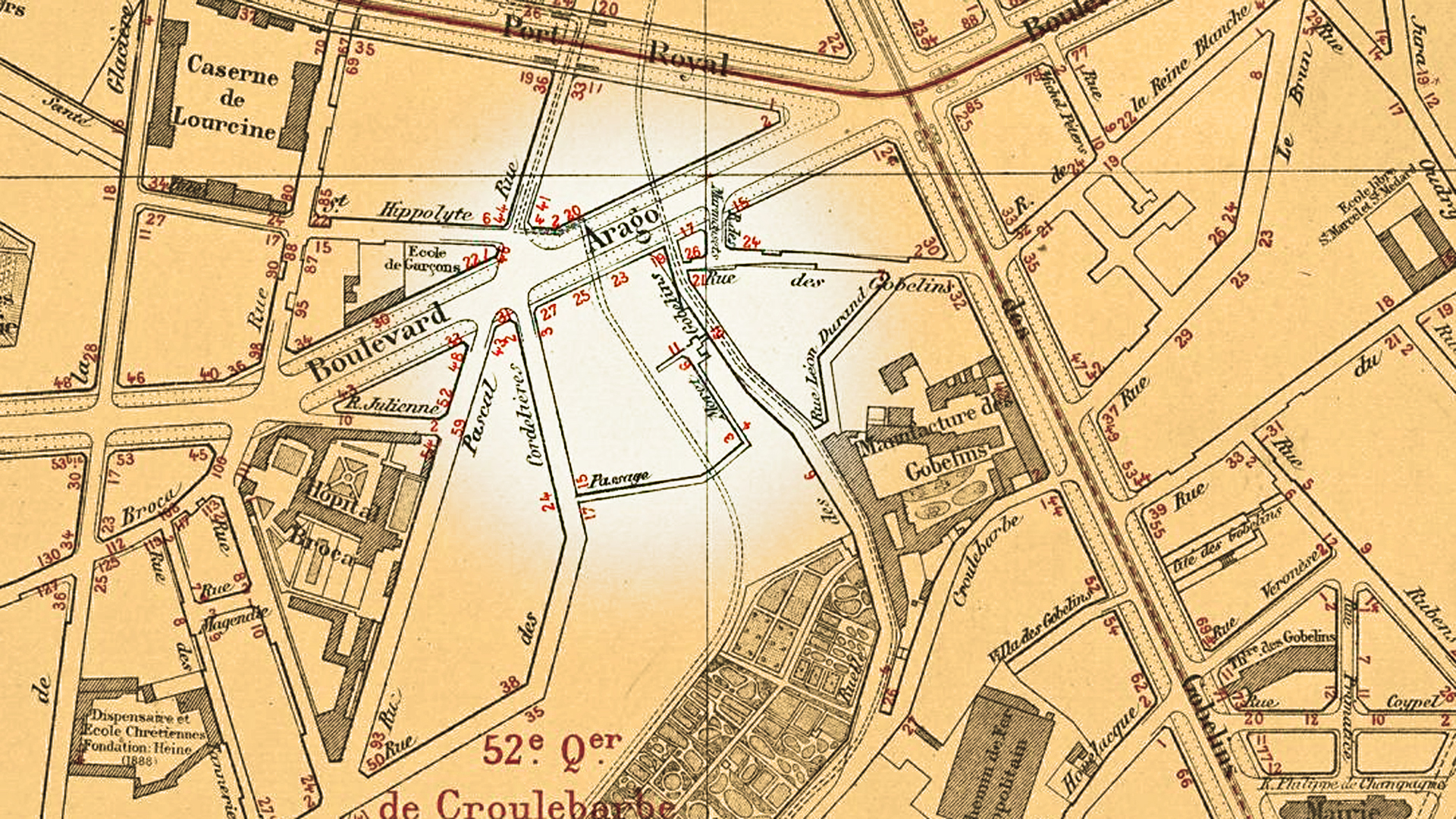

Au temps où les Gobelins établirent leur manufacture sur le terrain qui porte aujourd'hui leur nom, la Bièvre coulait bavarde et pimpante sur un lit de cailloux blancs.

Il avait été reconnu que l'eau de la rivière possédait des qualités chimiques favorables à la teinture de ces laines qui devaient couvrir l'univers de leur illustre renom.

Avant que d'être un égout, la Bièvre, semblable en cela à tant d'autres cours d'eau avait eu ses caprices, et avait formé, entre ce qui est maintenant le boulevard Arago et l'avenue des Gobelins, un îlot coquet, au milieu duquel poussait, au hasard des apports du vent, une flore des plus variées.

Mais bientôt la propriété de la célèbre fabrique de tapisseries, incita d'autres industries à installer leurs ateliers sur les berges de la rivière.

Les tanneurs, auxquels il faut beaucoup d'eau, s'établirent en aval de la manufacture et bientôt la place venant à manquer on songea à utiliser l'île.

Formé d'alluvions et d'apports de toutes sortes, son sol n'offrait pas une base bien solide aux fondations.

Aussi les constructions qu'on y éleva furent-elles faites de matériaux légers. Maisons de briques, maisons de bois du plus pittoresque effet, toutes dominées par de hauts séchoirs, où les peaux sont étalées à l'air, pour le plus grand malheur des narines délicates.

Toutes ces constructions qui semblaient avoir un caractère temporaire sont demeurées telles qu'elles existaient à l'époque, à part celles qui se sont écroulées et dont les « insulaires » ont utilisé les décombres.

Le milieu de cette île inconnue du « Grand Paris », est occupé par le passage Moret. C'est une sorte de petit village campagnard aux balcons de bois don- nant accès aux étages supérieure, et auxquels on accède par des escaliers en échelles de meunier.

L'Ile des Châteaux de Cartes

Les murs de ces maisons sont, pour la plupart, croulants et fortement étayés par de lourds madriers.

L'une d'elles, qui porte le numéro 9, a une histoire qu'il nous paraît utile de raconter.

Sur un terrain de cet îlot appartenant à la Ville de Paris, un particulier avait été autorisé à construire une maison à usage locatif, à charge à lui ou à ses héritiers d'en assurer la démolition dès que la Ville l'ordonnerait.

L'heure fatale ayant sonné, les héritiers du propriétaire de l'immeuble demandèrent au Conseil municipal une prolongation de bail afin de ne pas mettre à la rue une soixantaine de ménages.

L'autorisation ne fut pas accordée et déjà des significations d'expulsion avaient été envoyées par les propriétaires, .soucieux de tenir leurs engagements avec la Ville, quand une idée géniale traversa la cerveau des futurs expulsés.

Ils se constituèrent en syndicat, achetèrent, moyennant 100 francs, l'immeuble à détruire, nommèrent une délégation quelques membres chargée d'une démarche près de l'Hôtel de Ville.

Prorogation leur fut accordée à condition qu'ils remettent l'immeuble en état et l'étayent d'une manière solide.

Les nouveaux propriétaires se mirent courageusement à l'ouvrage et c'est la maison à demi écroulée de jadis, qui sert aujourd'hui à étayer un immeuble de la Ville, le numéro 11, qui tombe en ruine.

Mais toutes ces constructions sont pareilles à un château de cartes. Si l'une cède, les autres s'écroulent. Elles ne tiennent debout que par l'appui mutuel qu'elles se prêtent, et présentent un perpétuel danger pour les personnes qui les habitent.

Bonne Renommée vaut mieux que Cité Doré

Mais un des îlots insalubres les plus miséreux de Paris, est bien celui — ô ironie des noms — celui de la Cité Dorée, qui s'élève au numéro 114 du boulevard de la Gare.

Avant que cette partie de la capitale ne soit enfermée dans les fortifications, il s'était édifié là un assez gros village, sorte de faubourg avancé d'Ivry.

On s'y livrait, aux portes même de Paris, à la culture maraîchère et le coin était des plus agréables, d'où le nom plus emphatique que prophétique de Cité Dorée (sic NdE).

La nécessité de construire fit disparaître les jardins. De hautes maisons poussèrent du sol, un quartier neuf se construisit sans qu'il fût touche aux baraquements de la Cité Dorée.

L'aspect qu'elle présente est des plus chaotiques et des plus repoussantes. Des maisons bralantes s'arc-boutent aux décombres des maisons effondrées, dont les matériaux forment çà et là des amas indescriptibles. C'est le refuge de ce qui resta des chiffonniers. Ils transportent là leur butin, et font ce qu'ils appellent « leur tri ».

Cs qui ne peut servir est j été aux ordures, mais comme il n'y a pas là de voirie, celles-ci constituent des tas énormes, desquels se dégagent des miasmes pestilentiels.

Une marmaille déguenillée et hâve, les bras et le visage striés de crasse, s'ébat dans ce dédale d'écroulements et d'ordures sans souci de la contamination certaine.

Il ne se passe pas de semaine que le commissaire de police du quartier ne soit chargé de faire évacuer tel ou tel immeuble. Alors les habitants se tassent davantage les uns contre les autres, augmentant ainsi les chances de contagion.

On peut dira que la Cité Dorée est une des lèpres les plus repoussantes de Paris. Elle n’a de pendant que dans la Cité Jeanne-d'Arc.

La Cour des Miracles

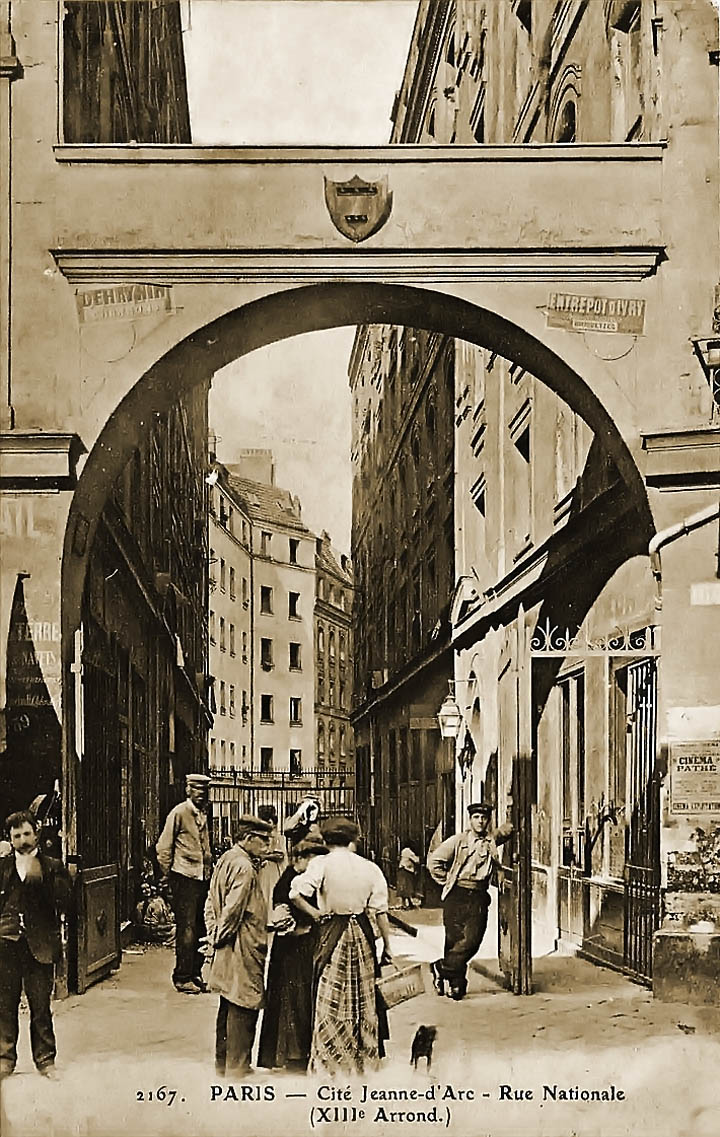

Pourquoi, diantre, avoir donné le nom de la douce Lorraine, de notre héroïne nationale, à cette véritable Cour des Miracles.

C'est là, en effet, que se sont donné rendez-vous, les descendants des truands, des cagneux et des mauvais garçons. Nid de repris de justice, construit de planches dérobées ici ou là, d'échoppes en carreaux de plâtre, aux toitures en papier goudronné.

Près de cinq mille individus, la plupart sans aveu, y ont trouvé asile. Point de .police, elle se fait toute seule ; point d'appareil judiciaire, la justice y est expéditive.

Les comptes s'y règlent en famille et personne ne se plaint.

Tel qui, hier, était ingambe, se soutient aujourd'hui à l'aide de béquilles ou porte le bras en écharpe, jamais le commissaire m'en sait rien. Il faut qu'il y ait mort d'homme... et encore !

Ce repaire est depuis longtemps condamné, comme tant d'autres semblables.

De sa disparition dépend la santé physique et morale de tout un coin de Paris. Qu'attend-on pour porter le fer rouge dans cette plaie gangrenée ?

Nombre de ses habitants sont interdits de séjour. Sur l'emplacement de cette Cour des Miracles, pourraient s'élever de saines maisons ouvrières, où trouverait abri et santé une partie de la population, travailleuse de Paris.

A lire également

Le Faubourg Souffrant (Passage Moret - Paris-Soir - 1930)

Sur la cité Doré

Le récit

Le lieu

- La cité Doré par Alexandre Privât d'Anglemont (1854)

- La Nouvelle Cour des Miracles. - Revue municipale et gazette réunies — 10 septembre 1859

- La Nouvelle Cour des Miracles. - Réponse de M. Doré - Revue municipale et gazette réunies — 1er décembre 1859

- La Nouvelle Cour des Miracles. - Réponse de la Revue municipale et gazette réunies à M. Doré — 10 décembre 1859

- Le cabinet de lecture des chiffonniers par Charles Yriarte (1863)

- Paris Lugubre : la Cité Jeanne-d’Arc et la cité Doré (1879)

- La cité Doré - Journal des débats politiques et littéraires — 22 mai 1882

- La cité Doré par Marcel Edant (Le Petit-Journal - 1887)

- La cité Doré par Jean Soleil (1889)

- Les cabarets de la cité Doré (1890)

- Un coin curieux de Paris (1901)

- La tournée des édiles par Lucien Descaves (1909)

- Trois îlots à détruire d'urgence (1923)

La catastrophe de la Cité Doré

Faits-divers

Sur la cité des Kroumirs

"Qu'on s'imagine un terrain de 30 mètres de largeur et de 150 mètres de longueur environ, en pente vers la rue Jenner, sans issue et sans écoulement d'eau vers cette rue.

Au milieu de ce terrain, un chemin en terre grasse, détrempé par la moindre pluie et rendu infect par les détritus et les déjections de toute espèce qui s'y sont incorporés.

De chaque côté de ce chemin, des abris, plutôt que des baraques, construits en vieux matériaux, en paillassons, en loques, en tout ce que l'ingéniosité de la plus poignante misère peut assembler et coudre pour se préserver de l'intempérie des saisons.

Près de quelques-uns de ces réduits une fosse en terre, quelquefois un tonneau enfoncé dans le sol, sert de cabinet d'aisances. Un peu partout des ordures ménagères, des matières fécales, des débris de toute sorte. On comprendra maintenant pourquoi cette cité a reçu un surnom qui fait image : la cité des Kroumirs."

Dr Olivier du Mesnil - L'Hygiène à Paris (1890)

Le lieu

A la suite du rapport de la commission des logements insalubres

A propos de la Cité Jeanne d'Arc

La cité Jeanne d'Arc fut construite entre 1869 et 1874 par un nommé Thuilleux, architecte et propriétaire de son état (49 rue Peyronnet à Neuilly) qui laissa son nom à un passage aujourd'hui disparu (et épisodiquement son nom à la cité), et fut démolie à partir de 1939 après une longue période d'évacuation. Entre temps, la cité fut un foyer de misère et de pauvreté autant qu'un lieu sordide et nauséabond à éviter. Avec la cité Doré, la cité Jeanne d'Arc est l'un des lieux du 13e sur lequel on trouve le plus d'écrits et de témoignages. On ne saurait donc ici proposer qu'une sélection.

Le nommé Thuilleux ne brillait pas particulièrement sur le plan de la philanthropie, ce n'était vraisemblablement pas son but.

Le Dr Olivier du Mesnil, dont il sera question plus loin, rapporte dans son ouvrage L'Hygiène à Paris (1890) que "la commission d'hygiène du XIIIe arrondissement s'est émue lorsqu'elle a vu s'élever cette immense bâtisse où se montre à la fois l'inexpérience du constructeur et son mépris absolu des règles de l'hygiène." Il ajoute que "la commission du XIIIe arrondissement ne s'est malheureusement préoccupée que de la question de sécurité ; il est dit en effet dans son procès-verbal du 28 mars 1870 que M. X. [Thuilleux] fait construire rue Jeanne-d'Arc des habitations extrêmement vastes qui ont donné des craintes au point de vue de la solidité, mais qu'après examen la commission, tout en constatant l'extrême légèreté des constructions, déclare qu'elles ne paraissent pas présenter quant à présent de causes d'insalubrité."

Les taudis que constituait la cité Jeanne d'Arc dès l'origine, attirèrent donc rapidement l'attention de la ville de Paris après une épidémie de variole et une inspection sévère se traduisit dans un rapport établi par le Dr du Mesnil à destination de la commission des logements insalubres. La ville prescrivit ensuite des mesures d'assainissement que Thuilleux s'empressa de contester devant le conseil de préfecture de la Seine (le Tribunal administratif d'aujourd'hui, jugement du 28 juillet 1881), lequel donna largement raison à la Ville, puis devant le Conseil d'État (arrêt du 1er aout 1884), lequel rejeta le recours introduit au motif que "les diverses causes d'insalubrité signalées par la commission des logements insalubres dans les maisons appartenant au sieur Thuilleux et formant la cité Jeanne d'Arc sont inhérentes à ces immeubles et proviennent de leur installation vicieuse..."

Des améliorations finirent pas être réalisées mais ne sortirent pas la cité de sa fange.

Thuilleux et ses successeurs profitèrent encore 30 ans de la manne que représentaient les loyers de la cité Jeanne d'Arc avant de la céder, en 1912, pour 800.000 francs à l'Assistance Publique qui sous la conduite de M. Mesureur, envisageait de réaliser une grande opération de création de logements à bon marché dans le secteur. Au moment de la cession, le ou les propriétaires de la cité tiraient un revenu net de 85.000 francs des 2500 locataires de la cité selon Le Matin du 2 novembre 1912.

Le projet de l'Assistance Publique ne se concrétisa pas notamment eu égard à refus des locataires de quitter les lieux et fut gelé par la guerre. La cité changea de mains en 1925 lorsque l'Assistance Publique renonça à ses activités dans le domaine de habitations à bon marché devenu celui des communes via leurs offices de gestion.

Devenue foyer d'agitation et enjeu politique, la démolition de la cité Jeanne d'Arc est une fois de plus décidée à la fin de l'année 1933 dans le cadre de la lutte contre les îlots insalubres. La mise en œuvre de cette décision prit du temps surtout après les évènements du 1er mai 1934 et l'organisation de la résistance aux expulsions par le PCF.

Les premiers temps

- Le Bazar Jeanne-Darc (1874)

- Paris Lugubre : la Cité Jeanne-d’Arc et la cité Doré (1879)

- Conseil de préfecture de la Seine - 28 juillet 1881

- La Cité Jeanne-d’Arc (La Presse, 11 aout 1881)

- La cité Jeanne-d’Arc - Extrait de Paris horrible et Paris original (1882)

La période "Assistance Publique"

- Neuf cents chiffonniers déménagent (Le Matin, 2 novembre 1912)

- La cité Jeanne d’Arc vu par le Gaulois (Le Gaulois, 17 novembre 1912)

- Un Meeting des Locataires de la Cité Jeanne-d’Arc (1912)

- Trois ilots à détruire d'urgence (1923)

Dix ans de blocage

- Une injustice à réparer - Lucien Descaves, L’Intransigeant — 29 juin 1924

- La Ville de Paris va-t-elle enfin s'occuper de la cité Jeanne-d'Arc ? (1931)

- L'assainissement de la cité Jeanne-d'Arc (Le Temps, 17 janvier 1934)

- On va démolir la cité Jeanne-d’Arc (La Liberté, 21 janvier 1934)

Sur les évènements du 1er mai 1934

- Le « Fort Chabrol » de la cité Jeanne d’Arc (Excelsior, 2 mai 1934)

- La cité Jeanne d’Arc transformée en fort Chabrol, récit du Petit-Parisien

- Treize émeutiers de la Cité Jeanne-d’Arc ont été arrêtés hier matin, récit du Figaro

- La tentative d'émeute cette nuit rue Nationale, récit du Journal

- Les assiégés de la cité Jeanne-d'Arc se sont rendus ce matin, récit de Paris-Soir

La fin de la Cité Jeanne d'Arc

- Ventres vides, poings levés ! (L’Humanité — 3 juin 1934)

- André Marty aux côtés des locataires de la cité Jeanne-d'Arc contre l’entrepreneur Gervy (L’Humanité — 9 mai 1935)

- La cité Jeanne-d'Arc a été nettoyée de ses indésirables (Paris-Soir, 24 septembre 1935)

- Cité Jeanne-d'Arc - Les agents protègent les ouvriers démolisseurs des taudis (1935)

- Sous la protection de la police, des ouvriers ont entrepris la démolition de la trop fameuse cité Jeanne-d'Arc (Le Matin - 1935)

- Une rafle dans la cité Jeanne-d’Arc, repère de la misère et du crime (1937)

- Les ilots de la misère par Jacques Audiberti (1937)

Faits divers

- Un Drame du Terme (1902)

- Une cartomancienne assassine son ami (1921)

- La police devra-t-elle assiéger dans la cité Jeanne-d'Arc Henri Odoux qui blessa sa voisine ? (1935)

- L'ivrogne qui avait blessé sa voisine est arrêté. (Le Journal - 1935)

Autres textes de Lucien Descaves

La cité Jeanne d'Arc dans la littérature

- La Cité Jeanne-d'arc - Extrait de Paysages et coins de rues par Jean Richepin (1900)

- La Cité Jeanne d'Arc dans "Les mémoires de Rossignol" (1894)

- Extraits de "Un gosse" (1927) d'Auguste Brepson:

Sur le passage Moret

L'ilot insalubre

- Les cloaques de Paris : une visite dans le XIIIe (1909)

- Des masures à l’impasse Moret (1911)

- Les mensonges des patrons mégissiers (1911)

- Des Maisons qu’il faut détruire (1911)

- Trois ilots à détruire d'urgence (1923)

- Une nouvelle Cour des Miracles (1925)

La fin du passage Moret

- Les habitants du passage Moret vont être « clos et couverts » (1925)

- L'immeuble du 9 passage Moret vendu à ses locataires (1926)

- L'expulsion des locataires du 11 passage Moret (1926-1927)

- La Ville de Paris est parvenue à faire expulser les locataires (1927)

- Dans le passage Moret où règne la misère (1927)

La Tournée d'Elie Richard (Paris-Soir 1930)

Faits-divers

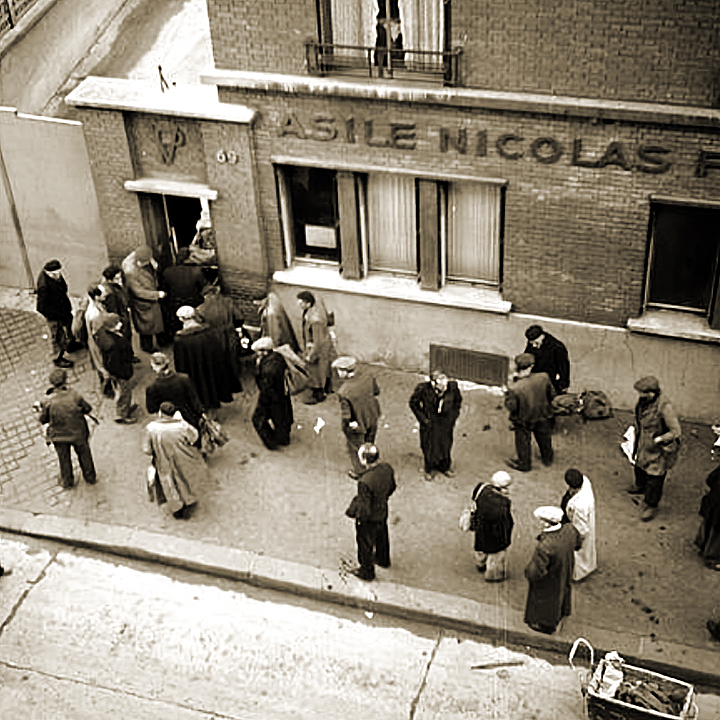

En juillet 1900, le refuge de nuit municipal Nicolas Flamel, 69 rue du Château-des-Rentiers, avait admis 576 hommes soit une moyenne de 18,42 par jour représentant un total de 6565 nuitées et une présence moyenne par jour de 211 personnes. 4.400 kilogrammes de pain leur furent distribués soit 142 kg par jour faisant une moyenne par homme et par jour de 670 grammes.

En juillet 1900, le refuge de nuit municipal Nicolas Flamel, 69 rue du Château-des-Rentiers, avait admis 576 hommes soit une moyenne de 18,42 par jour représentant un total de 6565 nuitées et une présence moyenne par jour de 211 personnes. 4.400 kilogrammes de pain leur furent distribués soit 142 kg par jour faisant une moyenne par homme et par jour de 670 grammes.