Les barrières de Paris

La Presse — 7 octobre 1870

Nous venons de parcourir plusieurs barrières de Paris, et nous sommes fondés à croire que si nous les avions toutes parcourues, nous aurions fait la même étude et nous aurions rapporté les mêmes observations.

La première, qui résulte pour nous de cette conversation générale maintenant engagée d'un bout de Paris à l'autre, c'est la résolution profondément arrêtée dans tous les cœurs de la résistance la plus opiniâtre à l'ennemi.

Que l'on suive la longue avenue d'Orléans, à partir du jardin du Luxembourg et du boulevard Saint-Michel, que l'on traverse le petit et le grand Montrouge, en dehors des fortifications, pour arriver sur la route de Bourg-la-Reine et de Sceaux (vieille route d'Orléans), partout le même esprit et l'on peut ajouter, la même parole.

Jamais peuple, surpris par une invasion, apportant tout à coup la dévastation et la ruine à la première, à la plus belle ville d’Europe, ne s’est mis plus vite, plus résolument sur une formidable défensive

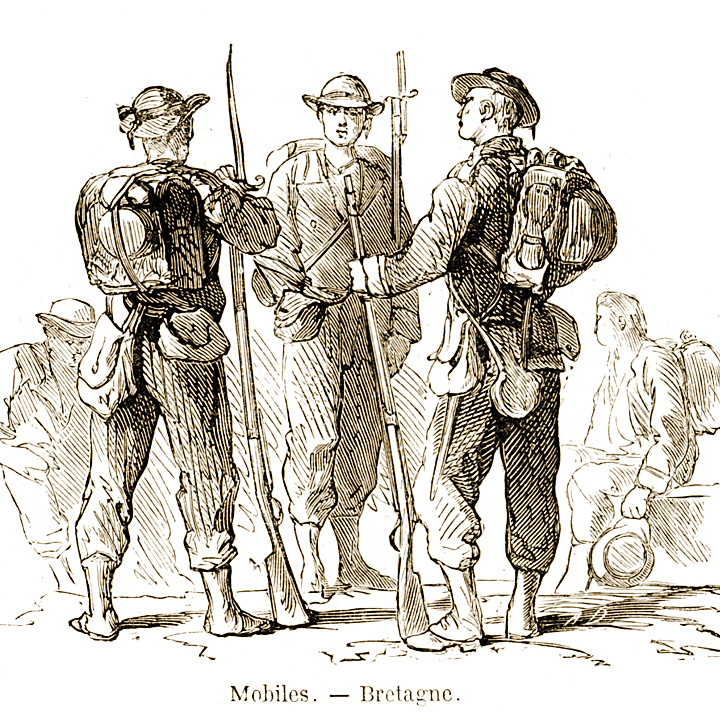

Il faut entendre dans tous ces petits hôtels, dans ces petits cafés, le long de l'avenue d'Orléans, maintenant transformés en cantine cette mobile où l'on retrouve déjà les accents de presque toute la France ! On ne peut se tromper à l'expression de ces jeunes et mâles figures, à cette vive et énergique décision qui règne dans toutes ces conversations liées de table en table.

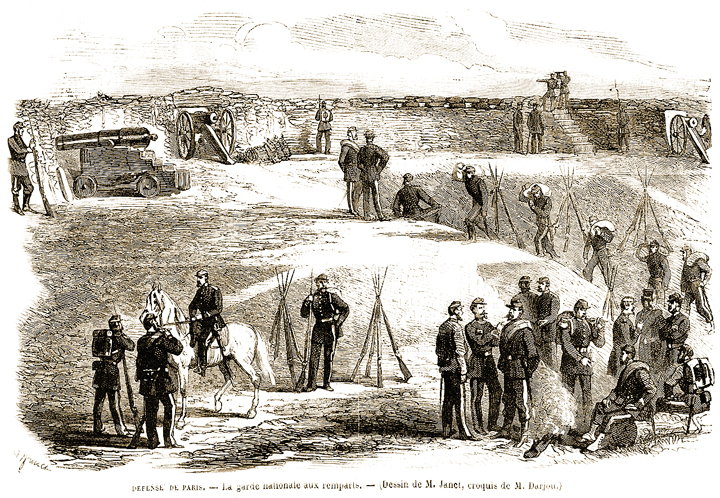

Sur la voie publique les caissons roulent, les estafettes passent ; plus on approche du qartier général établi près de la barrière, plus les files de mobiles s'allongent avec leurs armes en faisceau, plus tout prend l'aspect d'une place de guerre .

En somme, chacun de ces vastes quartiers qui conduisent aux barrières de Paris et aux fortifications et maintenant une place de guerre, et toutes ces places entourent la capitale de la France, qui elle-même offre le centre animé, armé de la défense nationale, avec ses mobiles et ses gardes nationaux partout s'exerçant et se préparant à la lutte.

Une intéressante promenade à faire aujourd'hui et celle qui mène des Tuileries — un camp — à l'extrémité de l'avenue d'Italie à la barrière de Fontainebleau. Cette barrière avec ses quartiers populeux, à une énorme distance du Paris élégant et mondain, s'en trouve comme rapprochée par cette transformation des Tuileries.

La rue Mouffetard, longue, étroite, noire, pleine d'une énergique population, serpente à côté des nouvelles constructions de la place qui lui ouvrent sur l'avenue d'Italie un horizon longtemps fermé. Là aussi on voit circuler, les mobiles en masses ; là aussi un mouvement tout militaire est la vie d'un immense quartier.

Il en est de même à la gare d'Ivry, que nous avons parcourue tout entière.

Quant aux Prussiens, que dit-on d'eux aux barrières et surtout aux divers

quartiers généraux, dont nous avons entretenu les officiers ? Qu'on les

surveille avec la plus stricte vigilance. Là où l'on aurait pu croire, il y

a deux jours, qu'ils étaient moins en nombre, comme du côté d'Ivry, par

exemple, tout d'un coup on entend une fusillade ; ils sont sortis de quelque

bouquet d'arbres ou de quelque pli de terrain. Mais, à cette tactique bien

connue de l'ennemi, la défense de Paris, parfaitement organisée, répond par

un déploiement de précautions et de forces, qui étreignent presque déjà les

lignes prussiennes, jusqu'à ce que l'armée de la Loire et nos Bretons, levés

en masse, que Paris attend, viennent les prendre en queue.

Quant aux Prussiens, que dit-on d'eux aux barrières et surtout aux divers

quartiers généraux, dont nous avons entretenu les officiers ? Qu'on les

surveille avec la plus stricte vigilance. Là où l'on aurait pu croire, il y

a deux jours, qu'ils étaient moins en nombre, comme du côté d'Ivry, par

exemple, tout d'un coup on entend une fusillade ; ils sont sortis de quelque

bouquet d'arbres ou de quelque pli de terrain. Mais, à cette tactique bien

connue de l'ennemi, la défense de Paris, parfaitement organisée, répond par

un déploiement de précautions et de forces, qui étreignent presque déjà les

lignes prussiennes, jusqu'à ce que l'armée de la Loire et nos Bretons, levés

en masse, que Paris attend, viennent les prendre en queue.