Du 20 au 24 novembre.

Extrait de Paris assiégé :

tableaux et souvenirs,

septembre

1870-janvier 1871

par Jules Claretie

Du 20 au 24 novembre. — La vie se traîne toujours, paisible et pénible. J'ai revu Cernuschi. La capitulation de Bazaine, dit-il, achève le militarisme.

« C'est la France qui se refait. Sans doute cela n'est pas complet et du fond de l'âme, cette conversion. Bien des gens, en gardes nationaux, n'ont pas sur leurs boutons de tunique le faisceau républicain, mais ils n'ont plus l'aigle, et c'est l'essentiel. Dans trois ans la France sera régénérée, transformée, libre et grande. »

On cause de X., à propos de son frère qui passe, tenant le corridor à lui seul.

X., altéré de paix, disait avant-hier : « Nous avons trop de vivres. »

Toujours est-il qu'on en est maintenant aux salaisons. Plus de viande fraîche. Paris se mortifie.

On a beaucoup canonné, de côté et d'autre, cette nuit. Les Prussiens, vers les Hautes-Bruyères et Montrouge, ont tenté une surprise. Ils ont été repoussés.

Ces positions, que je parcourais il y a six jours, sont d'ailleurs formidables.

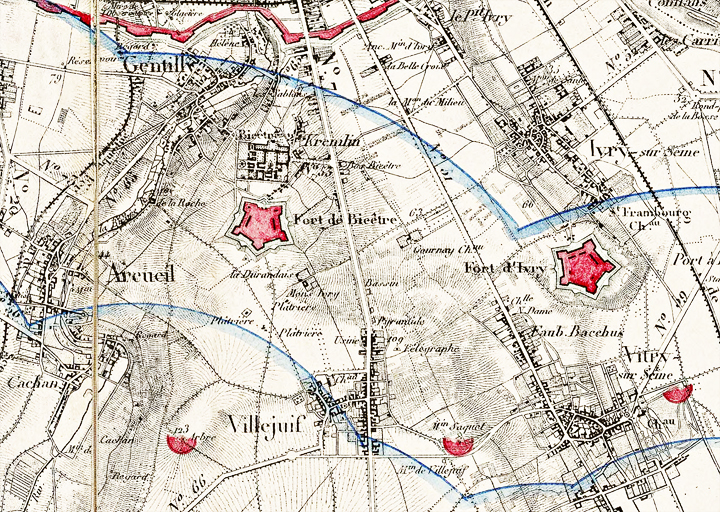

La porte d'Italie est curieuse. Cantines en plein vent, débits de liqueurs, cafés improvisés, tentes accrochées aux troncs d'arbres, l'aspect d'un coin de banlieue un jour de fête. Les fortifications franchies, la route d'Antibes s’étend droite, à perte de vue, devant vous. À droite, le clocher ardoisé de Gentilly sort d'un pli de terrain, et sur la hauteur l'hospice colossal de Bicêtre se détache en masse imposante, le jour traversant les fenêtres et les arêtes du bâtiment se découpant sur un ciel brouillé, orageux, vrai ciel de tempête à la Ruysdaël.

Un quart d'heure après, en marchant bien, on est à Villejuif. Des arbres coupés ras, le long de la route, des maisons closes ou démolies à demi ; une briqueterie occupée par les mobiles de Saône-et-Loire ; des bâtiments troués par les boulets. Ici, tout déjà sent la guerre. Les avant-gardes prussiennes, au combat de Châtillon, s'avancèrent jusque-là, et, d'un coup d'œil, les Allemands pouvaient embrasser, avides, ce panorama immense : à droite, Ivry, Vitry, le Port-à-l'Anglais, les collines de Charenton, le donjon de Vincennes, qui sort, comme une tache blanche, du fond violacé du paysage; à gauche, le fort menaçant de Bicêtre, plus loin, Montrouge; devant eux, éblouissant, attirant, superbe, Paris, l'immense Paris, la silhouette de Notre-Dame, la coupole du Panthéon, tout ce tas de maisons qui pensent, terre promise qu'ils croyaient toucher des mains.

On s'est battu sur ces terres vagues, abandonnées, pelées et glacées par l'hiver. Les maisons de Villejuif ont des trous de balles et de biscaïens. La pyramide géodésique élevée par l'Académie des sciences au bord d'un talus se dresse maintenant comme un monument funèbre. On sent que la mort a passé par là. Dès les premiers pas, à Villejuif, on se heurte à de tristes replis de terrains. Des fosses ont été creusées : Français et Prussiens dorment côte à côte. On a mis sur la terre des morceaux de pierres tombales ; autant de fragments, autant de morts. Les gamins du pays qui jouent près de là, coiffés d'un képi, vous diront au juste le nombre des cadavres. Ils font de ce champ de combat leur terrain de jeu de toupies ou de billes.

La grande rue de Villejuif, sombre, étroite, boueuse, emplie du bruit des bataillons qui passent, est superbe, avec ses tons gris ou sombres. Des têtes de soldats, enveloppées de linges, sortent des fenêtres et regardent défiler les mobiles. Toutes les maisons sont vides.

De temps à autre une charrette vient enlever les derniers meubles oubliés. Nous montons au haut de cette église de Villejuif, où les catholiques, autrefois, allaient adorer les reliques de saint Cyr et chanter sa légende rimée. Église sans caractère, près de la mairie, sur une petite place déserte. Les boulets prussiens l'ont écaillée et frappée en plus d'un endroit.

Il faut tourner dans un escalier en colimaçon qui semble creusé en plein granit pour monter au clocher.

Par une série d'échelles, frôlant la cloche maintenant muette, on arrive au sommet, assemblage de poutrelles et de planches, clocher aigu, dont le vent bat les ardoises et où il s'engouffre avec rage.

On a établi là un observatoire. Les télégraphes et les longues-vues surveillent les Prussiens jusqu'au delà de Montlhéry, dont la vieille tour se détache comme une virgule sur les nuages. Des marins, juchés au haut du clocher, comme sur leurs vergues, interrogent ces plaines où se mesurent les armées, comme sur leur navire ils déchiffreraient les replis de la mer. Habitués à la solitude et à l'infini, cette vie nouvelle de guetteurs incessants leur plaît et les distrait. Les gabiers sifflent quelque chanson de l'Océan, et, de l'œil, suivent les mouvements de l'ennemi.

On le domine de là-haut et on l'aperçoit de partout, par les fissures du toit. Devant moi est Thiais, dont le clocher apparaît au-dessus des maisons ; de ce côté, à droite, est Chevilly, puis l'Hay ; plus loin, dans le fond brumeux et bleu, Choisy-le-Roi, et l'on peut distinguer d'ici les lignes noires des batteries que l'ennemi a établies là. Chevilly, Choisy, Thiais, ces villages où vous portaient, en une heure, les lourdes voitures de la place de la Bastille, derniers exemplaires des diligences d'autrefois, y aller aujourd'hui est impossible. Nos soldats d'avant-postes, la prunelle ouverte, la main sur le fusil, guettent éternellement ces horizons d'où la mort peut sortir.

À ma droite, la redoute des Hautes-Bruyères se dresse, menaçant ces coteaux qui lui font face et qui s'appellent Châtillon. Les maisons de Sceaux apparaissent, blanches, coquettes, entourées d'arbres dépouillés de feuilles.

On cherche, on devine la place où est Robinson.

Tout un essaim de gais souvenirs, de jeunes sourires, reparaît et bourdonne. Robinson ! Hélas ! nous n'irons plus au bois avant des semaines, les lauriers sont coupés et les Prussiens sont là.

« Les Prussiens ?

— Regardez, » me dit un matelot en me montrant le télescope.

À portée de la vue, à portée de fusil, semble-t-il, derrière une haie, des sentinelles prussiennes vont et viennent. Le soleil, qui troue les nuages, fait scintiller de temps à autre la baïonnette des fusils. Deux cavaliers, des uhlans peut-être, traversent au galop une route allant vers Choisy. Les Prussiens ont fait leur poste d'un réservoir énorme, sorte de tour à base grisâtre et à sommet rouge, où ils se sont établis. Tout à l’heure un obus venant des Hautes-Bruyères est tombé là, les forçant à fuir. J'en aperçois deux ou trois encore qui s'éloignent lentement, avec la lourdeur et la précision allemandes.

« Ce matin, me dit le caporal de matelots, cette route que vous voyez là (la route d'Antibes) était pleine de troupes. J'ai vu partir, se dirigeant vers le sud, des cavaliers, des fantassins, des batteries d'artillerie.

J'évalue ça à 12 ou 13,000 hommes.

— Des Prussiens ?

— Des Prussiens. »

Le gouvernement est sans doute averti, et l'armée de la Loire doit s'attendre à ces secours envoyés aux vaincus d'Orléans. Sans doute l'ennemi veut, d'un effort puissant, arrêter dans leur marche les soldats d'Aurelle de Paladines. Il dégarnit Choisy et les environs de Paris pour renforcer Orléans ou Étampes. Qu'importe ! les combattants de Coulmiers poursuivront leur chemin vers Paris ; et qui sait si l'armée de la Loire ne sera pas bientôt l'armée de la Seine ?

Mais qu'on se tienne pour averti. Un corps d'armée prussien s'est mis en marche hier, cela est certain, et si l'on peut avertir nos soldats d'Orléans, qu'on se hâte.

Nous descendons. À travers les ruelles et les barricades de Villejuif, il faut gagner la redoute des Hautes-Bruyères. Nous passons à travers des fermes éventrées, des maisons ouvertes dont on a pris les fenêtres et les portes pour se chauffer. Le cimetière est ouvert. Les pierres des tombes servent d'abris aux tirailleurs. Dans cette boue sinistre, on passe, foulant les couronnes salies ; murs crénelés. Ce n'est plus la mort paisible et silencieuse qu'on rencontre là, mais la mort brutale et sanglante. On meurt, on tue auprès des morts.

Suivons la tranchée, le fossé profond où, blotties, se tiennent les sentinelles. On aperçoit bientôt, en remontant du côté des Hautes-Bruyères, dans un horizon sans limites, le géant Paris couché et comme étalé dans sa majesté. Quel amas de pierres et quel amoncellement d'âmes ! Un cri est tout près de s'échapper des lèvres et des poitrines ; cette ville sans limites, en ce moment chauffée à blanc par un rayon de soleil, à la fois ardent et pâle, dans sa blancheur incandescente, sous ce ciel tantôt noirci comme un ciel hollandais, tantôt bleuissant, de ce bleu tendre des soirs de Parme à la Corrége, fait penser à ce fantôme superbe enseveli dans son suaire : Jérusalem.

Mais c'est une Jérusalem vivante, agissante, la Jérusalem de la libre pensée, du droit éternel et de la République. D'ici, de cette admirable position des Hautes-Bruyères, les Prussiens pouvaient bombarder ces maisons, ces murs, ce dôme étincelant des Invalides, cet arc de triomphe et ces palais. On leur a repris cette position et on en a fait une forteresse. Ce plateau élevé domine l'horizon, il domine Saint-Cloud, dont je vois fumer sinistrement la Tête-Noire, Montretout, où l'on peut distinguer les batteries, Arcueil, l'aqueduc, les plâtreries, Cachan et tout ce paysage bouleversé, attristé, abandonné, lépreux, farouche, paysage dévasté maintenant et plein de fleurs, plein de frelons, tapissé d'herbe au dernier printemps !

[...]

Texte initialement publié par Le Rappel, le 21 novembre 1870