Extrait des Mémoires de la Société de l'histoire de Paris et de l'Ile-de-France (Tome 48 - 1925)

VI. — Sous la troisième République.

Comme en 1789, comme en 1848, la place d’Italie fit un peu trop parler d’elle lors de l’insurrection communale.

Tout près de la place, au n°38 (36 actuel) de l’avenue d’Italie, se trouvait, pendant le siège, la prison du IXe secteur. C’était un grand bâtiment en bois et plâtre au fond d’une longue cour mal pavée ; cette construction avait, dit-on, jadis servi à une communauté religieuse, supprimée en 1793, et, en 1813, on y voyait encore un fragment de chapelle.

Le IXe secteur, dit des Gobelins, était la partie des fortifications allant de la Bièvre à la Seine.

Ceci dit, arrivons à la journée du 18 mars 1871.

Vers les dix heures du matin de cette néfaste journée la place d’Italie présentait le spectacle suivant : les gardes nationaux, en tenue et en armes, se tenaient autour des pièces de canon qu’ils avaient amenées des environs dans le but, disaient-ils, de les défendre en cas d’attaque. Des jeunes gens, dont le plus âgé n’avait pas vingt ans, commandés par des femmes, élevaient une barricade rue Godefroy, devant la mairie.

C’était un peu la répétition de ce qui se passait à Montmartre. Comme à Montmartre, un général, et non des moindres, fut arrêté. Un représentant du peuple, Turquet, dans un curieux article paru dans la Libre Parole du 19 mars 1911, a raconté cette arrestation :

« Le 18 mars au matin, écrit Turquet, nous partîmes tous deux (lui et son oncle Roger, ancien directeur de l’Opéra) de Bordeaux pour Paris, dans un wagon mis à notre disposition par la Compagnie d’Orléans. »

À Poitiers, arrêt, où ils rencontrèrent le général Chanzy qui monta avec eux.

« Nous voyageâmes, continue Turquet, ainsi de conserve jusqu’à Juvisy, où le général Chanzy nous quitta pour aller rejoindre des parents dans une autre voiture. Enfin, vers cinq heures après midi, nous franchîmes la barrière d’Ivry. Nous ignorions tout ce qui s’était passé à Paris ce jour-là. Aussi grande fut notre surprise quand le train s’arrêta brusquement et que nous nous vîmes entourés de gens armés à figures patibulaires. Ils se ruèrent dans notre voiture et nous réclamèrent avec menaces le général Chanzy... Quand ils l’eurent trouvé dans son wagon, ils l’en tirèrent brutalement avec des vociférations et des cris : À mort ! À mort ! » Turquet fut, lui aussi, arrêté par les gardes nationaux. Ce qui se passa ensuite, on le trouve dans une brochure de Rouffiac, ancien sous-chef de la prison du IXe secteur.

Vers les six heures du soir, raconte Rouffiac (p. 38), le général Chanzy et Turquet arrivèrent à la mairie du XIIIe, accompagnés d’une foule réclamant à grands cris la vie des prisonniers. En présence de cette population en fureur, Chanzy et Turquet n’étaient pas en sûreté à la mairie. MM. Combes ex Léo Meillet, adjoints au maire, les conduisirent avenue d’Italie, 71, au domicile de ce dernier. L’avenue était encombrée de monde ; on n’entendait que murmures contre le général ; il faut le fusiller de suite, disaient les uns ; devant la chapelle Bréa, disaient les autres...

Le 19 mars, Gaudain de Villaine et le général de Langourian, revenant de Bordeaux, étaient arrêtés à leur tour et menés, ainsi qu’un capitaine de lanciers et un officier de marine, à la fameuse prison du IXe secteur, où ils retrouvèrent Chanzy et Turquet.

Sur l’ordre du fameux Duval, les généraux Chanzy, de Langourian et les deux autres officiers furent remis aux mains du commandant Sérizier, du 101e bataillon, pour être transférés à la prison de la Santé.

Ce transfert fut fait un dimanche au moyen d’un fiacre découvert, encadré par une section du 101e fédérés ; la foule hurlait : « À mort ! les vendus ! les capitulards ! qu’on les fusille ! »

Au coin de la place d’Italie, un marin déserteur, Prenat, grimpa derrière la voiture et de là, arrachant le képi du général Chanzy, l’en frappa au visage, puis lança cette coiffure dans la foule.

Ce fut le signal de l’assaut ; le cheval est dételé, la voiture renversée, les officiers bousculés, frappés à terre, relevés, puis renversés à nouveau. On proposa de les pendre aux réverbères. Cette scène odieuse dura trois heures ; enfin quelques hommes énergiques, parmi lesquels l’adjoint Léo Meillet, parvinrent à les délivrer et à les conduire à la Santé. Il convient d’ajouter que Turquet et les officiers furent mis en liberté quelques jours après, grâce à l’intervention de Beslay, du général Cremer et de Léo Meillet.

À propos de ce dernier, mentionnons que ce fut lui qui proposa, le 27 avril 1871, la démolition de « l’église Bréa, 76, avenue d’Italie, insulte permanente aux vaincus de Juin ».

Puisque nous en sommes à la Commune, rappelons qu’elle avait changé le nom de la place d’Italie en celui de place Duval pour honorer la mémoire de cet ouvrier fondeur, bombardé colonel de la 13e légion de la garde nationale, puis général par le Comité central, fait prisonnier en attaquant la redoute de Châtillon et fusillé par ordre du général Vinoy. La Commune en fit un martyr ; en veut-on une preuve ? Le 5 mai 1871, la 3e compagnie du 42e tenait le poste de la Mairie ; le lieutenant, brave commerçant de la rue du Chevaleret, fumait tranquillement sa pipe, quand, au coin de la place, un cri déchirant s’éleva. Une malheureuse étendue sur un tas de décombres se tordait dans les douleurs de l’enfantement ; on va à son secours, on la transporte à la mairie, où elle mit au monde un garçon et la 3e compagnie décida d’adopter le nouveau-né. Le lieutenant réclama l’honneur du parrainage et quelques jours après on se rendit à l’église Saint-Médard pour le baptême. À la demande ordinaire : « Quels sont les prénoms de l’enfant ? » le lieutenant, parrain, répondit : « Je m’appelle Léon, l’enfant se nommera Duval-Léon M***. » « Duval, fit le prêtre, mais ce n’est pas le nom d’un saint ! — En effet, M. le curé, ce n’est pas le nom d’un saint, mais c’est le nom d’un martyr, et nous voulons que l’enfant le porte ! »

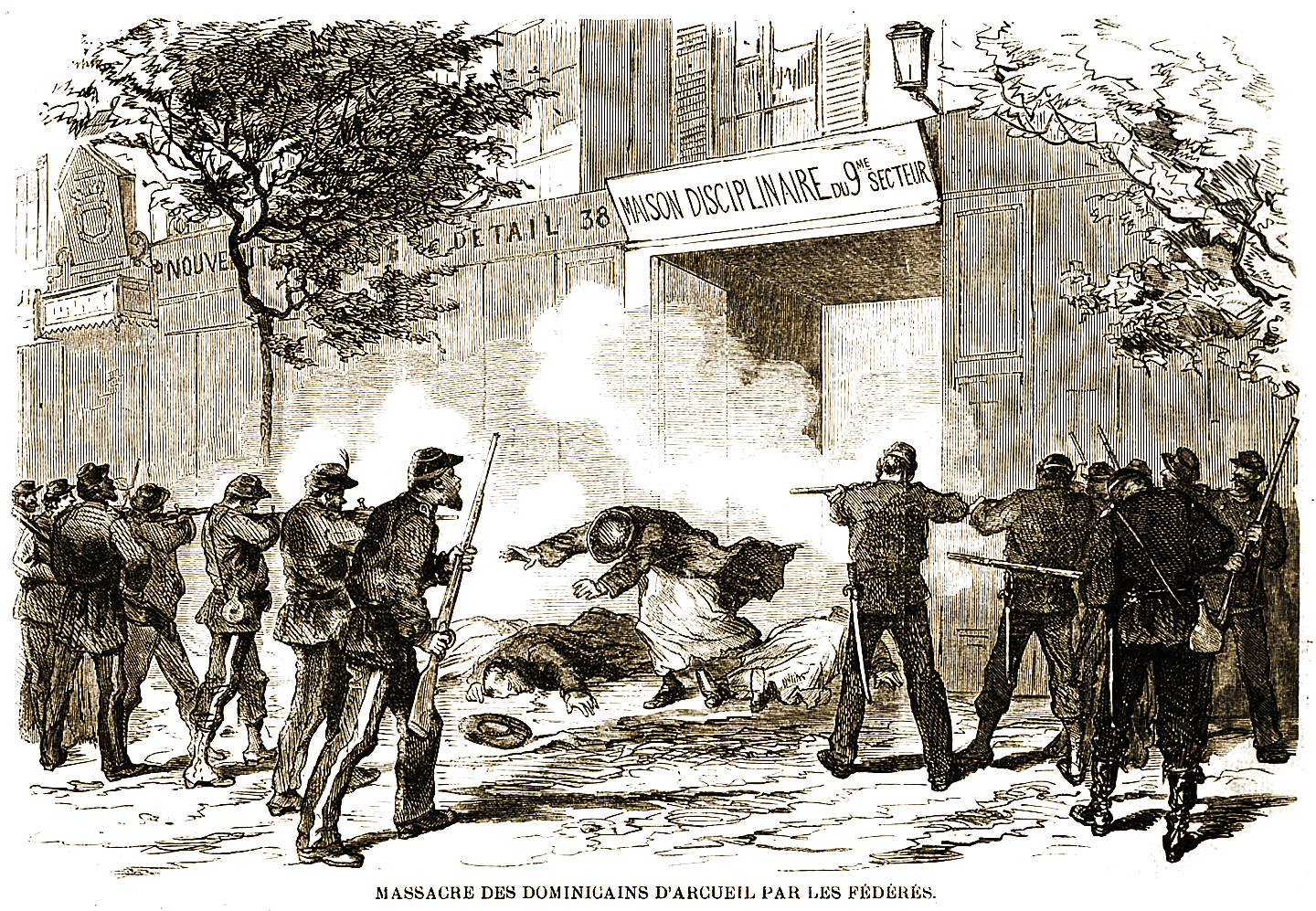

Une scène terrible eut lieu sur la place quelques jours après ce baptême. Le 19 mai 1871, l’école d’Arcueil, dite collège Albert-le-Grand, renfermant plusieurs blessés fédérés, reçut la visite des citoyens Léo Meillet et Lucipia, membres du Comité central de la Commune, revêtus de leurs écharpes rouges ; ils étaient accompagnés du Prussien Thaler, sous-gouverneur du fort de Bicêtre, du colonel Serizier, du commandant Gèbel et du capitaine Quesnot, suivis de deux bataillons de fédérés. On arrêta les Dominicains qui dirigeaient cette école, on les enferma au fort de Bicêtre, puis de là, le 25 mai, on les conduisit à la marie du XIIIe arrondissement, puis enfin à la fameuse prison du secteur, dont le chef était alors un nommé Boin, dit Bobèche.

Ces prisonniers étaient le P. Captier, fondateur du collège, les PP. Bourard, Cotrault, Delhorme, Chatagneret, deux maîtres laïques et six serviteurs de l’école.

Le jour où l’armée de Versailles s’empara de la Butte-aux- Cailles, on fit sortir les prisonniers, qui se trouvèrent devant une double haie de fédérés. À peine le premier dominicain eut-il franchi le seuil de la prison qu’il tombait frappé de plusieurs balles, le deuxième eut le même sort et de tous côtés on tirait sur eux. Deux des prisonniers se cachèrent dans les caves, deux autres arrivèrent à travers la fusillade jusqu’au passage Toussaint-Féron (rue aujourd’hui) et se réfugièrent dans la maison portant le n°4 ; mais le propriétaire leur refusa l’hospitalité, craignant de se compromettre ; ils trouvèrent un refuge dans la poterie Meneuse, 145, avenue de Choisy.

La Commune vaincue, la capitale ne reprit pas de suite son aspect habituel ; dans un journal du 18 juin, nous lisons que deux agents attachés au commissariat furent blessés par des balles de fusil à vent, sur la place d’Italie, à l’endroit même où les Dominicains avaient été massacrés.

La paix définitivement rétablie, on se remit à l’édification de la nouvelle mairie du XIIIe arrondissement, en bordure de la place. Les travaux de construction ; autorisés par arrêté préfectoral du 31 mai 1867, repris en 1873, furent achevés en 1877 ; l’inauguration eut lieu le 1er février de cette année. P.-Émile Bonnet en fut l’architecte.

Cette inauguration eut pour conséquence la désaffectation, puis la démolition du pavillon Ledoux, malgré l’intérêt historique qui s’y attachait.

Le rayon de la place fut porté, à cette occasion, de soixante-quinze mètres à cent mètres de rayon, et elle fut ornée d’un bassin circulaire avec jet d’eau.

Avant 1900 furent exécutés les immenses travaux nécessités par le métropolitain qui contourne la place ; ces travaux ont eu pour conséquence de faire disparaître cette si curieuse ruelle des Reculettes, regrettée de tous ceux qui ont le culte du vieux Paris.

Enfin, dernier souvenir se rattachant à cette place, rappelons que la maison portant le n° 18 fut bombardée et gravement endommagée par un avion allemand.

Elle a été remise en son état primitif ; c’est la maison où se voit la pharmacie Robert.

Ici finit ce que nous savons sur la place d’Italie ; nous espérons avoir fait ressortir que son histoire n’était pas sans présenter quelque intérêt ?

A. L’Esprit. (1925)

Sur la place d'Italie et ses abords

Une histoire de la place d'Italie

Extrait des Mémoires de la Société de l'histoire de Paris et de l'Ile-de-France (1925)

- I - Topographie

- II - Sous la Révolution

- III - De 1800 à 1848.

- IV - La seconde République

- V - Sous Napoléon III

- VI - Sous la troisième République (1871 à 1925)

XIXe siècle

- La barrière de Fontainebleau (Alfred Delvau - 1865)

- La première boucherie de cheval de Paris - 1866

- Les nouvelles places de Paris 1866

- Travaux publics - 1866

- Le marché des Gobelins - Le Figaro — 6 aout 1867

- L'élargissement de la rue Mouffetard et l'aménagement de la place d'Italie (1867)

- Les travaux dans les 5e et 13e arrondissements (1868)

- La nouvelle place d'Italie en haut de la rue Mouffetard (1868)

- Les travaux de la place d'Italie (1869)

- La nouvelle place d'Italie (1878)