La Nouvelle Cour des Miracles.

Revue municipale et gazette réunies — 1er décembre 1859

Au sujet d'un article publié le 10 septembre dernier, article ayant pour titre : Une Nouvelle cour des Miracles, nous recevons par ministère d'huissier, de M. Doré, propriétaire de cette cité qui porte son nom, la signification qui suit :

L'an mil huit cent cinquante-neuf, le vingt-deux novembre,

à la requête de M. Doré père, chevalier de la Légion

d'honneur,

ancien fonctionnaire-à l'École Polytechnique, demeurant à Paris, chemin de ronde de la gare d'Ivry, n°

108,

J'ai, André-Théodore Néron Détré, huissier près le Tribunal civil de la Seine, séant à Paris, y demeurant

rue du Temple, n° 176, soussigné, Signifié à M. Louis Lazare, directeur de la REVUE MUNICIPALE, en ses bureaux sis à

Paris, boulevard du Temple, 10, ou étant et parlant à tin employé des bureaux, leur déclare : La réponse que le requérant

fait par ces présentes à un article inséré dans la Revue Municipale du 10 septembre 1859, signé Pierre Gallié,

intitulé : Une Nouvelle Cour des Miracles, avec sommation de l'insérer dans le prochain numéro de ce journal dans les

termes qui suivent :

Je n'ai connu que depuis peu de jours l'article relatif à la cité Doré, faisant partie du numéro de la Revue Municipale du 10 septembre dernier. C'est pour cette raison qu'il est resté jusqu'ici sans réponse, quoique l'auteur ait dénaturé tous les faits dont il voulait rendre compte ; mais heureusement que dans notre pays il est difficile que la lumière demeure longtemps cachée sous le boisseau.

Avant de discuter le fond des choses, je ne ferai pas compliment à M. Gallié de-son urbanité, de son éducation. Pourquoi ces termes de mépris, ces impertinences, ces grossières injures à des gens qu'il ne connait pas, et qu'il n'a jamais vus ? Quoi ! parce que nous avons le malheur de loger dans la cité Doré, parce que nous avons commis cette faute grave, M. Gallié nous appelle gens de cour des Miracles, de la petite Pologne, bohèmes, truands, ce qui signifie voleurs, assassins. Ce monsieur a donc perdu la tête, il ignore donc que nous vivons en France, dans le pays de l'égalité, du suffrage universel, et qu'il n'est permis de dire des injures à personne ; il a donc oublié qu'il y a des juges à Berlin ?

Dira-t-il que cela ne s'adresse ni à moi ni aux miens ? Mais il ne peut ignorer que j'y réside, puisqu'il assure être venu deux fois à la cité Doré. D'ailleurs, en sa qualité d'écrivain, il a dû entendre parler des cours de chimie appliquée aux arts, que M. Doré fils fait dans son amphithéâtre de la cité Doré, et dont s'occupe chaque année toute la presse quotidienne politique ou non politique, depuis le Moniteur, jusqu'à la Science pour tous et même l'Indépendance Belge.

Laissons de côté les injures pour analyser l'article du 10 septembre.

Le poème de M. Pierre Gallié est une conversation entre deux amis. L'auteur suppose qu'il y a huit à dix ans, faisant sa partie avec un certain M. Peise, mort à cette époque, ce monsieur lui a tenu certains discours sur la cité Doré. Quel était ce M. Peise ?

Je crois me rappeler que c'était un agent voyer, et l'on m'a assure qu'il est mort fou, ce qui ne m'étonnerait pas, d'après ce qu'en rapporte M. Gallié.

Voici le résumé de ces discours : La cité Doré est d'abord, comme on l'a dit, une réunion da truands et de bohèmes, puis un amas confus de cahuttes ou masures construites avec des matériaux ramassés dans les tas d'ordures (quel style) ! La vieille casserole aplatie est transformée en ardoise pour couverture.

Le carton enduit de goudron n'est pas dédaigné. L'eau croupis, sante séjourne par force majeure. Les lieux d'aisance sont du luxe.

Et tout cela, monsieur Gallié dit l'avoir vu il y a quelques jours.

Il faut donc que M. Peise lui soit apparu en songe et lui ait procuré un affreux cauchemar, à moins qu'il ne soit de l'avis de Basile : Calomnions, il en restera toujours quelque chose.

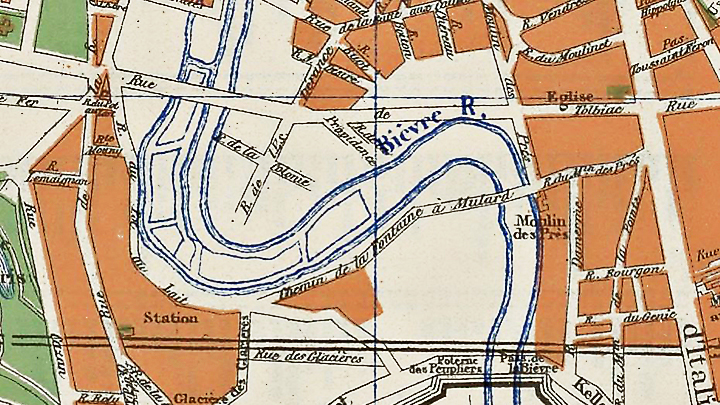

Quoi qu'il en soit, voici au vrai ce qu'est la Cité Doré. Elle est établie d'une manière fort pittoresque sur un des versants de la Seine, c'est l'ancien parc de M. Doré, dont il a dû se priver en mil huit cent quarante-huit ; son étendue de dix à onze mille mètres superficiels, est bordée par la place de la barrière d'Ivry, le chemin de Ronde, la rue des Deux-Moulins et une petite rue longue portant le nom de passage Doré. La façade principale de ce petit quartier forme en partie le rond-point de la barrière.

Là, vous trouvez un épicier qui porte pour enseigne : À LA CITÉ DORÉ : cette jolie boutique ne serait déplacée dans aucun quartier de Paris. À côté est la plus belle boucherie du douzième arrondissement, à la suite est un hôtel garni qui se distingue par quelques peintures extérieures fort bien faites; puis viennent d'autres établissements du même genre. Ce rond-point sera probablement le lieu le plus commerçant du futur treizième arrondissement.

La façade de la Cité Doré, sur le chemin de Ronde, qui sera bientôt un magnifique boulevard, est garnie d'une trentaine de maisons d'un bon aspect, la plupart de deux à trois étages, parmi elles est mon hôtel, non encore terminé, et construit sur les plans et dessins d'un des architectes les plus distingués ; il contient environ deux mille mètres de constructions et jardins.

Le reste de la cité Doré est composé de plusieurs avenues intérieures ayant une quarantaine de maisons, quelques-unes très élevées, comme celles de M. Joseph Le Donné, qui ont six étages, bâties sur berceaux de caves et sur des plans approuvés par la grande voirie. Elles ont toutes des couvertures de vraies tuiles, en véritables ardoises, ou en vrai zinc et non en casseroles aplaties ; quelques-unes ont des terrasses en vrai bitume, comme pour les trottoirs, et non en carton goudronné. Toutes les avenues sont pavées et l'eau n'y peut séjourner. Tous les propriétaires sont abonnés au balayage, de sorte que chaque matin il n'en reste pas une paille dans les avenues : on peut s'en assurer au bureau de balayage de la petite voirie.

Sans doute, la partie qui longe la rue des Deux-Moulins, qui va devenir le chemin d'Ivry, laisse quelque chose à désirer, ce qui provient de ce que notre cité doit éprouver un retranchement de sept ou huit cents mètres, et que les vieux murs et les vieilles constructions ne peuvent être ni refaits, ni réparés.

Quant au moral des habitants, j'engage monsieur Gallié à aller voir monsieur Gazeaux, commissaire de police-du quartier, chevalier de la Légion d'honneur, magistrat aussi bon qu'intègre : il le rassurera sur les truands et les bohèmes de la cité Doré ; il lui dira que nous avons tous des figures comme les autres hommes ; qu'il nous trouve très faciles à diriger, et que nous obéissons aux lois très-exactement.

M. Gallié nous jette la pierre parce que nous avons, dit-il, des crieurs publics, des musiciens, des chiffonniers, etc. J'avoue que j'ignore s'il y a des crieurs publics et des musiciens. Quoi qu'il en soit, je ne sache pas qu'un crieur, et surtout un musicien, soit un être repoussant.

Quant aux chiffonniers, je ne saurais le nier, il y en a. Et quel est le faubourg qui n’en a pas ? Cette rue qui porte un nom si illustre, celui de rue de l’École-Polytechnique n'en a-t-elle pas une dizaine, et des plus forts ? Est-elle déshonorée pour cela ? Nous en avons deux principaux, dont l'un fait 100,000 francs d'affaires ; il est mon voisin sans m'incommoder, car il a ses magasins dans des terrains situés plus loin, où le chemin de fer d'Orléans, qui en est propriétaire, a permis de laisser établir une soixantaine de petites cabanes. J'engage M. Gallié à faire là-dessus des observations, sans néanmoins appeler les habitants truands et bohèmes, car il y a beaucoup d'honnêtes gens que i'v connais.

Je dois, avant de finir, redresser une petite calomnie de M. Gallié qui m'est personnelle. Il dit que dans les conventions que j'ai faites avec les locataires à long terme, je m'empare des constructions à la fin du bail. Eh bien ! c'est encore une petite fausseté ajoutée à toutes celles qui précèdent. On peut le vérifier sur plus de soixante baux qui ont été présentés à l’enregistrement. C'est toujours la même formule : Calomnions ! il en restera quelque chose ! Toute faute mérite une punition. Aussi, à la fin de l'acte d'accusation contre la cité, M. Gallié propose la peine, et il s'écrie avec un ton doctoral après avoir régenté l'administration municipale qui néglige ses devoirs : Il faut que la cité Doré soit expropriée : Delenda est Carthago. Vous vous imaginez peut-être que c'est afin de créer un boulevard, une place, une de ce magnifiques choses qu'on fait aujourd'hui. Point du tout. M.Gallié veut l'expropriation pour l'expropriation, comme ces gens qui aiment l'art pour l'art.

Quel bon tour il nous ferait alors, M. Gallié ! La ville de Paris vient de vendre près de nous des terrains, moins bien placés que notre cité, 60 francs le mètre. Or, je mesure onze mille mètres : comptez ce qui me reviendra, et ajoutez, pour ma, part, 300,000 francs de bâtiments assurés et ma galerie de peintures, puis ensuite les soixante-dix maisons de mes coassociés ; après cela on nous donnera notre argent. Puis, ensuite, qu'est-ce qu'on fera de nous ? M. Gallié ne nous tuera pas. Il y a trois mille personnes dans notre cité ; il nous faudra donc chercher une cité ailleurs, et, nouveaux Mœlibées, pleurant nos pénates (mais avec notre argent), nous irons former une nouvelle cité Doré dans les vastes terres à blé du futur 13e arrondissement de Paris. Et le résultat : il y aura eu expropriation !

Déclarant, en outre, le répondant se réserver expressément à toutes poursuites judiciaires sur l'auteur de l'article auquel il répond, ainsi que sur le directeur du journal, et j'ai à ce dernier, en parlant comme devant, délivré et laissé cette copie.

Coût 15 francs.

DORÉ.

Nous répondrons, M. Gallié et moi, dans notre prochain numéro, à M. Doré.

Louis LAZARE.

Sur la cité Doré

Le récit

Le lieu

- La cité Doré par Alexandre Privât d'Anglemont (1854)

- La Nouvelle Cour des Miracles. - Revue municipale et gazette réunies — 10 septembre 1859

- La Nouvelle Cour des Miracles. - Réponse de M. Doré - Revue municipale et gazette réunies — 1er décembre 1859

- La Nouvelle Cour des Miracles. - Réponse de la Revue municipale et gazette réunies à M. Doré — 10 décembre 1859

- Le cabinet de lecture des chiffonniers par Charles Yriarte (1863)

- Paris Lugubre : la Cité Jeanne-d’Arc et la cité Doré (1879)

- La cité Doré - Journal des débats politiques et littéraires — 22 mai 1882

- La cité Doré par Marcel Edant (Le Petit-Journal - 1887)

- La cité Doré par Jean Soleil (1889)

- Les cabarets de la cité Doré (1890)

- Un coin curieux de Paris (1901)

- La tournée des édiles par Lucien Descaves (1909)

- Trois îlots à détruire d'urgence (1923)

La catastrophe de la Cité Doré

Faits-divers

Sur la cité des Kroumirs

"Qu'on s'imagine un terrain de 30 mètres de largeur et de 150 mètres de longueur environ, en pente vers la rue Jenner, sans issue et sans écoulement d'eau vers cette rue.

Au milieu de ce terrain, un chemin en terre grasse, détrempé par la moindre pluie et rendu infect par les détritus et les déjections de toute espèce qui s'y sont incorporés.

De chaque côté de ce chemin, des abris, plutôt que des baraques, construits en vieux matériaux, en paillassons, en loques, en tout ce que l'ingéniosité de la plus poignante misère peut assembler et coudre pour se préserver de l'intempérie des saisons.

Près de quelques-uns de ces réduits une fosse en terre, quelquefois un tonneau enfoncé dans le sol, sert de cabinet d'aisances. Un peu partout des ordures ménagères, des matières fécales, des débris de toute sorte. On comprendra maintenant pourquoi cette cité a reçu un surnom qui fait image : la cité des Kroumirs."

Dr Olivier du Mesnil - L'Hygiène à Paris (1890)

En février 1893, le conseil municipal de Paris, sous la conduite de M. Ernest Rousselle, décidait ce qui suit pour le 13ème arrondissement : Ouverture de la rue Bobillot, entre la place d'Italie et la rue du Moulin-des-Prés ; ouverture de la rue Caillaux ; mise en état de viabilité de la rue Croulebarbe ; ouverture d'une voie nouvelle, de la rue de Tolbiac à la gare d'Orléans-Ceinture ; prolongement de la rue Jeanne-d'Arc ; achèvement de la rue Pascal ; ouverture de la rue des Messageries ; mise à l'alignement de la ruelle des Gobelins.

En février 1893, le conseil municipal de Paris, sous la conduite de M. Ernest Rousselle, décidait ce qui suit pour le 13ème arrondissement : Ouverture de la rue Bobillot, entre la place d'Italie et la rue du Moulin-des-Prés ; ouverture de la rue Caillaux ; mise en état de viabilité de la rue Croulebarbe ; ouverture d'une voie nouvelle, de la rue de Tolbiac à la gare d'Orléans-Ceinture ; prolongement de la rue Jeanne-d'Arc ; achèvement de la rue Pascal ; ouverture de la rue des Messageries ; mise à l'alignement de la ruelle des Gobelins.