La Nouvelle Cour des Miracles.

Revue municipale et gazette réunies — 10 décembre 1859

La Cité Doré. — Le rapport de M. Peise, commissaire-voyer du XIIe arrondissement. L'article de LA REVUE MUNICIPALE du 10 septembre 1859. — Réclamation de M. Doré, soixante-treize jours après cette publication. - Réplique de M. Louis Lazare.

"Nous avons beau percer de nouvelles voies, élargir les anciennes, supprimer une à une toutes nos ruelles étroites et fangeuses, Paris sera toujours une ville malsaine, tant qu'il sera loisible à certains individus, abusant du droit de propriété, d'improviser de ces cités ou passages particuliers qui peuvent se soustraire impunément à l'action tutélaire de la grande voirie."

Comte CHABROL DE VOLVIC, Préfet de la Seine.

(Rapport au Roi sur la situation de la Ville de Paris.)

La propriété a toujours été respectée par nos Édiles parisiens; mais l'exercice de son droit a ses limites et ses devoirs.

Nous nous sommes constamment élevé contre la formation de passages, impasses, cités et prétendues villas qui pullulent dans Paris.

Souvent, nous avons visité ces ruelles que la spéculation, depuis un demi-siècle, improvise principalement dans les quartiers des Quinze-Vingts, des faubourgs Saint-Antoine, Saint-Marcel et dans la banlieue ; toujours nous avons constaté que ces voies hermaphrodites n'existaient qu'au grand détriment de la salubrité publique.

Cette vérité s'explique : ces ruelles n'étant pas reconnues voies communales, ne sont ni pavées, ni éclairées par la ville; ces obligations abandonnées aux possesseurs de ces immeubles, sont rarement remplies d'une manière convenable, par cette raison toute simple, que leur exécution complète amoindrirait le bénéfice des locations.

Essayant de combattre cette vérité, qu'aucune argumentation sérieuse ne saurait affaiblir, des gens intéressés à ces abus, et interprétant cruellement le droit de propriété, nous ont dit : Le détenteur d'une cité ou d'un passage est parfaitement libre de lui donner la largeur qui convient à ses intérêts, comme il lui est loisible de déterminer les dispositions intérieures des locations, sauf aux personnes qui viennent pour les habiter, à chercher ailleurs si ces dispositions ne leur conviennent pas.

À cette criminelle interprétation du droit de propriété, au point de vue de l'humanité, nous avons répliqué constamment: sans doute, un propriétaire est libre de disposer de son bien comme il l'entend. Il peut, sur son terrain, bâtir une cahute si bon lui semble. S'il y loge, mais seul, qu'il manque d'air, qu'il s'asphyxie, qu'il meurt, c'est son affaire. Mais du jour où il bâtit une cité ou un passage pour en tirer parti, pour le louer, dès ce jour, il spécule. C'est alors une marchandise qu'il offre au public ; donc, il importe, il faut que cette marchandise soit de bon aloi. Si le passage est trop étroit, si les locations se trouvent malsaines, le propriétaire débite une marchandise avariée, nuisible et dangereuse. Cette marchandise compromet aussi gravement la santé publique que le vin frelaté, le lait falsifié, ou la viande corrompue que vend un débitant déshonnête.

Eh bien, si l'administration municipale fait punir les vendeurs tarés, ces empoisonneurs publics, pourquoi n'aurait-elle pas le droit de défendre la création ou d'ordonner la suppression de passages ou de cités homicides qui tuent plus vite et plus cruellement encore, les pauvres gens que la misère condamne à les habiter ? Ces réflexions, souvent insérées dans notre feuille, ont toujours été applaudies par nos lecteurs ; elles ne sont contestées que par certains propriétaires, qui profitent des abus dont l'administration municipale poursuit la destruction, — cela dit, entrons en matière :

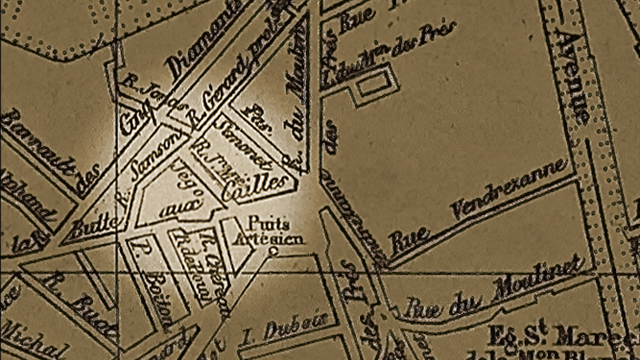

(1) La Cité Doré a la figure d'un triangle, dont la pointe se dirige vers le boulevard de l'Hôpital. Elle est limitée à peu près par les Rues des Deux-Moulins et d'Austerlitz et le Chemin de Ronde de la Gare. — Nous engageons nos lecteurs à faire un pèlerinage à la Cité Doré.

En 1853, un commissaire-voyer de la Ville de Paris, chargé du XIIe arrondissement, M. Peise, signalait à la sérieuse attention de l'Autorité Municipale l'existence pernicieuse et coupable d'une cité située chemin de ronde de la Gare, près la barrière d'Ivry (1).

L'honorable et digne architecte, vivement impressionné à l'aspect de ce hideux séjour qui torturait son humanité, adressait à son administration un rapport très-remarquable qui fut envoyé à la Commission des logements insalubres.

Un des amis de M. Peise, après avoir visité, avec l'honorable commissaire-voyer, la cité Doré, nous écrivait sous l'impression d'une seconde excursion, en août 1859, un article intitulé : la Nouvelle cour des Miracles, et publié par la Revue Municipale le 10 septembre suivant.

Selon notre habitude, ce travail ne fut imprimé qu'après une visite faite par nous à la cité Doré, dont la réalité nous parut plus affligeante encore que la description que nous en faisait le rédacteur de l'article en question.

Ce travail, publié par la Revue Municipale, fut répété par plusieurs grands journaux quotidiens, sans que la moindre observation s'élevât pour oser affaiblir cette vérité malheureusement incontestable.

Après soixante-treize jours de silence, M. Doré, propriétaire de cette cité, qu'il a décorée de son nom, nous a fait sommation par ministère d'huissier, d'avoir à insérer une réclamation dans l'intérêt de cette localité.

Cette réclamation a paru tout au long dans notre numéro du 1er décembre.

Voici maintenant la réplique de M. Pierre Gallié, auteur de l'article qui a eu l'honneur de déplaire à M. Doré :

*

* *

Monsieur le Directeur,

Je vous suis bien reconnaissant de l'empressement que vous avez mis à me faire parvenir aussi loin, la réclamation si étrangement tardive de M. Doré.

Vous connaissez les éléments dont se compose mon article.

J'avais l'honneur de connaître M. Peise, Commissaire-Voyer de la Ville de Paris. Cet architecte était alors chargé précisément de surveiller les constructions du douzième arrondissement, aux confins duquel se trouve la Cité Doré.

En différentes circonstances, M. Peise m'entretint de cette localité en des termes qui excitèrent ma curiosité ; plusieurs fois j'allai visiter ce triste séjour, et j'écrivis sous l'impression douloureuse que j'éprouvai.

(2) J'ai vu M. Magne le 19 novembre présent mois. Je lui ai demandé : « Que pensez-vous de la cité Doré ? » Il m'a répondu : « C'est quelque chose d'horrible, mais je n'y puis rien. »

Louis LAZARE.

Au moment même où nous rédigeons cet article, nous recevons une lettre émanant d'un ancien Magistrat, qui pendant vingt années a fait partie du Conseil Général de la Seine ; voici le résumé de cette lettre :

Paris, 2 décembre.

À Monsieur le Directeur de la Revue Municipale.

Mon cher Maître,

Arrivé à l'extrémité de ces pauvres demeures, devant la barrière des Deux-Moulins, j'ai

voulu voir l'intérieur de cette singulière Cité, et je déclare devant Dieu, que parmi toutes les masures qui depuis

dix années, dans Paris, sont tombées sous le marteau de la démolition, IL N'EN EXISTAIT PAS D'AUSSI HIDEUSE QUE

LA PLUS GRANDE PARTIE DES CAHUTTES QUI COMPOSENT LA CITÉ DORE.

LIBERT aîné, Ancien maire de Bercy, Ancien membre du Conseil Général de la Seine.

Dans ma conscience, la Cité Doré me parut un ramassis de ruelles hideuses, un accouplement monstrueux de cahuttes sans nom.

Ai-je amplifié ? ai-je exagéré le mal ? Il est un moyen certain, honnête, de le savoir : M. Peise est mort, mais son mémoire existe. M. Doré, qui veut faire de sa cité un Eldorado, prétend que le rapport de M. Peise ne prouve rien, car M. Peise, dit-il, était fou. — Cette gracieuseté explique mon adversaire.

Mais puisque M. Doré conteste M. Peise, consultez, mon cher Directeur, M. Magne, aujourd'hui Commissaire-Voyer du douzième arrondissement.

Il y a lieu d'espérer que M. Doré n'accusera pas de démence, encore cette fois, un des plus habiles architectes, un artiste dont le cœur est à l'unisson de l'intelligence et du savoir (2).

À Dieu ne plaise qu'on me soupçonne l'intention, en daguerréotypant cette affreux séjour, d'avoir voulu insulter à la misère des gens condamnés à végéter dans ce Botany-Bey, dont M. Doré est si fier; mais je dis et je soutiens que ces affreux réduits sont d'ordinaire les amorces du vice et les instigateurs du désordre; qu'au contraire l'air qui circule librement, le soleil qui égaye et purifie la chambre du pauvre, exercent sur lui une double et salutaire influence: ils contribuent au maintien de sa santé, qui prédispose son cœur à de bonnes et douces émotions et à l'accomplissement de tous ses devoirs.

Il est vraisemblable que M. Doré a dû profiter de son silence de soixante-treize jours, pour peigner et débarbouiller quelque peu sa chère Cité, dont il vous a dépeint si amoureusement les charmes. En dépit de ces attentions délicates, quand bien même M. Doré aurait mis de la poudre de riz sur l'objet de ses amours, si la Cité Doré a conservé les constructions que j'ai vues, la Cité Doré soulève le cœur et fait honte à Paris.

Je n'ai rien à retrancher de mon article du 10 septembre, qui n'est qu'un pâle reflet du rapport de M. Peise et de l'opinion que M. Magne, Commissaire-Voyer, a dû se faire de la Cité-Doré.

Agréez, M. le directeur, l'hommage de mon respect,

PIERRE GALLIÉ.

*

* *

À mon tour maintenant. Comme chef de la Revue Municipale, j'ai contracté l'habitude de vérifier sur place les abus que mes lecteurs veulent bien me signaler.

J'ai reçu le 30 août un article sur la Cité Doré; cet article, signé Pierre Gallié, signalait à mon ambition de bien faire, l'horrible situation de cette localité, dans laquelle sont entassés plus de 3,000 individus.

Le 2 septembre, j'allai visiter la Cité Doré, et j'écrivis, selon ma coutume, sur mon calepin, quelques mots résumant toute ma pensée; ces mots les voici : Toutes les ruelles horribles des quartiers de la Cité et des Arcis, que l'humanité et la sagesse de nos magistrats ont effacées de la carte de Paris, étaient des nymphes à côté de la Cité Doré.

Je rentrai chez moi, je pris la plume et, tout en respectant quant au fond, l'article de Pierre Gallié, je le renforçai de toute l'indignation qui me faisait bondir le cœur dans la poitrine.

Donc, j'écarte tout collaborateur, je me fais seul responsable, parce que j'ai l'orgueil d'en garder tout l'honneur.

Que nous répond M. Doré, après trois mois environ de silence, par l'organe du sieur Néron Destré, son huissier ; « que la Cité » décorée de son nom, est établie d'une manière pittoresque sur un des versants de la Seine ; que son fils fait un cours de chimie (ce qui ne prouve pas que le père soit professeur de belles lettres) ; »

Qu'il y a dans la Cité Doré un boucher comme on n'en voit pas, des chiffonniers comme on n'en voit guère et des joueurs d'orgues comme on en voit trop, au grand préjudice des oreilles parisiennes et des œuvres de Boieldieu, de Rossini et de Meyerbeer, que les locataires de M. Doré écorchent à plaisir. — Mais laissons là toutes ces fioritures.

Ce qui déplaît, dans notre article, à M. Doré, disons-le carrément, c'est que l'Autorité Municipale pourrait bien le prendre en considération, et que si elle décidait la destruction de cette cité sous l'impression de notre article, l'indemnité ne serait pas aussi rondelette que l'ambitionne son chatouilleux propriétaire.

Voilà la petite vérité qui lutine sur la sommation de M. Doré, aussi nous annonce-t-il avec orgueil qu'il possède 11,000 mètres de terrain, qu'il estime modestement à 60 fr. le mètre, alors qu'ils ne valent pas la moitié de ce prix. Cette sommation est donc tout bonnement une précaution, ou mieux une réclame de plus-value par ministère d'huissier.

Maintenant écartons M. Doré, pour aborder des considérations d'un ordre plus élevé.

En parcourant la ville de Paris jusqu'aux fortifications, nous avons jusqu'ici enregistré 269 ruelles, cités, cours, passages ou villas créés en dehors de toute action, de tout contrôle municipal. La plupart de ces propriétés particulières, gouvernées arbitrairement par leurs détenteurs, sont hideuses à voir et soulèvent le cœur.

Eh bien, nous le demandons à nos Édiles, cette progression foudroyante de ces cités, construites en haine de tout alignement, dans lesquelles l'air fait souvent défaut, dont la saleté est l'amorce ou la courtisane de tous les vices qui se plaisent dans l'ombre, ces cités, disons-nous, ne constitueront-elles pas un jour un danger pour l'Autorité, comme elles sont la honte et le déshonneur de Paris ?

Ces créations si fatales à la salubrité, annuleront, si vous n'y prenez garde, l'action bienfaisante de nos grandes voies publiques.

Ne laissons pas nos ouvriers parisiens, qui sont de véritables artistes, s'étioler, se flétrir dans ces bouges où la spéculation leur rogne l'espace et trafique de la lumière. Ne laissons pas se former impunément aux extrémités de la ville ce que vous avez eu tant de peine à détruire dans le centre de Paris, et ce qui a troublé si longtemps le repos de la France.

Que partout dans cette grande Capitale, qui va se développer jusqu'à sa limite de granit, que partout l'air circule librement, et que les rayons bienfaisants et radieux du soleil viennent égayer et assainir la chambre modeste de l'artisan, comme le salon doré du riche.

La salubrité de nos rues, la propreté des habitations exercent une action bienfaisante sur le moral de nos ouvriers, qui se plaisent davantage au sein de la famille, où règne la femme, cet ange du foyer domestique.

Ne laissons pas se multiplier avec les idées de désordre qu'elles excitent et préconisent, ces passages étroits et sombres, ces cités homicides.

Si la législation en matière de grande voierie est insuffisante en présence de ces exploitations dangereuses et coupables, conseillez à l'Autorité, que nous devons tous servir loyalement, de la renforcer de manière à entrer librement partout où vous voudrez exercer votre action tutélaire, généreuse et humaine.

Rappelons un dernier fait en terminant : M. Doré nous menace charitablement de faire une collecte avec ses heureux locataires pour ramasser de quoi faire les frais d'une poursuite qu'il entend diriger contre nous en police correctionnelle, pour avoir contesté les charmes de sa chère cité.

Nous serions heureux si M. Doré daignait donner suite à cette menace, qui deviendrait la récompense de notre article, que nous avons la conscience d'avoir écrit honnêtement, sans peur, et sous le regard de Dieu.

Louis LAZARE.

Sur la cité Doré

Le récit

Le lieu

- La cité Doré par Alexandre Privât d'Anglemont (1854)

- La Nouvelle Cour des Miracles. - Revue municipale et gazette réunies — 10 septembre 1859

- La Nouvelle Cour des Miracles. - Réponse de M. Doré - Revue municipale et gazette réunies — 1er décembre 1859

- La Nouvelle Cour des Miracles. - Réponse de la Revue municipale et gazette réunies à M. Doré — 10 décembre 1859

- Le cabinet de lecture des chiffonniers par Charles Yriarte (1863)

- Paris Lugubre : la Cité Jeanne-d’Arc et la cité Doré (1879)

- La cité Doré - Journal des débats politiques et littéraires — 22 mai 1882

- La cité Doré par Marcel Edant (Le Petit-Journal - 1887)

- La cité Doré par Jean Soleil (1889)

- Les cabarets de la cité Doré (1890)

- Un coin curieux de Paris (1901)

- La tournée des édiles par Lucien Descaves (1909)

- Trois îlots à détruire d'urgence (1923)

La catastrophe de la Cité Doré

Faits-divers

Sur la cité des Kroumirs

"Qu'on s'imagine un terrain de 30 mètres de largeur et de 150 mètres de longueur environ, en pente vers la rue Jenner, sans issue et sans écoulement d'eau vers cette rue.

Au milieu de ce terrain, un chemin en terre grasse, détrempé par la moindre pluie et rendu infect par les détritus et les déjections de toute espèce qui s'y sont incorporés.

De chaque côté de ce chemin, des abris, plutôt que des baraques, construits en vieux matériaux, en paillassons, en loques, en tout ce que l'ingéniosité de la plus poignante misère peut assembler et coudre pour se préserver de l'intempérie des saisons.

Près de quelques-uns de ces réduits une fosse en terre, quelquefois un tonneau enfoncé dans le sol, sert de cabinet d'aisances. Un peu partout des ordures ménagères, des matières fécales, des débris de toute sorte. On comprendra maintenant pourquoi cette cité a reçu un surnom qui fait image : la cité des Kroumirs."

Dr Olivier du Mesnil - L'Hygiène à Paris (1890)