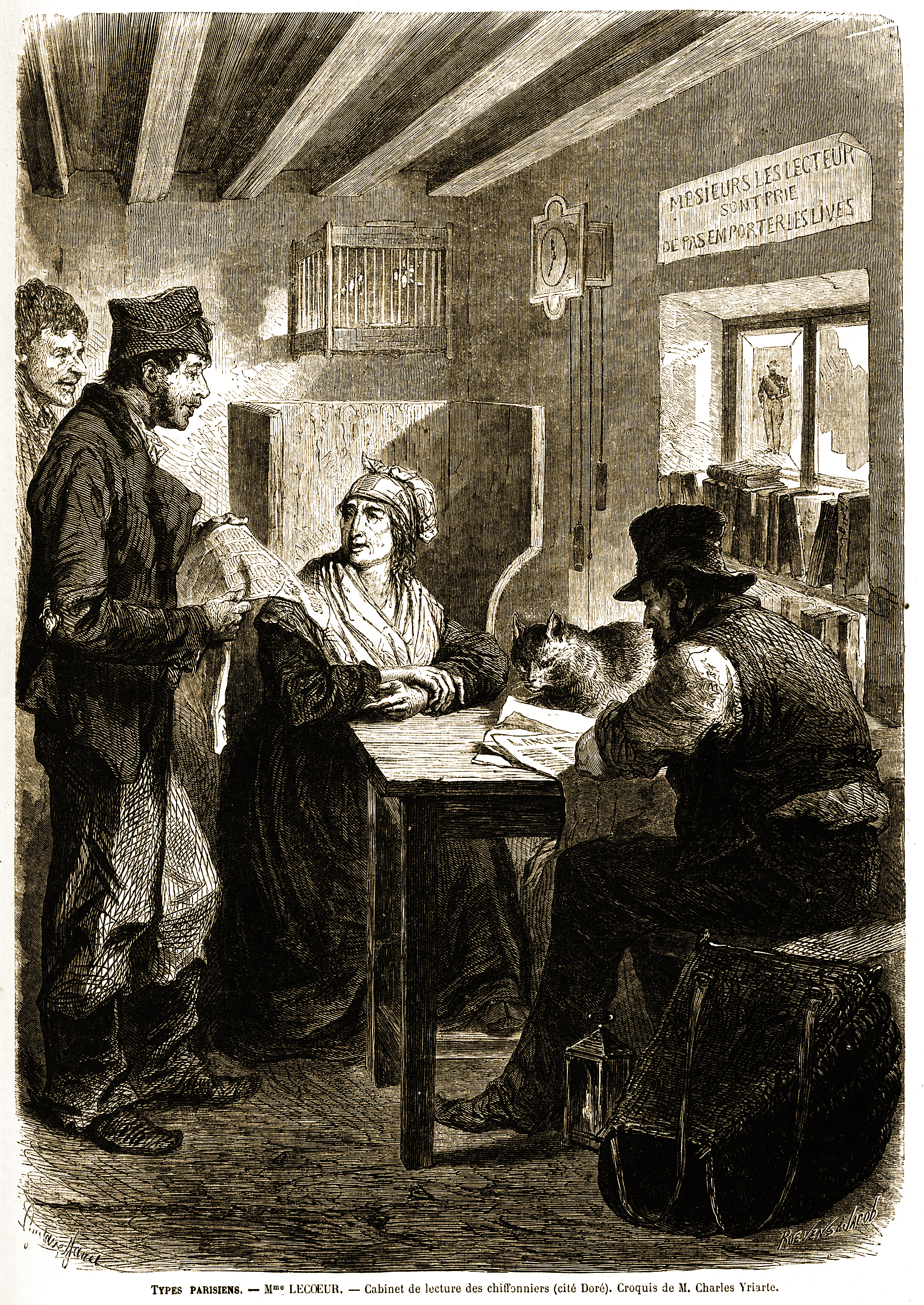

Madame Lecoeur

Cabinet de lecture des chiffonniers

Paris grotesque — les célébrités de la rue, Paris (1815 à 1863)

Charles Yriarte

Madame Lecoeur a eu des malheurs ; son extérieur est placide et distingué, elle a conservé les allures d'une dame de compagnie qui revient de l'émigration ; elle doit avoir au jourd'hui soixante-huit ans ; sa mise est décente, elle parle, dans l'enfer où elle habite, une langue exempte de fantaisie et ne comprend pas l'argot de ses habitués. Après avoir connu des jours meilleurs, elle tient, sur ses vieux jours, un cabinet de lecture dans la villa des Chiffonniers (la cité Doré). Je devrais ouvrir une parenthèse pour vous parler de cette cité ; mais il faut choisir, la villa ou l'hôtesse.

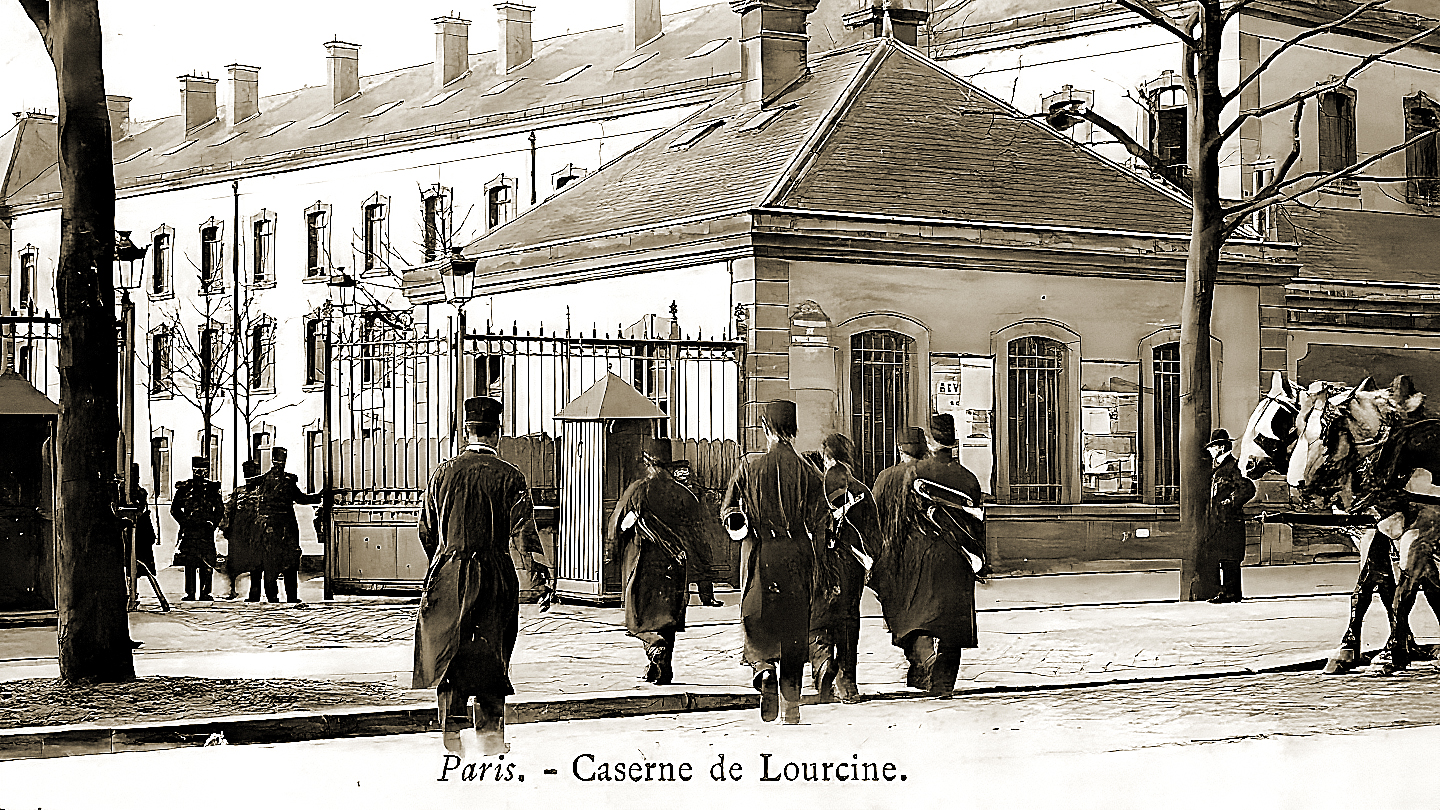

Un matin qu'il faisait beau, mon Paris inconnu à la main, mon carnet bourré de notes prises dans Privat d'Anglemont, j'ouvre la portière d'un coupé en jetant au cocher cette adresse : « Barrière des Deux- Moulins, villa des Chiffonniers ! » Le cocher ne bronche pas et m'arrête, après une heure d'un trot consciencieux, devant une espèce de poterne étroite servant d'entrée à une longue ruelle de chaque côté de laquelle s'élèvent des maisons basses, piteusement peintes d'un jaune pâle.

Les habitants de la cité mettent la tête à la fenêtre. Ce sont des visages hâves, des figures pâles et souffreteuses. Une dizaine d'enfants déguenillés entourent la voiture en ouvrant de grands yeux, peu habitués qu'ils sont à voir d'autres véhicules que ceux qui contiennent les chiffons et sont trainés à bras par leur père ou leur mère.

La cité n'a qu'une rue, et, après avoir visité trois ou quatre de ces pauvres ménages de chiffonniers et fait un croquis d'ensemble de la villa, je trouve que Privat d'Anglemont a un peu poétisé la cité Doré, quand j'aperçois à une fenêtre, dont les carreaux cassés sont remplacés par des images, un étalage de bouquiniste et des journaux tachés.

J'entre ... j'étais chez madame Lecoeur. La bonne dame quitte son vieux fauteuil, vénérable monument, épave du mobilier de quelque antique douairière. Trois chats, compagnons assidus de la veuve, viennent se frotter le long des mes jambes, et messieurs les lecteurs abandonnent pour moi , l'un un National qui date de quinze ans, l'autre une feuille jaune qui n'a plus de nom dans aucune langue ; un troisième, debout, était probablement en train de proposer une réforme qui devait contribuer à l'extinction du paupérisme.

Madame Lecoeur loue quelques vieux journaux à la séance, au prix modique de 1 centime les deux heures. Elle laisse aux ménages la faculté d'emporter les livres à domicile, et les ménages abusent de la faculté dans la plus large acception du mot. Elle m'a confié qu'un roman de Paul de Kock, auquel on avait arraché une trentaine de pages, continuait à circuler sans que personne songeât à se plaindre du peu de suite que M. de Kock a dans les idées.

La bibliothèque est légère, et les livres aussi : Dinocourt, Ducray-Duminil, Crébillon fils et les érotiques, Grécourt, Pigault-Lebrun sont les classiques de l'endroit. Les bonnes âmes y peuvent trouver aussi une pâture avec Valmont ou l'Enfant égaré, Coelina ou l'Enfant du mystère, la Chaumière indienne en trois exemplaires différents. J'ai trouvé là une édition princeps de la Nouvelle Héloïse ; mais ce J.-J. Rousseau n'a pas de succès à la villa, et madame Lecoeur dit que ses habitués trouvent Julie assommante.

L'empereur est là sous toutes les formes : son image est collée aux carreaux, son buste est dans un coin, et son histoire par M. de Norvins est l'un des livres les plus lus dans ce cabinet de lecture peu confortable. Je crois que c'est pour ce dernier ouvrage que madame Lecoeur a dû faire les frais de son affiche au moins naïve : « Les lecteurs sont priés de ne pas emporter les livres. » C'est exactement comme si on lisait chez un bijoutier : Les visiteurs sont priés de ne pas prendre les montres.

Madame Lecoeur n'a pas bien compris ce que je venais faire chez elle ; et comme je copiais ardemment les titres de ses livres et compulsais tous les volumes, elle m'a dit que j'allais salir mes belles mains qui étaient si propres. (On n'est pas plus naïve.)

Madame Lecoeur a cent francs de loyer. Je ne veux faire de peine à personne, mais la philanthropie est parfois un manteau qui couvre de bien vilaines choses, et ce manteau n'est pas toujours bleu.

Le jour où j'ai rendu visite à la bonne femme, elle avait trouvé à manger, mais n'avait pas prisé depuis trois jours. Je ne suis pas philanthrope, mais je vous assure que mes cigares m'auraient semblé mauvais pendant quinze jours si j'avais laissé sa tabatière vide.

Sur la cité Doré

Le récit

Le lieu

- La cité Doré par Alexandre Privât d'Anglemont (1854)

- La Nouvelle Cour des Miracles. - Revue municipale et gazette réunies — 10 septembre 1859

- La Nouvelle Cour des Miracles. - Réponse de M. Doré - Revue municipale et gazette réunies — 1er décembre 1859

- La Nouvelle Cour des Miracles. - Réponse de la Revue municipale et gazette réunies à M. Doré — 10 décembre 1859

- Le cabinet de lecture des chiffonniers par Charles Yriarte (1863)

- Paris Lugubre : la Cité Jeanne-d’Arc et la cité Doré (1879)

- La cité Doré - Journal des débats politiques et littéraires — 22 mai 1882

- La cité Doré par Marcel Edant (Le Petit-Journal - 1887)

- La cité Doré par Jean Soleil (1889)

- Les cabarets de la cité Doré (1890)

- Un coin curieux de Paris (1901)

- La tournée des édiles par Lucien Descaves (1909)

- Trois îlots à détruire d'urgence (1923)

La catastrophe de la Cité Doré

Faits-divers

Sur la cité des Kroumirs

"Qu'on s'imagine un terrain de 30 mètres de largeur et de 150 mètres de longueur environ, en pente vers la rue Jenner, sans issue et sans écoulement d'eau vers cette rue.

Au milieu de ce terrain, un chemin en terre grasse, détrempé par la moindre pluie et rendu infect par les détritus et les déjections de toute espèce qui s'y sont incorporés.

De chaque côté de ce chemin, des abris, plutôt que des baraques, construits en vieux matériaux, en paillassons, en loques, en tout ce que l'ingéniosité de la plus poignante misère peut assembler et coudre pour se préserver de l'intempérie des saisons.

Près de quelques-uns de ces réduits une fosse en terre, quelquefois un tonneau enfoncé dans le sol, sert de cabinet d'aisances. Un peu partout des ordures ménagères, des matières fécales, des débris de toute sorte. On comprendra maintenant pourquoi cette cité a reçu un surnom qui fait image : la cité des Kroumirs."

Dr Olivier du Mesnil - L'Hygiène à Paris (1890)

Le lieu

A la suite du rapport de la commission des logements insalubres

Ateliers, fabriques et petits métiers du XIIIe

- Le cabinet de lecture des chiffonniers par Charles Yriarte (1863)

- Maquignons et maquilleurs de chevaux (1867)

- Les chasseurs de cabots (1868)

- L’impresario des mendiants (1872)

- Fabrique d'asticots (1883)

- Cuir de Russie (1885)

- Fabrique de squelettes (1885)

- Coupeur de queues de chevaux (1888)

- Les petits métiers de Paris : ramasseurs de crottes à la Glacière (1890)

- La ramasseuse de crottes (1893)

- Le cuiseur de cadavres (1896)

- La profession de cambrurier (1901)

- Rue Cantagrel, des ateliers de nickelage... (1932)