Revue des Théâtres

La Bergère d'Ivry

Le Siècle — 9 juillet 1866

[…]

Nous retrouvons les mêmes auteurs [Eugène Grangé et Lambert Thiboust] à l'Ambigu avec un drame dont ils ont emprunté le sujet à un procès resté célèbre dans les annales de la cour d'assises sous le nom de la Bergère d'Ivry. Nous avons lu ce procès. C'est un des meilleurs arguments que l'on puisse invoquer : premièrement, en faveur de l'instruction gratuite obligatoire ; deuxièmement contre la peine de mort ; troisièmement, contre la mauvaise organisation des maisons de correction, telles qu'elles existaient en 1827, époque de ce procès.

La bergère d'Ivry, c'est le nom qu'on avait donné à une jeune et gentille fille de dix-huit ans, qui était au service d'une laitière d'Ivry, la veuve Détrouville, et que l'on voyait presque tous les jours mener paître les chèvres de sa maîtresse. Elle allait le matin porter des œufs, du beurre et du lait chez les traiteurs des environs, entre autres chez un marchand de vin, M. Ory, qui tenait une guinguette à l'enseigne des Nouveaux-Deux-Moulins. Un des garçons de ce marchand de vin se prit de passion pour elle. C'était un jeune homme d'apparence frêle, mais nerveux : un gamin de Paris. Il se nommait Honoré-François Ulbach. Il avait été abandonné, dès ses premières années, par sa mère qu'il croyait morte ; on l'avait recueilli dans l'hospice des orphelins de la rue Saint-Antoine. Plus tard, mis en apprentissage, il s'était échappé de chez son maître pour courir à sa guise avec une bande de petits vagabonds. Une ronde de police l'avait ramassé, et il avait été envoyé pour vagabondage dans une maison de correction.

Après quinze mois passés à Poissy et à Sainte-Pélagie, il se retrouva libre. Il chercha à gagner honnêtement sa vie. Il obtint d'abord d'entrer, pour faire des commissions, dans un magasin d'épicerie. On l'envoyait porter des provisions à la guinguette de M. Ory. Sa bonne humeur et sa vivacité engagèrent celui-ci à lui proposer d'entrer à son service. Il accepta, et le voilà garçon marchand de vin. Il amusait les buveurs par ses lazzi ; il chantait des refrains populaires ; il imitait les saltimbanques ; il jouait des parades où l’éducation qu'il avait reçue se trahissait ; il y mêlait l'argot appris à Poissy.

La gentillesse de la bergère d'Ivry attira son attention et ses galanteries. Elle y répondit en riant, mais avec douceur et avec modestie. Il se mit à l’aimer, lui qui n’avait jamais eu personne à aimer. Il lui parla mariage ; elle ne le rebuta pas. Après tout, c’était un bon garçon qui contentait son maître et gagnait sa vie en travaillant. Il s'échappait souvent de la guinguette à l'heure où il savait qu'Aimée faisait paître ses chèvres. Il venait s'asseoir près d'elle et il lui contait ses projets, ses rêves. Rien de plus innocent que les tête-à-tête de ce Daphnis et de cette Chloé de la barrière Fontainebleau. Ce gamin dont les farces cyniques faisaient rire les habitués des Nouveaux Deux-Moulins, devenait sage et réservé auprès de l'honnête fille dont il voulait faire sa femme. Au jour des étrennes, il lui donna deux oranges, une demi-bouteille de cassis et un petit fichu rose. Il obtint en retour un anneau d'argent qu'elle portait au doigt. Dès ce moment il la regarda comme sa fiancée.

Pendant l'hiver, elle ne menait pas ses chèvres, aux champs et elle n'apportait pas tous les jours des provisions à la guinguette. Il était triste alors et se risquait parfois à aller la voir chez sa maîtresse. Mme Détrouville s'intéressait vivement à Aimée dont la bonne conduite la charmait. Elle lui demanda quel était ce garçon. Aimée le lui dit et lui avoua les cadeaux qu'il lui avait faits.

— Comment, Aimée, dit Mme Détrouville, vous avez donc un amoureux ?

— Ah bah ! madame, répondit la jeune fille en riant, il n'est pas dangereux.

Mme Détrouville fit promettre à Aimée de rendre à Ulbach ce qu'il lui avait donné, et de lui défendre de venir la voir. Aimée s'était accoutumée à la compagnie d'Ulbach, mais elle n'avait pas pour lui un attachement sérieux. Le lendemain, en apportant ses provisions, elle lui dit que sa maîtresse l'avait grondée à cause de leurs relations, et qu'elle avait promis de les cesser. Là-dessus elle tira d'un panier les deux oranges, la demi-bouteille de cassis et le fichu rose qu'elle lui rapportait, et elle lui redemanda son anneau. Le pauvre garçon atterré refusa de reprendre ses cadeaux et de rendre l'anneau. Aimée s'en alla, laissant sur une table les oranges, la demi-bouteille et le fichu.

Ce qui se passa dans l'âme d'Ulbach peut se deviner. Jusqu'à ce qu'il eût rencontré Aimée, il n'avait eu de tendresse pour personne, il avait vécu au hasard, au jour le jour, sans souci, sans réflexion ; il s'était mis à l'aimer et elle lui avait souri ; à faire des projets de mariage, de famille, et elle avait écouté ses rêves, ses espérances ; elle avait accepté ses petits cadeaux et elle lui avait donné un anneau qui la liait à lui, il le croyait du moins ; depuis onze mois il mettait en elle toute sa vie, tout son avenir, et elle le laissait se bercer de ses chimères ; et puis tout à coup, parce que la laitière qu'elle servait le lui avait commandé, elle lui rapportait ses cadeaux, elle lui redemandait son anneau, elle rompait leur liaison ! De quoi donc se mêlait Mme Détrouville Pourquoi jugeait-elle mal de lui ? Et cette ingrate Aimée, comment pouvait-elle rompre si facilement avec lui après avoir souffert sa compagnie pendant une année ? Elle s'était donc moquée de lui ?

Des idées de désolation et de vengeance roulèrent dans son esprit. Plus de chansons, plus de gaieté. Son patron, les garçons, les servantes, les habitués de la guinguette s'étonnaient de son air sombre et le plaisantaient sur ses peines de cœur. Des camarades lui apprirent que sa bergère se promenait le dimanche au bras d'un grand jeune homme avec qui elle causait et riait familièrement. Ce rapport mit le comble à l'exaspération d'Ulbach. Le dimanche suivant il sortit, fit le guet autour de la maison de Mme Détrouville, et vit en effet Aimée au bras d'un grand jeune homme qui semblait très familier avec elle. Il rentra à la guinguette le désespoir dans, le cœur. Ce n'était plus seulement l'amour qui lui donnait la fièvre, c'était la jalousie. Son patron menaça de le renvoyer pour avoir déserté la guinguette le dimanche. Que lui importait maintenant ! Il s'agissait bien de sa placer. Les récits de violence et de meurtre qu'il avait entendus à Poissy lui revenaient dans la mémoire. Il laissait échapper devant les gens de la guinguette des paroles menaçantes.

— Quelque jour, disait-il, je ferai un malheur !

Et il plantait son couteau dans une table. Puis, revenant à ses habitudes de bouffonnerie, il criait son arrêt de mort en imitant les crieurs publics :

— Voilà la condamnation à mort d'Honoré-François Ulbach, garçon marchand de vin, avec les horribles détails de son crime. Demandez, ça ne se vend qu'un sou.

Le dimanche suivant, il sortit encore pour épier Aimée. Quand il revint, M. Ory lui déclara qu'il fallait renoncer à la chasse aux bergères ou quitter sa maison. Il accepta son congé. Il ôta son tablier, fit un paquet de ses hardes et partit. Il erra quelques heures dans Ivry, puis le soir il alla demander l'hospitalité à une veuve Champenois, marchande de mottes, dont il avait connu l'un des fils à Poissy. La veuve Champenois lui donna un matelas :

—Tu feras des mottes avec nous, lui dit-elle, et tu gagneras ton pain.

Ulbach travailla pendant quelques jours. Un matin le soleil brillait. Il pensa qu'Aimée ferait sortir ses chèvres, il courut à Ivry. Il la vit, en effet, sortant de chez Mme Détrouville, mais elle l'aperçut et rentra. Il revint furieux. Le lendemain, un garçon des Nouveaux-Deux-Moulins lui apporta une lettre de la bergère qui lui répétait qu'elle ne voulait plus avoir d'entretien avec lui, et qui lui redemandait avec insistance son anneau. Il ne répondit pas à celte lettre ; il se promena pendant deux jours, rentrant le soir seulement chez la veuve Champenois, sombre, taciturne et n'acceptant que quelques bouchées de nourriture. Le troisième jour, il entra chez un marchand de bric-à-brac, choisit avec soin un couteau de cuisine fort et bien acéré, lui chercha une gaine, paya et s'en alla, emportant son emplette dans sa poche.

Vers deux heures de l'après-midi Aimée achetait du grain pour les poules de sa maîtresse chez une grainetière d'Ivry. Ulbach entra dans la boutique, l'œil hagard, les traits contractés.

— J'ai à vous parler, lui dit-il.

— Je ne puis pas vous écouter, répondit-elle, madame m'attend pour dîner. Et elle s'éloigna en hâtant le pas Ulbach erra dans Ivry. Il aperçut du côté du boulevard des Gobelins une petite fille qui menait paître ses chèvres et qu'il connaissait. C'était une petite camarade qu'Aimée avait prise en grande affection. Elles avaient coutume de garder leurs, chèvres, assises à côté l'une de l'autre. La petite Julienne surveillait le troupeau, tandis qu'Aimée, qui aimait beaucoup à lire, lisait quelque belle histoire à haute voix. Ulbach pensa qu'Aimée ne tarderait pas à rejoindre sa petite amie. Il se cacha derrière un arbre. Aimée arriva. Il se montra. Elle fit un mouvement pour se retirer. Il s'approcha d'elle et lui reprocha la lettre qu'elle lui avait écrite. Elle insista pour qu'il lui rendît son anneau, ajoutant qu'elle n'avait rien de bon à attendre de lui, que sa maîtresse l'en avait avertie et qu'il voulait la tromper.

Il lui répondit qu'elle se moquait et qu'elle connaissait bien ses intentions. Il lui demanda le nom du grand jeune homme avec qui elle sortait le dimanche.

Elle répliqua qu'elle sortait avec qui elle voulait, et que cela ne le regardait pas. Il redoubla ses reproches.

Cette explication et l'air menaçant d'Ulbach avaient bouleversé Aimée. Elle pria la petite Julienne d'aller lui chercher une tasse d'eau à une fontaine voisine. Quand l'enfant rapporta la tasse, Ulbach ne voulut pas permettre à Aimée de la porter à ses lèvres. Des nuages orageux s'amoncelaient ; des éclairs brillaient à l'horizon.

— Voilà l'orage qui vient, dit la bergère à sa petite compagne, il faut nous en aller.

— Non, repartit Ulbach en lui barrant le passage, vous ne vous en irez pas.

En même temps il lui porta un coup de poing. Elle le repoussa. Il tira son couteau et la frappa à coups redoublés ; cinq coups dans la poitrine et un dans le dos, où il laissa le couteau. Il ramassa son chapeau, l'enfonça sur ses yeux et s'enfuit. La petite Julienne, qui s'était sauvée épouvantée, revint vers sa malheureuse camarade. Aimée se souleva péniblement et lui dit :

— Ma petite Julienne, je suis morte ; ramène le troupeau et avertis madame.

Le grand jeune homme avec qui Aimée sortait le dimanche était son cousin germain, un bon ouvrier, qui avait semblé à Mme Détrouville un parti plus convenable pour sa protégée que le garçon de la guinguette des Nouveaux-Deux-Moulins.

Le misérable était rentré chez la veuve Champenois, pâle, défait, trempé par la pluie. Sa seule préoccupation était de savoir s'il avait puni sa perfide fiancée. Le soir, un ami des Champenois vint le voir.

—Si je te donnais un coup de couteau entre les deux épaules, lui dit Ulbach, crois-tu que tu en reviendrais ?

— Non, dit l'ami ; mais pourquoi m'adresses-tu cette question ? Est-ce que tu as envie de faire un mauvais coup ?

Il ne répondit que par un sourire sinistre et sortit. Il ne croyait pas avoir tué Aimée. Sans doute, en fuyant, il l'avait vue se soulever. Il lui envoya par la poste une lettre cachetée de noir qui contenait son anneau.

« Je te l'envoie, écrivait-il, content de t'avoir punie de ton crime. Je n'ai qu'un regret, c'est de t'avoir manquée. »

Mais il apprend qu'il l'a tuée. Alors le remords le saisit. Il écrit à Mme Détrouville pour lui reprocher de les avoir désunis. « C'est à vous que je dois la perte d’une épouse toujours chérie à mon cœur. » Il lui envoie cinq francs, afin qu'elle fasse dire tout de suite, à l'église d'Ivry, une messe pour Aimée et pour lui. Elle ne peut désarmer sa vengeance qu'en lui obéissant complètement. Il ajoute que le remords le déchire et qu’il ne peut plus vivre. Il écrit également à l'un des fils Champenois, pour lui faire ses adieux, ainsi qu’à son frère et à sa mère. « Le malheur ne m’a jamais abandonné depuis ma naissance. J’étais destiné à porter ma tête sur l’échafaud. Je me suis rendu coupable du plus grand des crimes. J'ai tué une fille innocente. La jalousie farouche m'a poussé. » Il termine en disant qu'il ne peut se supporter lui-même.

Cependant la police ne parvenait pas à découvrir sa retraite. Il était allé se loger dans une maison meublée d'une des ignobles rues qui obstruaient les abords du Louvre. Il se livra lui-même. Il se présenta chez un commissaire de police en demandant des renseignements sur l'assassinat de la Bergère d'Ivry.

— Quel intérêt, lui dit le commissaire, avez-vous dans cette affaire ?

— C'est moi, répondit-il, qui suis l'assassin.

Il donna tous les détails de son crime ; il les répéta devant le juge d'instruction. À la cour d'assises il fut morne et impatient. Il chicana seulement sur l'usage qu'il voulait faire de son couteau quand il l'avait acheté. Il n'excita aucune pitié. Tous les témoignages au contraire augmentèrent la compassion, que l'on avait pour sa victime. Le verdict du jury fut affirmatif sur l’homicide et sur la préméditation. Ulbach entendit son arrêt de mort sans émotion. Le président l'avertit, selon l'usage, qu'il avait trois jours pour se pourvoir en cassation. Il répondit qu'il ne se pourvoirait pas ; il avait hâte de mourir.

Mais son défenseur avait remarqué en lui une certaine vanité, le désir de montrer qu’iI était fort, malgré une apparence grêle. Il lui dit que s'il persistait à ne pas se pourvoir en cassation, on croirait qu'il s'était précipité vers l'échafaud, dans la crainte de montrer de la faiblesse, s'il lui fallait attendre la mort pendant quarante jours. Cette observation le décida à signer son pourvoi. Pendant ces quarante jours l'aumônier de Bicêtre travailla à la conversion morale et religieuse du condamné. Il lui enseigna que l'on n'est un être raisonnable, c'est à-dire digne du nom d'homme, qu'à la condition de savoir dominer ses passions. Ulbach écrivit une lettre de repentir à la maîtresse de sa victime, implorant le pardon et la bénédiction de cette femme que, quelques jours auparavant, il menaçait de sa vengeance. Il avait appris à obéir au devoir ; c'est alors qu'on lui signifia que son pourvoi était rejeté el qu'il devait se préparer à la mort.

— Ainsi, voilà un garçon qui n'était pas né avec un méchant naturel, qui était aimant, courageux et fier ; dès son enfance, il a été recueilli dans un hospice, puis enfermé dans une maison de correction. Il a commis un crime et on l'a tué.

Et pourquoi l'a-t-on tué ?

Pour servir d'exemple, pour apprendre à respecter la vie humaine.

Ne voit-on pas que la meilleure manière d'apprendre à respecter la vie humaine, c'est de la respecter soi-même ?

— Pour lui faire expier son crime ?

Ne voit-on pas qu'on le lui eût fait expier bien mieux en le forçant à vivre dans le repentir, qu'en lui donnant cette mort qu'il appelait de tous ses vœux !

Les auteurs qui ont porté sur la scène le meurtre de la Bergère d'Ivry ont effacé l'originalité du sujet en le compliquant de circonstances banales et en lui ôtant ses traits les plus caractéristiques : Aimée ne cherche plus à rompre avec Ulbach, que, par parenthèse, des raisons de juste convenance ont fait appeler François Renaud au théâtre. Elle achète elle-même à une foire de village le couteau qui doit la tuer, et elle le donne à Renaud on lui disant :

— Tiens !, si jamais je te trahis, tue-moi avec ce couteau.

Jamais la bergère d'Ivry n'aurait eu une pensée de meurtre. François Renaud n'est plus ce garçon qui amuse les habitués de la guinguette par sa gaîté et ses bouffonneries ; c'est tout d'abord un garçon triste, sombre et jaloux. Il n'est pas cloué chez son maître pendant qu'Aimée se promène avec son cousin ; de mauvais plaisants n'attisent pas sa jalousie ; sa colère ne va pas, de Mme Détrouville qui veut le séparer d'Aimée, au cousin qu'il se voit préféré, et enfin à Aimée qui l'abandonne. La scène où il crie son propre arrêt n'est plus une contrepartie des bouffonneries précédentes. Il n'a plus à reprocher à Aimée de l'abandonner après l'avoir écouté pendant un an. Les apparences les plus convaincantes accusent l'innocente bergère. Elle se déclare elle-même coupable pour sauver l'honneur de la fille de sa bienfaitrice. On la chasse de la ferme où elle est employée. François la repousse aussi bien que les autres. Puis il court après elle sur la route d'Ivry. Il menace de la tuer si elle ne se justifie pas. Elle ne peut se justifier sans accuser celle qu'elle vient de sauver. Elle refuse de répondre aux questions de François ; il la tue. La jeune femme pour qui elle vient de se dévouer rejoint l'assassin et lui jure que la pauvre bergère était innocente. François se laisse arrêter alors et se flatte de la revoir bientôt.

Le rôle de la bergère est rempli avec beaucoup de simplicité et do candeur par Mlle Laurence Gérard qui a créé avec tant de charme le rôle d'Aline dans la Contagion. Nous l'engageons seulement à ne pas chanter, car sa voix, qui est douce et juste quand elle parle, est moins douce et surtout moins juste quand elle chante.

M. Taillade se fait remarquer dans tous ses rôles par son énergie et par les mots saisissants qu'il sait trouver et mettre en relief. Mais il a un défaut essentiel qui rend son jeu monotone et nuit à son succès : il ne sait pas graduer ses effets ; il est, dès les premières scènes, aussi violent, aussi terrible, aussi désespéré, aussi pathétique qu'il lui est possible, de sorte qu'ensuite il n'a plus qu'à se répéter.

[…]

E.-D.- de Biéville

La Bergère d'Ivry

Les faits rapportés par la presse

Le procès d'Honoré Ulbach - 27 juillet 1827

- Accusation d'assassinat contre le sieur Ulbach. - Le Constitutionnel du 11 juillet 1827 reproduisant la Gazette des Tribunaux

- L'acte d'accusation- Journal des débats politiques et littéraires - 27 juillet 1827

- Le procès d'Honoré Ulbach - Journal des débats politiques et littéraires - 28 juillet 1827

- Le procès d'Honoré Ulbach - Le Constitutionnel - 28 juillet 1827

- Ulbach se pourvoit finalement en cassation - Le Constitutionnel - 30 juillet 1827

L'exécution d'Honoré Ulbach

- Exécution d'Ulbach - Journal des débats politiques et littéraires - 11 septembre 1827

- Les derniers moments d’Ulbach - La Quotidienne du 12 septembre 1827 reproduisant La Gazette des Tribunaux

Récits d'historiens et autres auteurs

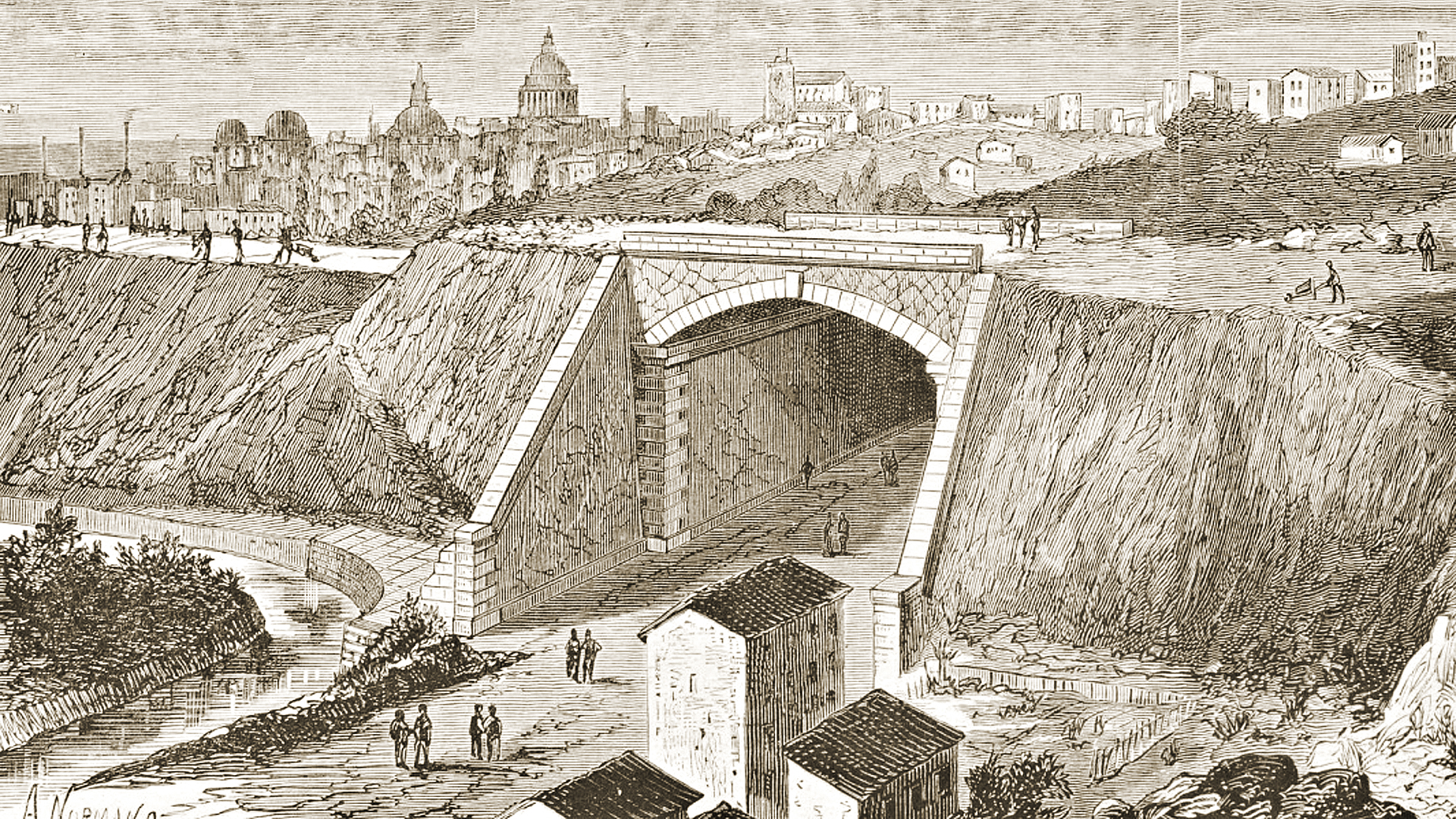

- Alfred Delvau : Barrière Croulebarbe (1865)

- Revue des Théâtres : "La Bergère d'Ivry" - Le Siècle du 9 juillet 1866

- Les exécutions en place de Grève : Ulbach (La Lanterne - 1890)

- Le Rappel : La bergère d'Ivry (A propos de la cavalcade du Petit-Ivry - 1891)

- Georges Cain : Le long de la Bièvre (1905)

- Martial de Pradel de Lamase : Un rendez-vous de chasse du Vieux Paris (1906)

- Martial de Pradel de Lamase : Le champ de l'Alouette (1933)