"Un gosse"

roman par Auguste Brepson

Première partie

I

Je suis né par une matinée de juin à bord de la péniche la Jeannette, amarrée ce jour-là au quai d'Austerlitz, et sur laquelle mon père était pilote.

Une heure après, ma mère mourait d'une hémorragie. Mon père me mit en nourrice chez ma grand'mère maternelle, une lavandière qui habitait avec son fils à V..., près de M..., à dix lieues de Paris.

C'est là que se placent mes premiers souvenirs.

Je me rappelle une maisonnette sans étage à l'orée d'un bois, une route ravinée filant devant la porte et de l'autre côté, comme horizon, une haie vive surmontant la tranchée du chemin de fer, qui dénoncé son passage soudain par un grondement de tonnerre et par un gros nuage de fumée Manche qui se traine longtemps sur les choses et que les arbres effilochent.

Dans ce décor, je me vois par un matin blême d'automne, tout petit et bien sage, péchant plein de conviction avec une ligne faite d'une branchette, d'un bout de ficelle et d'une épingle recourbée, dans la flaque jaune d'une ornière.

De temps en temps, au risque de manquer une proie chimérique, je regarde au bout de la route, rempli d'une curiosité impatiente. J'attends un événement important : le médecin doit venir pour mon père, et ma grand'mère m'a mis là en observation.

Mon père a contracté la saison dernière une mauvaise bronchite, laquelle, jointe au chagrin qui le mine depuis la mort de ma mère, rend sa santé fort chancelante. Déjà, il s'est vu deux ou trois fois obligé de descendre aux escales des grandes villes pour entrer à l'hôpital.

Cette fois-ci, se sentant très mal, il s'est réfugié chez nous pour m'avoir près de lui au cas où il lui arriverait malheur. Et puis autrement, où irait-il ? À part son père, un vieux vigneron têtu, qui l'a presque maudit d'avoir choisi ma mère, alors qu'il lui destinait une vague cousine, il n'a plus que nous.

*

* *

— Comme il tarde, ce médecin !... on voit bien que nous sommes pauvres !

C'est ma grand'mère qui vient de dire cela sur le seuil de la porte.

En effet, depuis quelque temps nous traversons une passe difficile. La maladie de mon père lui coûte cher. Les semaines à l'hôpital, son séjour chez nous, les médicaments font qu'il ne peut plus payer mon entretien, ni aider ma grand'mère — et celle-ci ne gagne pas gros à laver... Quant à mon oncle François, un grand blond, doux et naïf, il ne faut guère compter sur lui. En ce moment il travaille aux moulins, mais y restera-t-il ?

Il n'est pas paresseux ; les plus dures besognes ne l'effrayent pas, mais il ne peut se maintenir nulle part ; la servitude lui pèse... il aime la flâne !

Ma grand'mère est toujours à le traiter de fainéant. Il ne s'en émeut guère, ne lui répond jamais, plein de respect pour elle... et continue à en faire à sa guise.

Souvent elle lui dit de prendre ses nippes et de s'en aller, mais elle est tout de suite à le rattraper dès qu'il a l'air d'obéir. Ou bien, réclamant à grands cris qu'une gueuse vienne l'en débarrasser. Elle est aussitôt à lui faire la guerre dès qu'elle le voit rôder autour d'un jupon !

*

* *

— Grand'mère, voilà le médecin ! En effet, au bout de la route, sur le ciel livide, un grand cheval blanc vient d'apparaître au trot traînant un cabriolet.

À peine ai-je eu le temps de crier cela, plein d'émotion, que déjà le médecin, un petit vieux il barbe blanche et à chapeau mou, l'air maussade, saute du marchepied, ne salue même pas ma grand'mère accourue et pénètre chez nous en bougonnant.

Je reste dehors, ne pensant plus à jouer, le cœur serré d'une vague angoisse.

Bientôt il ressort et, tout en marchant d'un pas pressé, explique, d'une voix brève à ma grand'mère, humble et désolée, des choses que je ne comprends pas. Puis il monte en voiture, enveloppe son cheval du fouet et ne tarde pas à disparaître par où il est venu.

Alors une grande tristesse m'envahit : j'ai presque envie de pleurer, déçu de cet événement si bref sur lequel je comptais comme devant être, dans ma vie monotone, rare et merveilleux.

Il va me falloir en attendre un autre, et quand arrivera-t-il ?...

*

* *

Je rentre chez nous. C'est une pièce carrelée dont la largeur rend plus modeste encore notre mobilier Au milieu, une table ronde en noyer entourée de quelques chaises et recouverte d'une toile cirée jaune ; à gauche, un petit buffet-étagère supportant sur ses tablettes garnies de papier rose des tasses, des bols, des verres, des assiettes et un tas de babioles, parmi lesquelles deux magnifiques tirelires en terre vernissée, représentant l'une une poire, l'autre une pomme. A droite, devant la haute cheminée veloutée de suie, une cuisinière dont la barre de cuivre étincelle ; au fond, un grand lit-bateau, celui de ma grand'mère, et, au pied, un autre petit en fer, le mien. Aux murs peints d'un vert tendre devenu pisseux, deux chromos jaunis. — « Jean qui rit » et « Jean qui pleure » — une petite Sainte-Vierge dans un cadre de bois noir ; un Christ d'ivoire au-dessus du lit de ma grand'mère ; et, près de la cheminée, un coucou d'Alsace au cadran criblé de chiures de mouches.

Dans un angle, au fond, une petite porte vitrée, tendue d'un rideau rouge, s'ouvre sur une chambrette où couchent mon oncle et mon père.

C'est là que je vais le voir. Il est assis dans un vieux fauteuil d'osier, à côté de la fenêtre où s'encadre un morceau de forêt rouillée.

Il a le teint pâle, les pommettes roses, et ses yeux noirs brûlent de fièvre. Il sourit en me voyant et me caresse les cheveux. Puis une quinte le secoue et il me dit d'aller jouer, qu'il veut se recoucher.

Il va rester quelque temps ainsi ; puis, peu à peu, le mieux se fera sentir, et un matin, lesté d'un petit baluchon, il m'embrassera et s'en ira, quoique pas très solide encore, reprendre, la barre de la Jeannette.

Je ne le verrai plus maintenant avant longtemps... et dans quelles circonstances, hélas !

Un gosse (1927)

roman par Auguste Brepson (1884-1927)

Préface par André-Charles Mercier

Première partie

- Chapitre 1

- Chapitre 2

- Chapitres 3 et 4

- Chapitre 5

- Chapitre 6

- Chapitre 7

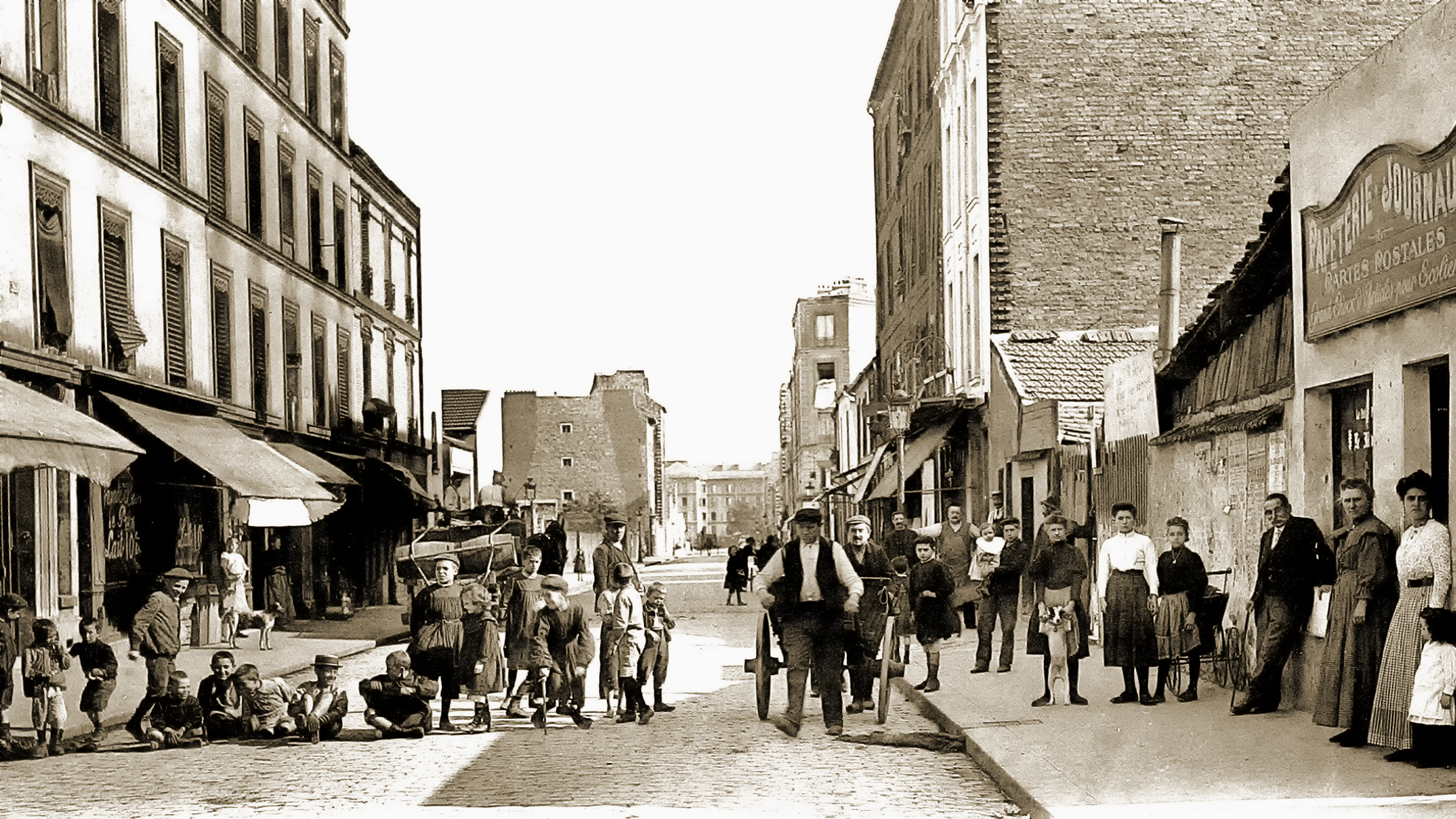

- Chapitre 8 : Boulevard d'Italie

- Chapitre 9 : Rue de la Glacière

- Chapitre 10 : A la Butte-aux-Cailles

- Chapitre 11 : La cité Jeanne d'Arc

- Chapitres 12 et 13 : La vie, cité Jeanne d'Arc

- Chapitre 13 (suite) : Le marché Saint-Médard

- Chapitre 14 : La mort du père

- Chapitre 14 (suite) : Le marchand de jouet de la rue Nationale

- Chapitre 15 : Noël

- Chapitres 16 et 17

Deuxième partie

- Chapitre 1 : La rue Jeanne d'Arc

- Chapitre 2 : Chez les biffins

- Chapitre 3

- Chapitre 4 : Rue Clisson

- Chapitre 5

- Chapitre 6 : Sur la place Jeanne-d'Arc

- Chapitres 7 et 8 : Quatorze juillet, place Nationale

- Chapitre 9

- Chapitre 10 : Du côté de la Bièvre

- Chapitre 11

- Chapitre 12

- Chapitre 13

- Chapitres 14 et 15

Le texte reproduit est celui paru dans l'Œuvre du 18 janvier au 16 février 1936