Les Dominicains d’Arcueil (1/3)

Les convulsions de Paris. Les prisons pendant la Commune — Maxime Du Camp

Pourquoi la Santé n'a pas été détruite. — La geôle du neuvième secteur. — Sérizier. — Le 101e bataillon. — L'école d'Albert le Grand. — Ambulance. — Louis Boin dit Bobèche. — Prétendu signal aux Versaillais. — On s'empare de l'école. — Arrestation des Dominicains. — Transférés au fort do Bicêtre. — Vol avec effraction. — Ivrognerie. — Évacuation du fort de Bicêtre. — Les Dominicains transférés à la geôle du neuvième secteur. — Requis pour aller construire des barricades. — Refus. — La situation militaire devient périlleuse. — Serizier décide le massacre des Dominicains — Les femmes pendant l'insurrection. — La chasse aux prêtres. — Massacre. — Cour martiale. — Sérizier s'esquive. — Une veuve. — Arrestation de Sérizier. — Sérizier et Bobèche sont exécutés.

Comment se fait-il que la prison de la Santé ait été épargnée et que les otages qu'elle contenait n'aient point été assassinés ? Ferré a cru que l'on avait exécuté ses ordres et Sérizier était persuadé que la maison avait été incendiée. De la Butte-aux-Cailles, où il avait rejoint Wrobleski, il avait fait diriger sur la prison le feu de toute son artillerie ; un obus enflamma un chantier de bois, le chantier Hunebelle, placé auprès de la Santé ; à distance, Sérizier s'imagina que celle-ci brûlait, fit changer l'objectif de ses pièces et sauva ainsi, bien malgré lui, la maison dont il avait juré la perte.

Il n'était point à bout de crimes, et avant que la cause de la Commune eût succombé dans l'avenue d'Italie, il put se gorger de sang tout son saoul.

Là même où, pendant l'insurrection de juin 1848, on avait massacré le général Bréa et le capitaine Mangin, il se chargea de démontrer quels progrès avait faits ce que l'on aime à appeler « l'adoucissement des mœurs ». C'est dans l'avenue d'Italie, n°38, que l'on avait installé une prison disciplinaire qui relevait du IXe secteur. De cette prison Sérizier avait fait sa geôle particulière et y enfermait ceux qu'il nommait « ses détenus », Au dernier jour, il la vida par le massacre.

Sérizier avait été un condamné politique de l'Empire. Lors du 4 septembre, il était réfugié en Belgique ; il revint promptement et eut quelque importance pendant le siège, ainsi que nous l'avons déjà vu, surtout à la journée du 31 octobre et à celle du 22 janvier. Après le 18 mars, nommé secrétaire de Léo Meillet, puis délégué de la Commune à la mairie du XIIIe arrondissement, chef de la 13e légion le 1er mai, il commandait douze bataillons qui se battirent bien à Issy, à Châtillon, aux Hautes-Bruyères. Mais parmi ces bataillons il en est un qu'il choyait par-dessus les autres, sorte de bataillon personnel, composé d'amis, de compagnons, et qui était le 101e : « Le légendaire 101e bataillon, qui fut aux troupes de la Commune comme la 32e brigade à l'armée d'Italie, » a dit M. Lissagaray dans son Histoire de la Commune (p. 393)1. Ardent, grand parleur, gros buveur, ouvrier sans courage, vivant d'aumônes extorquées à l'Assistance publique, Sérizier exerçait une réelle influence sur les gens incultes et violents dont il était entouré. Brutal et hautain, il savait se faire obéir et avait terrifié tout le XIIIe arrondissement, qui tremblait devant lui.

Sa haine contre le clergé eût été comique, si elle n'avait produit d'épouvantables catastrophes ; il avait pris plaisir à souiller quelques églises par d'immondes orgies et faisait procéder à la vente à l'encan des objets contenus dans la chapelle Bréa, lorsque l'entrée des troupes françaises à Paris vint l'interrompre.

Il fut non-seulement assassin, mais incendiaire ; car c'est lui qui fit allumer le feu à la manufacture des Gobelins.

C'était un homme de taille moyenne, carré des épaules, l'œil très-mobile et inquiet ; dédaignant volontiers les soins de propreté ; la voix rauque éraillée par l'eau-de-vie, le front bas, la lèvre lourde, le menton fuyant : une tête de bouledogue mâtiné de mandrill. Lorsqu'il était en colère, ce qui lui arrivait souvent, il ne parlait pas, il aboyait.

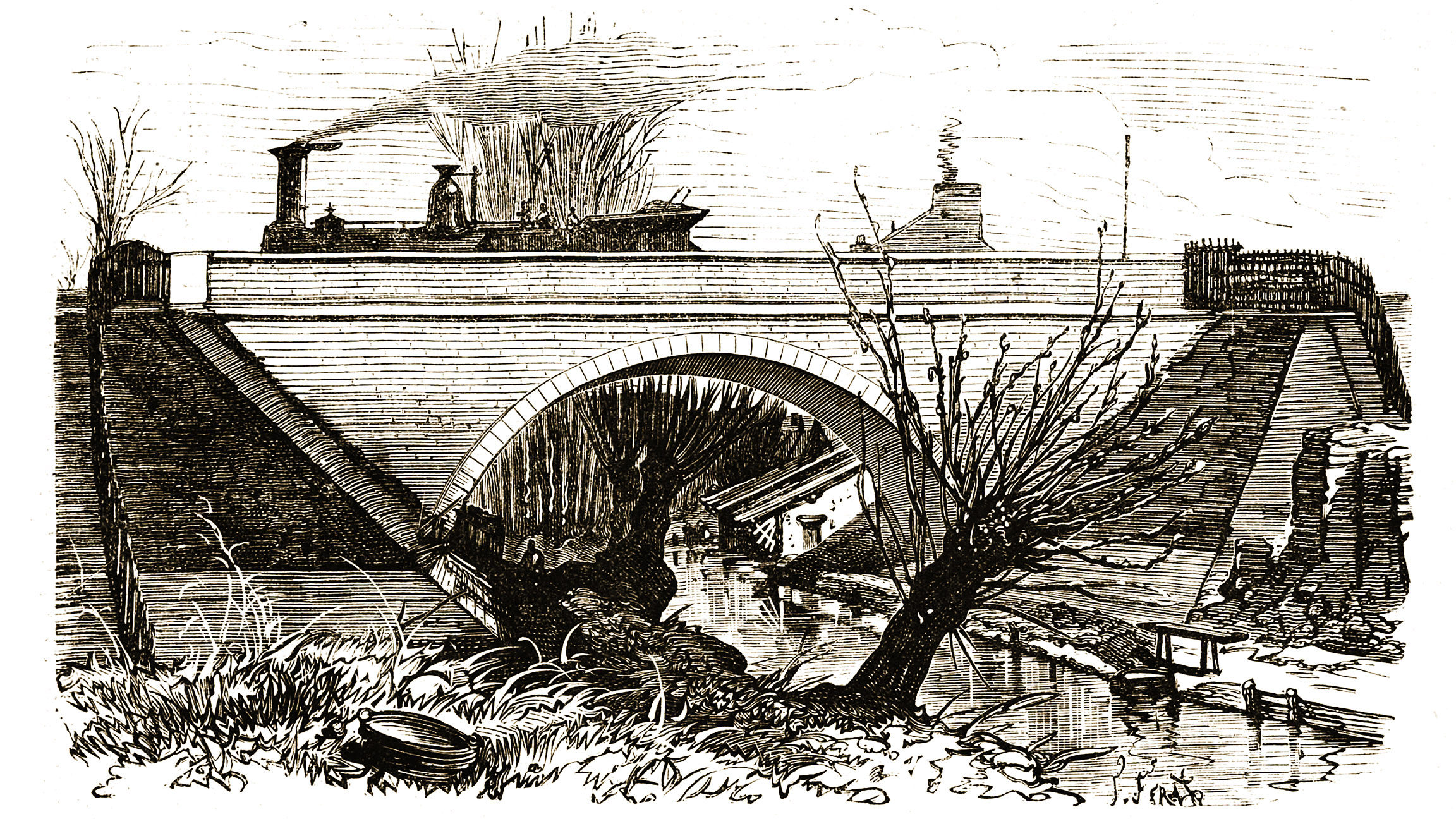

L'objectif principal de Sérizier était l'école d'Albert le Grand, fondée par les Dominicains enseignants non loin du XIIIe arrondissement, à deux kilomètres des fortifications, près du fort de Bicêtre et de la redoute des Hautes-Bruyères.

La maison des Dominicains d'Arcueil, comme on l'appelait ordinairement, était là dans un mauvais voisinage, car elle confinait aux postes avancés, où l'insurrection avait organisé de sérieux ouvrages de résistance. Pendant le siège, l'école avait été organisée en ambulance, et cette destination lui fut conservée sous la Commune. Certes, les Dominicains ne pouvaient aimer ni servir un prétendu gouvernement qui convertissait les églises en clubs, interdisait l'exercice du culte et faisait incarcérer les prêtres ; mais autant par esprit de charité que par intérêt de conservation personnelle, ils recueillaient les fédérés blessés et les soignaient avec dévouement sans leur demander compte de leurs croyances ou de leur impiété. Ils purent se figurer pendant longtemps qu'ils seraient respectés, que l'on continuerait à utiliser leurs services et que leur maison serait protégée par la croix de Genève.

Jusqu'aux avant-derniers jours de la Commune ils n'eurent guère à supporter que des insultes ; on les appelait vieilles soutanes, marchands de bêtises et on leur adressait d'autres aménités qu'ils faisaient semblant de ne pas entendre. La maison passait pour riche. On parlait volontiers des trésors que l'on y cachait et de l'esprit réactionnaire qui en animait les habitants. Les Dominicains laissaient dire, faisaient la sourde oreille, ne se montraient en public que le plus rarement possible et s'en fiaient à la grâce de Dieu.

Sérizier avait établi son quartier général dans le château du marquis de la Place, contigu à l'école d'Albert le Grand ; il était là, entouré de son 101e bataillon. Des fenêtres du salon qu'il occupait, voyant la maison et le jardin des Dominicains, il disait à ses amis et surtout à son confident Louis Boin, corroyeur comme lui et surnommé Bobèche : « Tous ces curés-là ne sont bons qu'à être rôtis ! » Bobèche opinait du bonnet : « Oui, répondait-il, ils abrutissent les populations ! »

La prise du fort d'Issy par l'armée française aggrava singulièrement la position déjà fort mauvaise des Dominicains. Les fédérés ayant été forcés d'évacuer les défenses complémentaires du fort se replièrent vers Arcueil et Cachan, de sorte que toute la 13e légion vint camper aux environs de l'école. Les pères faisaient contre fortune bon cœur, mais ils commençaient à comprendre que leur ambulance ne leur servirait pas toujours de sauvegarde.

Le 17 mai, le feu prit dans la toiture du château de la Place ; les Dominicains retroussèrent vaillamment leur robe et s'employèrent si bien qu'ils maîtrisèrent rapidement ce commencement d'incendie. Ils furent mandés auprès de Sérizier. S'attendant à être félicités pour leur belle conduite, ils prenaient déjà l'air modeste qui convient à des hommes revenus des vanités de ce bas monde, et ne furent pas peu surpris de s'entendre traiter de mouchards et de sergents de ville déguisés. Leur étonnement redoubla lorsque Sérizier prit la peine de leur expliquer et de leur démontrer qu'ils avaient eux-mêmes mis le feu au toit de son quartier général et que cet incendie était un signal donné aux Versaillais. Ils protestèrent, ce qui était parfaitement inutile, et se retirèrent assez troublés, car Sérizier leur avait dit : « Nous en finirons bientôt avec tous les calotins. »

Ce fut très-probablement ce corroyeur qui provoqua l'ordre d'arrestation de tous les Dominicains, dont Léo Meillet, commandant du fort de Bicêtre, reçut communication le 19 mai.

Pour accomplir cette périlleuse expédition, il ne fallut pas moins de deux bataillons de fédérés, le 101e dirigé par Sérizier, le 120e marchant derrière Léo Meillet, accompagné, d'un certain Lucipia, qu'il appelait « son juge d'instruction » et du Prussien Thaler, sous gouverneur du fort de Bicêtre. Sérizier fit quelque stratégie ; il disposa sa troupe de façon à envelopper toutes les dépendances de l'école d'Albert le Grand. La place étant investie, Léo Meillet s'y précipita valeureusement à la tête du 120e bataillon et s'empara sans lutte trop longue du père Captier, prieur, qui se promenait dans la cour avec un de ses élèves. On lui ordonna d'appeler immédiatement tous les pères et tous les employés de la maison, Le père Captier dit à l'élève Laperrière de sonner la cloche : l'enfant obéit. Lucipia, en magistrat rusé, s'aperçut tout de suite que cette sonnerie était encore un signal convenu avec les Versaillais ; il se jeta sur l'enfant et lui cria : « Si tu n'étais pas si jeune, je te ferais fusiller. »

On réunit tout le personnel dans la cour ; la supérieure des sœurs de la Sainte-Famille, des jeunes filles, des femmes d'employés, en tout douze personnes, furent conduites directement à Saint-Lazare ; six pères dominicains, trois enfants d'une quinzaine d'années, dix-huit employés qui tous avaient fait le service à l'ambulance de l'école, furent entourés par les fédérés et emmenés. Le père Captier, faisant valoir sa qualité de prieur et la responsabilité qui lui incombait, obtint d'apposer les scellés sur les portes extérieures de la maison ; on le laissa faire sans difficulté, car on savait que la précaution serait illusoire.

À sept heures du soir, les prisonniers, auxquels nul outrage ne fut épargné pendant la route, arrivèrent au fort de Bicêtre. Ils restèrent là, dans le préau, tassés les uns contre les autres comme des moutons effarés, debout sous des averses intermittentes, examinés ainsi que des bêtes curieuses par des gardes nationaux qui venaient les regarder sous le nez. On les fouilla ; il faut croire que l'on mit quelque soin dans cette opération, car on enleva tout ce que l'on découvrit, même une balle élastique, trouvée dans la poche d'un des enfants.

À une heure du matin, on les poussa dans une casemate, où ils purent s'étendre par terre et appuyer leur tête contre la muraille en pierres meulières. Dès le lendemain matin, le prieur et le père Cotrault, procureur, demandent avec autant d'énergie que de naïveté à être interrogés ; ils veulent savoir pourquoi ils sont détenus, enfermés dans une forteresse, traités comme des prisonniers de guerre ; on leur répond : « Ça ne vous regarde pas, » et lorsqu'ils insistent, on leur chante des couplets si particulièrement grivois qu'ils sont obligés de se boucher les oreilles.

Le 21 mai enfin, on conduit dans le fort même de Bicêtre le père Captier devant un tribunal composé du seul Lucipia. À toutes les questions qui lui sont adressées, celui-ci répond d'un ton goguenard : « Mais de quoi vous inquiétez-vous ? Vous n'êtes pas accusés ; la justice a des formalités auxquelles nous sommes contraints de nous soumettre ; vous avez vu l'incendie, le prétendu incendie du château de la Place, vous savez parfaitement que c'était un signal destiné aux Versaillais ; nous vous gardons simplement comme témoins, afin que vous puissiez déposer lorsque nous instruirons l'affaire. »

Ces formalités de justice paraissaient étranges aux Dominicains, qui ne cessaient de réclamer leur liberté ; Léo Meillet se déclarait impuissant à la leur rendre ; il disait qu'il n'avait agi qu'en vertu d'ordres supérieurs expédiés par le Comité de salut public. On était sans doute fatigué des réclamations que les pères adressaient aux gens qui les gardaient et l'on voulut mater leur résistance, car on les laissa deux jours entiers, le 22 et le 23 mai, sans nourriture.

Pendant qu'on les faisait un peu mourir de faim au fond de leur casemate, on procédait dans l'école d'Albert le Grand à ce que les euphémistes de la Commune appelaient une perquisition et que tous les honnêtes gens nomment un vol avec effraction. Sur l'ordre donné par Léo Meillet, le 120e bataillon, aidé de deux cents hommes empruntés au 160e, entre le 24 mai à midi dans la maison des Dominicains. Les scellés sont brisés, ce qui était facile ; les portes sont enfoncées, ce qui était naturel; tous les objets de quelque valeur sont enlevés, ce qui était logique. Il ne fallut pas moins de douze prolonges d'artillerie et de huit voitures réquisitionnées pour emporter les meubles, le linge et le reste ; 15,000 ou 16,000 francs, représentés par des obligations de chemins de fer et constituant les économies de deux domestiques attachés à la maison, furent déclarés « biens nationaux » et passèrent dans des poches où on ne les a jamais retrouvés.

Après cette perquisition, l'école devait être incendiée, mais elle fut sauvée par ses caves, qui étaient assez bien garnies ; les fédérés n'eurent garde de ne pas les visiter ; ils y burent et y restèrent vautrés les uns à côté des autres. Lorsqu'ils parlèrent de « flamber la cambuse », un sous-lieutenant appelé Quesnot, qui avait été nommé gardien des scellés, déclara que le fort de Bicêtre se réservait de démolir l'établissement à coups de canon. Ils acceptèrent heureusement ce mensonge pour parole de vérité, et l'école d'Albert le Grand ne fut point brûlée.

Le 13e avant et durant la Commune

(18 mars - 28 mai 1871)

Après l'armistice, 28 janvier - 17 mars 1871

A travers Paris

- L’ambulance mobile de la Maison-Blanche

- La question des victuailles (Le Siècle, 8 février 1871)

- A travers les rues bombardées (Le Siècle, 16 mars 1871)

L'affaire des Gobelins

- Proclamation du ministre de l’Intérieur aux habitants de Paris (4 mars 1871)

- Les faits selon le Bien Public (6 mars 1871)

- Lettre adressée au Cri du Peuple (9 mars 1871)

- Proclamation d'Emile Duval (Le Rappel, 9 mars 1871)

- Les canons de la place d'Italie (La Liberté, 9 mars 1871)

- L'opinion du Figaro (11 mars 1871)

- A travers le 13e arrondissement (11 mars 1871)

- Les canons de la Barrière d’Italie (Le Bien public — 17 mars 1871)

- La question des canons (L'Illustration, 18 mars 1871)

Démission de M. Pernolet, maire du 13e

- Démission de M. Pernolet, maire des Gobelins (Le Figaro, 7 mars 1871)

- Un maire bourgeois (Le Cri du Peuple, 8 mars 1871)

- Gazette nationale ou le Moniteur universel, 13 mars 1871

- La proclamation de M. Pernolet

Sur le 13e arrondissement

Du 18 mars au 20 mai

Journée du 18 mars

- La journée du 18 mars sur la rive gauche (Gazette nationale ou le Moniteur universel — 20 mars 1871)

Les élections du 26 mars

Journée du 5 avril

Journée du 12 avril

Journée du 14 avril

Journée du 19 avril

Journée du 4 mai

Journée du 6 mai

Du 21 au 28 mai

Journée du 24 mai

Journée du 25 mai

L'incendie des Gobelins (25 mai 1871)

Le massacre des Dominicains d'Arcueil

Les faits

- Le massacre des Dominicains, récit de l'abbé Grandcolas (L'Illusttration, 3 juin 1871)

- Les Dominicains d’Arcueil (Maxime Du Camp, Les convulsions de Paris)

Le procès (à venir)

- Ouverture du procès : rapport du capitaine Leclerc

- Rapport du capitaine Leclerc, suite, journée du 25 mai

- Audition de Serizier (personnalité)

- Audition de Serizier (interrogatoire au fond)

- Audition de Boin

- Audition de Louis Lucipia

- Audition de Jules-Constant-Désiré Quesnot

- Auditions de Gironce, Annat, Rouillac et Grapin

- Auditions de Busquaut, Gambette, Pascal