Travaux de la zone annexée

XIIIe arrondissement

Le Siècle — 12 février 1869

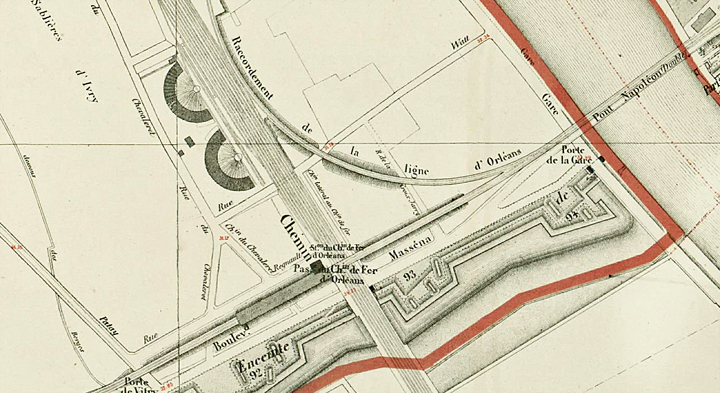

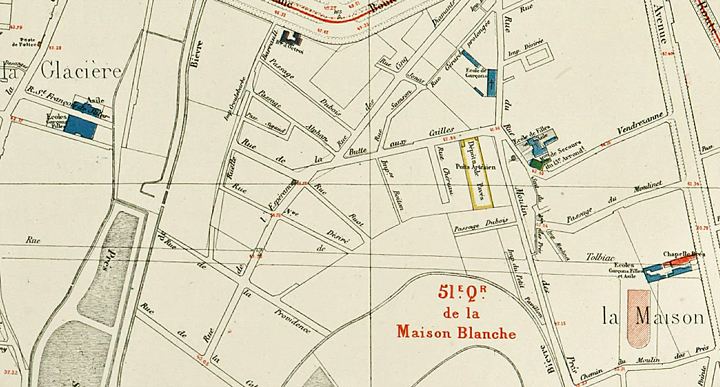

Il est borné au nord par la fraction inférieure du boulevard de l'Hôpital, par le boulevard Saint-Marcel et celui de Port-Royal ; au couchant, par les rues de la Santé et de la Glacière ; au sud, par l’enceinte fortifiée et à l’est, par la Seine, partie comprise entre les ponts de la Gare et Napoléon.

Sa superficie est de 624 hectares, et sa population était de 70.192 habitants avant les démolitions de la rue Mouffetard. Il comprend une partie de l’ancien Paris puis les quartiers de la Maison-Blanche et de la Glacière, détachés du la commune de Gentilly, et le quartier de la Gare, fraction du la commune d’Ivry.

Le point de vue topographique

Au point de vue topographique, c'est l'un des plus pittoresques et des plus accidentés de tous les arrondissements de notre capitale ; il renferme le bassin de la Bièvre, le plateau d'Ivry, les hauteurs de Saint-Marcel et la région de la Gare qui s'incline vers la Seine.

Du haut de la butte aux Cailles, son point culminant, on jouit d'une perspective étonnante : au sud, au delà des remparts, s'étend un long rideau de peupliers derrière lequel se dressent le clocher de Gentilly et les bâtiments de Bicêtre, tandis qu'au pied de la colline les deux bras de la Bièvre serpentent au milieu de prairies bordées de saules. Il est vrai que le paysage a besoin d'être vu à distance, la Bièvre exhalant une odeur qui rappelle l'origine fantastique que lui attribue Rabelais.

À l'ouest et au nord, au delà de bas-fonds entrecoupés d'usines, s'élèvent en amphithéâtre les maisons du faubourg Saint-Jacques, que dominent les reliefs du Panthéon, du Val-de-Grâce, du Luxembourg, de l'Observatoire et l'orme gigantesque des Sourds-Muets.

Histoire et peuplement

Presque tous les groupes de cet arrondissement sont de création moderne ; ils occupent des espaces qui, sur les plans terriers du-dix-huitième siècle, figuraient sous les noms de pré l'Avocat, champ de l'Alouette, clos Payen, la Glacière ou le Miroir, la butte aux Cailles, la butte aux Gariaux, puis le plateau d'Ivry. Tout ce vaste territoire était, comme celui de Montrouge, jalonné de moulins à vent et fouillé par les carriers qui en tiraient de la pierre calcaire et du moellon.

En 1760, plusieurs puits à plâtre existaient encore à droite de la rue du Banquier, deux-moulins à vent se dressaient entre les rues Croulebarbe et Mouffetard, et deux moulins à eau enjambaient la Bièvre ; l'un d'eux, le moulin de Notre-Dame, était au bout du clos Payen, et l'autre, le moulin Saint-Hyppolyte, tournait près de l'endroit où les bras de la rivière se réunissent pour passer sous la rue Mouffetard.

Sauf quelques rues du quartier Saint-Marcel, ainsi que les routes de Fontainebleau et de Choisy (ces dernières ont été percées sous Louis XIV), cette contrée n'était sillonnée que par des sentiers ardus et difficile, aussi moulins et plâtrières étaient-ils desservis à dos d'âne et à dos de mulet.

De temps immémorial, la partie du vallon de la Bièvre comprise entre les fortifications et la butte aux Cailles était un lieu de promenade pour les écoliers de l'université faire une excursion dans ces prés était ce qu'ils appelaient ire ad campos ; la fontaine aux Clers, dit aujourd'hui fontaine à Mulard, parce qu'elle était située près d'une croix plantée par un nommé Mulard, était un des points où ces promeneurs du moyen âge venaient se rafraîchir.

Le père Dubreuil nous apprend que de son temps (1600) la vallée de la Bièvre était pour les Parisiens un lieu de promenade recherché pour ses beaux endroits, ses prairies, ses jardins et sa rivière. Celle-ci, du reste, n'était pas, à beaucoup près, aussi sale, aussi nauséabonde qu'aujourd'hui, car plusieurs fois on songea depuis à en utiliser les eaux pour alimenter les fontaines de Paris, et, en 1787, on commença dans ce but dus travaux qui furent arrêtés par les réclamations des mégissiers ou des tanneurs dont cette mesure allait ruiner l'industrie.

La Glacière doit son nom à ce que pendant les gelées on venait patiner sur ses prairies couvertes de glace : de là l'épithète de Miroir qui figure au plan terrier de 1755.

Dans un livre imprimé en 1813 et dédié à Mlle Gosselin, première danseuse de l'Opéra, un auteur du temps énumère les figures chorégraphiques exécutées par les patineurs du premier empire sur le miroir de la Glacière. Il y cite entre autres le pas de huit, la renommée, les olivettes, la bouline hollandaise, le postillon embourbé, le roi de-Rome, la nymphe, etc.

En 1782, le propriétaire du clos Payen, M. Le Prêtre de Neubourg, charmé par la beauté du paysage, s'y fit bâtir, au bord de la Bièvre, une jolie maison précédée d'un péristyle, d'où l'œil embrassait le plus riant panorama ; mais bientôt la clôture de l'octroi vint en couper la perspective. Cette maison, qui existe encore aujourd'hui, a vu disparaître, en 1860, la gênante muraille des fermiers généraux ; mais elle n'a pas beaucoup gagné à cette suppression, reléguée qu'elle est en contre bas des terrassements opérés depuis sur le boulevard d'Italie.

Le quartier de la Maison-Blanche doit son nom à l'une des quinze guinguettes qu'on y voyait en 1792. La guinguette de la Maison-Blanche était tenue par un nommé Loutrel, qui acquit alors une triste célébrité. La ferme de Bicêtre ayant été, une certaine nuit, brûlée par les chauffeurs, et le fermier assassiné avec toute sa famille ; on découvrit que Loutrel faisait partie de la bande ; on découvrit que c'était lui qui, après avoir passé la soirée avec les pauvres gens, avait ouvert la porte à ses complices : il fut donc condamné à mort et exécuté.

Quelques années après, la guinguette fut rouverte, mais le nouveau cabaretier, pour faire oublier le souvenir qui s'attachait à son établissement, changea son enseigne pour celle du Grand-Turc. À cette époque, il y avait pour toute la commune un seul boulanger et un seul boucher. Un nommé Candelier était en même temps médecin et garde champêtre, le notaire était menuisier, et les enfants allaient, moyennant 2 fr. par mois, à l'école rue des Francs-Bourgeois-Saint-Marcel, chez un sieur Duruy, grand-père du ministre actuel de l'instruction publique.

Autour de la Glacière tournaient huit moulins à vent, dont un portait depuis 1816 le nom de moulin Noir, parce qu'on y broyait des os pour faire du noir animal.

Sur le plateau d'Ivry, on voyait aussi une multitude de moulins, dont deux, appartenant aux hospices, servaient à moudre le blé pour les maisons hospitalières. Vers 1818, un cabaretier ouvrit près de là un établissement où il vendit du vin à quatre sous ; il prit pour enseigne : Aux deux moulins ; telle est l'origine du nom de ce quartier.

Sur le bord de la Seine s'étendait au bas coteau une berge déserte où l'on commença à creuser, quelques années avant la révolution, pour servir de gare aux bateaux marchands. Cette entreprise échoue, mais le quai n’en conservera pas moins le nom de Quai de la Gare.

Quand les fermiers généraux eurent fait élever le mur d'octroi sur la rive gauche, ils tracèrent en dehors un boulevard de ceinture, qu’ils nommèrent boulevard de Calonne, en témoignage de gratitude pour le ministre qui les avait autorisés à faire murer et murmurer Paris, mais les plantations n’en étaient pas achevées que ce premier nom de baptême était déjà oublié.

De ce côté de la capitale, la clôture d’alors différait quelque peu de celle que nous avons vu démolir en 1860. A la barrière d’Italie, l’enceinte formait brisure et suivait la ligne actuelle du boulevard de l’Hôpital de sorte que les bâtiments de la Salpêtrière faisaient saillie en dehors de la ville. C’est seulement en 1818 qu’on recula la muraille jusqu’au boulevard de la Gare. Dans cette première annexion fut englobé le hameau d'Austerlitz, avec une propriété dite château de Bellevue, qui est devenu depuis la cité Doré ou la villa des chiffonniers.

Jusqu'en 1817, la route de Fontainebleau, malgré les maisons qui s'y trouvaient espacées, n'était qu'un bourbier bordé d'arbres et coupé dans sa longueur par une étroite zone pavée, en dehors de laquelle les voitures tombaient dans les ornières jusqu'au moyeu ; tant pis alors pour ceux que la diligence ou la malle-poste forçait à se déranger. L'hiver, on y ramassait souvent le matin les cadavres de gens morts la nuit dans la boue.

Ce fut à peu près vers 1850 que l'avenue de Fontainebleau fut bordée d'habitations d'un bout à l'autre.

Quelques années plus tard, la butte aux Cailles commença à se peupler : de pauvres gens chassés de Paris par les démolitions vinrent y établir une sorte de colonie, les rues de la Butte-aux-Cailles, des Cinq-Diamants et autres, datent de cette époque.

En voyant affluer cette population, la commune de Gentilly comprit que de nouvelles obligations lui incombaient. Aussi forma-t-elle le projet de créer là tout un quartier neuf. Sur le contrefort qui s'abaisse en mourant vers la Bièvre devait être formée une place circulaire de soixante mètres de diamètre, d'où auraient rayonné six grandes voies, dont une, traversant toute la vallée d'ouest en est, aurait mis en communication ce point central avec Montrouge d'une part et la commune d'Ivry de l'autre. C'était, sauf modification, le tracé de la rue du Transit ; mais l'annexion vint annihiler tous ces plans.

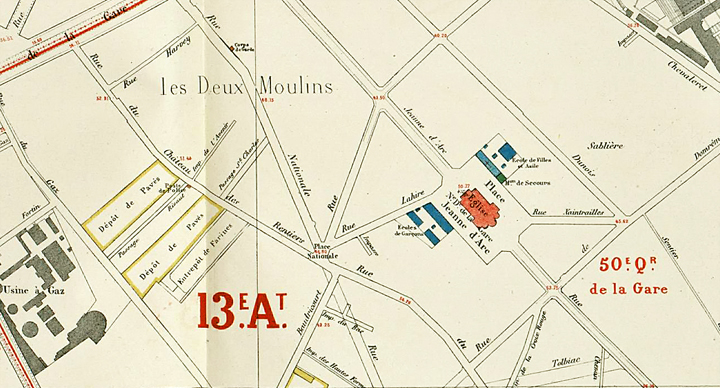

Sur le plateau des Deux-Moulins, la population avait, pendant la même période, pris beaucoup plus d'importance encore : dès 1845, des fabriques, des ateliers et des usines s'y étaient établis ; des maisons n'avaient pas tardé à se grouper autour, si bien que la commune d'Ivry reconnut la nécessité de régulariser ce nouveau centre. Des plans furent donc mis à l'étude, des fonds votés, et, sur l'emplacement d'un ancien clos de cerisiers du couvent de Saint-Marcel, on construisit une église, on bâtît des écoles, et tout un réseau de voies allait être créé lorsque le décret d'annexion vint tout suspendre.

Quelque préjudiciable que fût pour le quartier cet arrêt des travaux, il dura plusieurs années, et tandis que les impôts croissaient, croissaient toujours, on voyait l'hiver des femmes et des enfants perdre leurs chaussures dans les fanges putrides de voies défoncées.

Depuis lors, il est vrai, la ville de Paris s'est enfin décidée à reprendre une partie des projets suspendus, mais avec quelle lenteur !...

*

* *

Du pont Napoléon à la rue du Chateau des rentiers en passant par le boulevard de la Gare

En pénétrant aujourd'hui dans le treizième arrondissement par le pont Napoléon, on a d'abord à constater une atteinte portée par la compagnie d'Orléans à la circulation publique, par la fermeture du passage à niveau qui existait jadis sur le boulevard stratégique. On a bien créé pour y remédier une déviation par la rue Watt ; mais celle-ci à l'inconvénient d'être franchie par un pont du chemin de fer tellement bas que les voitures un peu haut chargées (fourrage, futailles vides, etc.) n'y-peuvent passer et sont obligées de faire des détours longs et difficiles.

Par la rue Watt on pénètre dans une rue interminable, sans écriteau, mal entre tenue et qui est isolée du reste de l'arrondissement par d'anciennes sablières. C'est la rue du Chevaleret.

Plus à l'ouest, sur le boulevard de la Gare, on remarque un fait qui témoigne de l'incurie de l'administration municipale.

II y a plus d'une année, un compresseur à macadam, passant un jour sur le pont du chemin de fer pour aller fonctionner plus loin, brisa par son poids une partie du tablier et tomba sur la voie : aussitôt on fit ceindre de planches cette large brèche, qui rétrécit la chaussée d'autant, et l'on crut tout naturellement qu’on allait immédiate ment la faire disparaître ; mais depuis lors les choses sont toujours dans la même situation.

En continuant à remonter le boulevard, on rencontre, à droite, des ruelles que désavouerait le dernier des villages. C'est d'abord le passage Watt, qu'on a clos d'une barrière, comme si la boue et les ornières ne suffisaient pas pour empêcher d'y passer ; puis la rue Bruant, water-closet banal, aux fanges nauséabondes comme le dépotoir de Bondy.

De l'autre côté du boulevard on pénètre dans le quartier Jeanne-d’Arc, dont les rues ont pour patrons les plus illustres écorcheurs du moyen âge, Xaintrailles, Lahire, Beaudricourt, puis ce jeune et beau Dunois qu'on a fait partir pour la Syrie quoi qu'il n'y soit jamais allé.

Au delà ondule et serpente la rue du Château-des-Rentiers, aux pentes heurtées, au pavage défectueux, au numérotage fantastique : on y trouve quatre numéros 32, des numéros 9 à n'en plus finir et le 46 s'y trouve côte à côte avec le 92. Ajoutons que, dans cette rue, comme dans celle de Domrémy sa voisine, où abondent les usines, fabriques de noir animal, d'engrais, fonderies de suif, etc., il n'y a pas d'égout, de sorte que des eaux infectes y coulent en plein air, et complètent par leurs émanations les mille agréments de ce quartier béni.

De la rue du Chateau des rentiers à la vallée de la Bièvre

Je ne parlerai pas du sentier de la Tripière, qui n'est qu'un affreux cloaque ; de la rue des Malmaisons, dédale impraticable où les eaux sont à l'état de vagabondage ; de la rue Nationale, qu'on doit depuis si longtemps prolonger jusqu'à la porte d'Ivry ; de la rue Caillaux, qui n’est qu'une impasse qu'on pourrait si facilement faire déboucher sur l'avenue de Fontainebleau; je ne parlerai pas de la rue Gandon, qui est classée et non pavée, etc., etc. ; la nomenclature en serait trop longue et trop monotone ; mais je tiens à faire observer que, de la place d'Italie jusqu'aux fortifications, c'est-à-dire sur une longueur de seize cents mètres, il n'existe à gauche de voie transversale à peu près viable que la rue Neuve, et que, en conséquence, le prolongement de la rue Caillaux est de première nécessité.

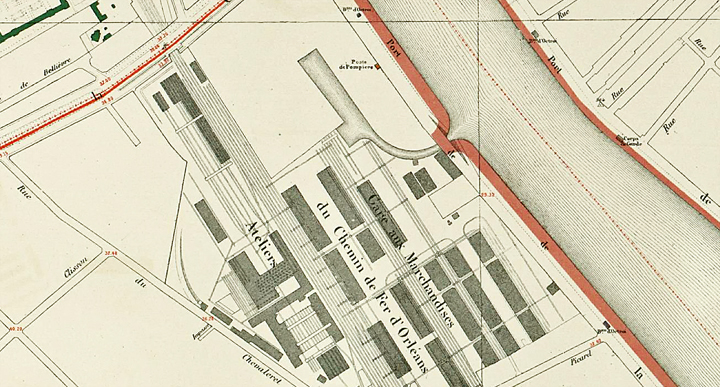

Dans cette section du XIIIe, entre les avenues de Choisy et de Fontainebleau, il est depuis longtemps question de créer une gare à marchandises pour satisfaire aux besoins des nombreuses usines de cette zone, Une enquête a. jadis eu lieu dans ce but et nulle opposition n’a été formulée contre le projet ; mais cette promesse de gare tend, comme une foule d'autres, à justifier l'axiome Promettre et tenir sont deux.

Et tandis que les années s'écoulent, les commerçants, de Montrouge, de la Maison-Blanche et du plateau d'Ivry sont obligés d'envoyer chercher aux gares de Lyon, de la Chapelle ou des Batignolles, des marchandises qui pourraient arriver presque à leur porte, et de supporter pour leur transport à travers la capitale (perte de temps comprise) des frais souvent supérieurs à ceux qu'ils payent pour les faire venir de Strasbourg ou de Brest à la gare terminus ; mais je reviens à ce qui concerne la viabilité.

Le sous-sol de cette zone n’est pas mieux arrangé que la surface, car en fait d’égout, on n y trouve qu’une vieille galerie tout à fait insuffisante, d’où résulte qu'au moindre orage le quartier forme un lac où viennent affluer les eaux de Villejuif, qui entrent à Paris en dépit de l'octroi.

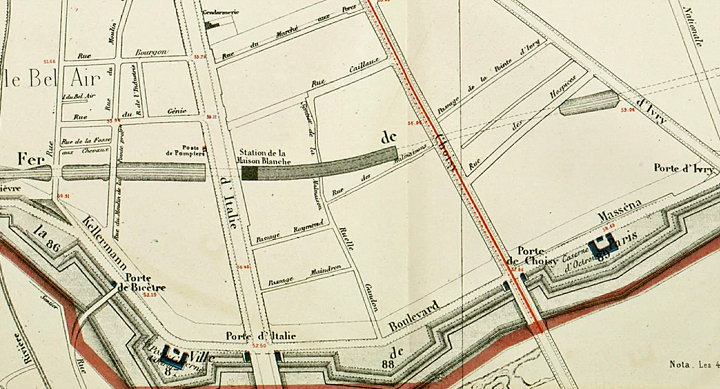

De l'autre côté de l'avenue d'Italie, la situation est pire encore. D'abord on rencontre le chemin des Prés, vulgairement appelé montagne à cochons, parce qu'il était jadis fréquenté par les pensionnaires du marché aux porcs, qu'on amenait boire à la Bièvre.

Cette rue en pente, courant brusquement vers la rivière, est un véritable casse-cou pourvu d'un emmarchement abrupt, que, par antithèse, les modernes montagnards du quartier ont surnommé le Trocadéro.

Une fois dans la vallée de la Bièvre, on rencontre d'abord un pont qui enjambe le grand bras, puis de fangeux sentiers qui se tortillent à travers champs : le chemin des Peupliers, celui de la Fontaine-à-Mulard, la rue du Pot-au-Lait, et autres de même échantillon; bref, il faut arriver jusqu'à la rue de la Glacière pour trouver une voie à peu près praticable; mais celle-ci forme avec la rue de la Santé, sa voisine, une zone tout à fait isolée, séparée qu'elle est du treizième arrondissement par les marais de la Bièvre, et du quatorzième par les murs de l'asile des aliénés, par le chemin de Sceaux et les steppes bourbeuses de Montrouge ; donc pas de commerce possible pour les insulaires de cette région perdue.

« Cuirassiers ! ferme sur les étriers, et assurez les jugulaires ; nous allons charger. » s'écriait un colonel du premier empire au moment de l'attaque. Je vous dirai, moi : Retroussez vos pantalons, assurez vos bottes, et ferme sur les jarrets; nous abordons la butte aux Cailles !

La butte-aux Cailles

La butte aux Cailles c'est le suprême du genre. Ici se développe tout un réseau de voies plus boueuses les unes que les autres : les rues Désirée, de l'Espérance, Barrault, etc., qui sont dans un état épouvantable. Je n'ai pu effectuer la traversée de l'une d'elles qu'en jetant devant moi des pierres, où je posais le pied au risque de faire la culbute ! J'ai donc traversé ces fanges détrempées comme les Hébreux ont traversé le Jourdain.

Quand les habitants de ces rues ont besoin d'objets qui nécessitent un charroi, les marchands refusent de fournir, ne voulant pas s'exposer à casser les jambes de leurs chevaux. Or qu'attend-on pour faire cesser un tel état de choses ? On attend l'ouverture de cette fameuse rue du Transit, sur laquelle doivent aboutir la plupart de ces rues.

Mais qu’y a-t-il donc qui s'oppose à son exécution puisqu'on a emprunté tant de millions dans ce but ? —Il y a d'abord…… ; qu'il n'y a plus d'argent, puis, comme dit une vieille chanson :

Et autre chose itou

Que je n'ose vous dire ;

Que je n'ose vous dire....

de peur d'exciter la verve de notre cher, mais trop zélé collaborateur, M. Communiqué.

A prochainement l'étude du douzième arrondissement, qui clôt la série de la zone annexée.

Charles Louft.

L'allusion à M. Communiqué se comprendra meiux en lisant les articles qui ont précédé cette exploration

de la zone annexée et qui portaient sur les interrogations de l'auteur quant à la réalisation des travaux de percement

du boulevard Saint-Marcel.

On les lira à partir des liens ci-dessous.

Sur le boulevard Saint-Marcel

Le projet

- Le futur boulevard Saint-Marcel (Le Journal des débats politiques et littéraires ― 26 mars 1857)

- Le boulevard Saint-Marcel ― (Le Siècle 6 juin 1858)

- Le futur boulevard Saint-Marcel (Le Siècle - 22 juillet 1861

Les travaux

- Le percement du boulevard Saint-Marcel (1868)

- Interrogations sur le boulevard Saint-Marcel (1868)

- Le communiqué du Ministère de l'Intérieur en réponse à cet article

- La réponse de Ch. Louft à ce communiqué

Les découverures archéologiques

L'aménagement du XIIIe

Les années 1860 : projets pour les zones annexées et premiers travaux

Le cadre général

- Le nouveau Paris (Le Siècle, 29 mars 1861)

- Belles perspectives pour le XIIIe (Le Siècle, 12 mai 1962)

- Boulevard du Transit : le franchissement de la vallée de la Bièvre (Le Siècle, 6 juin 1962)

- Les projets pour le XIIIe (Le Siècle, 9 mars 1863)

- La promenade-square de la vallée de la Bièvre (Le Petit-Journal, 22 juin 1864)

- Des divers projets intéressant le XIIIe arrondissement (Le Siècle, 25 juillet 1864)

- Projets intéressant les XIIIe et XIVe arrondissements (Le Siècle, 23 août 1865)

- Les travaux de Paris (Le Siècle, 14 septembre 1864)

- Travaux publics (La Patrie — 15 septembre 1866)

- Les travaux de Paris (1868)

- XIIIe arrondissement : les travaux dans la zone annexée par Ch. Louft (Le Siècle, 12 février 1869)

Les projets de voirie

- Enquête publique sur les projets de voiries intéressant les 13e et 14e arrondissements (Le Temps, 5 mars 1863)

- A travers le 13e arrondissement (Le Siècle, 10 janvier 1863)

- Les travaux sur les boulevards extérieurs (Le Siècle, 28 mai 1863)

- Le point sur les travaux dans le 13e arrondissement (mars 1864)

- Les nouvelles places de Paris (1866)

- Les travaux à venir (Le Siècle — 9 avril 1866)

- Travaux publics (La Presse - 3 avril 1867)

- Les transformations de Paris (1867)

- Ouverture d'une nouvelle voie dans le 13e arrondissement. (Le Figaro, 19 aout 1867)

- Les travaux de la place d'Italie (1869)

- L'aménagement du XIIIe arrondissement (Annuaire encyclopédique, 1869)

- Les nouvelles voies de la rive gauche, 1878

Le chemin de fer de ceinture

Les années 1870-80

Quartier de la Salpêtrière

Quartier de la gare

Quartier de la Maison-Blanche

- Les abords de la gare de Gentilly (1874)

- Édilité parisienne (1876)

- La nouvelle rue de Tolbiac (1877)

- La Butte aux Cailles (1877)

- Les grands travaux de l’édilité parisienne : la rue de Tolbiac (La Lanterne — 8 décembre 1877)

- Rapport Rousselle (vallée de la Bièvre -1881)

- Un quartier de Paris inconnu des parisiens (1882)

- Les travaux du 13e arrondissement (Butte-aux-Cailles -1885)

Les années 1890

- Les travaux de voirie à exécuter dans le XIIIe (1893)

- Les travaux de la Bièvre(1893)

- La vallée de la Bièvre (1894)

En avril 1899, la presse se félicitait de la réussite des expériences de télégraphie sans fil de M. Ducretet entre le Sacré-cœur de Montmartre et l’église Sainte-Anne de la Maison-Blanche soit une distance de 7 kilomètres. A l'époque, l'église, en construction, n'avait que sa façade de réalisée laquelle serait inaugurée en avril 1900. La consécration de l'église Sainte-Anne de la Maison-Blanche eut lieu le 24 octobre 1912.

En avril 1899, la presse se félicitait de la réussite des expériences de télégraphie sans fil de M. Ducretet entre le Sacré-cœur de Montmartre et l’église Sainte-Anne de la Maison-Blanche soit une distance de 7 kilomètres. A l'époque, l'église, en construction, n'avait que sa façade de réalisée laquelle serait inaugurée en avril 1900. La consécration de l'église Sainte-Anne de la Maison-Blanche eut lieu le 24 octobre 1912.