Le nouveau Paris

Le Siècle — 29 mars 1861

L'ex-commune de la Maison-Blanche, au-delà du boulevard d'Italie, est une des parties annexées qui offrent le plus de difficultés pour le nivellement, car d'un côté il s'agit de franchir les hauteurs de la Butte-aux-Cailles, et de l'autre il faut remblayer des fondrières, des carrières abandonnées ; aussi n'y voyait-on, naguère encore, que ruelles et sentiers tortueux, le chemin du Pot au-Lait, le chemin de la Fontaine-Mulard, le sentier de la Tripière, etc.

En attendant que les grandes études d'ensemble soient complètes, l'administration municipale fait rectifier les voies tortues, élargir les ruelles et paver les rues. Celle de la Santé, qui forme la limite orientale du XIVe arrondissement, vient d'être mise à l'alignement, malgré les constructions de l'ancien hospice Sainte-Anne, que cette rectification écorne au nord-est, et qui doivent entièrement disparaître. Cet hospice, fondé au treizième siècle par Marguerite de Provence, veuve de Louis IX, occupa d'abord l'emplacement où se trouve aujourd'hui le Val-de-Grâce; mais quand Anne d'Autriche fonda ce monastère, elle relégua l'hospice Ste-Anne à l'endroit qu'il occupe maintenant.

Cet établissement a servi tour à tour d'annexe à l'Hôtel-Dieu, dans les moments d'épidémies, d'asile pour les convalescents et, en dernier lieu, l'administration de l'assistance publique y créa une ferme où l'on essaya d'employer des aliénés aux travaux agricoles ; mais depuis 1854 la personnel de cette petite colonie a été réintégré à Bicêtre.

Au haut de cette rue de la Santé s'élèvent deux rotondes de pierre, que l'on prendrait pour de grosses tours tronquées, ce sont les glacières, dont une seule renferme maintenant 1.600 tombereaux de glace, c'est-à-dire trois millions de kilogrammes. À quelque trois cents mètres de là, l’administration de la guerre fait construire un poste caserne sur la route stratégique.

Une autre des principales artères de ce quartier, et qui escaladait péniblement la colline dont elle porte le nom, la rue de la Butte-aux-Cailles, a été nivelée en pente douce, parfaitement pavée et bordée de granit ; aussi, des habitations fort belles y ont été immédiatement construites. La rue du Moulin-des-Prés, qui descend un peu brusquement vers les prairies de la Bièvre, ne tardera pas à être à son tour aplanie, et les habitants ne peuvent manquer d'affluer dans cette portion du Nouveau-Paris.

C'est qu'en effet l'on ne peut désirer de plus charmante perspective que celle dont on jouit de la butte aux Cailles ; pour l'horizon, l'on a le château de Bicêtre qu'encadrent les peupliers de Gentilly; à droite, des pentes où les habitations sont étagées de la façon la plus pittoresque, et au pied du mamelon, les deux bras de la Bièvre, bordés de saules, serpentent à travers des prés émaillés de clochettes jaunes, et font leur entrée dans le faubourg Saint Marcel, entre deux haies de peupliers.

L'aménagement du XIIIe

Les années 1860 : projets pour les zones annexées et premiers travaux

Le cadre général

- Le nouveau Paris (Le Siècle, 29 mars 1861)

- Belles perspectives pour le XIIIe (Le Siècle, 12 mai 1962)

- Boulevard du Transit : le franchissement de la vallée de la Bièvre (Le Siècle, 6 juin 1962)

- Les projets pour le XIIIe (Le Siècle, 9 mars 1863)

- La promenade-square de la vallée de la Bièvre (Le Petit-Journal, 22 juin 1864)

- Des divers projets intéressant le XIIIe arrondissement (Le Siècle, 25 juillet 1864)

- Projets intéressant les XIIIe et XIVe arrondissements (Le Siècle, 23 août 1865)

- Les travaux de Paris (Le Siècle, 14 septembre 1864)

- Travaux publics (La Patrie — 15 septembre 1866)

- Les travaux de Paris (1868)

- XIIIe arrondissement : les travaux dans la zone annexée par Ch. Louft (Le Siècle, 12 février 1869)

Les projets de voirie

- Enquête publique sur les projets de voiries intéressant les 13e et 14e arrondissements (Le Temps, 5 mars 1863)

- A travers le 13e arrondissement (Le Siècle, 10 janvier 1863)

- Les travaux sur les boulevards extérieurs (Le Siècle, 28 mai 1863)

- Le point sur les travaux dans le 13e arrondissement (mars 1864)

- Les nouvelles places de Paris (1866)

- Les travaux à venir (Le Siècle — 9 avril 1866)

- Travaux publics (La Presse - 3 avril 1867)

- Les transformations de Paris (1867)

- Ouverture d'une nouvelle voie dans le 13e arrondissement. (Le Figaro, 19 aout 1867)

- Les travaux de la place d'Italie (1869)

- L'aménagement du XIIIe arrondissement (Annuaire encyclopédique, 1869)

- Les nouvelles voies de la rive gauche, 1878

Le chemin de fer de ceinture

Les années 1870-80

Quartier de la Salpêtrière

Quartier de la gare

Quartier de la Maison-Blanche

- Les abords de la gare de Gentilly (1874)

- Édilité parisienne (1876)

- La nouvelle rue de Tolbiac (1877)

- La Butte aux Cailles (1877)

- Les grands travaux de l’édilité parisienne : la rue de Tolbiac (La Lanterne — 8 décembre 1877)

- Rapport Rousselle (vallée de la Bièvre -1881)

- Un quartier de Paris inconnu des parisiens (1882)

- Les travaux du 13e arrondissement (Butte-aux-Cailles -1885)

Les années 1890

- Les travaux de voirie à exécuter dans le XIIIe (1893)

- Les travaux de la Bièvre(1893)

- La vallée de la Bièvre (1894)

Les années 1900-1920

Les futures grandes voies du XIIIe

Sur les futurs boulevards Saint-Marcel et Port-Royal :

L'ouverture du boulevard Saint-Marcel, entre le boulevard Montparnasse et le boulevard de l'hôpital fut déclarée d'intérêt public par décret du 17 octobre 1857.

- Le futur boulevard Saint-Marcel (Le Journal des débats politiques et littéraires, 26 mars 1857)

- Le boulevard Saint-Marcel (Le Siècle, 6 juin 1858)

- Le futur boulevard Saint-Marcel (Le Siècle, 22 juillet 1861

- Les travaux du boulevard de Port-Royal (Le Siècle, 5 avril 1868)

- Intéressante découverte archéologique sur le chantier du boulevard Saint-Marcel (1868)

- L'ancienne nécropole Saint-Marcel (1913)

Sur le futur boulevard Arago :

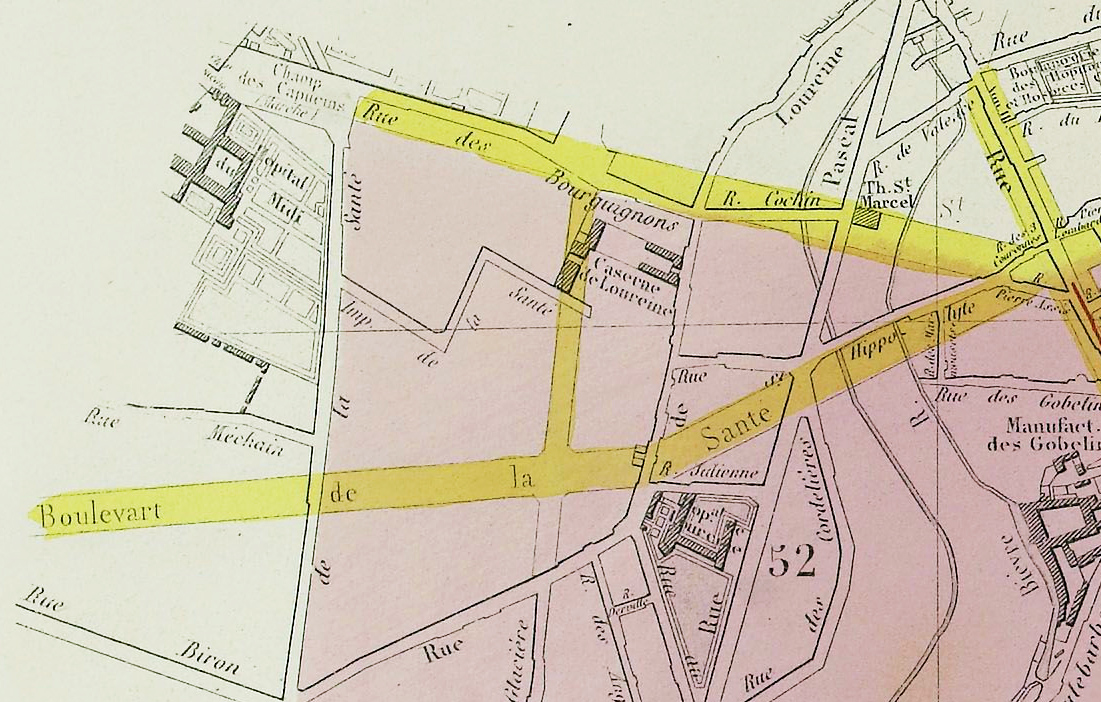

Le projet d'ouverture de ce boulevard, désigné dans un premier temps sous le nom de "boulevard de la Santé" fut soumise à consultation en septembre 1858. Il était prévu que cette voie s'ouvrirait en face la place de la Collégiale à la rencontre de la. rue Mouffetard et des rues Pierre-Lombard et des Trois-Couronnes ; qu'elle élargirait la rue Saint-Hippolyte, traverserait la rue de Lourcine au-dessus de l'hôpital de ce nom, et viendrait déboucher sur le boulevard extérieur, après avoir coupé la rue de la Santé, le faubourg Saint-Jacques et l'impasse de Longue-Avoine. Ce fut effectivement ce qui sera réalisé sauf que la voie prit le nom de boulevard Arago car le nom boulevard de la Santé était utilisé depuis 1851 pour désigner le boulevard extérieur entre les barrières de la Santé et Saint-Jacques.

- Le boulevard de la Santé (Le Siècle 7 juin 1858)

- Un nouveau boulevard pour le 12e arrondissement (Le Journal des débats politiques et littéraires, 6 septembre 1858)

- Le percement du boulevard Arago dans le faubourg Saint-Marcel (1868)

Sur la future avenue des Gobelins :

"Entre l'église Saint-Médard et la barrière d'ltalie, la largeur de la rue Mouffetard sera portée à 40 mètres. Ces deux mots suffisent pour faire comprendre quelle révolution causera ce percement sur les bords de la Bièvre Ainsi redressée, la rue Mouffetard sera plus large que le boulevard des Italiens." C'est par ces mots que le Journal des débats politiques et littéraires du 6 septembre 1858 présenta le projet à ses lecteurs et, effectivement, il ne surestimait pas l'importance de celui-ci.

- La rue Mouffetard (Le Siècle, 8 juin 1858)

- L'élargissement de la rue Mouffetard et l'aménagement de la place d'Italie (1867)

- L'élargissement de la rue Mouffetard (Le Siècle, 24 septembre 1867)

- L’élargissement de la rue Mouffetard (Le Siècle, 10 mars 1868)

- La nouvelle place d'Italie en haut de la rue Mouffetard (1868)

- Les travaux dans les 5e et 13e arrondissements (1868)

Sur les boulevards extérieurs

- La transformation des boulevards extérieurs de la rive gauche (Le Siècle, 20 mai 1862)

- Les travaux sur les boulevards extérieurs (Le Siècle,28 mai 1863)

- Les boulevards extérieurs et le boulevard du Transit dans le 13e arrondissement (Le Siècle, 6 novembre 1863)

- Boulevard d'Italie vu par Fortuné du Boisgobey(1883)

Sur la rue de Tolbiac (Tronçon du boulevard du Transit dans le 13e arrondissement)

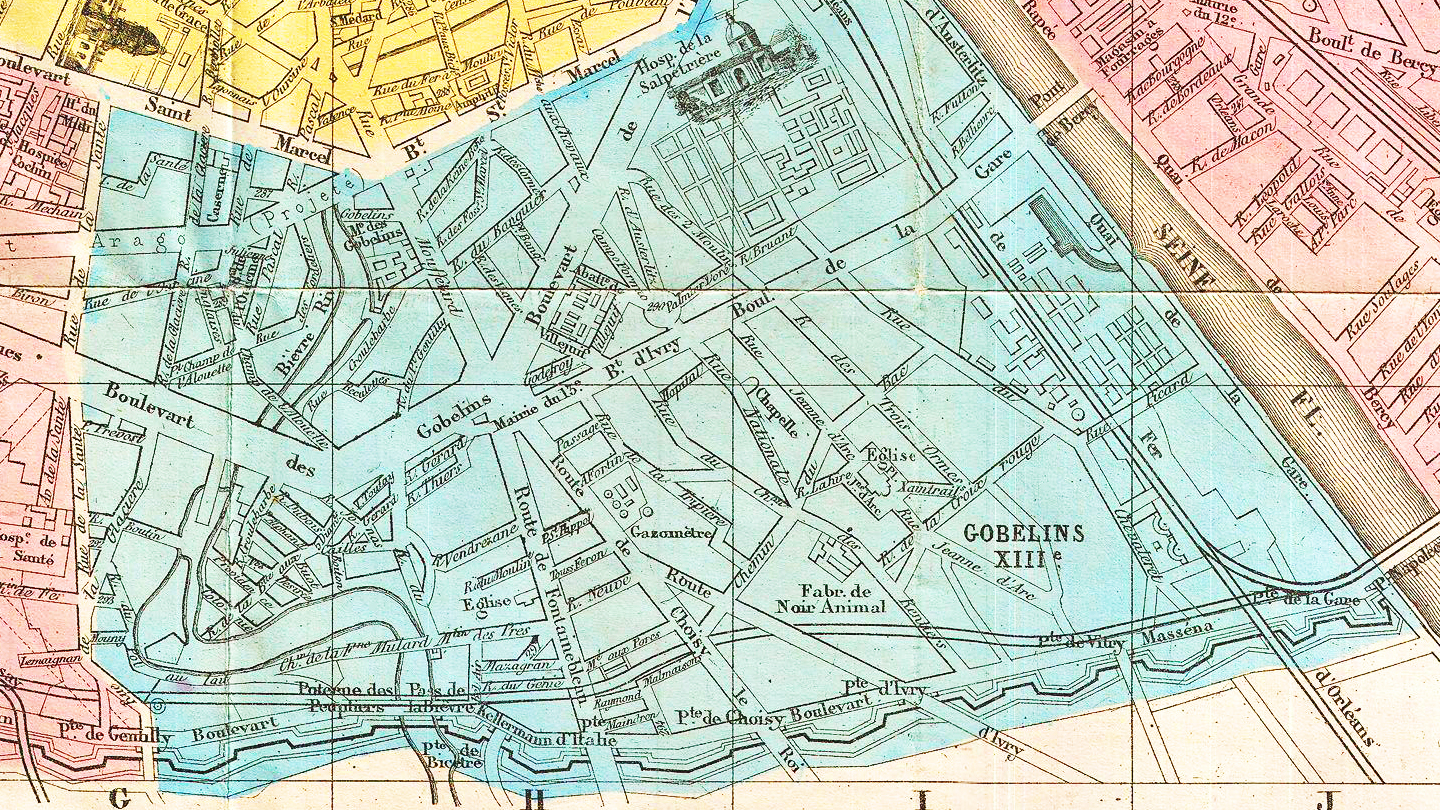

La rue de Tolbiac est un des tronçons du grand projet haussmannien consistant à relier la Seine à la Seine par la rive gauche par un axe majeur situé à mi-chemin des anciens boulevards extérieurs et des fortifications. Cet axe mit très longtemps à se réaliser notamment du fait des difficultés que représentaient, dans le 13e arrondissement le franchissement de la vallée de la Bièvre pour lequel plusieurs options furent envisagées.

La rue de Tolbiac ne fut totalement achevée qu'après 1895, année de l'inauguration du viaduc de Tolbiac franchissant les voies du chemin de fer d'Orléans et assurant ainsi la continuité de la liaison de la Seine à la Seine c'est-à-dire du Pont de Tolbiac au Pont Mirabeau, si l'on excepte la reprise du franchissement de la rue du Moulin-des-Prés par la suppression du pont construit initialement.

Premières versions du projet abandonnées.

Outre le franchissement de la vallée de la Bièvre, l'aboutissement de l'axe vers la Seine n'est pas non plus définitivement tranché. Dans cette première phase, c'est le pont Napoléon (futur pont National) qui était visé, le nouvel axe longeant le chemin de fer de ceinture entre la porte d'Ivry et le quai de la Gare.

- Boulevard du Transit : le franchissement de la vallée de la Bièvre (Le Siècle, 6 juin 1962)

- Les boulevards extérieurs et le boulevard du Transit dans le 13e arrondissement (Le Siècle, 6 novembre 1863)

- La prolongation du boulevard du Transit dans le 13e arrondissement (Le Siècle, 30 octobre 1864)

Deuxième projet

- Acquisitions foncières pour le boulevard du Transit (La Gazette de France, 8 mars 1865)

- Ouverture d'une nouvelle voie dans le 13e arrondissement. (Le Figaro, 19 aout 1867)

- La future rue du Transit (Le Petit-Journal, 28 octobre 1867)

La réalisation des travaux

Le deuxième projet du tracé de la rue du Transit ne sera pas davantage réalisé.

La guerre et les évènements liés à la Commune de Paris mirent en sommeil les travaux dans le quartier de la Maison-Blanche et le projet fut rediscuté. Un nouveau tracé, plus au sud, abandonnant la ligne droite et comportant une inflexion, fut adopté.

La nouvelle voie aboutira aussi à un nouveau pont sur la Seine reliant les 12e et 13e arrondissement. Ce sera le pont de Tolbiac.

En 1874, un crédit de 2,5 millions de francs à prélever sur l'emprunt municipal fut voté. Le boulevard du Transit avait déjà couté 43,974,818 fr. selon le Journal des débats politiques et littéraires du 9 décembre 1874. Les travaux de franchissement de la vallée de la Bièvre pouvaient enfin réellement commencer.

Charles Marville les immortalisa par les deux seules photographies connues de ces travaux.

- Les travaux de construction de la rue de Tolbiac (1877)

- Le prolongement de la rue de Tolbiac (1877)

- La nouvelle rue de Tolbiac (1877)

- Les nouvelles voies de la rive gauche (1878)

Gustave Geffroy (1855-1926) fut directeur de la Manufactures des Gobelins. Il n'est donc pas anormal que la rue qui porte son nom soit située tout près de celle-ci.

Gustave Geffroy (1855-1926) fut directeur de la Manufactures des Gobelins. Il n'est donc pas anormal que la rue qui porte son nom soit située tout près de celle-ci.