Le verger des Gobelins

Le Temps — 19 février 1914

On sait que les tapissiers des Gobelins sont des techniciens hors pair, et non pas seulement des virtuoses, mais des artistes. Ce que l'on sait moins, c'est qu'ils ont tous leur violon d'Ingres. La semaine durant, sous l'éclairée et cordiale direction de M. Gustave Geffroy, ils travaillent au Salon de Bracquemond, destiné à l'exposition de Lyon au Panorama de Toulouse, de Rachou; à la Belle au bois dormant, de Jean Veber. Mais après avoir rendu hommage à Minerve, qui préside aux ouvrages de haute ou basse lisse, ils invoquent, le dimanche venu, Pomone aux joues vermeilles, déesse des vergers, et s'escriment merveilleusement, qui de la bêche, qui du sécateur, du boyau ou de l'arrosoir.

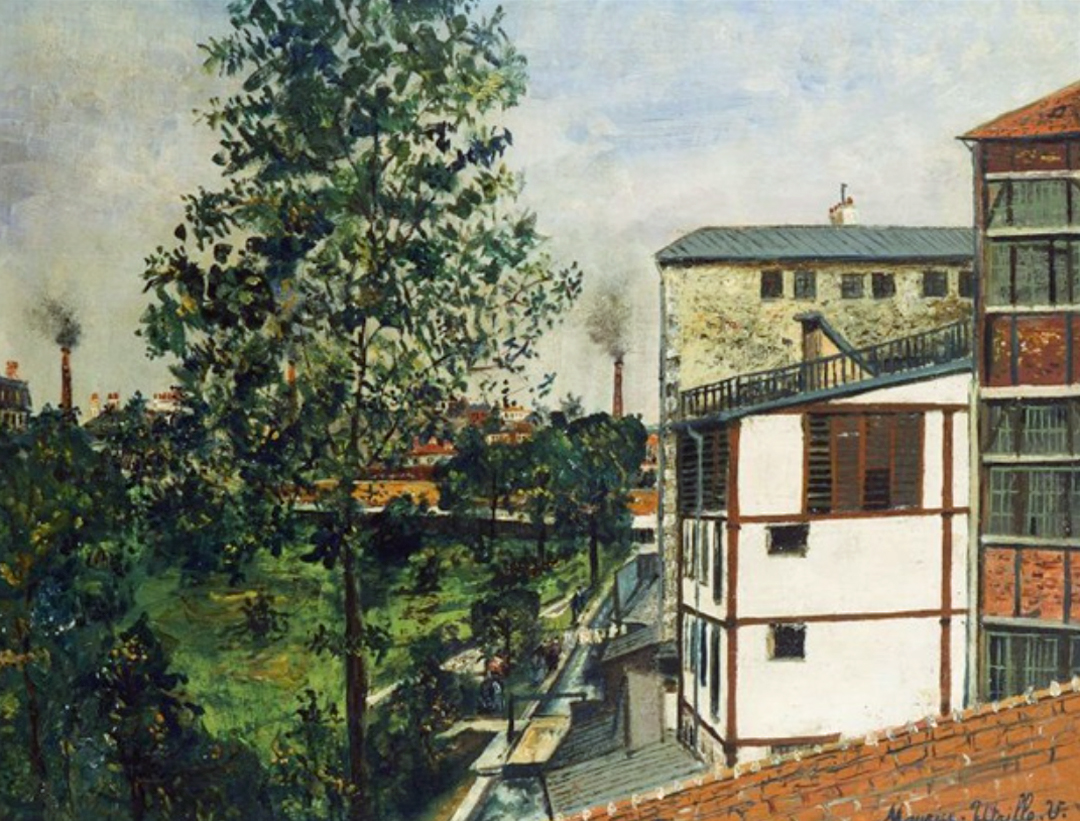

Ils ont vraiment un jardin à cultiver, constitué par un terrain de trois hectares séparé des ateliers par la ruelle de Bièvre, dont le pavé cache le bras de rivière qui alimentait jadis le moulin de Croulebarbe.

Le moulin a disparu, la rivière est canalisée ; les nymphes de la Bièvre habitent dans un tuyau. Mais tout un passé pittoresque et somptueux se révèle ici, avec ces bâtiments des Gobelins d'une harmonie sans égale avec ces jardins où s'étale une sylve inattendue ; avec ce pavillon de M. de Julienne qui, tout à côté de la porte des vergers, tombe en ruine, négligé, abandonné, ignoré, et qui a perdu son plafond de Lebrun ainsi que ses précieuses sculptures.

L'histoire du pavillon de M. de Julienne est certainement liée à celle des jardins des Gobelins.

Quand l'ami de Watteau fit édifier cette « folie », il possédait une grande partie du terrain qui avait constitué longtemps une dépendance de la forêt d'Arcueil. M. de Julienne reconnaîtrait-il sa maison rustique ? C'est douteux. Mais il reconnaîtrait quelques-uns des arbres de l'immense verger, qu'une allée centrale divise jusqu'à la rue Corvisart. De chaque côté, de légères palissades, épaissies et fortifiées par des plantes grimpantes, limitent les parcelles dévolues aux tapissiers et aux employés de la manufacture. Il est aisé de voir qu'on fait ici du bon jardinage. Le sol, déjà, est presque partout bêché et ameubli; dans les enclos on coupe, on taille, on élague une odeur de sève se répand comme dans les forêts où les bûcherons se dépêchent d'abattre les branches avant le reverdis, et les corbeilles de fleurs sont toutes préparées pour l'éclosion prochaine.

Les arbres fruitiers abondent. On me dit que les meilleures prunes reine-claude sont récoltées dans les jardins des Gobelins. Le fait est qu'il est impossible de voir des pruniers plus puissants, mieux poussés d'un jet vigoureux, si ce n'est à Fontenay-aux-Roses. Poiriers, cognassiers, néfliers, cerisiers, plantés là depuis bien des années, ont cet air de prospérité que les arbres fruitiers prennent dans les sols fertiles.

Chaque jardinier cultive comme il l'entend son lopin, qu'on appelle aux Gobelins une « colonie ». Tel colon possède toute une basse-cour ; tel autre préfère la culture maraîchère à l'élevage des volailles celui-ci se spécialise dans la production des fruits. Dans cette portion, vont prédominer les petits pois, les haricots ou les asperges; dans telle autre, salades et choux offrent déjà une récolte appréciable. Voici une cabane agreste, toute recouverte de lierre elle a été construite par un ancien aumônier des Gobelins qui, les jours d'été, devait jouir avec délices de l'ombre bienfaisante et du silence absolu, pour relire en cachette les vers d'Horace ou de Virgile. Là, une tonnelle est édifiée avec des rosiers de deux mètres de haut, qui bientôt vont se couvrir de fleurs magnifiques. Plus loin, un platane énorme, peut-être contemporain de Napoléon Ier, dresse ses branches mutilées, pendant qu'un merle, après avoir lancé sa note veloutée, court se percher sur un épouvantail bourré de filasse, et dont il n'a plus peur, car il le connaît trop.

Là-bas, à l'extrémité des jardins, il y a une petite maison à deux otages, propre, gaie, ensoleillée. Un employé des Gobelins l'a, comme il dit, « arrangée ». Ce n'a pas été sans peine. Quand il décida de s’y installer, en 1892, il y trouva — au premier étage — une centaine-de lapins qui coulaient là des jours tranquilles et venaient se mettre aux fenêtres, en curieux, pour lorgner, avec cette impertinence placide propre aux léporidés, les promeneurs égarés dans leur jardin transformé en forêt vierge. -Par suite de quelles aventures cette maison était-elle devenue un clapier ? On ne sait. C'est un mystère de la faune parisienne, plus féconde en surprises que celle des jungles.

Les « colonies » des Gobelins sont faciles à coloniser. Nous avons dit que le sol y est d'une fertilité exceptionnelle. Nul besoin de fumure tout y pousse comme dans les plaines neuves de l'Argentine. C'est terre de remblai pourtant, apportée du cimetière des Innocents. Mais l'air, la lumière, le vent, la pluie, les années et le labeur humain ont fait de ces trois hectares une oasis, salubre de verdure et de calme. Un quartier populeux se développe tout autour des Gobelins, et ce sont les jardins de Colbert et de M. de Julienne qui assainissent les masures environnantes. Là-bas, au midi, c'étaient hier encore des terrains vagues, où Corvisart et le baron Larrey avaient fait construire. Maintenant les maisons de rapport y surgissent, nombreuses et pressées, captant déjà le soleil et l'oxygène. Et du côté est, en bordure des jardins, c'est la rue Croulebarbe, le quartier où Victor Hugo, dans les Misérables, a situé le logis sordide des Thénardier.

Il n'est point mauvais que des maisons neuves s'élèvent à la place des masures de misère. Mais il faudrait avoir plus de respect que nous n'on avons pour les belles choses du passé. Il est regrettable que le pavillon de M. de Julienne n'ait pas été acheté par l'État, ainsi que le proposait, il y a trop longtemps, un propriétaire bénévole. Et l'on peut éprouver également quelque surprise à la pensée que les Gobelins ne sont pas encore classés comme monument historique. Il faut procéder, sans tarder davantage, à une formalité qui s'impose, et sauver de la pioche aveugle de rares échantillons d'architecture, avec ces jardins créés dès le grand siècle, où tant d'artistes se sont perfectionnés dans un art difficile parce qu'ils avaient tout près de leurs ateliers les modèles fournis par la nature le vrai vert des feuilles, le vrai rouge des pivoines éclatantes, le vrai rose des roses, et que, pour devenir un bon tapissier, un pur interprète des chefs-d'œuvre, il faut étudier les nuances subtiles des fleurs de son jardin.

PAUL ZAHORI.

A lire également

Les jardins des Gobelins menacés ? (1933)

L'oasis et le Cloaque - Lucien Descaves (1934)

Sur le jardin des Gobelins :

Le verger des Gobelins (1914)

Les jardins des Gobelins menacés ? (1933)

Les textes fondateurs, loi du 6 juillet 1934 et convention :

- article 5 de la convention entre l’État et la ville de Paris pour l’organisation d’une exposition internationale en 1937 (1934)

- Texte intégral sur le site Gallica.fr

Contrairement à la légende habituellement véhiculée par le parti communiste français, René Le Gall (1899-1942), élu pour la première fois au Conseil Municipal de Paris en 1935, n'est absolument pour rien dans la création du jardin ouvert en 1938 et qui porte son nom depuis 1944,

Oasis faubourienne (1937)

Un jardin unique en son genre, celui des Gobelins, va être inauguré la semaine prochaine (1938)

Le square de la rue Croulebarbe - un des plus beaux de Paris - sera bientôt ouvert (1938)

L'inauguration vue par :

- Le Petit-Journal où l'on apprend que le mérite de la création du jardin des Gobelins revient à M. Gelis

- Ce Soir où l'on apprend que le mérite de la création du jardin des Gobelins revient à Louis XIV

- Le Populaire où l'on apprend que le mérite de la création du jardin des Gobelins revient à M. Deslandres

- L'Humanité où l'on apprend que le mérite de la création du jardin des Gobelins revient à M. Le Gall

- Le Journal où l'on apprend que ce "square fortifié" n'a pas du tout plu à M. Descaves

Le 21 août 1881, M. François, Jean, Félix Cantagrel (Amboise 1810 - Paris 1887) fut de nouveau élu député du 13ème arrondissement au Corps législatif. Il avait été élu une première fois en 1876.

Le 21 août 1881, M. François, Jean, Félix Cantagrel (Amboise 1810 - Paris 1887) fut de nouveau élu député du 13ème arrondissement au Corps législatif. Il avait été élu une première fois en 1876.